近代民间服装的开衩形制与结构研究——以江南大学民间服饰传习馆相关馆藏为例

2014-12-27段小萌张竞琼

段小萌,张竞琼

近代民间服装的开衩形制与结构研究——以江南大学民间服饰传习馆相关馆藏为例

段小萌,张竞琼*

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

以江南大学民间传习馆中的近代民间服装作为研究对象,重点选取民间服装中的开衩进行研究,分析其形制、结构与装饰工艺。通过对开衩的位置、长短、缘边装饰的形制研究,以及直摆开衩和圆摆开衩上的区别、开衩的结构与工艺等方面的研究,分析结果表明,近代民间服装多在下摆两侧缝处开衩,各个地区袄开衩高度较为近似,旗袍开衩高度反差较大,开衩缘边装饰也经历了由繁变简的过程。以此来总结归纳近代民间服装开衩的形制特点和内在结构。

近代;民间服装;开衩;形制;结构

近代由清末和民国两个时期构成,这是一个中国社会剧烈震荡的年代,各种文化因素交织碰撞,这一时期服装因受满汉交融、西风东渐的影响而具有鲜明的时代特征。衩,是指服装开口的地方。《广韵·卦部》有:“衩,衣衩。”[1]可解释为:“为使衣服穿脱容易、行动方便,并具装饰性而在衣身上所作的开衩。”[2]本文以民间服装中的“开衩”为研究对象,对其形制与结构进行分析研究,以此总结说明开衩在民间服装中的审美变迁。

1 近代民间服装的开衩形制

近代民间服装种类繁多,男子多穿长袍、马褂、马甲;而女子则以衫、旗袍、袄、背心、披风为主。通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏的近代民间服饰进行分析,将其中的开衩部位进行测量、绘图与数据记录,对不同地区的近代民间服装开衩形制进行比较分析。

1.1 近代民间服装开衩的位置

近代服装分为袍服式、上衣下裳(或下裤)式,通常所着的衫、袄、马褂长至齐膝或膝下,位置多在下摆两侧缝处开衩。少部分女装为了装饰,亦在袖口开小衩,如馆藏的民国时期江南地区的一件女袄和一件旗袍都在袖口开衩。

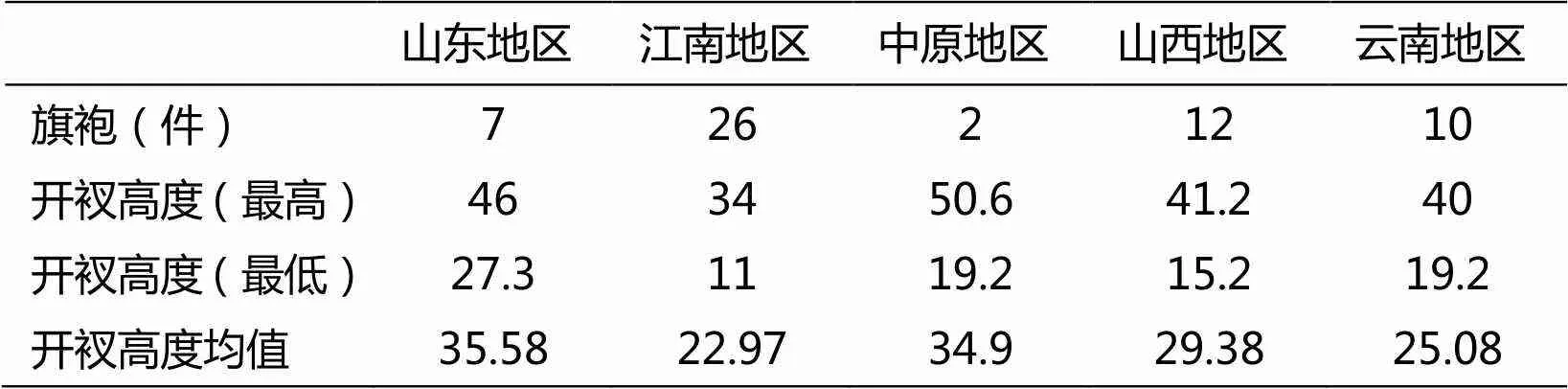

表1 不同地域近代民间袄开衩长度统计 单位:cm

1.2 近代民间服装开衩的长短

近代服装多开衩,这些开衩的长短变化也构成了民间服装特别是女服的一种特色。通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏不同地区的袄和旗袍进行分析测量可知,齐鲁、山西、江南地区袄下摆开衩长度较长,开衩长度达到36.9cm;中原地区袄下摆开衩长度最高为34cm,最低为4cm,开衩高度平均值为15.21cm,是所测量的四个地区中开衩高度均值最低的。这其中齐鲁、山西、中原地区的旗袍多开高衩,开衩长度甚者达到50.6cm,云南地区的旗袍开衩长度多集中在20cm上下。

从表1,表2可以看出,各个地区袄的开衩高度较为近似,差别不大;而旗袍的开衩高度反差较大,基本呈北高南低的态势。同时,开衩的最高值或最低值案例只是某一地区的一个特殊个例,如表1中中原地区女袄开衩高度34cm,但其整体开衩高度均值也仅15.21cm,同样旗袍也是如此。

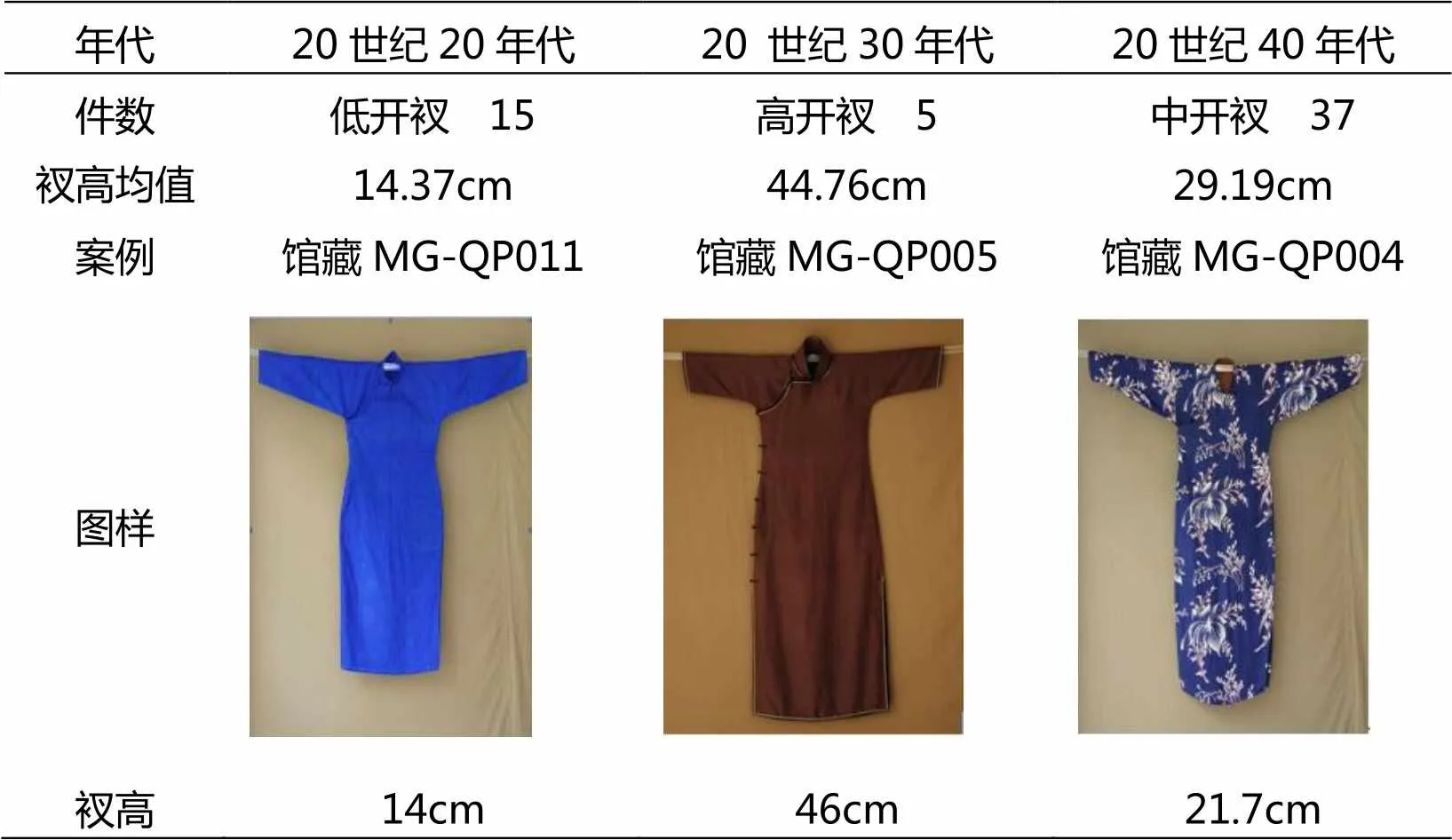

开衩也是旗袍的标志性结构。民国时期旗袍的开衩长度变化多端,可将其分为高开衩、中开衩与低开衩;其中开衩高度在40至60cm之间的为高开衩;20至40cm之间的为中开衩;20cm以下的都为低开衩。

表2 不同地域近代民间旗袍开衩长度统计 单位:cm

表3 近代民间旗袍开衩高低变化统计表 单位:cm

民国时期,上衣基本以低开衩为主,但也有开高衩的上衣,如20世纪20年代的“倒大袖”上衣,其特征就是窄肩、大袖口、圆摆、开高衩。在民国初年的时候,女式袍服腰身多以宽松、无衩或低开衩为主,如馆藏(MG—QP011)的一件蓝色棉质旗袍,下摆逐渐收小,开衩高度为14cm;馆藏的另一件旗袍(MG-QP004)开衩高度也仅为13.3cm。馆藏苏州地区的一件旗袍(MG-QP010)也属于低开衩,开衩高度为17.1cm。而到了30年代,旗袍仍多以开低衩为美。

民国中期随着袍身的加长,下摆开衩也随之提高。馆藏(MG—QP005)一件暗红色中袖丝质的旗袍,开衩高度达到了46cm。云南地区(YN-QP0908001)这一件旗袍开衩高度40cm,而馆藏的河南鹤壁(ZY-QP002)这一件旗袍开衩高度甚至达到了50.6cm。介于两者之间的中开衩旗袍也一并与之存在,从40年代起,旗袍开始趋于简单,衣长相应缩短至膝盖中部,中开衩的旗袍得以流行,例如馆藏(MG—QP004)这一件蓝底白色丝质的中开衩旗袍,其衩高21.7cm,开衩的高低随着衣身的长短不断的变化。

1.3 近代民间服装开衩缘边装饰

近代民间服装开衩缘边装饰手法均以镶、滚、绣等为主,十分重视细节。

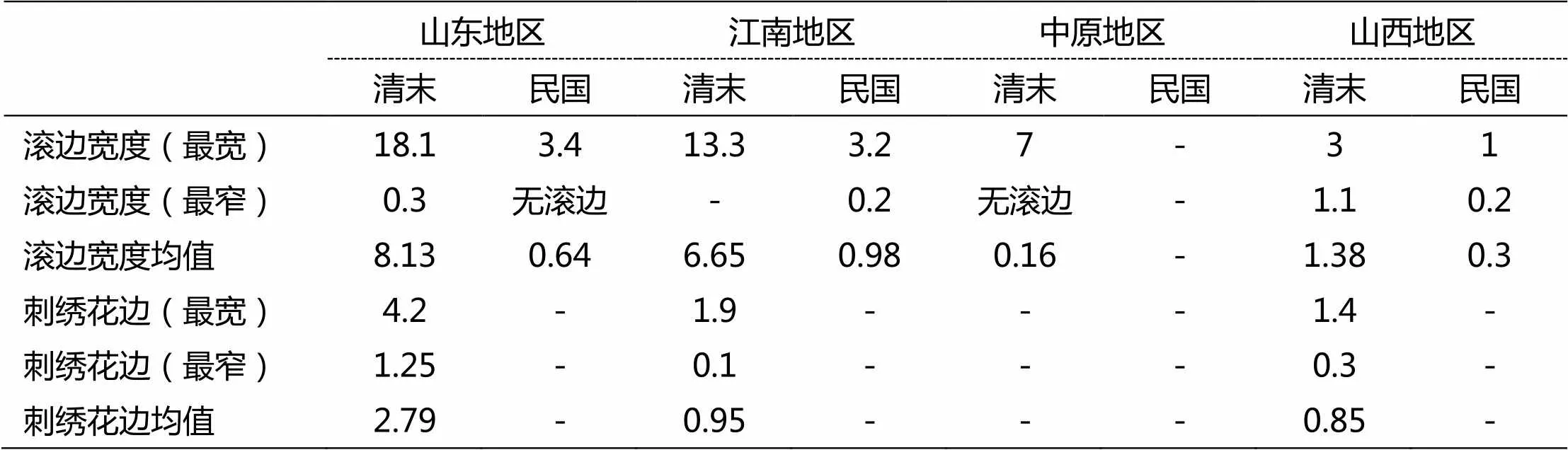

通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏不同地区的袄和旗袍的下摆开衩边缘滚边进行测量分析得到:清末时,袄的开衩边缘滚边较宽,宽度高者达到18.1cm;而民国时期,开衩边缘滚边逐渐变窄,甚至有的服装开衩边缘不再出现滚边。

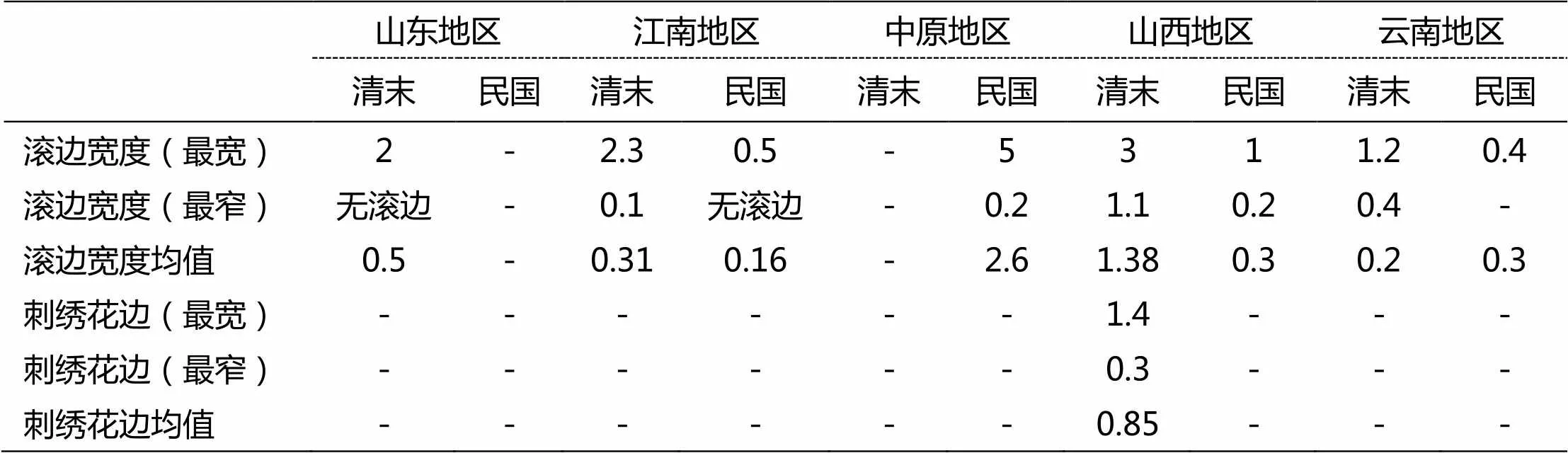

就表4、表5内容进行简要分析,清末女袄的滚边宽度最宽,尤以山东和江南地区的为最,甚者宽度达到18.1cm;民国时期则缩减滚边宽度甚至不再加滚边。旗袍也是如此,尤以清末的边缘滚边为最。这些特征在相关其它文献中亦得到印证。张爱玲的小说《相见欢》中曾描写伍太太穿着一身晚清女性的装饰:“依旧一件仿古小折枝花摹本锻短袄,大圆角下摆,不长不短的黑绸绉裥裙,距下缘半尺密密层层镶着几道松花彩蛋色花边,也足有半尺阔,倒像前清袄袖上的三镶三滚,大镶大滚,反而引人注目。”[3]而这种密密层层半尺阔的花边装束,正是清末女装的特点。张恨水的《春明外史》第四十四回中写了余瑞香新做了一件白纺绸旗袍,“她的周身滚边,有两三寸宽。”[4]可见,在开衩边缘进行的装饰花边的滚边宽窄度,清末将其发挥到了极致,而到了民国时期只是在其原有宽度的基础上进行了缩减,开始了简化的处理。因为清末在开衩处多注重装饰,较宽的边缘提供了镶、嵌、滚、绣的展示“平台”。而民国时期逐渐简化镶滚、缘边的装饰,边缘滚边有越变越窄的趋势。

表4 不同地域近代民间袄开衩边缘滚边与刺绣花边宽窄统计表 单位:cm

表5 不同地域近代民间旗袍开衩边缘滚边与刺绣花边宽窄统计表 单位:cm

2 近代民间服装开衩的结构

近代服装多以平面直线裁剪作为基本结构,而开衩的处理,是使服装具有良好实用机能的重要手段。因开衩多位于服装侧缝线处,其基本结构是在侧缝结构的基础上变化丰富而来。

2.1 圆摆开衩与直摆开衩

近代民间服装中袄、衫和旗袍的开衩基本上是在裁剪时,在开衩处留出需要开衩所需的滚边的缝份。圆摆开衩多见于袄、衫、褂中,而直摆开衩多见于旗袍中。

在江南大学民间服饰传习馆中馆藏的“倒大袖”袄等属于圆摆开衩,喇叭形的袖口和圆弧形的衣摆,张爱玲小说中就曾这样描述:“短袄的下摆忽而圆,忽而尖,忽而六角形。”[5]“倒大袖”袄为圆摆左右两开衩结构,在圆摆的两侧开衩,衩高8.4cm,开衩和下摆等处镶有窄细花边或者纯色滚边,宽度为1cm。同样,馆藏的闽南惠安女“缀做衫”也是圆摆开衩结构,其衣长,胸、腰背宽阔,下沿稍呈弧形外展,衩高6cm。

圆摆开衩的服装用弧线止口,圆摆拐角处也成椭圆弧形,多以钝角呈现;而直摆开衩的服装多用平直线止口,直摆拐角成九十度直角。不同地域近代民间袄中原地区以直摆左侧开衩居多;直摆、圆摆两侧开衩则分布均衡;而旗袍则以两侧开衩的直摆为最。

图1 圆摆“倒大袖”袄

图2 闽南惠安女缀做衫

图3 圆摆开衩衩口

图4 直摆开衩衩口

表6 不同地域近代民间袄圆摆与直摆开衩位置统计表 单位:cm

2.2 近代民间服装的开衩工艺

服装开衩的结构本身就是为了使服装穿脱自如,行动方便。这是中国传统服装的首要功能性要求。早期在服装开衩中装饰工艺应用很少,清末开始流行起“三镶三滚”、“五镶五滚”,使得后期发展到了“十八镶滚”。而这种镶滚工艺除集中在衣袖、门襟处应用外,也多应用于衣缘旁衩部位。“一方面可以使布边缘光洁,牢固,很实用;另一方面,作为一种装饰技艺成为传统服饰雅致和细腻工艺的象征。”[6]例如在马甲和褂底端开衩处用各色布牙进行包滚装饰;在开衩边缘按下摆摆角形状盘成装饰图案。衩口顶端部位用平直或圆滑的弧线处理;衩口镶嵌包滚的精细装饰线条等等。

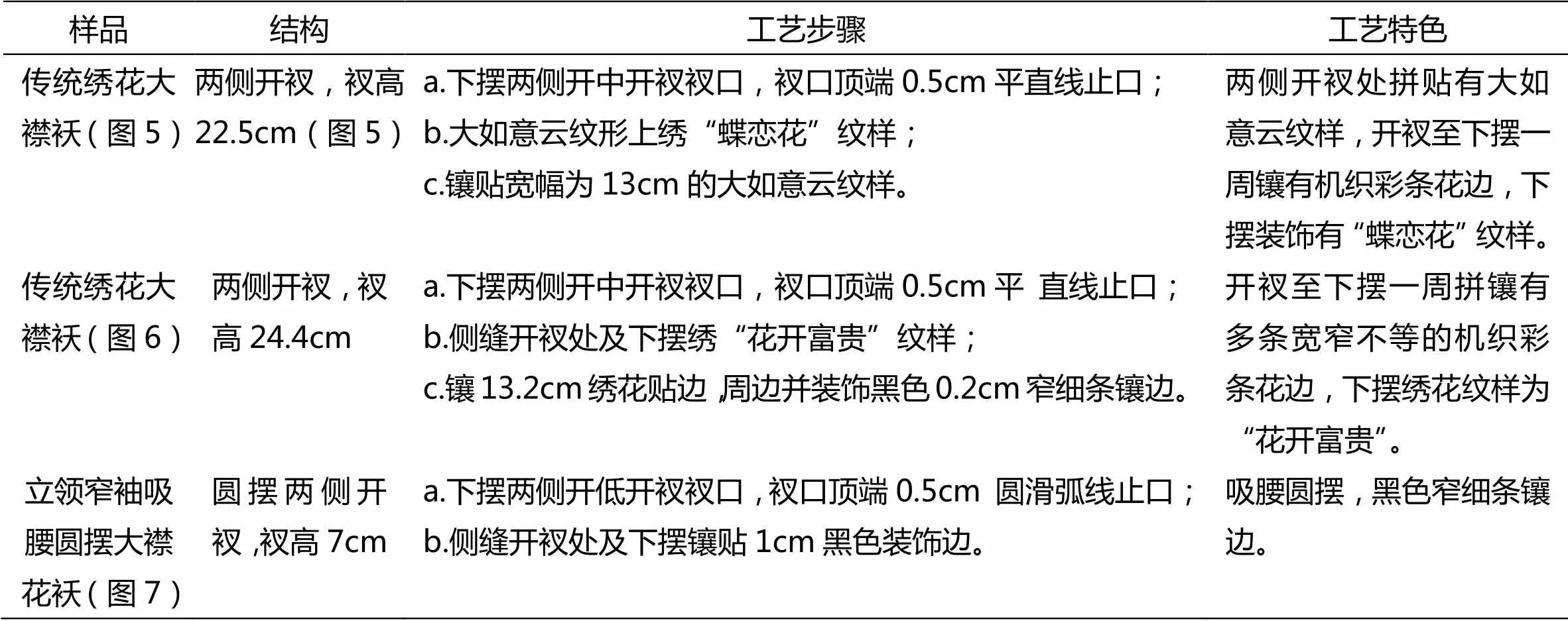

表7 江南大学馆藏民间服装装饰工艺分析表 单位:cm

图5 传统绣花大襟袄

图6 传统绣花大襟袄

图7 立领窄袖吸腰圆摆大襟花袄

就表7进行简要分析。图5、6的清末女袄都为中开衩的形制,开衩处都饰有精美复杂的吉祥图案纹样,通过拼贴、钉鎏金扣或者布扣的工艺展现清末装饰工艺的繁缛;图7民国女袄仅以窄细条镶边,日趋简单。可见到了民国时期,虽依旧遵循了清末的开衩形制结构,但工艺没有了清末的繁缛,简化了镶滚、缘边工艺。穿着此种改良衫袄的女子,其衫两侧开衩,开衩边缘镶窄花边,还有在开衩处用盘扣代替,或在开衩处加很窄的缘边。

3 结论

通过对近代民间服装开衩部位的研究,分析了其形制、结构与装饰工艺,得出了如下的结论。

近代民间服装通过开衩的位置、开衩的长短来满足实用功能,这体现在:近代民间服装多在下摆两侧缝处开衩,通过测量统计馆藏各地区的袄和旗袍可知,袄的开衩高度较为近似,差别不大;而旗袍的开衩高度反差较大,基本呈北高南低的态势,这使得在民国中期,旗袍有了更大的发展的原因之一。这些形制上的特点在注重美观的同时,更强调的是其便于行走的基本实用性目的。

同时,通过测量统计各地区的袄和旗袍可知,袄中均可见直摆开衩和圆摆开衩,而旗袍以直摆开衩最多。这也使得开衩工艺更加细腻、雅致,形成了开衩摆尾处或平直或圆滑的弧线处理。

民间服装开衩处缘边装饰也经历了清末的繁缛到民国时期的简约,宽阔的缘边也逐渐越变越窄。通过分析馆藏服装发现都是在其一侧单独开衩,另一侧开衩则由服装的门襟处顺延而来,不再另起炉灶。

根据以上分析可得,作为服装装饰重点部位的开衩构成了近代民间服饰的一个不可分割的组成部分。

[1] 周汛,高春明.中国衣冠服饰大词典[M].上海:上海辞书出版社,1996.248.

[2] 陈冠华.世界服饰词典[M].上海:上海远东出版社,1996.11.

[3] 张爱玲. 惘然记[M]. 广州:花城出版社,1997. 31.

[4] 袁仄,胡月.百年衣裳:20世纪中国服装流变[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010.122.

[5] 张爱玲.更衣记·流言[M].杭州:浙江文艺出版社,2002.83.

[6] 崔荣荣,张竞琼.近代汉族民间服饰全集[M].北京:中国轻工业出版社,2009.191.

Research on Slit Shape and Structure of Modern Folk Costume——Take Related Folk Dress Stored in Jiangnan University Museum as an Example

DUAN Xiao-meng, ZHANG Jing-qiong

(College of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

This article takes the modern folk costume stored in Jiangnan University museum of folk dress as study object, to select slit process in the folk dresses as the detailed study, and analyze the slit shape, structure and decoration process. Through the study and analysis on slit position, length, shape of edge decoration and the slit difference between straight pendulum and circular pendulum, slit structure and technology, we could conclude that most of the modern folk dress slits on both sides of clothing herm, the coat slit height is relatively close, but the contrast is bigger for slit height of Chi-Pao in different regions, and the slit edge decoration also went through a process from complexity to simplicity. Hereby we can summarize that the slit shape features and inner structure for modern folk costume finally.

Modern;Folk Dress;Slit;Shape;Structure

张竞琼(1965-),男,教授,研究方向:中国近代服装史、民间服装史与服装设计.

TS941.11

A

2095-414X(2014)06-0040-05