湘中涟源凹陷油气成藏与保存条件

2014-12-19周小康郭建华

周小康,郭建华

(1.中海油深圳分公司研究院,广州510240;2.中南大学地学与环境工程学院,长沙410083)

1 研究区概况

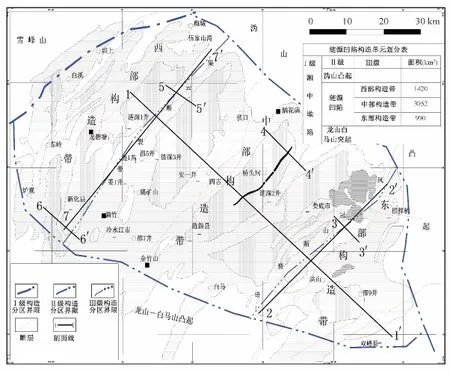

涟源凹陷位于湘中坳陷北端,整体呈北西西向展布,区域构造线呈北东—北北东向(见图1)。凹陷内根据变形特点可进一步划分为西部断褶带、中部褶断复向斜带和东部褶3个次级构造单元。凹陷基底为前泥盆系,浅变质岩系,盖层为上古生界和三叠系沉积岩,沉积厚度一般2000 ~9300 m[1]。

古生界油气藏由于古埋藏深度大,存在多套烃源岩,演化程度高,又经历多期构造变动,盖层多且封闭条件各异,造成其勘探规律复杂[2]。研究一个盆地的成藏条件,首先要搞清楚油气成藏的时间和期次,其次要重点评估构造活动对圈闭形成和油气藏改造的影响[2]。涟源凹陷属于典型的改造型盆地[3],由于经历多期复杂构造活动[4~5],形成的油气藏经历了复杂的构造调整,使得在凹陷的不同次级构造单元内,油气成藏存在明显的差异性。受资料精度及认识程度的限制,以往研究工作局限于区域构造及基本石油地质条件分析,对该凹陷天然气成藏时间的高精度分析较少,结合构造活动样式对油气藏影响的模式研究也较少。本文利用地球化学资料对该区的油气藏形成时间进行了精细研究,结合构造活动期次研究,总结了油气藏从形成到破坏、改造的样式,提出了不同构造单元内油气藏的差异保存条件及模式。

图1 涟源凹陷构造区划图Fig.1 The tectonic map of Lianyuan sag

2 油气藏形成时间

研究区存在3大烃源岩,即碳酸盐岩类烃源岩,泥质岩类烃源岩和煤层气烃源岩。其中碳酸盐岩广泛发育于泥盆系、石炭系、二叠系和下三叠统之中,包括灰—灰黑暗色泥晶灰岩、泥灰岩、生物碎屑灰岩、硅质灰岩等[5]。泥岩和煤岩分布比较局限,仅见于下石炭统测水组、上二叠统龙潭组和上三叠统—下侏罗统3个层位中。

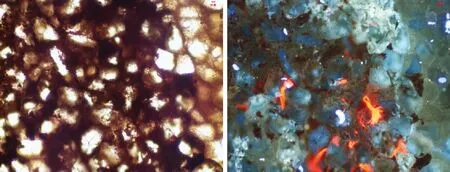

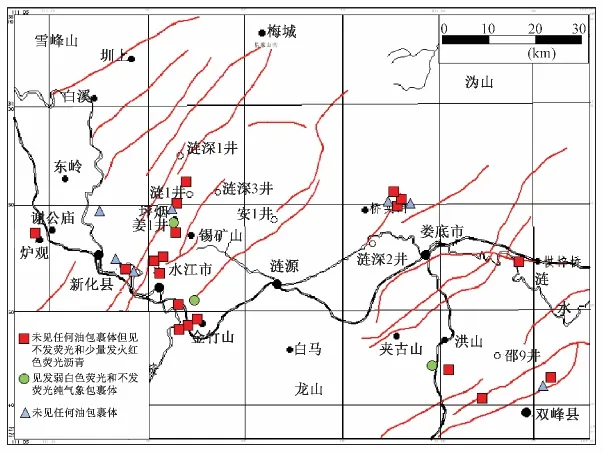

涟源凹陷中泥盆统—下石炭统样品荧光观察结果显示,绝大部分样品未见任何油包裹体,但其中大多数样品于裂缝或粒间或溶洞,见大量或少量不发荧光和少量发火红色荧光的沥青 (见图2),沥青可能是早期充注的油气遭降解氧化形成的。这些在泥盆系和石炭系中发现的沥青,充分证明了涟源凹陷印支运动之前有过油藏的存在。从凹陷内含沥青样品的分布图 (见图3)上看,西、中、东部构造带均有沥青、含烃包裹体存在,说明西、中、东部构造带均有油藏形成。这一现象与本区D2—C1烃源岩演化特征一致,全区主力烃源岩印支运动之前已经达到生、排烃高峰期。

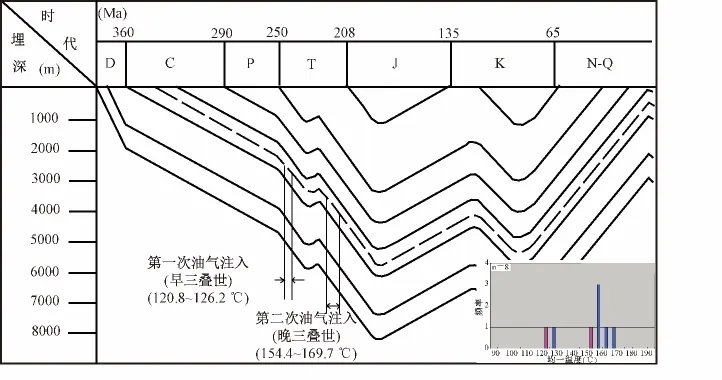

根据天然气储层中有机包裹体均一温度确定气藏的形成时间和期次目前已得到广泛应用。储集层中与烃类包裹体同期形成的盐水包裹体均一温度代表气进入储集层时的温度,根据此温度以及盆地古地温模式和储集层埋藏历史能确定包裹体形成时的地层埋深及对应的地质时代,应用此方法就可以确定气藏的形成时间和期次[6~7]。本文利用研究区含烃流体包裹体均一温度,结合单井 (涟8井)埋藏史,确定了涟源凹陷天然气充注时间在印支早期、印支晚期2期 (见图4)。强烈的印支运动使得全区构造圈闭大量形成,同时烃源岩达到过成熟阶段,高成熟度天然气大量形成,在西、中、东3个构造带的各类构造圈闭中聚集成藏。印支期是全区主要的构造圈闭形成期,也是天然气充注成藏期。

图2 金竹山-1 C1 d2细砂岩 (粒间见大量不发荧光沥青和发火红色荧光沥青)Fig.2 Finding lots of bitumen with no fluorescence or red fluorescence in the C1 d2 of Jinzhu Mountain

图3 涟源凹陷石炭系沥青及包裹体荧光特征分布图Fig.3 Distribution of fluid inclusion samples with fluorescence and bitumen from Carboniferous,Lianyuan sag

3 构造活动史

涟源凹陷经历多期复杂构造运动才形成了目前的构造格局与构造样式。总体来说,涟源坳陷浅变质基底形成后,主要经历了海西期、印支期、燕山期和喜马拉雅期等4期构造运动[8]。依据各个构造层构造形态、规模和样式等,可以归纳为多个期次活动。印支早期应力方向为北西—南东方向挤压,形成了雪峰山东缘叠瓦状冲断带、西部叠瓦状逆冲断裂带和中部构造带的隔档式褶皱系统及双冲断层系。印支中晚期,应力方向转为北东—南西向挤压,构造应力较弱。印支末期—燕山初期,应力方向为北西—南东方向伸展,本区产生第一次大规模重力滑动。燕山早期为北西—南东方向的挤压应力场,致使上三叠统—下侏罗统及其下伏地层发生褶皱,先期形成的断层大多再次活动,形成一些新生的切层逆冲断裂,基本形成了现今的格局。其后,在燕山中期—喜马拉雅期均发生过较弱的挤压-拉伸转换的应力活动,对早期构造圈闭影响作用较弱。

图4 涟源凹陷锡矿山C1 d1油气注入期次 (埋藏史据涟8井)Fig.4 C1 d1 hydrocarbon charge in Shidengzi Formation in Xikuangshan,Lianyuan sag

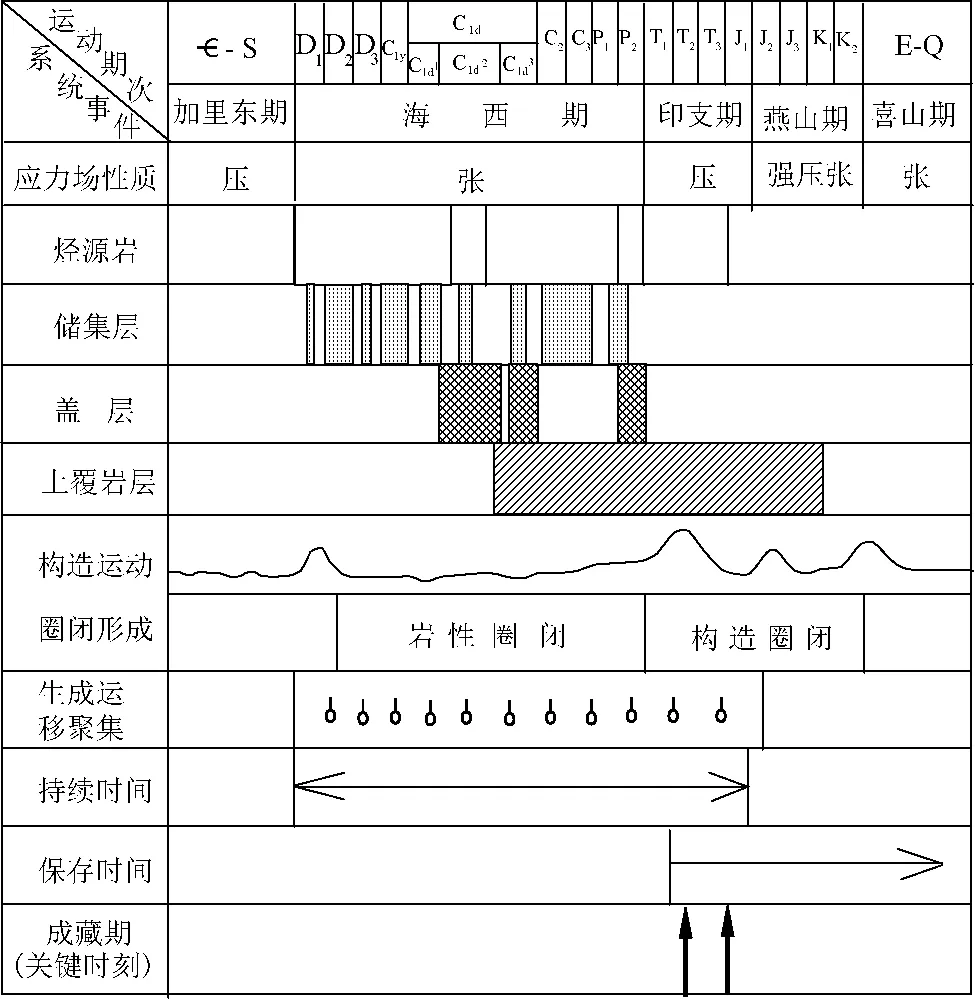

印支运动期间是本区构造油气圈闭大规模形成时期,也是本区油气大规模聚集成藏时期。油气藏形成规模、形成位置在这个时期基本定型,燕山期构造运动只是在此基础上对油气藏进行的改造与再成藏。在印支运动之前形成的岩性圈闭对油气保存也具有非常重要的意义。此时规模大的构造圈闭还没有形成,而油气生成已经开始,所以此时形成的岩性圈闭意义就显得尤为特殊 (见图5)。

图5 涟源凹陷油气成藏事件图Fig.5 Hydrocarbon accumulation event chart of Lianyuan sag

4 油气藏保存条件

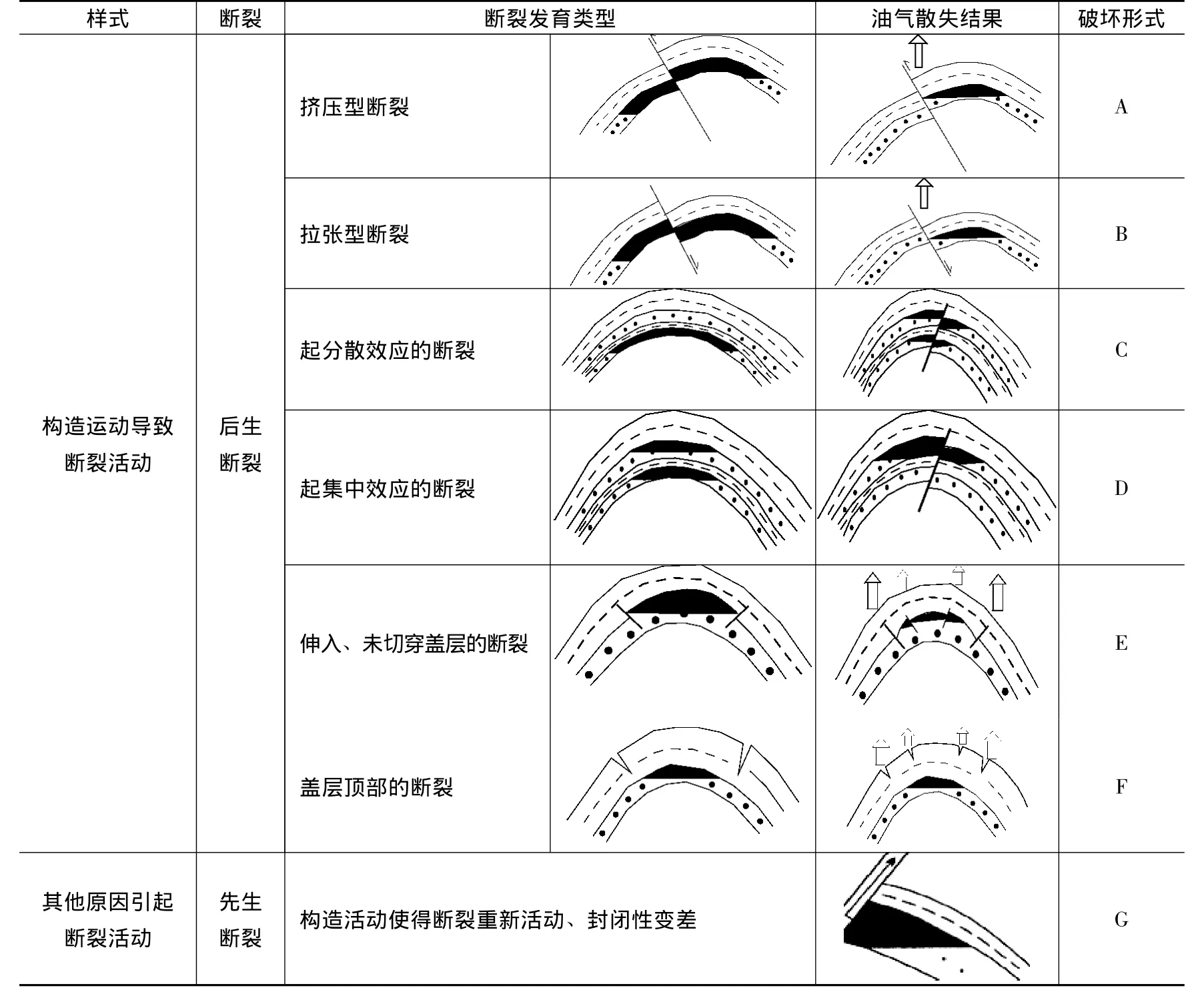

油气藏形成条件的评价中,生烃是基础,圈闭是条件,而保存则是关键。在众多影响油气藏保存条件的因素中,地壳抬升剥蚀、断裂发育情况对油气藏的影响尤为重要[9]。由于本区构造演化史的特殊性,这些断裂发育区块同时又是构造圈闭发育的区块,从断裂对油气藏破坏作用的大小来看,有的断裂对油气藏破坏不大,只是对油气藏的重新改造和调整,有的甚至因为断裂的封闭性好,使油气聚集 (见表1,D型模式)。由于后期断裂发育,断层沟通原有多个油藏形成统一的新油藏,油气发生再分配再聚集过程。更多的情况是,断裂发育或者构造活动造成断裂再次活动,使得油气藏保存变差,从而导致油气逸散 (见表1)。

表1 涟源凹陷断裂破坏油气藏形式Table 1 The models of breaking the hydrocarbon reservoirs by faults in the Lianyuan sag

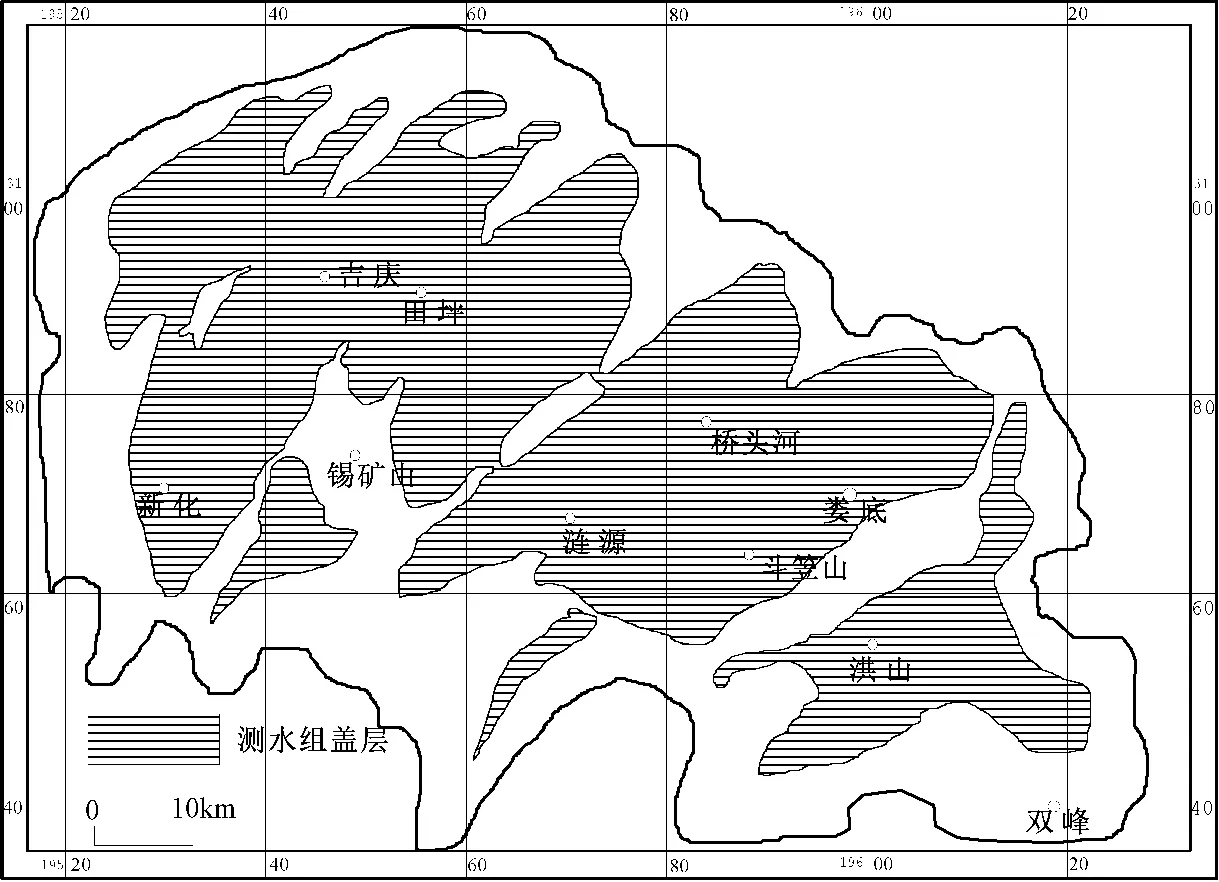

从根本原因上看,构造活动从抬升剥蚀盖层、断裂破坏两个方面来影响油气藏的保存条件。盖层抬升剥蚀使得涟源凹陷测水组盖层厚度减小,封盖能力变差。本区存在下石炭统测水煤系 (C1d2)区域性盖层,由于构造多期活动,涟源凹陷3个构造带内保存条件的差异性较大,在向斜区与背斜区保存条件的差异更大。从图6中可以看出,向斜区内测水组盖层没有被剥蚀,保存条件最好,高陡背斜区尤其是出露了泥盆系的地区,保存条件最差。

图6 涟源凹陷下石炭统测水组盖层分布图Fig.6 Seals distribution map of the Lower Carboniferous Ceshui Formation

断裂破坏油气藏保存条件,具有多期次叠加的影响效果,与构造活动的步调一致。凹陷在形成构造圈闭的同时已经开始形成断裂,另外,绝大多数断裂在燕山期形成。从构造形迹、构造断裂形成期次来看,涟源凹陷印支期、燕山期形成的断裂对油气藏的破坏有多种形式。3个构造带在印支期、燕山期断裂破坏油气藏的形式各不相同。西部构造带在印支期以A型 (挤压型切穿盖层断裂破坏油气藏)为主要破坏形式,而在燕山期以A型和G型 (构造活动使得前期断裂重新活动从而破坏油气藏)为主要破坏形式;中部构造带在印支期以A型、E型和F型为主要破坏形式,而在燕山期以B型和G型为主要破坏形式;东部构造带在印支期以A型、C型和D型为主要破坏形式,而在燕山期以B型、E型、F型和G型为主要破坏形式。

纵观全区,西部构造带应力最强,保存条件最差,中部较好,东部保存条件最好。同时在中部构造带的局部应力集中地区,由于多期断裂破坏作用,保存条件变得极差,往往使得油气藏全部被破坏。例如在车田江向斜和桥头河向斜中间的安坪背斜油气圈闭,由于受到印支运动的挤压、燕山运动的挤压、拉张作用,断裂异常发育,致使天然气藏被破坏殆尽。可以说,燕山期是构造断裂破坏油气藏的主要时期。

5 油气藏的破坏、保存样式

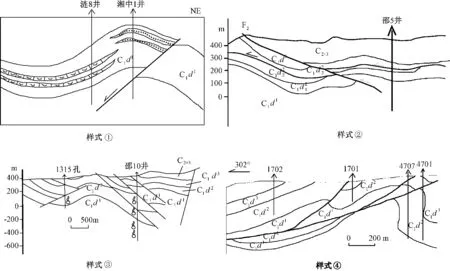

综上所述,涟源凹陷存在4种油气藏破坏、保存样式:①原生油气藏后期无改造、破坏样式;②原生油气藏后期简单改造、破坏样式;③原生油气藏后期多期次改造、破坏样式;④原生油气藏后期完全破坏样式。

样式①主要存在于向斜低突起或局部应力不发育地区,如大塘湾隐伏低突起,温塘背斜。样式②和样式③是凹陷内最为广泛发育的形式,如邵5井揭示的背斜油气圈闭,早期油气成藏充注于此圈闭中,后期由于受到燕山运动的局部改造作用,使得油气发生了一定散失(见图7)。涟源凹陷也存在着样式④的油气藏破坏形式,如安坪背斜油气圈闭。油气于印支早期充注到安坪背斜圈闭之中,由于后期处于构造应力集中区,受到印支晚期和燕山期强烈的构造破坏作用,使得圈闭破坏严重。安1井钻探结果发现有沥青和天然气的弱显示,充分说明是由于构造运动破坏圈闭,进而使得油气散失殆尽。

图7 涟源凹陷油气藏破坏、改造、保存样式Fig.7 Destruction,transformation and preservation models of hydrocarbon reservoirs in the Lianyuan sag

6 结论

野外标本电镜扫描观察到石炭系存在大量沥青,说明涟源凹陷有过油藏的保存,只是由于保存条件较差,油藏被破坏和改造。

对野外标本包裹体均一温度进行分析,结合单井埋藏史,发现涟源凹陷在印支早期和晚期各有一次天然气充注过程。油气多期充注是本区油气成藏的最有利条件,下一步应围绕油气成藏期次多的区域积极开展油气勘探。

分析了涟源凹陷西部、中部和东部3个构造带的圈闭保存条件,总结了印支期和燕山期各个构造带不同的断裂破坏样式。认为全区西部构造应力最强,保存条件最差;中部次之;东部保存条件最好。

本区存在4种油气藏破坏、保存样式,即原生油气藏后期无改造、破坏样式,原生油气藏后期简单改造、破坏样式,原生油气藏后期多期次改造、破坏样式,原生油气藏后期完全破坏样式。

油气藏保存的影响因素极其复杂,下一步应针对重点油气保存单元,结合地下水动力势等资料进行更全面的研究。

[1] 邓忠凡,王兆熙,等.湖南省涟源凹陷下石炭统天然气远景初步预测[R].新乡:地质部第五石油普查勘探指挥部,1982.DENG Zhong-fan,WANG Zhao-xi,et al.Preliminary prospective prediction of natural gas in the Lower Carboniferous in Lianyuan depression,Hunan Province[R].Xinxiang:No.5 Petroleum reconnaissance and Exploration Directorate,1982.

[2] 赵宗举,朱琰,李大成,等.中国南方构造形变对油气藏的控制作用[J].石油与天然气地质,2002,23(1):19~26.ZHAO Zong-jun,ZHU Yan,LI Da-cheng,et al.Control affect of tectonic deformation to oil-gas pools in southern China[J].Oil& Gas Geology,2002,23(1):19~26.

[3] 张抗.改造型盆地及其油气地质意义[J].新疆石油地质,1999,20(1):65~70.ZHANG Kang.Reformed basin and its significance in petroleum geology [J].Xinjiang Petroleum Geology,1999,20(1):65~70.

[4] 云武,徐志斌,杨雄庭.湖南涟源凹陷西部滑脱带构造特征[J].中国矿业大学学报,1994,23(1):16~25.YUN Wu,XU Zhi-bin,YANG Xiong-ting.Characteristics of detachment structures in the west of Lianyuan depression[J].Journal of China Universtiy of Mining and Technology,1994,23(1):16~25.

[5] 周进高,邓红婴,冯加良.湖南涟源凹陷构造演化与油气成藏研究[J].地质科学,2003,38(1):44~51.ZHOU Jin-gao,DENG Hong-ying,FENG Jia-liang.Tectonic evolution and forming of hydrocarbon reservoir in the Lianyuan depression,Hunan [J].Scientia Geologica Sinica,2003,38(1):44~51.

[6] 刘德汉.包裹体研究——盆地流体追踪的有力工具 [J].地学前缘,1995,2(3/4):149~153.LIU De-han.Fluid inclusion studies:An effective means for basin fluid investigation [J].Earth Science Frontiers,1995,2(3/4):149~153.

[7] 孙樯,谢鸿森,郭捷,等.含油气沉积盆地包裹体及应用 [J].吉林大学学报:地球科学版,2000,30(1):42~45.SUN Qiang,XIE Hong-sen,GUO Jie,et al.Fluid inclusions in sedimentary basins generating petroleum and their application [J].Journal of Jinlin University:Earth Science Edition,2000,30(1):42~45.

[8] 孙岩,沈修志,施泽进,等.湘中地区造山运动期后的拉伸作用[J].南京大学学报:自然科学版,1990,26(4):711~719.SUN Yan,SHEN Xiu-zhi,SHI Ze-jin,et al.A tensile action after the orogeny period in the central Hunan area [J].Journal of Nanjing University:Natural Sciences Edition,1990,26(4):711~719.

[9] Surdam R C.Seals,traps,and the petroleum system [J].AAPG Memoir,1997,67:31~48,57 ~84.