宿县矿区太原组上部灰岩岩溶发育控制因素研究*

2014-12-13吴基文沈书豪

郑 晨,吴基文,沈书豪

(安徽理工大学 地球与环境学院,安徽 淮南 232001)

1 概述

近年来随着浅部煤炭资源的枯竭,很多煤矿现已进入对深部煤炭资源开采的阶段,有些矿井的最大开采深度已接近或者到达1000m〔1〕。我国重要煤产地60%的煤矿不同程度地受到底板岩溶承压水的威胁,受水害的面积和严重程度均居世界各主要产煤国家的首位〔2-3〕。在我国煤矿水害史上,曾发生过百余起重大淹井事故,其中55%以上的案例属底板突水引起的〔4-5〕。

山西组的10煤层是宿县矿区各个煤矿现阶段的主采煤层,在开采过程中受到底板太灰水的直接影响。太原组含有灰岩12~14层,由于五灰及其以下各层灰岩距离10煤层较远,对10煤层开采影响不大。影响碳酸盐岩岩溶发育的因素有很多,如岩性因素、构造因素、气候因素、时间因素等〔6〕。有关学者〔7-9〕对宿县矿区太灰岩溶发育问题的研究较少,本文主要以太原组一~四层灰岩为研究对象,从灰岩成分、灰岩结构、岩层组合类型、古地貌以及矿区构造五个方面分析宿县矿区太原组上部灰岩岩溶发育的影响因素。

2 宿县矿区太原组上部灰岩岩溶发育控制因素

2.1 灰岩成分对岩溶发育的控制

碳酸盐岩的成分比较复杂,主要由方解石、白云石和酸不溶物组成。质地较纯的碳酸盐岩对岩溶的发育最为有利,不同成分的碳酸盐岩对岩溶发育难易的影响具有一定规律:灰岩>白云质灰岩>白云岩>不纯灰岩〔10〕。若碳酸盐岩中的方解石含量大于白云石,并且酸不溶物(如泥质)含量较少,说明此类碳酸盐岩岩溶发育较强烈。

从宿县矿区太原组灰岩成分上看,主要为灰岩,灰岩质地不纯~纯,裂隙中充填有方解石脉,局部含有泥岩,整体上来说有利于岩溶的发育。

2.2 灰岩结构对岩溶发育的控制

实践中发现,有些地区白云岩、白云质灰岩的岩溶比纯灰岩中的岩溶更发育。此外,有的灰岩地区灰岩的成分相近,其它条件也相近,但岩溶发育的层位却有一定的选择性,说明仅用岩石成分来解释碳酸盐岩的溶蚀性有一定的片面性〔11〕。

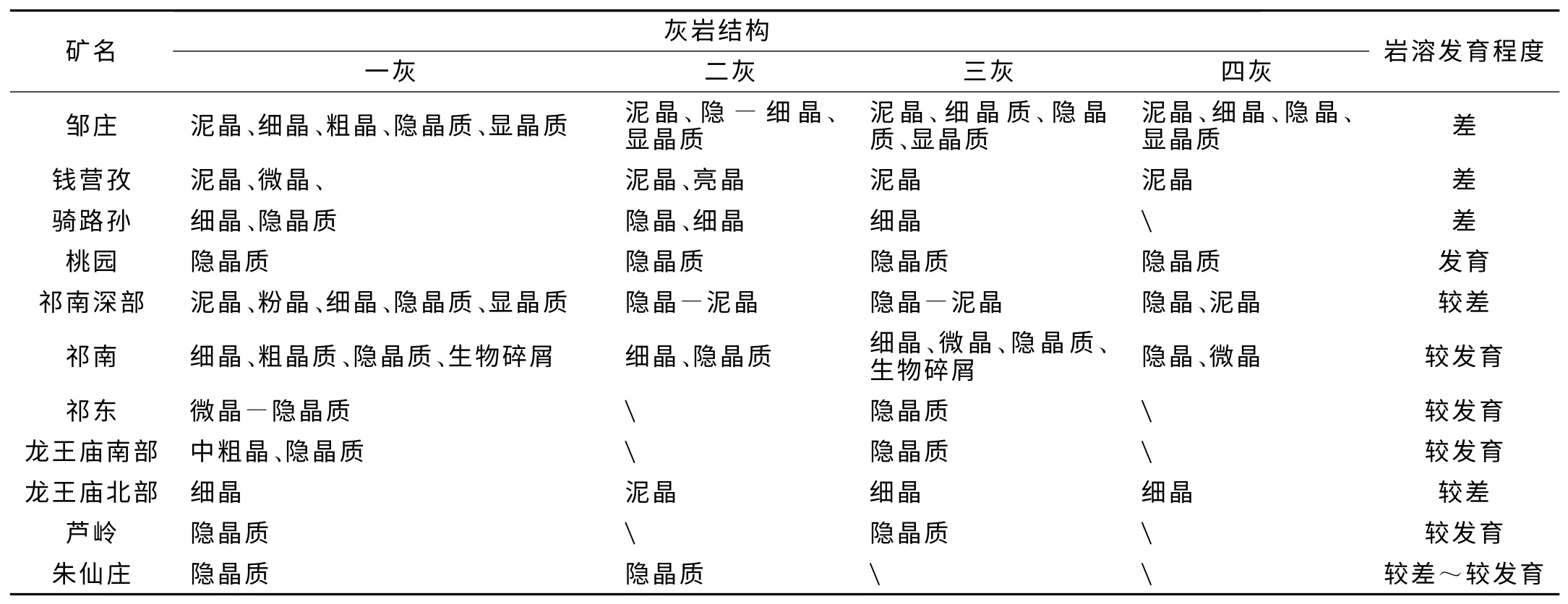

灰岩结构在一定程度上影响着岩溶的发育,宿县矿区内一~四层灰岩结构与岩溶发育关系见表1。从表1可以看出,宿县矿区内岩溶发育程度与灰岩结构的关系不是很明显,但是不难看出,由于桃园矿发生过底板灰岩突水事件,根据相关资料分析其岩溶发育程度较其它各矿好,说明灰岩的隐晶质结构有利于岩溶的发育。

表1 宿县矿区太原组上部灰岩结构与岩溶发育关系

2.3 岩层组合结构对岩溶发育的控制

碳酸盐岩与非可溶盐岩组合特点不同,就会形成各具特色的水文地质结构,从而控制着岩溶的发育和空间分布〔12〕。

宿县矿区太原组岩性组合特征为典型的碳酸盐岩与非可溶岩层互层,岩性主要由石灰岩、砂岩、泥岩和薄煤层组成,且以石灰岩为主。稳定的非可溶性岩层可形成相对隔水层,在一定程度上起到了溶蚀基准面的作用。因此,太原组灰岩形成了多层的水动力剖面。

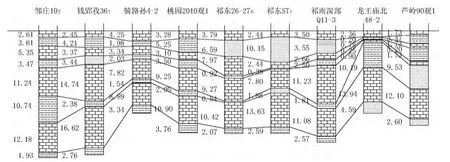

从岩性对比(见图1)上可以看出,一~四灰中以第三、四层灰岩厚度较大,各层灰岩之间有一层或几层泥岩、粉砂岩相阻隔。对于影响太原组各灰岩含水层层间水力联系的泥岩分布情况以及厚度来看,矿区揭露的太原组一~四灰含水层中,泥岩较粉砂岩所占的比例大,且局部泥岩的厚度较厚。就泥岩在各层灰岩间的分布情况来看,二、三灰间泥岩分布相对稳定,使得一二灰与三四灰间水力联系减弱,一、二灰间和三、四灰间的泥岩分布不稳定,粉砂岩也有一定程度的分布,且三、四灰间泥岩厚度出现极大值和极小值。所以一、二灰间有一定的水力联系,三、四灰间也有一定程度的水力联系。宿县矿区太灰岩溶的垂向分布特征为:三、四灰较一、二灰岩溶发育好。

图1 宿县矿区太原组一至四灰岩性对比

2.4 矿区地形地貌对岩溶发育的控制

区域古地形地貌反映侵蚀基准面和地下水排泄基准面的性质和分布,控制着地下水的补给和径流方向,从而控制岩溶发育的总趋势。在比较平缓的地段,降水所形成的地表径流缓慢,则入渗量就大,有利于岩溶发育。相反,在地面坡度较陡的地段,地表径流较快,渗入量小,岩溶发育较差〔11〕。

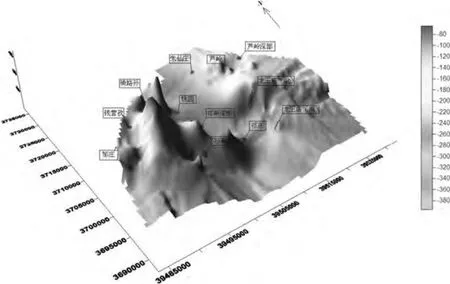

根据宿县矿区内钻孔揭露的基岩面标高,绘制出古地形地貌空间分布(见图2)。其中宿南向斜之上叠加了多个时期、不同规模、多个方向上的断层,破坏了岩体的完整性。例如西寺坡逆冲断层导致奥陶及寒武系地层隆起,另外在桃园北部的F1、F2断层、魏庙断层等共同作用下导致地层出现多处断裂和凹陷,这在一定程度上控制着宿南向斜处古地形的高差和地貌。此外,宿南背斜在一定程度上控制了古地形西部的隆起,最终使宿南向斜形成了东、西两侧较为高耸、中间低洼,北高南低的古地形地貌。

据宿南矿区新生界底部沉积物特征与沉积模式的研究和分析〔13〕,新生界底部沉积物的沉积相可以分为洪积相、河流相(河道、天然堤)、坡积相等多种沉积相。其中河道相主要受到古地形地貌的控制,平面上发育了带状长条形,走向为西北—东南的古河道,河道相富水性好,是下伏太原组灰岩丰富的地下水补给来源,对太原组灰岩岩溶发育有着重要的影响。

图2 宿县矿区古地形地貌空间分布

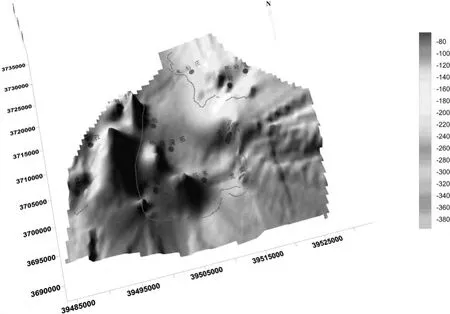

另一方面(见图3),红色线条为太原组灰岩隐伏露头线。其中宿南向斜处存在较大范围的灰岩露头区,其中桃园矿、祁南矿、祁东矿、龙王庙南部煤矿周围灰岩露头多位于低洼处,岩溶较发育;龙王庙北部煤矿处灰岩露头多位于古基岩面的陡坡地段,岩溶发育较差;祁南深部煤矿周围无灰岩露头,岩溶发育较差。宿东向斜内灰岩也有大范围的出露,朱仙庄矿和芦岭矿周围灰岩出露的地方古地形相对较为平坦,岩溶发育具有不均一性,整体上来说发育较差,宿南背斜西部的的邹庄矿、钱营孜矿及骑路孙矿周围灰岩出露很少,岩溶发育差。

图3 宿县矿区灰岩露头线分布

2.5 矿区构造条件对岩溶发育的控制

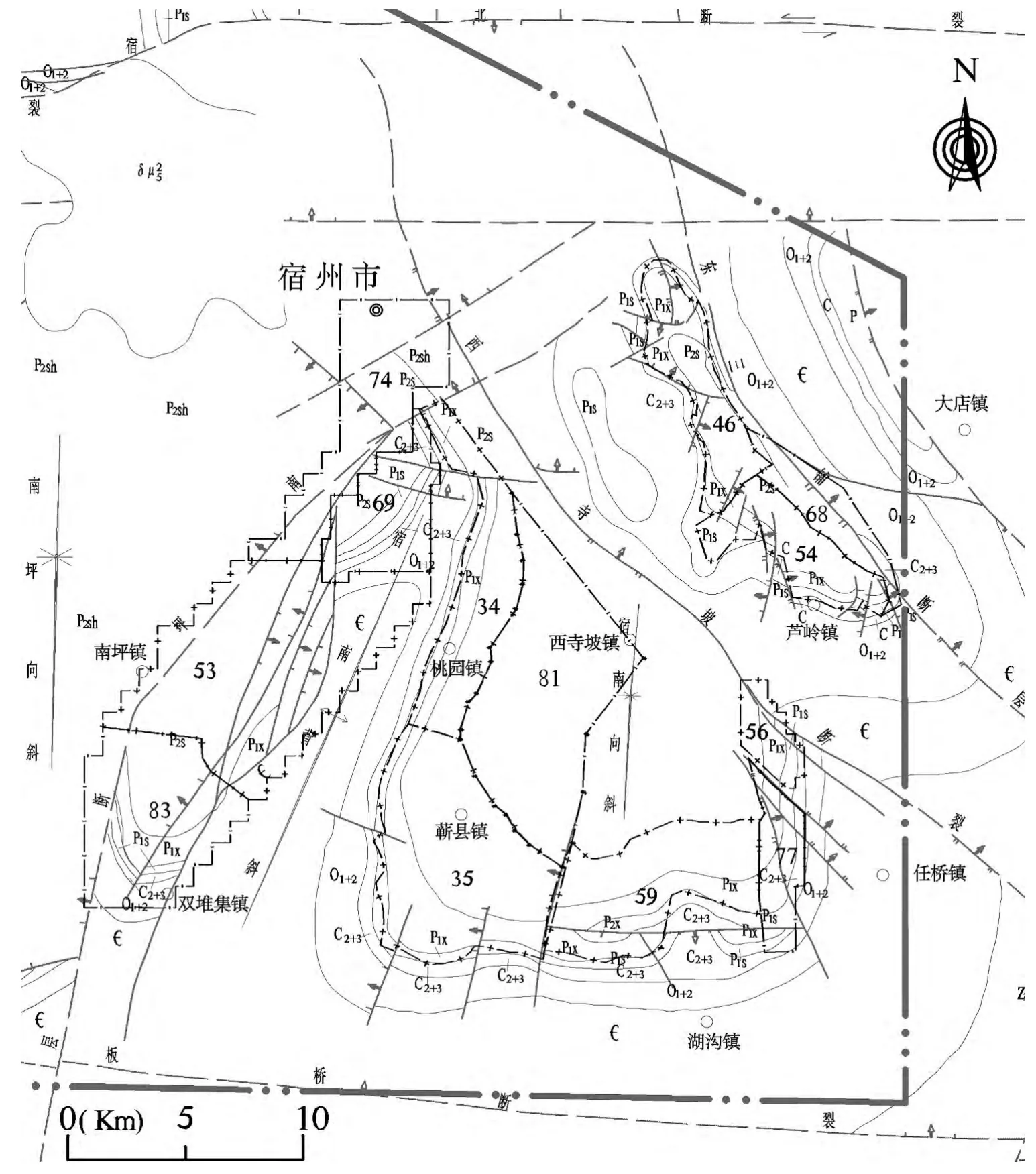

构造条件对岩溶发育的控制极为密切,不仅控制着岩溶发育的方向,而且控制着岩溶发育的规模和大小。宿县矿区构造纲要见图4。

图4 宿县矿区构造纲要

2.5.1 褶皱的控制

一般来说,褶皱的核部比翼部的断裂发育程度要强。核部具有较大宽度和长度的巨型张裂隙,是地下水良好的补给路径。雨水和地表水沿着这些张裂隙做垂向运动,有利于地下水的汇集,从而容易形成地下水的相对富集区,岩溶发育较强烈,易形成地下溶洞。褶皱开阔平缓时,碳酸盐岩在地表的分布较广泛,岩溶的分布亦较广泛;在紧密褶皱区,可溶盐岩与非可溶盐岩相间分布,地表侵蚀与溶蚀地貌景观亦呈相间分布,地下溶洞系统横向发展受限,岩溶主要沿岩层走向发育〔11〕。宿县矿区内主要的褶皱有:宿东向斜、宿南向斜、宿南背斜。

宿县矿区各个煤矿基本上均位于褶曲的翼部,除了宿南向斜较为宽缓外,宿东向斜与宿南背斜较为紧密,整体上来说,位于宿南向斜内部的各个煤矿岩溶发育较宿东向斜和宿南背斜好。宿县矿区的褶皱形态通过褶皱核部和翼部力学性质不同,影响着不同位置灰岩岩溶发育的程度。另外,褶皱形态通过控制灰岩层位地下水的径流条件,控制着岩溶在空间上的分布规律。

2.5.2 断裂的控制

矿区内的大断裂主要有:北部的宿北断裂,东部的固镇~长丰断裂,南部的板桥断裂,西部的南坪断层,以及矿区内部的东三铺断层和西寺坡断裂。宿县矿区受构造作用的影响,大体上又可将其划分为宿东和宿南两个亚矿区。

(1)宿东矿区

宿东矿区内的主要构造为宿东向斜,由于宿东向斜较为紧闭,故其构造形态决定了该区处于一个相对独立的水文地质单元。

淮北矿区岩溶水文地质单元的地下水在进入宿东矿区过程中,由于受到北部宿北断裂的阻隔,而且整个区域内灰岩由第四系松散层所覆盖,垂向补给较差,所以无论是从垂向上还是径向上,灰岩补给条件都不大。宿东矿区的断裂构造以逆断层为主,压扭性断裂带多为压碎岩、糜棱岩、断层泥所组成,一般呈致密的胶结状态,空隙率低,构造封闭条件良好,不利于地下水的流通。在宿东向斜的核部没有地下水的排泄点。因此,在矿井深部,灰岩水流动处于停滞状态,该径流环境不利于灰岩岩溶的发育,从而导致宿东矿区深部太原组灰岩岩溶发育程度和富水性较差。

(2)宿南矿区

本单元的主要构造为宿南向斜、宿南背斜。在向斜转折端正断层较为发育,此张性断裂带受到张拉应力作用,张力程度较大,断裂面粗糙不平,结构松散,裂隙率高,是地下水渗流的有利通道,地下水含量相对较高,区内灰岩岩溶发育程度和富水性一般较强。宿南背斜核部为寒武、奥陶系地层组成,两翼由石炭、二叠系地层组成,东翼倾角25°左右,总体上浅部陡,深部缓,这在一定程度上使得浅部灰岩岩溶发育和富水性要强于深部,受构造作用影响,背斜西部各矿岩溶发育情况较宿南向斜内各矿要弱。

3 结语

1)在影响太灰岩溶发育的几个因素中,灰岩成分、灰岩结构起到次要作用,岩性组合及古地貌的作用次之,矿区构造是影响太灰岩溶发育的主控因素。

2)通过分析,位于宿南向斜内的各个煤矿太灰上部含水层岩溶发育较位于宿东向斜和宿南背斜西部的各个煤矿好。

3)在垂向上,一、二层灰岩具有水力联系,三、四层灰岩间也具有水力联系,但是一、二层灰岩和三、四层灰岩间的水力联系程度不好。

〔1〕李 涛,李文平,高 颖,等.杨庄矿6煤底板深部岩溶裂隙水体特征研究〔J〕.采矿与安全工程学报,2010,27(01):94-99.

〔2〕熊崇山,王家臣.承压水上矿井开采优化设计〔J〕.煤炭工程,2005(01):10-11.

〔3〕胡宽瑢.采掘工作面底板突水和防治原则的基本理论研究〔J〕.华北地质矿产,1999.

〔4〕桂和荣,孙本魁.深部开采底板突水控制论研究意义及核心内容〔J〕.淮南工业学院学报,1999(03):1-4.

〔5〕李金凯.矿井岩溶水防治〔M〕.北京:煤炭工业出版社,1990,3.

〔6〕张庆玉,曹建文,淡 永.奥陶系碳酸盐岩沉积间断古岩溶发育特征对比分析〔J〕.西部探矿工程,2013,(06):98-101.

〔7〕刘艳玲.桃园矿底板灰岩突水因素分析〔J〕.煤炭技术,2009,28(04).

〔8〕杨 坤,郝卫光.芦岭矿太灰水水文地球化学特征,2012.

〔9〕张 文.龙王庙煤矿10煤层底板灰岩富水性与防治对策〔J〕.中国高新技术企业,2013,(07):113-114.

〔10〕毛烨峰,伍 进.岩溶发育控制因素及发育规律浅析〔J〕.西部探矿工程,1004-5716(2009)增刊.

〔11〕唐辉明.工程地质学基础〔M〕.北京:化学工业出版社,2008:145.

〔12〕张素梅.山东黄河北煤田石炭-二叠系太原组地层沉积特征〔A〕.地球学报,2008,29(04).

〔13〕许光泉,沈慧珍,魏振岱,等.宿南矿区“四含”沉积相与富水性关系研究〔J〕.安徽理工大学学报,2005,25(04):4-8.