有『体』方能『用』

2014-12-04那日斯

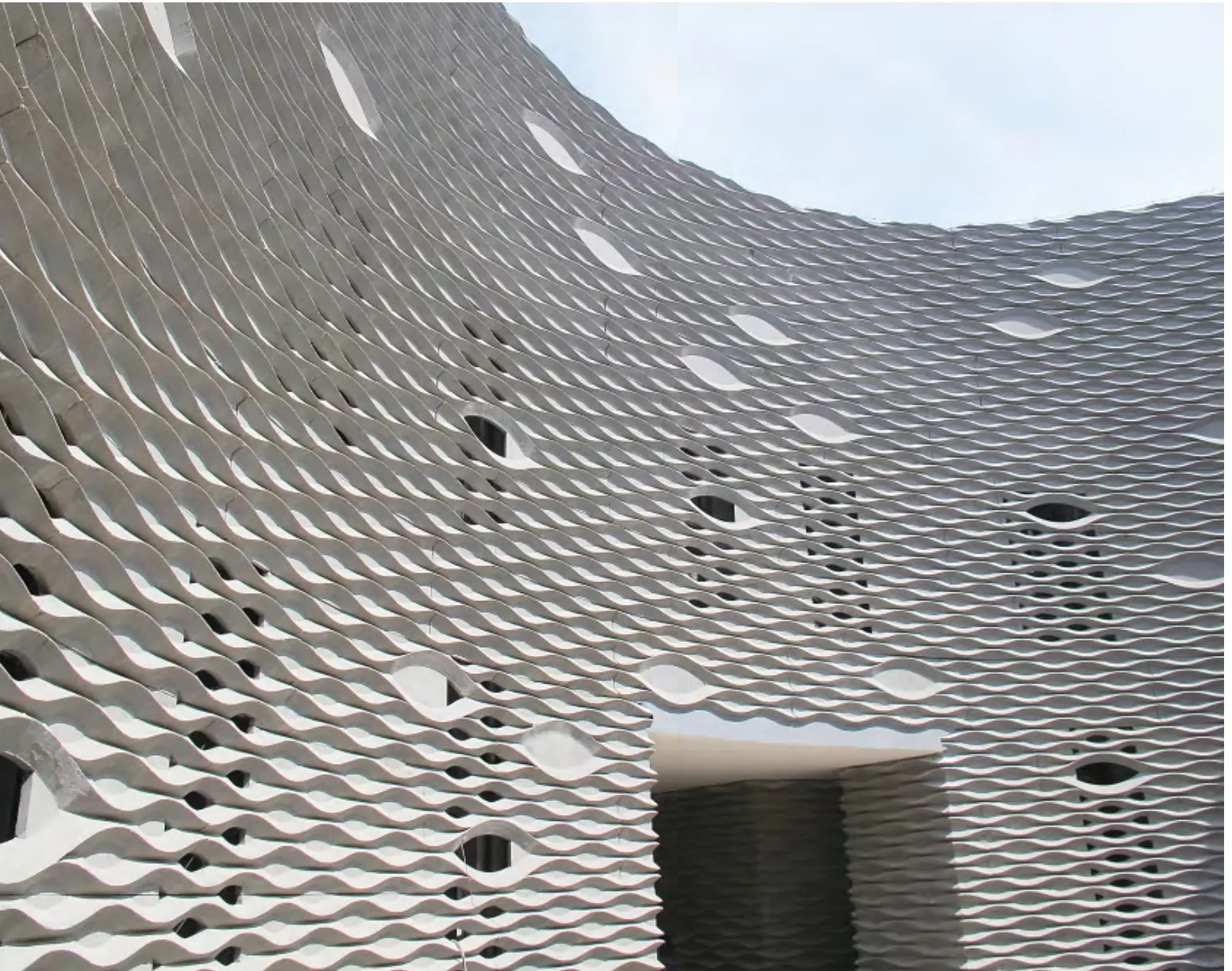

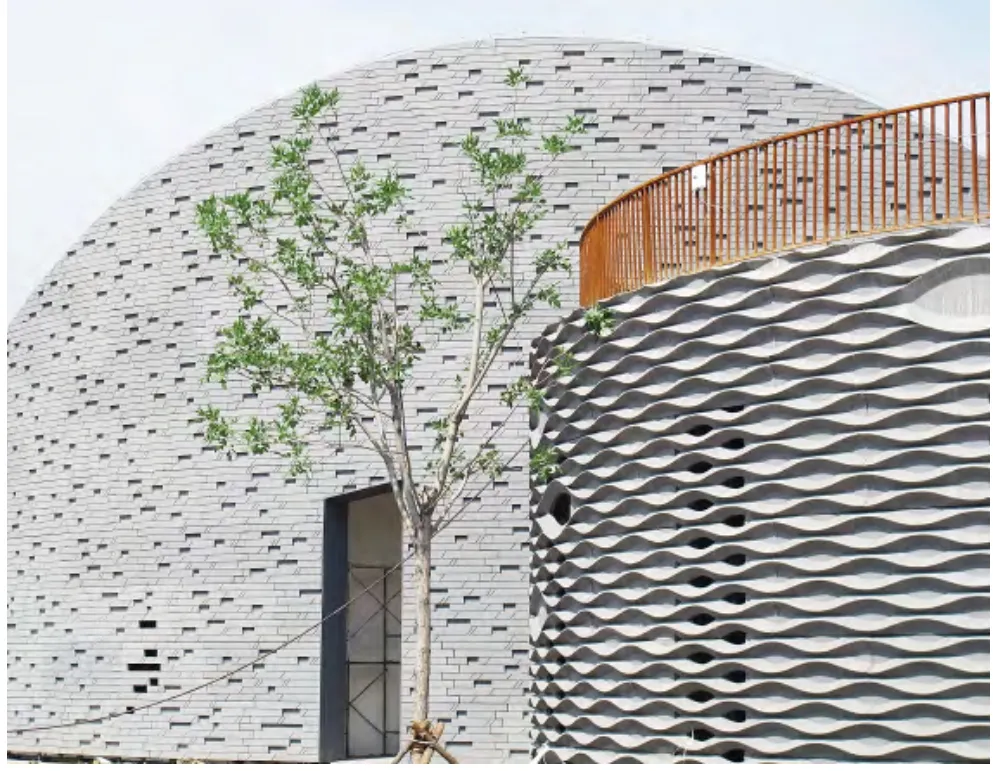

世界葡萄大会(北京延庆)展馆外墙——意大利阿克雅设计院 马尔科卡·萨蒙蒂设计

那日斯

天津博风建筑工程设计有限公司总裁

天津市城市规划委员会委员

天津城市建筑艺术委员会委员

天津历史风貌保护委员会专家

中国建筑学会天津建筑学分会委员

1989年毕业于西安冶金建筑学院建筑系,1995年毕业于天津大学建筑学院,硕士学位。

我和张宝贵先生的相识是基于北塘炮台的合作。当时我跟黄晶涛在项目现场走动,偶然在马路边发现一块清朝的、掺杂着贝壳的土黄色大石头。它原来是某个炮台城墙的局部,算是历史遗迹中的一部分,非常好看。岁月留下的横向痕迹与大明宫墙板的感觉极为相似。只是它里面掺杂了贝壳,据说还有黄米汤,很坚固。最近考古发现在北塘炮台的正南面,大概不到一公里的位置上有三处清朝的小炮台,用的材料跟这个是一样的。

做炮台项目的时候我就去张宝贵先生的工厂参观,那天我看了他的材料和幻灯片,就去找了一些北塘炮台的图纸,给张宝贵先生看完之后,他说行,能做。两三天后我再到他的工厂,当看到那里的材料时,我相当震撼,那种感觉如同你认为不可能实现的事情突然就找到了实现的渠道。

在传统材料的继承过程中,宝贵先生把原来固定使用的材料变为了多方使用,比如说用混凝土,现在大的建筑外墙,古代的炮台都在使用。但就是这种普遍应用的材料被宝贵先生变成了另一种材料,我们称其为人工石材,这种人工石材可以模仿替代很多材料,成为一个具有革命性的材料。

当前,不管你用砖、石头,还是用钢材等,获取这些原材料的基本法都是向地球攫取原料,从自然环境中取得,然后大批量无休止地生产。然而宝贵材料起到的一个作用就是我们至少从规模上能减少对自然环境的破坏。建筑师用这些再生材料,实际上是在一定规模上减少对自然界破坏的程度,这也是我喜欢这种材料的原因。

宝贵先生不论做什么东西都不计成本,不问缘由帮你研究。到目前为止,我甚至还没有一个项目用到他的材料,但是他帮我研究的东西已经不只一两个了。北塘大炮台是很难做的一个项目,包括砖、砌体结构、镂空、砌筑工艺的效果等均有很多要求,即使这样宝贵依旧二话没说就开始研究。

我最早做天津建筑师走廊那个项目的时候,就想找一种人工材料。我认为一旦材料本身有了人工的元素后,即一旦人和材料有了交流后,材料就会变得软性而富有感情。在天津建筑师走廊中我做了一面弧形的面朝西的墙,但那面大墙无论贴石材还是砌砖效果都不好。因此我希望那面墙赋予变化,是一个类似竹子材质的人工墙。但是北方没有这样的材料,我和工人四处找寻无果,硬是几个人亲自动手制作才完成了这个作品。所以当我第一眼见到宝贵再造石的时候,瞬间便联想起天津建筑师走廊的那面墙了。如果当时就认识宝贵先生的话,用他的材料做的效果肯定更好,而且也会更简单。后来我又陆续见到宝贵石艺做的其他项目,惊异地发现宝贵石艺做出的砖制品在实质性效果上竟然能达到95%以上的相似度,实际完工后它的物理性也更好。这种材料质轻,所以建筑的荷载量也降低了许多。

我觉得运用某种材料,首先建筑师要有做这类设计的思路。原来我一直都没关心宝贵石艺,是因为毕竟还能找到材料做或者能找到类似的材料做。后来发现这种材料越来越少。譬如有一个项目,我们去蓟县那个全国最大的砖厂,要寻找尺寸、颜色等方面大家都认可的砖,着实费了很大的劲。

有些设计思考的过程是这样的:第一先说这个项目用何种材料去做,是何构造,能达到怎样的物理性能,最后达到一个怎样的效果。材料如果没定好的话,后面的流程就会发生变化。宝贵先生的材料给我印象就是可实施性极强。你可以任意设想某种需要的材质,他都能很快地将其实现出来。

材料在传统上分为两个方面的内容:一个是“体”,一个是“用”。材料表现在“用”,“体”则关乎思想及文化内容,只有“体”存在,“用”才能存在。现在我们在实际建筑材料中,“体”和“用”的关系是相违背的,比如,为什么现在人们又开始重新烧青砖、做青瓦,重新追溯古代的式样,就是因为“体”没了,但人们还紧紧攥住“用”不放。宝贵先生的材料反倒是能够把“体”跟“用”有机地结合起来。

我们私底下喜欢叫宝贵先生为“宝贵大哥”。我觉得历史发展到某一阶段,再向前前进的过程中,势必会有相应的人出现,这多少有些“天降大任于斯人”的意味。这些人将某件事当做一种责任甚至信仰,往往会不疯不魔不成活的投入、坚持。我认为他是顺应时代而出现的人,我没见过一个做材料、做构造的人能如此疯狂的追求技术、追求创新。我所认识的材料商里,没有像他这样研究建筑师想法的。他能找到让建筑师触动的关键点,这也可能跟宝贵先生雕塑家的背景有关系,别人还真没做到,他是在靠他自己的“体”来促进这个行业的提升。(那日斯)

世界葡萄大会(北京延庆)展馆外墙

世界葡萄大会(北京延庆)展馆

张宝贵对话那日斯

张宝贵:据说混凝土的使用有几千年的历史了,有人说在古长城中可以找到类似的痕迹。天津北塘以前的大炮台,最早的工艺中有米汤,它是一种有机材料,可以让那种土墙更坚固,更便于成形。前人更多不是出于理论,而是出于需要,在应用中提高。我们的研究对传统材料是一种继承,有变化的继承也许有生命力。

那日斯:传承中创新,创新中发展。

张宝贵:我们选择石粉和水泥是因为便宜,便宜就是我的“体”。我和农民一起干,其他人不会跟我一起干,又脏又累,挣钱又少,我没得选择。25年主要是干,在摸索中干。把废料用好了,它能模仿假石头。我猜前人为什么做红泥砖,而且做成十二公分宽,六公分厚,二十四公分长。也许这样生产便于成型,便于码放,而且便于搬运和使用。经济性、安全性、适且性成就了它的模式。就这样,一传十,十传百,约定俗成。成了规矩,局限产生风格吧。

那日斯:材料在传统上分为“体”和“用”,材料表现在“用”,“体”则关乎思想及文化内容,只有“体”存在,“用”才能存在。

张宝贵:现在“体”和“用”不一致的例子太多了。我们往往把很多“形式”叫做文化,文化越来越多,可是冲动少了,精神层面的东西少了。只关心树冠,忽略树根的生成,大树还不倒啊?我和建筑师在一起容易兴奋,也许有一种共识。建筑师和我在相互呼唤,可能是个眼神,可能是个语言。“体”是心中的,是时间的。技巧、材料、形式是另外的东西。我们受到的影响经常以为成功是唯一的,往往会忽略另外一种东西,所以不管怎样强调完美,其实我们永远生活在片面中。

世界葡萄大会(北京延庆)展馆外墙

那日斯:任何一件事情的存在和发生都不是孤立的。

张宝贵:对,比如你有收藏照相机的爱好,这一定跟你的经历、处境、兴奋点有关系。你对照相机这样的态度,让我理解了你对大炮台的执著。过往的人和事留给我们的都是靠文字或图像来记载。那问一个问题,记录下来的会是全部的吗?没有记录下来的,或者是夭折的,也许发生了其他的作用。

那日斯:所以我们应该珍惜和感恩的,不仅仅是看得见的、存在的,还有过往流失过的精神层面的东西。

张宝贵:我记得,我刚回北京那段日子,不知道做什么,落户昌平一个叫奤夿屯的村子里,开始以雕塑来谋生,一开始做的是“喜鹊登梅”,当初我设计这个喜鹊,很俗,没人用,建筑师不可能用。当初做的“松鹤延年”,做“五朵花”,那时候没有经济来源,好在村里没有撵我,一年多没有卖一件作品,模模糊糊去寻找,那是我的“体”。我在梦里,也希望把活干好。后来发现把石碴加进去,拿砂布擦,像石头了,这就是最初的再造石。别人做混凝土不用砂布擦,为什么呢?第一工程量太大擦不起,拿机器一磨,成了“水磨石”,拿剁子一剁,成了“剁斧石”,一搁混凝剂,拿水一冲,就成了“水刷石”。大家觉得这些东西是低档的,怎么做才能既像石头又有现代感呢。终于有一天,石粉似隐似现的像石头了,干活过程中,十个手指头磨出了血,居然不疼。后来有机会参展,电视台报纸开始报道。混凝土是前人传下来的,它有自己的性格,就看我们怎么去悟了。

那日斯:我和崔彤自幼相识,一起开会的时候会聊到材料问题。崔彤第一次用这个材料是在化工出版社的工程项目中,其实他一直在寻觅这种材料,最后终于发现了它。建筑师都有通病,当他使用一种材料却无法满足自己的想法时,他肯定不愿再去使用这种材料了。然而当另外一种新材料出现并能满足他的需求时,他又会纠结是否应该使用。我们俩就此探讨了很久:这个材料到底该不该用,用到什么程度上等等。虽然最终没能得到深刻的结论,但这个问题的探讨已然说明这种材料得到了在建筑中展示的机会。

张宝贵:用废料做雕塑、做墙板,很多人感兴趣,不但经济,而且可以使肌理、质感、色彩丰富起来,这个事儿可以在北京开花结果,也可以在别的地方开花结果。

那日斯:一个事业的推进得需要大家合力推进,呼吁社会多关注、多支持。

张宝贵:上海世博会那年,大明宫丹凤门复制后放在陕西园,灰色的。有一天,张锦秋大师给我打电话,问环保材料的事情,她第二天要接受中央电视台的采访,希望讲建筑,也讲环保。大家的关注度提高了,北塘大炮台的墙板,你来我去的,做了不少功课,对它投入了情感。

那日斯:最初是黄文亮先生的方案,后来我们跟进设计的。