贵州农村低碳消费行为对生态文明建设的影响分析——以花溪区为例

2014-12-02唐芳,林黔

唐 芳,林 黔

(1.贵州大学管理学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州亚泰职业技术学院,贵州 贵阳 550025)

全球气候不断变暖已成为当前世界各国面临的主要环境问题之一,威胁着人类的可持续发展。自工业革命以来,世界经济飞速发展,同时也加速了人类对自然环境的改造和对资源的破坏性开发,导致了生态环境失衡[1],气候变暖加剧。为减少温室气体排放,国际社会基本达成了一定的共识,构建低碳社会,发展低碳经济成为当前应对气候变化的有效途径之一。低碳经济包括低碳生产与低碳消费两个方面[2],作为应对气候变化解决方案的重要组成部分,低碳消费是低碳经济发展不可或缺的重要支撑[3]。在当前气候、资源对人类发展的制约性逐渐增强的背景下,低碳消费概念的提出代表着人与自然、社会经济与生态环境的和谐共生式发展[4]。因此,低碳消费体现出可持续性、生态性和发展性的特点,对传统高碳、浪费消费理念提出了挑战,对低碳经济发展起着积极推动作用[5]。发展低碳经济,不仅要严格限制直至严厉禁止高消耗、高污染、高浪费的传统产业的发展[6],还要促进人们消费观念和消费模式的改变,消费模式对资源环境有着重大影响,是建设低碳经济必须关注的重要方面[7]。而当前随着经济的发展,农村居民生活水平不断提高,但同时也不可避免地产生了生态破坏和环境污染问题[8],农村居民在消费过程中的高能耗、高排放、高污染现象十分严重[9]。因此,改善农村人居环境、治理农村环境问题,对于构建农村低碳消费模式,促进社会主义新农村建设和生态文明建设有着重要作用。

1 低碳消费行为与农村生态环境保护的关系分析

1.1 低碳消费模式与消费行为分类

低碳消费是随着低碳经济、低碳社会等概念的出现而产生的,旨在提倡引导人们形成绿色环保、节能低碳减排的生产生活模式。低碳消费的衡量指标目前尚不统一,其概念也没有明确的定义。但是低碳消费反映了人们解决气候灾难的愿望和决心。根据余晓钟等[5]对低碳消费行为模式的研究和分类,按照不同经济区域内人均GDP和人均碳排放量的不同特点,结合我国经济发展和碳排量的实际状况,可以看出我国当前的低碳消费行为模式主要集中在关注区域(西部经济欠发达地区,如西藏)、困难区域(中部地区,如河南)和挑战区域(东部地区,如苏浙等地)。西部地区在实现经济产值增长的同时,还需采取有效方式控制碳排放量,从而实现生态、经济和社会的循环、低碳和可持续发展。

因此,在控制工业企业等节能减排的同时,还要倡导全社会形成低碳的生活和消费模式。低碳消费行为可以分为个人消费行为和群体消费行为。个人行为主要社会个体生活理念的一种体现,其影响范围较小;群体行为是以公共社团、组织、街道或乡村等集体观念的体现,具有不断传递的扩展作用,如文明生态村、环境优美乡镇等。由此,可以看出,群体低碳消费行为与生态环境保护、环境治理和集体观念联系紧密,对于构建低碳生活,实现低碳发展具有重要的推进作用。

1.2 农村环境保护与生态村建设现状

随着社会经济的发展和国家对农村工作的日渐重视,“三农”问题不断得到解决。农村居民的物质财富不断增加,在温饱问题解决以后,开始逐渐追求精神财富的积累。新农村建设、小康村等村落不断涌现,但是日益严重的农村环境问题却在一定程度上阻碍了新农村建设和生态文明建设[10]。因此,加强农村生态环境保护需要建立低碳消费模式[11]。在此基础上,生态村的提出既为农村环境问题的解决提供出路,又为农村低碳消费提供了标准和模式。

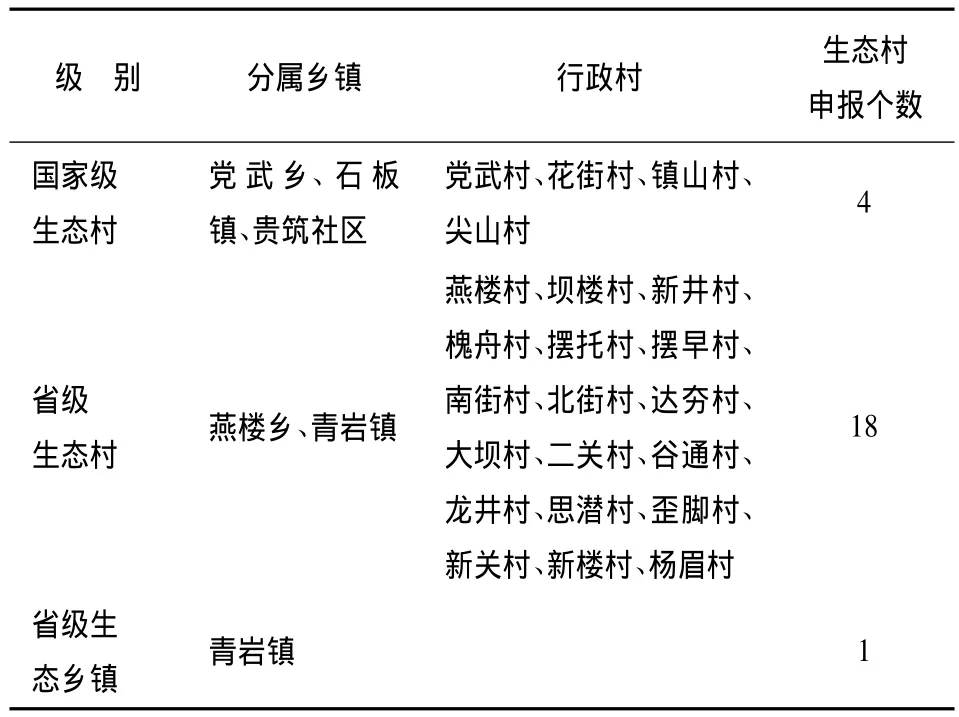

表1 花溪区2012年生态村建设申报名单Tab.1 The list of the eco-village constriction application in HuaXi District in 2012

花溪区地处贵阳市南郊,是贵阳市重要的生态区和水源保护区,生物多样性丰富,森林覆盖率到达41.53%。花溪区有西南地区首个国家城市湿地公园,为保护生态环境和促进地区经济可持续发展,花溪区大力建设生态工业园区、生态农业园区等生态文明示范区。与此同时,为加快地区经济转型、构建全区低碳消费模式,花溪区开展了文明生态村的建设,以此达到生态环境的保护与低碳消费的双重目的。2012年花溪区共申报国家级生态村4个、省级生态村18个和省级生态乡镇1个(表1)。申报的生态村分属于5个不同的乡镇,其中尤以青岩镇申报的生态村最多(14个),占总体申报个数(22个)的63.64%。而国家级生态村的申报个数也达到18.19%的比例,体现出花溪区农村在生态环境保护方面取得了突出的成绩,同时也体现出一种积极的群体性低碳消费行为。

2 农村低碳消费对生态文明建设的影响作用

2.1 生态村建设和发展对低碳消费的影响

党的十八大报告强调要大力推进生态文明建设,把生态文明建设融入经济、政治、文化和社会建设的各方面和全过程,以实现人类永续发展。农民作为文明生态村创建的主体,是生态环境保护的主要实施者和受益者,同时也是低碳消费的主要群体。因此低碳消费是生态循环理念下的一种可持续消费的直接表现形式。农民的生产生活消费行为是否符合低碳标准,在很大程度上制约着生态文明建设的程度。

生态村首先是在20世纪下半叶西方工业化完成后经济出现衰退的背景下产生的,2000年,我国海南省首次提倡文明生态村建设,主要建设目标是产业生态化、环境生态化和文化建设生态化三个方面。但生态村从实践上来讲,主要表现为:优美的环境、节约型资源、低耗高效、循环性可持续发展。由此实现文明生态村建设与低碳消费模式的统一协调发展。

近两年来,全国各地大力推进生态文明建设活动,生态村创建的指标体系也从经济、社会与环境资源的协调发展方面来评价,主要评价内容包含经济水平、环境卫生、污染控制、资源保护与利用、可持续发展和公众参与等方面。其中,环境卫生与污染控制的具体指标的创建与实施有利于人体健康、环境治理和生态保护,为生态村的村容村貌建设奠定环境基础。资源保护与利用、可持续发展的8个评价指标:①清洁能源普及率;②农膜回收率;③农作物秸秆综合利用率;④规模化畜禽养殖废物综合利用率;⑤绿化覆盖率;⑥无公害、绿色、有机农产品基地比例;⑦农用化肥平均施用量;⑧农田土壤有机质含量等均体现出了低碳生产与低碳消费的特征,这些指标为生态村的创建提供了基础条件,是实现低碳生产和低碳消费方式的基本前提。而公众参与的具体指标则体现出生态村建设者(即农村居民)的主体意识及对生态保护和低碳消费的认知程度。总体看来,生态村评价的指标体现了生态保护与低碳消费的高度统一和融合,对于推进生态文明建设有着积极的影响作用。

2.2 低碳消费行为对生态文明建设的影响

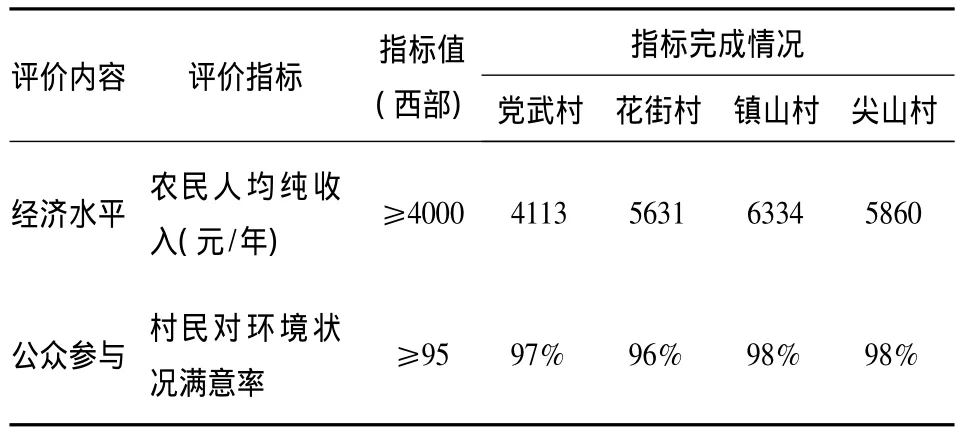

农民(村民)是生态村建设的主体,随着农村经济水平的不断提高,村民的物质财富(经济收入)积累到一定程度以后,开始追求精神文化财富。在花溪区申报的国家级、省级生态村的创建评价指标中,村民的人均纯收入水平均在4 000元(国家级)和3 000元(省级)以上。以花溪区国家级生态村经济水平来看,农民人均纯收入最高的是镇山村,达6 334元,主要与该村布依族文化与生态旅游有关。最低的则是党武村为4 113元,但是均超过了人均4 000元/年的评价指标值(表2)。由此,也可以看出低碳消费模式的形成和行为选择与当地的经济发展水平和环境治理状况息息相关。

表2 国家级生态村经济水平与村民满意度情况Tab.2 Economic level and villager satisfaction of national level eco-village

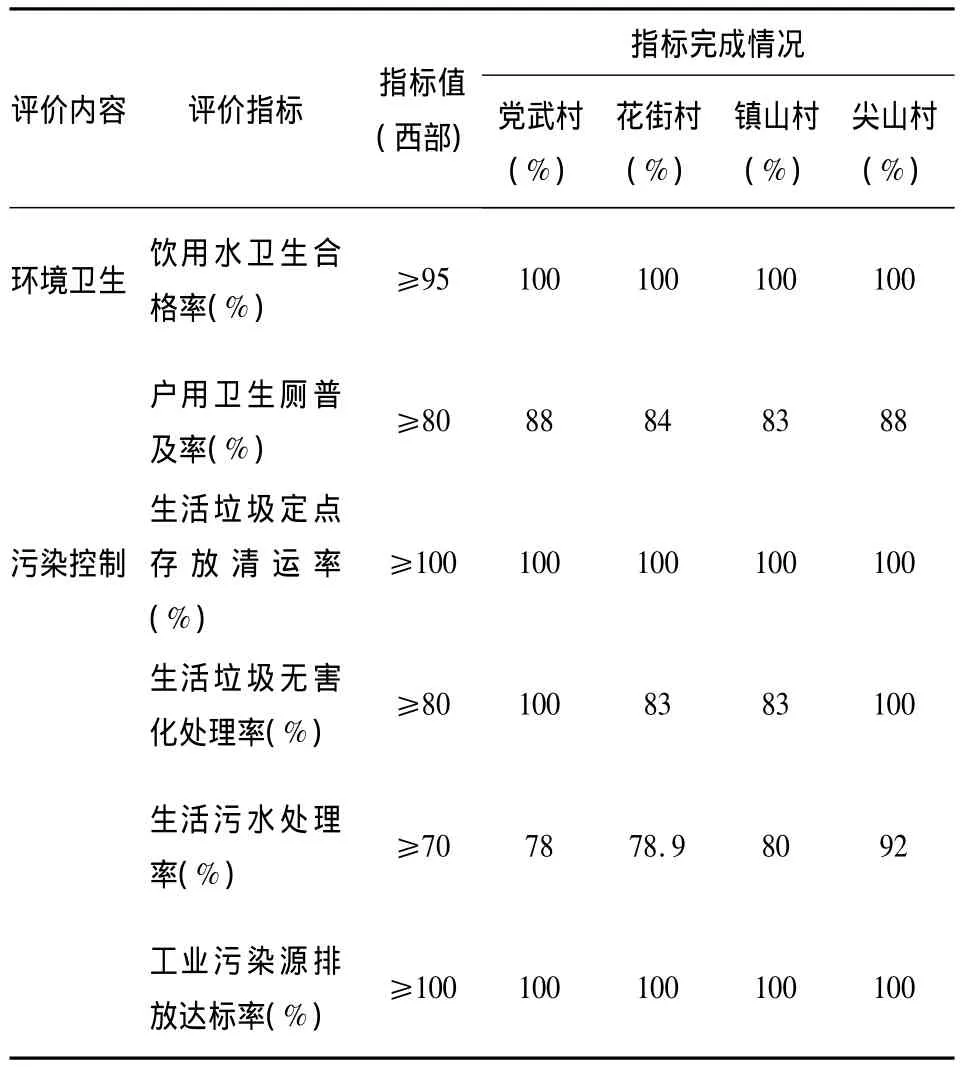

在生态村创建过程中,生态环境的治理则主要是村领导或村委会带领村民共同完成的,在这一过程中生态村的内涵和先进理念得到贯彻和落实。在花溪区申报的四个国家级生态村生态环境治理过程中(表3),饮水卫生合格率和均达到100%,有效地保障了村民的饮水安全。互用卫生厕普及率则在83% ~88%之间,改善了农村粪便污染状况,形成了良性循环。在污染控制方面,生活垃圾定点存放清运率和工业污染源排放达标率均达到100%,农村环境污染源减少,人居环境得到美化。生活垃圾无害化处理率和生活污水处理率也高于评价指标值,有利于村民形成节约、环保、低碳、循环可持续的生活方式。从而促进资源节约型、环境友好型社会的构建和绿色低碳消费观念的形成。

表3 国家级生态村生态环境治理情况统计Tab.3 Statistics of ecological environment of national level eco-village

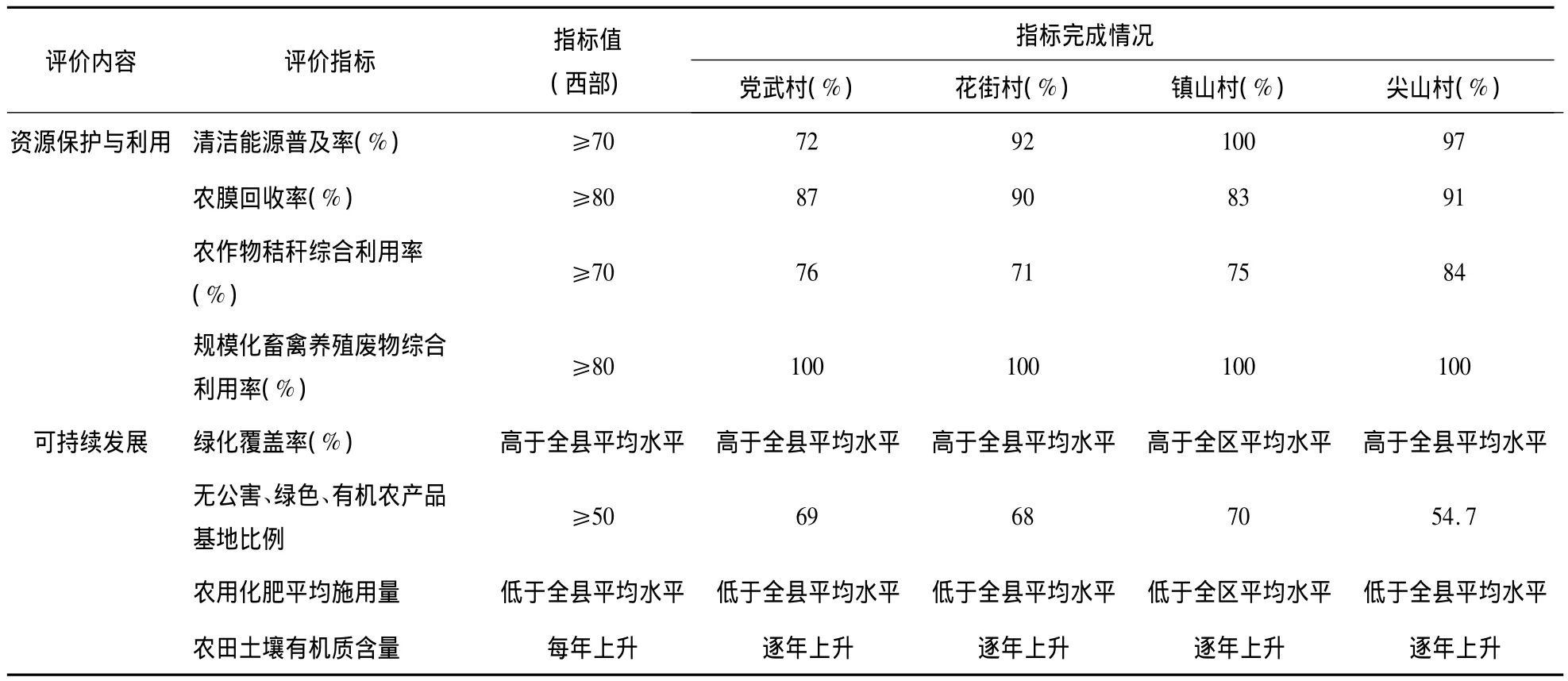

生态村的创建与发展体现出农村居民群体性低碳消费的行为,参与人数多,影响范围大。尤其是在实现低碳生产与消费指标值的过程中,仅靠单一的领导和几个村民是无法实现的。在花溪区申报的四个国家级生态村的低碳生产与消费情况中(表4),清洁能源普及率最低为72%(党武村),最高是100%(镇山村),新能源的使用有效节约了一次性能源的消耗和高碳污染物排放。在农业生产方面,农膜回收率、农作物秸秆综合利用率均在83%和71%以上,而规模化畜禽养殖废物综合利用率则全部达到100%,使农用化肥平均施用量普遍低于全县平均水平,农田土壤有机质含量逐年上升,从而实现了农业的低碳循环发展。在此基础上,无公害、绿色、有机农产品基地比例得到大幅提升,最低为54.7%,最高达70%。除此外,村民还注重植树造林,绿化覆盖率均高于全县平均水平。村民的低碳消费行为极大的促进了生态村的创建和发展,也为生态文明建设提供了坚实的物质载体和客观条件。

表4 国家级生态村低碳生产与消费情况统计Tab.4 Statistics of low-carbon production and consumption of national level eco-village

3 推进生态文明建设与低碳消费的发展对策

通过以上分析,可以得出以下结论:低碳消费行为对生态文明建设有着积极的推动作用;生态村创建为农村居民提供了低碳消费环境和氛围;经济发展水平是生态村创建和生态文明建设的物质先决条件。总之,在当前提倡低碳经济发展,构建低碳生活的现实背景约束下,生态村的建设和发展,为生态环境保护和低碳消费提供了一个成功的模式。但是贵州省多数农村经济发展落后,群众生活水平不高,还不足以达到生态村的申报条件,针对此,提出以下对策,以促进贵州喀斯特地区农村低碳消费与生态文明建设。

3.1 开发优势资源,促进农村经济发展

在当前贵州省大力推进城镇化和农业现代化的背景下,农村地区应因地制宜,合理开发当地的优势资源,如发展城郊农业、生态观光农业等特色农业,开发以民族文化及原生态民风习俗等为基础的乡村旅游,借助当地的山川、河流、溶洞、人文古迹等发展景区旅游等。以此来促进农村地区的经济发展,为生态文明建设和低碳消费提供坚实的经济基础。

3.2 提倡低碳消费,改善生产生活方式

生态村的建设和发展在一定程度上能够促进农村地区消费模式的转变,但是仍然需要社会积极倡导低碳消费的理念与模式,在转变经济增长方式的同时,积极促进消费观念的转变。与此同时,在广大农村地区,应大力推广节能灶、沼气灶等节能环保灶具和新型能源,鼓励农户在农业生产中增加农家肥使用量,减少农用地膜、化肥、农药等工业品的使用,从而改善生产生活方式,实现环境保护和低碳消费。

3.3 完善政策机制,加强生态环境保护。

生态是经济发展的基础,贵州农村地区石漠化现象严重,经济欠发达,生态环境相对脆弱。针对贵州农村地区的生态建设和石漠化治理现状,结合退耕还林、石漠化综合治理工程等,制定相关的法律法规和专项的生态环境保护实施方案,促进农村地区的环境治理与生态保护。同时还应建立健全政策机制,在保障农村居民切身利益的前提下,通过政府引导、农户参与的方式开展农村生态环境保护工作,为推进生态文明建设奠定基础。

[1]汪玲萍,刘庆新.绿色消费、可持续消费、生态消费及低碳消费评析[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2013,31(1):48-50.

[2]侯海青.低碳消费行为动因及其推进策略探讨[J].西安石油大学学报(社会科学版),2013,22(3):51-54.

[3]韩丽娜,马树昇.中国低碳消费:现状、问题与路径选择[J].大连民族学院学报,2013,15(2):163-165,185.

[4]王玉芬.农村低碳消费路径研究[J].中学政治教学参考,2011,9:6-7.

[5]余晓钟,侯春华,汪晓梅.不同区域类型低碳消费行为模式及引导策略研究[J].软科学,2013,27(6):79-82.

[6]张海燕,袁新敏.从国家级生态村建设成果看新农村生态建设的重点[J].农村经济,2009,5:91-93.

[7]匡跃辉.论低碳消费模式[J].当代文化与教育研究,2010,9:4-8.

[8]申宗民.发展绿色环保产业 推进文明生态村建设[J].新闻世界,2012,6:286-287.

[9]马晓旭,刘梦雅.我国农村低碳消费方式实现的路径探析[J].农业经济与管理,2011,5:61-65.

[10]李明华,朱 伟.论生态村建设与农村环境保护[J].农业考古,2011,3:385-387.

[11]刘世堂,胡荣华,李 平.生态环境保护需要建立低碳消费模式[J].中国国土资源经济,2013,3:70-72.