南宁市青秀区滑坡稳定性评价

2014-12-02靳晓颖

刘 翠,靳晓颖,李 忠

(黄河水利职业技术学院,河南 开封 475004)

1 滑坡概况

南宁市青秀区滑坡位于仙葫大道与五合大道交汇处,南宁市青秀区政府大院内食堂东侧一个二级边坡的一级边坡处(下部)。该边坡长约100 m,最大垂直高度约17 m。滑坡区后缘为职工食堂和一片约800 m2的绿化林,前缘已有高约3.5 m的砌砖+片石围墙。由于边坡排水措施不畅,加上强降雨等不良因素,岩土体物理力学性质降低,致使原有边坡于2012年4月产生滑动。经野外调查及室内分析,目前滑坡体处于极限稳定状态,但随着地表水入渗等不利条件影响,滑坡岩土体的物理力学性质将逐渐降低,较易发生大规模的滑动,严重威胁滑坡体前缘五合大道的正常使用及滑坡体后缘职工食堂的安全。因此,应尽快查明该滑坡的地质环境条件并采取有效的防治措施。

2 滑坡区的自然条件及地质环境条件

2.1 气象水文

南宁市位于北回归线以南, 东经 107°45′~108°53′,北纬 22°12′~23°32′之间,属亚热带海洋气候,夏长冬短,炎热湿润,夏雨冬干,节气分明。经多年统计:南宁市年平均气温为21.7℃,极端最高气温为40.4℃,极端最低气温为-2.18℃;年平均相对湿度为65%;最大风速为30m/s,最大风力11级;多年平均年降水量为1 304 mm,其中4~9月雨量大、雨日多,占全年降雨量的79%;年蒸发量945mm。

2.2 地形地貌

该滑坡区属于南宁盆地邕江北岸Ⅱ级阶地,地貌类型单一。滑坡坡角25°~50°,滑坡底高程约82.2m,高于围墙外人行道高程约1.8 m,坡脚底部片石墙高约1.5 m,砖砌围墙高约2 m,地表植被主要为人工种植的草皮。

2.3 地层岩性

该场地内地层主要由第四系素填土 (Q4ml)、黏土(Q4el)、第三系(E)泥岩、硅质角砾岩(C)、石灰岩(D)构成,未见活动性断裂构造带通过,区域地质构造较为稳定。

2.4 地下水类型

地下水类型主要为上层滞水,还有少量裂隙水赋存于含角砾黏土层及硅质角砾岩层中。地表水以近垂直渗透为主,与上层滞水相连通,水量、水位埋深受季节变化及补给条件影响较大。

2.5 地震条件

南宁市区位于南宁向斜构造盆地中部,四周为低山丘陵围绕,邕江自西向东呈“S”形蜿蜒穿过市区。整个市区展布于邕江多级阶地上,组成邕江各阶地的冲积地层,是典型的二元结构;阶地的基底为第三系内陆湖相沉积的半成岩软质岩类地层,由泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、砂岩等组成。

根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)的附录A 及表 4.1.6、4.1.1,本区抗震设防烈度为 6 度,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.35s,为对抗震不利地段[1]。

3 滑坡形态特征及滑动成因分析

3.1 滑坡形态特征

经现场地质调查、测绘及钻探揭露,滑坡体面积约为15×80 m2,厚度为1~3 m,主滑方向为顺坡东西向,滑坡迹象明显。依据滑坡防治工程勘查规范(DZ /T 0218-2006)[2],滑坡体厚度在 10 m 以内,运动形式为下部先滑,然后使得上部土体失去支撑而变形滑动。综合可知,该滑坡属于小型浅层牵引式滑坡。滑坡体物质主要为含碎石黏土,滑动面为含碎石黏土与硅质角砾岩接触面,滑坡体基础为硅质角砾岩。

滑坡所在边坡共分两级,滑坡发生在一级边坡处。滑坡后缘可见多处拉裂缝(如图1所示),坡面见明显擦痕,因雨水冲刷,坡面可见多处冲沟、沟槽及残迹的碎石等(如图2所示)。

图1 滑坡区后缘拉裂缝情况Fig.1 Cracks in the landslide trailing edge

图2 滑坡区滑坡体情况Fig.2 Trailing edge in the landslide area

3.2 滑坡产生的原因

该滑坡产生的原因主要有以下几个方面。

(1)地形地貌。该边坡长约 100 m,高约 13.3~17 m,边坡坡度25°~50°。边坡排水措施不畅,遭遇强降雨时,岩土体直接遭受侵袭。

(2)地层岩性。滑坡区上覆第四系土层为素填土、含碎石黏土。填土为新近堆填欠固结,属高压缩性的欠固结土,工程性质差,呈松散~稍密状。含碎石黏土透水性强,垂向分布不均匀,抗剪强度较低,工程性质差。

(3)水文地质条件。本区为亚热带季风气候环境,年内降水丰富。地表水下渗一方面增加斜坡土体的重度,另一方面降低土体抗剪强度。当地表水渗入到弱透水层时,使得接触带的含碎石黏土层含水量增大,土的黏聚力和内摩擦角减小,抗剪强度下降,并在分界处形成软弱面。当上部土层荷重随含水量的增大而增加到一定程度、并且软弱界面处含碎石黏土层的抗剪强度减小到不能抵御上部土层推力的作用时,斜坡土体在自重作用下,沿软弱界面产生滑动,形成滑坡。

(4)人为因素的影响。为修建五合大道人行道,对原山体进行削坡,形成了一长约100 m,最大高度约17 m的人工边坡。该坡面上种植有草皮,布置有两排喷水管浇水。由于部分喷水管接头处有漏水现象,随着时间的延长,大量水分渗入滑坡体,使得含碎石黏土层直接浸泡,导致其抗剪强度降低。

4 滑坡稳定性分析

4.1 分析方法

根据滑面的形态,本次滑坡稳定性计算采用以极限平衡理论为依据的折线形滑面条分法和传递系数法来计算滑坡的稳定系数和剩余下滑力,受力分析如图3所示。

(1)稳定性系数计算。

计算稳定性系数的公式为

式中:ψj为第i块段的剩余下滑力传递至第i+1块段时的传递系数(j=i),Ψj=cos(θi-θi+1)-sin(θi-θi+1)Wi为第 i条块的重量,kN; ci为第 i条块内聚力,kPa;φi为第 i条块内摩擦角,°;Li为第 i条块滑带长度,m;θi为第 i条块滑带倾角,°;βi为第i条块地下水线与滑带的夹角,°;A为地震力,kN;FS为稳定系数。

(2)剩余下滑推力计算。

计算剩余下滑推力的公式为

式中:Pi为第 i条块推力,kN/m;Pi-1为第 i条块的剩余下滑推力,kN/m;Ψ 为传递系数,Ψ=cos(θi-1-θi)-sin(θi-1-θi)·tanφ;Ti为第 i条块的下滑力,kN/m,Ti=Wisinθi+Acosθi;Ri为第 i条块的抗滑力,kN/m,Ri=(Wicosθi-Aisinθi)tanφi+ciLi; Ks为设计安全系数。其他符号含义同前。

图3 传递系数法(折线型滑面)计算模型Fig.3 Calculation model of transfer coefficient method

4.2 传递系数法的基本假定

传递系数法属刚体极限平衡法,其基于以下几点假设[3]:(1)将滑坡稳定性问题视为平面应变问题。(2)滑动力以平行于滑动面的剪应力和垂直于滑动面的正应力集中作用于滑动面上。(3)视滑坡体为理想刚塑性材料。即,在整个加载过程中,滑坡体不会发生任何变形,一旦沿滑动面剪应力达到其剪切强度,则滑坡体开始沿滑动面产生剪切变形。(4)滑动面的破坏服从莫尔—库伦破坏准则。(5)剩余下滑力方向与滑动面倾向一致,剩余下滑力为负值时,则下滑力为0。(6)沿整个滑动面满足静力平衡条件,但不满足力矩平衡条件。

4.3 计算模型与工况

4.3.1 计算模型的建立

依据 《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T 0218-2006),该滑坡危害对象等级为三级。在已有的变形基础上,滑坡暂时处于极限平衡状态(为欠稳定至基本稳定状态)。根据岩土体滑动情况及地表变形现象,判定滑坡的破坏方式为牵引式,滑面处于含碎石黏土与硅质角砾岩接触面上,为折线型滑动面。选取剖面 4-4′、5-5′、6-6′、7-7′、8-8′, 取单宽 1 m 进行计算。

4.3.2 计算工况

对该滑坡体进行稳定计算时,拟采用自重(取天然工况)、自重+暴雨、自重+地震3种工况。

4.4 稳定分析评价

4.4.1 滑体及滑带参数的选取

滑体及滑带参数按表1进行选取。

表1 滑坡体及滑坡带土的物理力学参数Table.1 Physical and mechanics parameters of slip mass and slip soil

4.4.2 稳定性计算

依据 《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006)[4]的相关要求,工况 1 条件下的安全系数取1.15,工况2和工况3条件下的安全系数取1.05。稳定性计算结果如表2所示。

4.4.3 稳定性评价

(1)评价标准

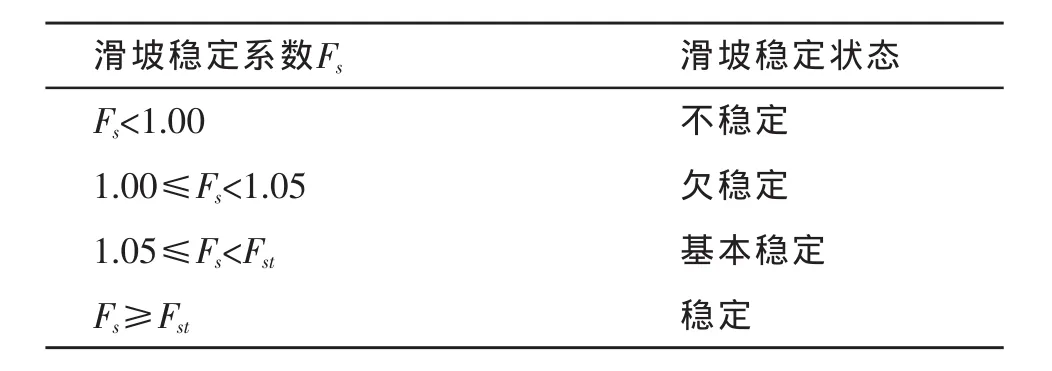

依据 《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0219-2006),滑坡稳定性状态按稳定系数分四级,如表3所示。

(2)滑坡稳定性评价

由表2和表3可知,在工况1(自重)条件下,各剖面均处于稳定状态,在工况2(自重加暴雨)条件下,4-4′剖面处于稳定状态,其他处于不稳定状态;在工况3(自重加地震)条件下,各剖面均处于不稳定状态。从计算结果看,滑坡整体处于不稳定状态。

表2 滑坡稳定性计算结果Table 2 Calculation result of landslide stability

表3 滑坡稳定状态划分Table 3 Division of landslide stability state

5 结语

(1)根据对该滑坡不同滑面在不同工况下的稳定性分析可知,在暴雨和地震条件下,该滑坡处于不稳定状态。

(2)若不对该滑坡进行治理,在雨季,该斜坡后缘的拉裂缝和变形会使雨水入渗更容易,从而使滑带进一步软化,加剧斜坡的滑动。

(3)为确保该滑坡的稳定性,可在滑坡后缘对拉裂缝进行封堵,在坡面设置排水沟,前缘修筑挡土墙或抗滑桩,防治坡体进一步恶化[5~6]。

[1] GB 50011-2010,建筑抗震设计规范[S].

[2] DZ/T 0218-2006,滑坡防治工程勘查规范[S].

[3]苏爱军,冯明权.滑坡稳定性传递系数计算法的改进[J].地质灾害与环境保护,2002,13(3):51-55.

[4]DZ/T 0219-2006,滑坡防治工程设计与施工技术规范[S].

[5]陈盛金,罗艳.青川县双头地滑坡稳定性评价[J].甘肃水利水电技术,2011,47(2):27-28.

[6]卞建宁,邢质斌.四川地震区三兴庙滑坡稳定性评价及治理研究[J].地质学刊,2011,35(3):290-295.