层状边水油藏水平井开发后期剩余油分布规律研究

2014-11-30张亮张博孟学敏刘丹付宁王俊芳

张亮,张博,孟学敏 刘丹,付宁,王俊芳

(中石油塔里木油田分公司开发部,新疆库尔勒841000)

目前,水平井技术已经广泛应用于油田开发,在层状边水、块状底水油藏中水平井开发均可取得较好效果[1];但受储层物性、开发方式等因素的影响,平面边水不均匀推进,油藏整体水淹规律复杂,导致寻找剩余油富集区十分困难,严重影响油藏的开发效果。为此,笔者以油藏静态资料为基础,结合实际油藏生产动态,利用流动单元控制建模方法,建立地质模型,进而通过动态分析、数值模拟等有效手段,得到了塔中16油田的剩余油分布规律,并以垂向和平面2个方面分析了剩余油的控制因素,对油田的调整提供了可靠依据。

1 油田概况

塔中16油田位于塔里木盆地塔中低隆起中央断垒带,含油构造为北西-南东走向的长轴背斜,西部断层切割,目的层为上古生界下石炭统巴楚组(C1b)东河砂岩地层,由下至上划分为均质段和含砾岩段。均质段为水层,含砾砂岩段为含油层段,含砾砂岩段与均质段之间发育稳定钙质隔层,油藏类型为典型的层状边水油藏[2]。东河砂岩含砾砂岩段经历4次间歇式小规模海进、海退事件,划分为5个小层,地层物性由下至上逐步变差。1~3小层平均孔隙度9%、渗透率25 mD,目前基本未动用;4~5小层平均孔隙度14%、渗透率218 mD,为目前主要开发层系。笔者主要针对4~5小层进行研究。

塔中16油田含砾砂岩段4~5小层含油面积26.1k m2,油层厚度6.2 m,地质储量为1125.6×104t,1997年投产,采油井11口(8口水平井、3口直井),利用天然能量开发,目前采出程度为35.4%,综合含水95.7%,边水能量充足,压力保持程度较高,平均单井产液量230 m3/d,处于高含水、高采出程度阶段。

2 剩余油分布规律

2.1 剩余油分布特征

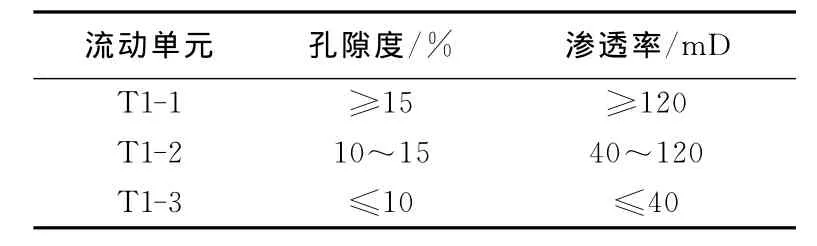

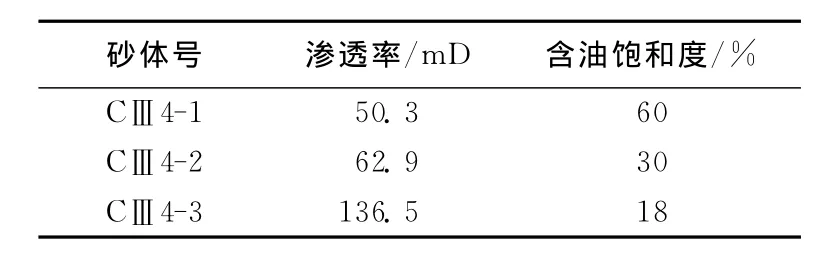

笔者根据储层物性、生产动态,结合流动单元理论,将塔中16油田分为3类流动单元(见表1)。以地震储层反演为基础,利用流动单元控制进行三维地质建模[3],准确反映了真实储层。进而进行数值模拟研究,精确的反映了储层流体的渗流特性,单井初始拟合率达到80%。

表1 塔中16油田流动单元划分标准

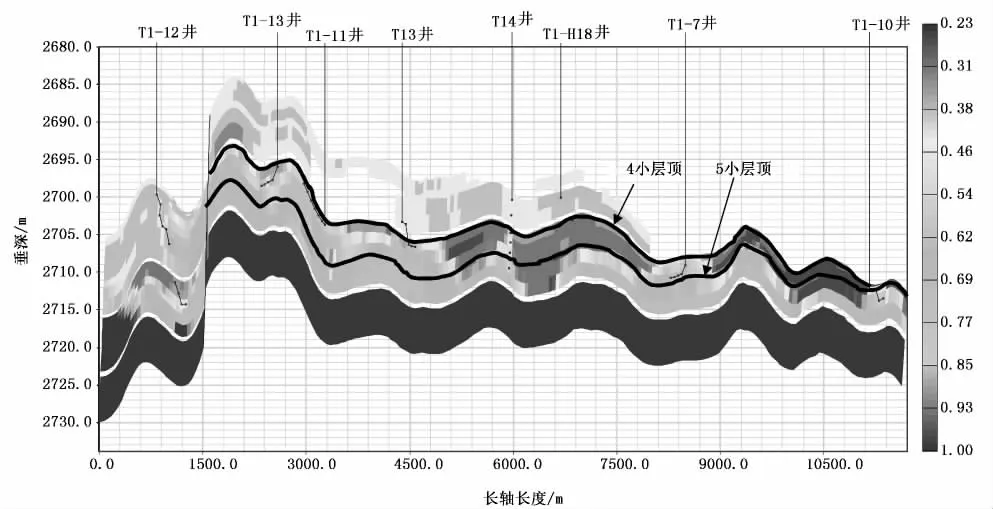

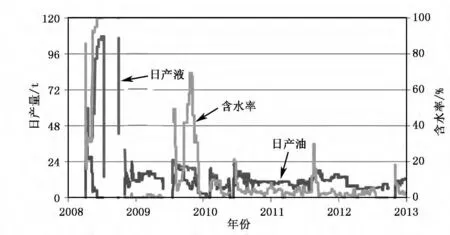

结合储层特性、生产动态、监测资料和数值模拟结果,可得塔中16油田剩余油分布特征:①垂向。5小层采出程度相对高,4小层采出程度相对低,顶部剩余油相对富集(见图1);②平面剩余油分布呈2种形式。在构造西北部、T1-16 H井区、T1-H18井区附近呈块状分布,剩余油相对集中;在T1-9井、T1-12井区附近呈点状分布,剩余油相对分散。

图1 塔中16油田剩余油剖面图

2.2 剩余油分布控制因素

塔中16油田含砾砂岩段4~5小层采用水平井开发,沿构造轴部不规则布井,井距600~700 m,水平段长度300 m左右,水平段轨迹位于4小层顶部。结合塔中16油田水平井开发模式,以含砾砂岩段4~5小层剩余油分布特征为基础,总结出剩余油分布规律控制因素:垂向主要受储层物性、夹层和韵律性影响;平面受微构造、井网完善程度、井间压力平衡区、水平段不均匀见水和断层遮挡等因素影响[4]。

2.2.1 剩余油垂向分布规律控制因素

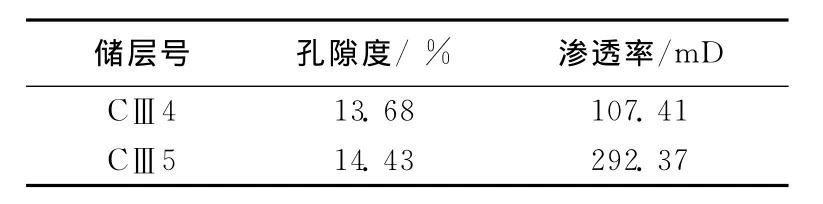

表2 含砾砂岩储层物性统计表

1)储层物性 储层物性差异决定了采出程度,物性好的储层采出程度高,结合塔中16油田的实际情况,生产层位含砾砂岩段4~5小层根据储层物性(见表2),含砾砂岩段5小层物性优于含砾砂岩段4小层,故含砾砂岩段5小层采出程度较高为40.0%,含砾砂岩段4小层采出程度为26.8%,剩余油较富集。

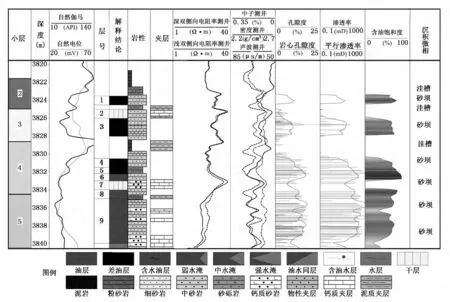

2)隔夹层 对于水平井开发的油藏,隔夹层发育对剩余油分布起着很大的作用,结合以水平井开采的塔中16油田实际情况,大部分井水平段位于4小层顶部,4~5小层之间隔层局部发育,这就导致隔夹层遮挡处形成块状剩余油富集区。如T1-H18井2008年导眼钻遇4小层差油层1.7 m、油层1.8 m,5小层油层5.0 m,T1-H18井附近物性、钙质隔夹层较为发育(见图2),该井生产特征表现为低产液低含水(见图3),累积产油0.83×104t,剩余油较为富集(见图1),为下步重点挖潜对象。

3)韵律特征 韵律特性是影响垂向剩余油分布的另一个关键因素,一般分为正韵律、反韵律、均质韵律、复合韵律等[5]。塔中16油田含砾砂岩段4~5小层以正韵律为主,表现为底部粒度粗,渗透率高,上部粒度细,渗透率低。同时受边水重力作用,必然会导致底部水洗程度高,顶部形成剩余油富集区。如T14井,根据动PNN测井资料(见表3),4小层的3个单砂体受韵律影响明显,底部基本水淹,顶部为剩余油富集区。

图2 T1-H18井储层综合评价图

2.2.2 剩余油平面分布规律控制因素

1)微构造 微构造是指在油藏构造基础上,局部区域油层小幅度起伏变化,其幅度和范围都很小。塔中16油田属于低幅构造,纵向起伏30~40 m,局部存在小的高点、鼻状构造,形成剩余油富集区。如T16井,处于微构造高点,剩余油富集,2006年投产后,有3 mon无水采油期,初期日产油160t,累积产油13×104t,开发效果理想。目前T1-12井附近微构造处存在点状形态分布余油。

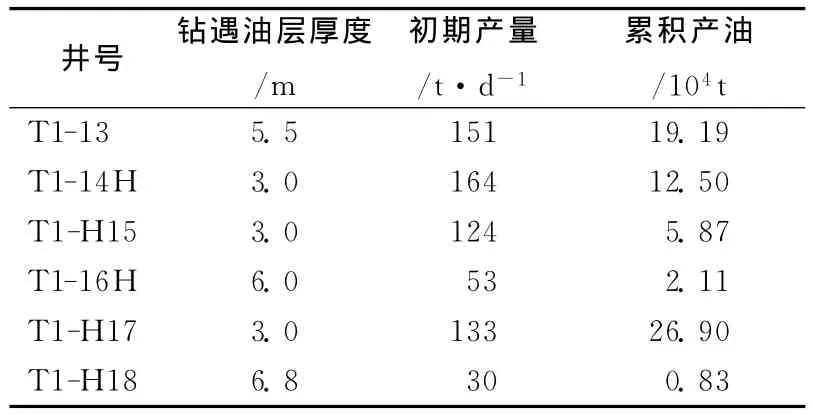

2)井网完善程度 井网完善程度是剩余油分布的另一个重要因素。塔中16油田开发初期以 “稀井高产”原则,部署13口井,井网密度小,单井控制储量大,这就导致在井网未完善区域剩余油分布较为集中。2006年根据实际井网控制程度,新部署6口开发井,5口井钻遇和生产情况良好(见表4)。东部T1-16 H井区目前单井控制面积大,井网不完善,存在块状形式剩余油。

图3 T1-H18井采油曲线图

3)井间压力平衡区 根据渗流力学理论,2口生产井之间存在压力平衡区,必然导致一部分死油无法流动,形成井间剩余油,该类剩余油分布零散,基本以点状形式存在。如T18井,距T13井水平段末端285 m,T18井2005年补孔生产4~5小层,初期日产70t,累积产量5.21×104t。目前在T1-7井和T1-9井、T14井和T18井之间为井间剩余油富集区。

表3 T14井4小层PNN测试结果

4)断层遮挡 封闭断层附近,由于边水不能驱替而形成剩余油富集区。如塔中16油田构造西北部断层分割区,形成一个单独的剩余油富集区断块,该区块剩余油储量为18.09×104t,为下一步潜挖重点。

5)水平段不均匀见水 由于储层平面、垂向非均质性等原因,实际水平井段会不均匀见水。结合渗流力学理论,从相渗曲线出发,油井见水后,水相渗流能力越来越强,油相渗流能力越来越弱[6]。相同生产压差下,见水段产液量远远高于未见水段,进而抑制非见水段产油量,在未见水段形成剩余油富集区。如根据T1-10井产液剖面可以看出,4032.7~4081.2 m井段出纯油,为未水淹射孔段;根据T1-16 H井饱和度测井解释结论可以看出,水平段后段4178.0~4300.0 m含油饱和度高,为油层和低水淹层,是下一步措施的挖潜潜力区。

表4 新部署井生产情况统计表

3 结论

1)采用流动单元模式进行地质建模,数模单井初始拟合率高达80%,结合生产动态认识,总结出塔中16油田剩余油分布特征。

2)垂向从储层物性、隔夹层发育情况、储层韵律3个方面分析塔中16油田剩余油分布规律,认为储层顶部、局部隔夹层遮挡处为剩余油富集区。

3)平面从微构造、井网完善程度、井间压力平衡区、断层遮挡和水平段不均匀见水5个方面分析塔中16油田剩余油分布规律,认为受断层遮挡和井网完善程度影响,剩余油以块状形式集中分布在含砾砂岩段4小层西部和东南部;受微构造、水平段不均匀见水和井间压力平衡区影响,剩余油以点状形式分散存在。

4)通过垂向和平面剩余油分布控制因素分析,确定了塔中16油田剩余油分布位置,对下一步塔中16油田剩余油潜挖提供了指导作用。

[1]周代余,江同文,冯积累 .底水油藏水平井水淹动态和水淹模式研究 [J].石油学报,2004,25(6):73-77.

[2]任今明,吴迪,王双才 .塔中16油田中低渗边水油藏的高效开发实践 [J].西南石油学院学报(自然科学版),2005,27(4):27-30.

[3]薛永超,程林松 .滨岸相底水砂岩油藏开发后期剩余油分布及主控因素分析 [J].油气地质与采收率,2010,17(6):78-81.

[4]刘吉余,马志欣,吕靖 .高含水期剩余油分布研究现状 [J].石油地质与工程,2007,21(3):61-63.

[5]王延章,林承焰,温长云 .夹层分布模式及其对剩余油的控制作用 [J].西南石油学院学报(自然科学版),2006,28(5):6-10.

[6]张建国,雷光伦 .油气层渗流力学 [M].东营:石油大学出版社,1998.