离婚诉讼外调解制度研究——基于浙鄂川三省的实地调研

2014-11-28黄筱蓉

■陈 晋 黄筱蓉

近年来,我国进入了社会转型时期,离婚纠纷愈加复杂,以“大调解”为标志的多元化纠纷解决方式成为维护社会长治久安的重要手段。理论上,诉讼外调解应该在协调婚姻家庭关系上大显身手,但实践并非如此。“法律的生命不在于逻辑,而在于经验”[1](P5),为此,2013年笔者参与的课题组分别选取了我国东部、中部和西部具有代表性的浙江、湖北、四川三省,对离婚诉讼外调解制度的运行状况进行了实地调查,探索其运行现状,分析其存在的问题,并提出了法律层面的解决方案。

一、我国离婚诉讼外调解制度的发展现状

(一)离婚诉讼外调解的运行状况堪忧

进入20世纪90年代以来,中国社会进入转型时期,传统熟人社会中发挥重要作用的离婚诉讼外调解制度渐渐被人们所漠视。一方面寻求诉讼外调解的家庭越来越少,另一方面人民调解委员会亦不愿意主动介入他人的家庭生活,其结果导致离婚诉讼外调解逐渐衰落。

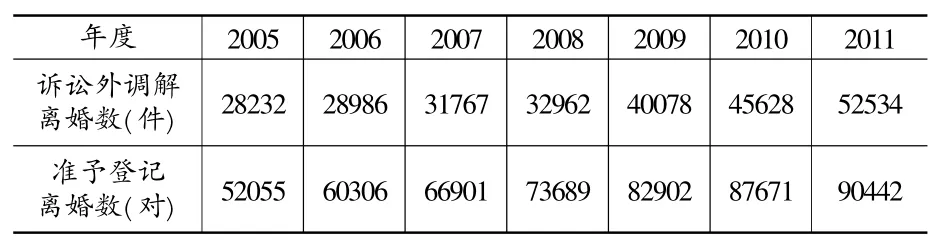

以浙江省为例,2006 年婚姻机关登记离婚数为60 306 对,其中仅有28 969 对进行了调解,2009 年的登记离婚数为82 902 对,仅有40 078 对进行了调解,2011 年的登记离婚数为90 442 对,仅有52 434 对进行了调解(见表1)。上述数据可以看出,浙江省离婚数量与日俱增,离婚诉讼外调解数远低于登记离婚数,大量的离婚案件没有经过调解直接登记离婚,经过调解而登记离婚的数量甚至不到50%。

表1 浙江省离婚诉讼外调解数量和离婚登记对照表

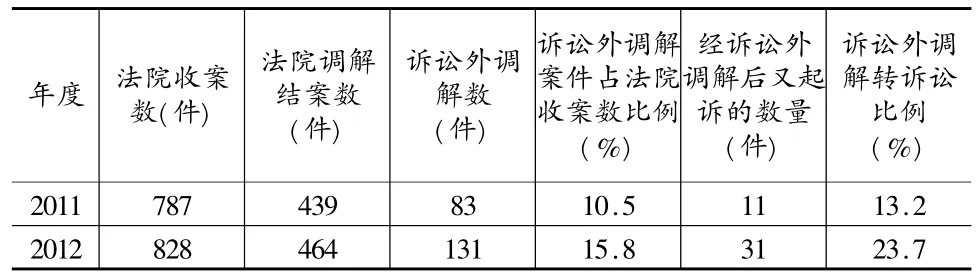

从四川省C 县的调研数据来看,诉讼外调解数远远低于法院的诉讼调解数,如2011年诉讼调解数为439件,诉讼外调解数仅为83件;2012年诉讼调解数为464件,诉讼外调解数仅为131件。同时,诉讼外调解制度在调解的效果上也不是很显著,因为2011年有13.2%的诉讼外调解案件,当事人没有接受调解结果,而是继续选择向法院诉讼的方式,2012年诉讼外调解转诉讼的案件甚至上升为23.7%(见表2)。诉讼外调解制度没有发挥出法律所期望的作用,法律制度应然和实然的差距,使其无法承担起“防止轻率离婚,维护社会稳定”之重任。

表2 四川省C 县法院和人民调解委员会调解离婚案件对照表

(二)离婚诉讼外调解弱化的原因

经过对调研数据和材料的条分缕析,笔者认为离婚诉讼外调解之所以衰弱,除受社会转型时期思想文化冲击外,在于法律制度存在漏洞。因为现行诉讼外调解的法律规范是根据计划经济的社会形态设计的,在进入市场经济后没有及时完善,存在以下问题。

1.选任调解员重“德”不重“才”。《人民调解委员会组织条例》、《人民调解工作若干规定》和《人民调解法》都将调解员的品德要求放在首位:公道正派,联系群众,热心人民调解工作。但对专业素质的要求却很低,仅要求“具有一定文化水平、政策水平和法律知识”,只有《人民调解工作若干规定》对乡镇、街道人民调解委员会委员的文化程度要求较具体:“应当具备高中以上文化程度,”但没有规定村、居委会调解员的文化程度。其结果导致调解员的文化水平普遍偏低,对法律、心理学、社会学等专业知识了解甚少。四川省C 县调研情况显示,C县人民调解员具有高中、中专以上学历的仅为31.5%,具有法律和社会学专业文凭的(含自考、成人办学)仅为4.7%,无一人具有医学和心理学文凭。调解员专业素质不高,难以就财产如何分割等问题做出令人信服的回答,也难以胜任对夫妻进行心理治疗的工作,这成为阻碍人民调解发展的重大瓶颈。

2.调解程序规定较简单。现行的《人民调解法》关于调解程序仅有11 条原则性规定,与《民事诉讼法》284 条规定相比,程序非常简陋。诚然,诉讼外调解的特点之一乃程序灵活,只要有利于纠纷解决,无论采取何种程序和方法皆可。但程序的简单和随意,会影响人们对其权威性,公正性的信赖。特别是在当前我国调解员的专业文化素质较低的情况下,应当对调解程序作出更加具体的规定。

3.诉调对接机制不完善。现行的法律、法规和司法解释主要从三个方面对诉讼外调解和诉讼的衔接问题进行了规定:一是明确调解协议具有合同性质,赋予其法律效力,并详细规定了调解协议的司法确认和执行问题;二是法院对诉讼外调解进行指导和监督;三是法院可以委托人民调解委员会进行调解。上述制度仅就调解成功的调解协议的确认和执行做出了规定,但是对未调解成功的诉讼外调解与诉讼以及诉讼调解如何衔接没有做出制度安排。此外,法院的委托调解制度规定过于原则,难以实际操作,无法适应当前复杂的纠纷解决形势。由于缺乏上述制度安排,法院往往会就相同的事项进行调解,势必给当事人造成某种困扰,认为“诉讼外调解没什么用”,人们益发倾向于通过诉讼手段解决问题,导致本可以通过诉讼外调解解决的案件也选择了诉讼。

二、三重法律视角的审视:离婚诉讼外调解之不可替代性

以人民调解为载体的离婚诉讼外调解制度在进入经济转型时期遭遇重重困境,不少学者认为:离婚诉讼外调解制度是计划经济的产物,是党的意识形态在实践中的表现,与市场经济社会格格不入,应予以废除。[2](P312)笔者认为这种观点过于主观臆断,从私法自治角度看,市场经济社会是一个高度自治的市民社会,而诉讼外调解制度“作为一种群众自治性解决纠纷的制度,属于社会自治的范畴”[3]。因此诉讼外调解的精髓与市场经济社会是一脉相承的。

(一)法院视角:诉讼调解存在一定不足

1.司法资源不堪重负,影响离婚案件的调解质量。我国的审判资源严重不足,基层法院存在案多人少的问题。以湖北省A 市市辖区基层法院某派出法庭为例,民事案件数每年均以35 件以上的速度递增,但法官数量十几年没有增加,在此情形下必然导致审判资源不足,具体到个案所投入的精力自然会受到客观条件的限制。从浙江省法院调研情况看,由于法官人数严重不足,不少刚进入法院工作的大学毕业生,虽然缺乏人生阅历和婚姻经验,也不得不参与到离婚案件的调解中,严重影响了离婚案件的调解质量。相比之下,人民调解委员会的辖区较小,案件较少,工作可以开展得更为细致。

2.调解和诉讼先天的矛盾,影响法院的威信。从调解的角度而言,牺牲部分权利换取和睦关系的恢复是值得的,但是法院调解毕竟是诉讼中的调解,恢复和睦关系不是民事审判的首要任务,弱化权利保护也不符合国家设立民事诉讼制度的宗旨。[4]同时,调解必然导致事实相同或相类似的案件,得到完全不同的调解结果,民众常常误认为法院“同案不同判”,影响法院的威信。

3.调解员和审判员身份的竞合,影响和解的实现。我国实行调审结合的诉讼模式,调解贯穿于诉讼始终。法官兼具调解员和审判员双重身份,身份的混同导致法官难以准确把握自身的定位,最终将影响和解的实现和案件的公正判决。虽然法律已规定在调解中法官了解的信息以及当事人的妥协和让步,不得作为审判依据,但是却难以阻止法官产生先入为主的观念,在审判中自觉或不自觉利用上述信息,影响案件的公正判决。笔者在调研中发现确实存在法官在判决书中引述或参考了当事人在调解程序中所做陈述之情形。基于上述顾虑,当事人不愿在调解中充分披露相关信息,或者做出妥协时顾虑重重,导致法官在调解中难以找到纠纷的症结,从而很难促成双方达成协议。[5]

4.部分法官追求调解结案率,妨害公平。在调研中,笔者发现计划色彩浓厚的调解结案率在法院内部盛行,甚至作为法院和法官的业绩考察指标,一些法官为了完成调解指标,强制当事人进行调解。少数法官在离婚调解时无原则地“和稀泥”,只求双方当事人能达成调解协议,协议内容是否公平合法在所不论。同时,调解结案生效快,可以避免二审改判和发回重审,而且与诉讼程序相比,调解程序较不规范,势必为个别法官办理人情案创造了条件。

(二)当事人视角:诉讼外调解更容易被接受

1.法院不是建立和谐关系最理想的地点。对于长期受到“息讼”思想影响的中国人而言,难以接受进法院打官司,他们害怕出庭,甚至把进法院看作是不光彩的事。“被诉一方常常具有强烈的屈辱感和愤怒感,并由此引发双方人格上的紧张和对立。”[5]离婚纠纷比一般财产纠纷充斥着更多情感与情绪因素,再加上人格上的紧张,势必产生一种抵触情绪,对他们而言,法院不是一个建立和谐关系的合适地点。另一方面,由于近年来法官违纪违法的情况常见诸报端,引起了人们对法院的部分不信任,当事人对于法官在调解中为达成一致意见而要求己方让步的言辞容易有所猜忌,导致在法庭上更加难以成功调解。而在诉讼外调解中,离婚当事人在一个平和的环境下进行磋商,心理压力较小,更容易调解成功。

2.诉讼中当事人意思自由受到限制。离婚涉及情感问题,以及当事人的切身利益,因此离婚调解应当充分尊重当事人的自我意愿,但是这种意愿在法院往往难以得到保障。因为在诉讼调解中,法官常常不自觉地给当事人施加心理上的压力,以合意为基础的调解演变为法官主持引导下的强制性调解。“强制性合意之所以成为可能,是因为调解者对当事人常常持有事实上的影响力。”[6](P13)法官具有的审判者身份,让当事人不得不担心:如果拒绝法官的调解意见,会不会导致在将来裁判时,法官做出报复性判决。因此当事人往往违背自己的意愿,接受诉讼调解的结果,诉讼调解的自愿性难以得到切实的保障。美国调查也发现,在诉讼外调解时比在法庭上更能有效表达自己的意愿,调查表明:“经历过离婚调解并处于协议保护中的女性称调解可使她们说出自己的心声。”[7]

(三)人民调解委员会视角:诉讼外调解更加灵活

1.诉讼外调解注重情感交流。《民事诉讼法》第93条和《最高人民法院关于贯彻执行民事政策法律若干问题的意见》都规定,法官审理离婚案件应当在“查明事实,分清是非”的基础上进行调解。对案件的基本事实进行全面了解,必然对调解的效率有所影响。同时,查明事实意味着再次揭开当事人的伤疤,造成当事人的痛苦,容易激化矛盾,难以达成和解。而人民调解属于社区治疗型的调解,主张用温情来解决纠纷,强调与当事人之间情感的交流和沟通。它的目的是化解纠纷,注重当事人对结果的认同,因此不需要查明事实和分清是非,而是采取简便、灵活的策略,针对不同的离婚案件采取不同的调解方式。

2.诉讼外调解不受程序和规则的束缚。现代司法的正义标准与民众追求的正义标准和价值观相距甚远,因为法院讲究“法律上的事实”,追求的是依法调解,而民众更加注重的是“真实的事实”。当事人希望援引的规范除了法律,还有乡土社会的生活经验,甚至是当事人之间形成的个别规范;希望调解“可以不受法律和相关证据规则等限制来调整、处理涉及当事人整体的真实需求和利益”[8](P4)。但是法官受到职责的束缚和职业习惯的限制,在调解时难以跳出法律和程序形成的窠臼。而诉讼外调解往往放弃法律逻辑,遵循熟人社会中的实践逻辑,最终调解的结果反而更接近民众心中的正义。

三、完善离婚诉讼外调解制度的立法建议

(一)革新调解员选任制度

人民调解员应当德才兼备,除了品德要求外,法律还应当对其年龄和专业文化素质做出具体规定。现行法律没有规定人民调解员的资格年龄,但从事离婚调解的调解员要熟练驾驭离婚纠纷,应当具有一定的人生阅历。如日本法律规定:调解员应由40 岁以上,70 岁以下的人士担任。[9]我国可以借鉴此规定,将调解员年龄限定为40 岁以上。因为40 岁以上的调解员往往拥有较丰富的社会经验,便于做好调解工作。

在做调解工作时,调解员不仅要“以情动人”,更要“以理服人”。实践发现离婚案件的调解员充当了多重角色:调解者、教育者、治疗者和促进者。[10](P80)这就对调解员的专业文化素养提出了较高的要求,要求调解员应当了解法学、心理学、社会学、教育学等多种知识,如香港调解顾问中心的调解员一般都具有法学、心理学、社会学等学位。[11](P89)但是我国大陆地区的人民调解员并非正式职业,没有报酬,仅由村委会或居委会给予少量补贴,难以吸引大量专业人才进入调解员队伍。在现有条件下应当加大对调解员的培训力度,定期对调解员进行培训,培训内容应当包括婚姻法、心理学、调解员职业道德、调解理论等课程,并对调解员实行考核,持证上岗。

(二)完善离婚诉讼外调解程序

1.法律应当明确规定调解期限。虽然2002 年我国颁布的《人民调解工作若干规定》规定了调解期限,但其仅为司法部的行政规章,效力等级较低。2010 年颁布的《人民调解法》没有规定调解期限,属于法律漏洞,容易导致离婚案件久调不决,当事人只能选择向法院起诉以解决纠纷。域外法律大多规定了离婚调解期限:如俄罗斯联邦家庭法典将调解期限限定为3 个月,[12](P383)我国台湾地区要求调解期限不得超过15 日。[13](P79)调解工作的优点在于效率,调解期限不得过长。笔者建议借鉴台湾地区的经验,在法律中规定调解期限为“自申请调解之日起15 日”。

2.建构适合诉讼外调解的事实证明规则。我国现行的诉讼外调解制度没有规定证据规则,因为其秉承了一种理念:调解的特色在于程序灵活,在于调解员能“自由心证”。如果引入证据规则,可能会扼杀整个制度。其实诉讼法理比调解法理更有助于实现对当事人的保障,只有交错适用两种法理,才能更好地解决纠纷。[14](P12-13)当某种事实证明规则被引入后,调解制度会更加正式,从程序而言更加公正,更容易获得当事人的信任。当然,不是要照搬诉讼中的证据规则,而是建构一种灵活的事实证明规则,加大“自由心证”在其中的作用,这需要更多的实践去探索并逐步完善。

3.子女监护应作为调解协商的绝对必要事项。在调解过程中应当始终贯彻子女利益至上原则,这是婚姻法的基本原则。夫妻离婚不得以伤害子女利益为代价,因为子女利益并非从属于父母之权利客体。这就要求在夫妻感情尚未完全破裂时,调解员应当以劝和为主要目标,因为维持健全的家庭最有利于未成年子女成长。在感情确已破裂时,应当首先协商子女的监护、探视和抚养费支付问题,同时调解员应当确保调解协议不违背子女利益。如果调解协议违背上述原则,调解委员会和法院将不承认该协议的效力。如新西兰法律认为律师在离婚调解讨论会中应当尽量消极,但是代理儿童的律师却应当积极作为,以保障调解协议有利于儿童利益。[9]

(三)健全诉调对接机制

在当前“诉讼爆炸”的情势下,应当做好诉调衔接工作,实现司法资源的有效利用。对于离婚案件而言,主要涉及三个问题的争议:感情是否破裂、财产分割和子女抚养,当事人必须就此三个问题都实现和解,才能达成调解协议。据调研结果显示,许多诉讼外调解转诉讼的离婚案件,当事人往往已经就其中某个问题商议妥当,但是因为其他问题无法达成一致意见,而导致调解失败。由于人民调解委员会和法院的工作衔接不畅,导致当事人进入诉讼阶段后,法院往往会就同样的问题进行调解。笔者建议应当加强法院和人民调解委员会之间的联系,建立两者之间的信息共享机制。对于离婚双方在诉讼外调解达成一致的事项,法院可以不再调解。法院亦可以主动要求人民调解委员会提供相关案件的调解资料,这些资料在法院调解和审判时可以作为重要的参考依据,这样可以在一定程度上节约司法资源。

离婚案件不断增多而审判力量又相对不足的情况下,把部分案件委托给人民调解委员会进行调解,可以减轻法院的工作压力。司法解释虽然规定法院可以委托人民调解组织进行调解,但是笔者所调研地区的法院尚没有开展委托调解工作。江苏、上海的一些法院虽然开展了委托调解工作试点,但并不是将案件委托给人民调解委员会等独立机构,而是由法院附设调解部门进行调解。[15]究其原因是委托调解的规定过于简单,基层法院不知道该如何操作。最高人民法院应当就委托调解的程序出台具体的规定,包括委托调解程序的启动,调解组织的选择,调解员的回避,调解期限,调解协议的确认与执行、调解不成功后与诉讼的衔接等事项。

注释:

①现实中,离婚诉讼外调解都是由人民调解委员会承担,因此文中人民调解与诉讼外调解视为同义语。

②参见《人民调解法》第5、32、33条,《民事诉讼法》第194、195条,《人民调解委员会组织条例》第2条,《最高人民法院关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》(法释[2011]5号),《最高人民法院关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》(法发[2009]45号)的相关规定。

[1]Holmes,O.W.Jr.The Common Law.ed.Boston:Little Brown,1963.

[2]强世功.调解、法制与现代性:中国调解制度研究[M].北京:中国法制出版社,2001.

[3]韩波.人民调解:后诉讼时代的回归[J].法学,2002,(12).

[4]李浩.民事审判中的调审分离[J].法学研究,1996,(3).

[5]李浩.调解的比较优势与法院调解制度的改革[J].南京师范大学学报(社会科学版),2002,(4).

[6](日)棚濑孝雄.纠纷的解决与审判制度[M].王亚新,译.北京:中国政法大学出版社,2004.

[7]吴军华.离婚调解:赋予女性当事人自决权[N].中国妇女报,2010-05-11(A04).

[8](英)迈克尔·努尼.法律调解之道[M].杨利华,于丽英,译.北京:法律出版社,2006.

[9]张学军.离婚诉讼中的调解研究[J].法学研究,1997,(3).

[10]岳云.家庭调解:适用于华人家庭的理论与实践[M].苌英丽,等译.北京:中国社会科学出版社,2005.

[11]赵宗华,李文华,林满馨.中国内地、香港婚姻法实务[M].北京:人民法院出版社,2005.

[12]张贤钰.外国婚姻家庭法资料选编[M].上海:复旦大学出版社,1991.

[13]李刚.人民调解概论[M].北京:中国检察出版社,2004.

[14]张晓茹.家事裁判制度研究[D].北京:中国政法大学,2004.

[15]李浩.委托调解若干问题研究——对四个基层人民法院委托调解的初步考察[J].法商研究,2008,(1).