济阳坳陷古近系二级层序界面厘定及其石油地质意义

2014-11-28宋国奇王永诗程付启刘雅利李茗茗

宋国奇,王永诗,程付启,刘雅利,刘 鹏,李茗茗

(1.中国石化胜利油田分公司,山东东营257001;2.中国石化胜利油田分公司地质科学研究院,山东东营257015;3.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580)

根据层序地层学理论,不同级别层序的成因及其界面识别特征存在差异[1-3],对油气成藏的影响也不尽相同[4-7]。因此,层序级别的准确划分对成藏要素分析以及油气分布预测具有重要的指导意义。济阳坳陷是中国重要的含油气区,对于其主要油气产层古近系,许多研究者开展过层序地层学方面的研究,并提出了不同的层序划分方案[5,8-19]。但是由于不同研究者依据的地质资料及个人认识的不同,所提出的二级层序划分方案存在一定的差别。针对目前二级层序划分不统一的问题,笔者在前人研究的基础上,通过对沙四段与孔店组、沙四段上亚段与下亚段、沙三段与沙四段3个层序界面特征进行分析,结合构造活动特征和古气候变化特征,重新厘定了层序划分方案。

1 目前的层序划分方案及存在问题

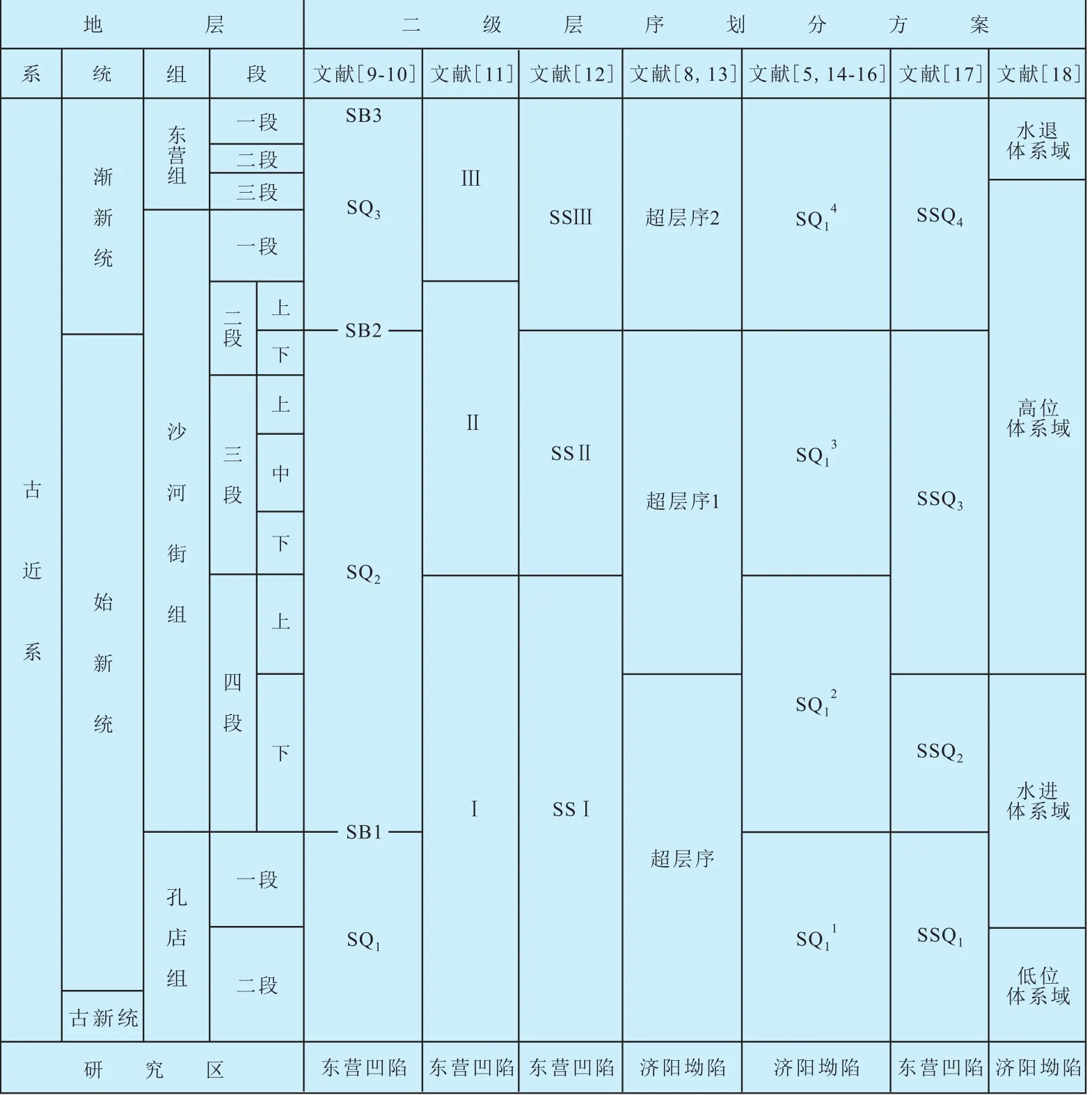

古近纪是济阳坳陷断陷发育期,受多期构造幕控制,发育了孔店组(Ek)、沙河街组(Es)和东营组(Ed)。前人根据构造、沉积及古生物资料,将其划分为1个一级及多个二级层序。二级层序划分方案的差别主要表现在:①层序个数不统一。从图1可以看出,存在“三分”和“四分”2种划分方案,前者将古近系划分为3个二级层序,如文献[8,13]的方案;后者将其划分为4个二级层序,如文献[5,14-16]的方案。这2种方案的主要差别在于是否将沙四段和孔店组划归为1个二级层序。②界面位置不同。主要是沙四段对应二级层序的顶界面位置,有研究者将其划在沙三段与沙四段之间,也有人将其定在沙四段上亚段与下亚段之间。这种差异在“三分”和“四分”方案中均存在,如“三分”方案中,文献[11-12]将其定在沙三段与沙四段之间,文献[8,13]将其定在沙四段上亚段与下亚段之间;“四分”方案中,文献[5,14-16]将其定在沙三段与沙四段之间,文献[17-18]将其定在沙四段上亚段与下亚段之间。

图1 济阳坳陷古近系二级层序划分方案对比

2 二级层序界面的厘定

前人二级层序划分方案存在差异的根本原因,是对沙四段与孔店组、沙四段上亚段与下亚段、沙三段与沙四段3个层序界面哪一个为二级层序界面的认识不统一。根据Vail等的标准[1],二级层序对应于大的构造旋回或构造幕,其界面应为区域性不整合或沉积间断,界面上下构造活动、沉积充填样式应存在明显差别。为了确定真正的二级层序界面,对上述3个界面的特征、构造转型规模及古环境特征进行了对比分析。

2.1 界面识别特征与规模

由层序界面的成因可知,界面级别越高则不整合规模越大、分布越广,界面上下岩性组合、测井曲线、地震反射等识别特征越明显。对比3个界面发现,沙四段上亚段与下亚段界面识别特征最明显,不整合分布最广。在岩性上,沙四段下亚段以红色泥岩为主,夹灰色砂岩,与孔一段“双红”碎屑岩难以区分(孔一段—沙四段下亚段常合称为“红层”),而与沙四段上亚段暗色泥岩、含膏泥岩区别明显;沙四段上亚段向上过渡到沙三段下亚段暗色泥岩、油泥岩,岩性上不易区分。

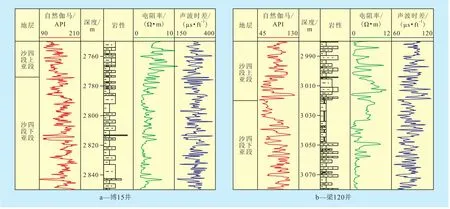

测井曲线上,沙四段上亚段与下亚段自然伽马、电阻率、补偿声波时差等曲线特征差异明显。如沙四段下亚段顶部自然伽马曲线为钟形旋回,而沙四段上亚段底部为齿化漏斗形;沙四段上亚段补偿声波时差曲线多呈高中幅尖刺状,而界线之下呈低幅尖峰状或微齿状,界面上下幅度差异明显;沙四段上亚段与下亚段的电阻率曲线幅度差异也很明显(图2)。相对而言,沙四段与孔店组、沙三段与沙四段界面的上述测井曲线变化特征均不明显。

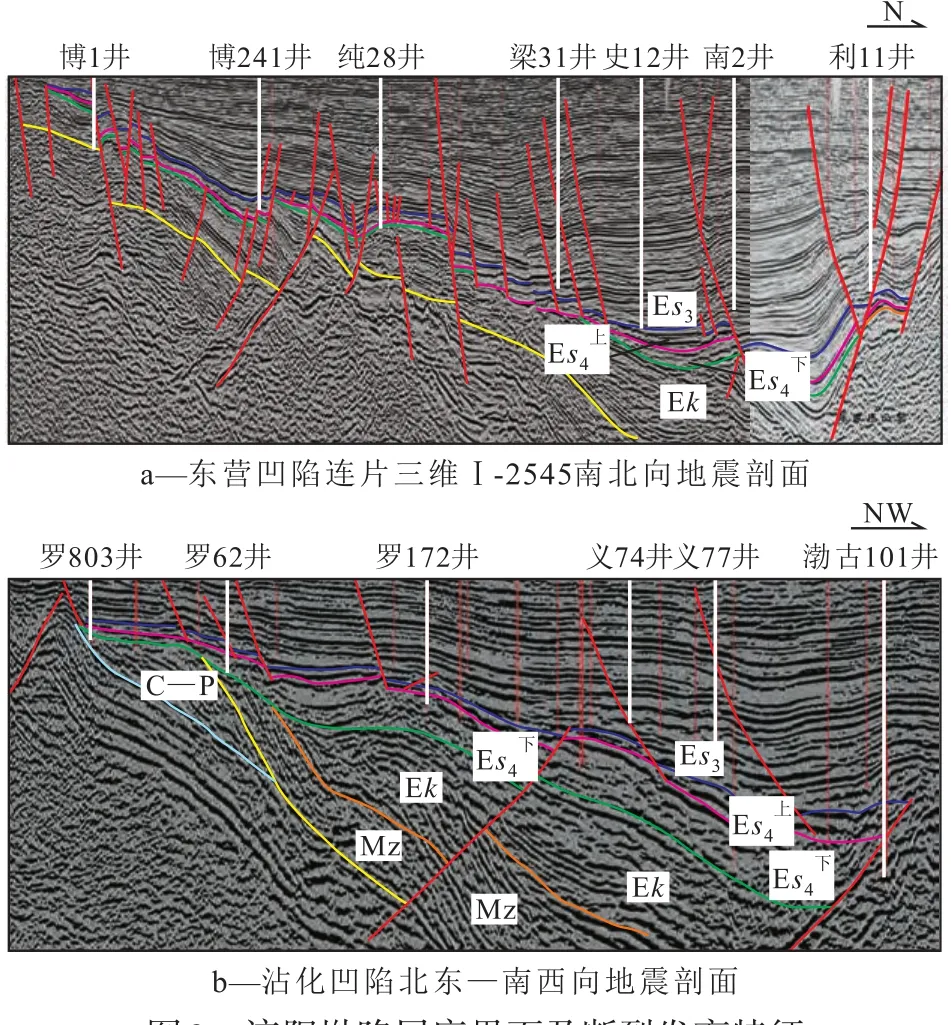

地震上,沙四段下亚段削截现象最明显,角度不整合接触关系清楚且分布最广。如在东营凹陷连片三维Ⅰ-2545南北向地震剖面上,沙四段上亚段与下亚段角度不整合接触关系从盆地南部边缘一直延续到凹陷内部南2井区。比较而言,沙四段与孔店组不整合接触关系不明显;沙三段与沙四段不整合接触关系在纯化构造带较明显,到史12井区已变为假整合接触(图3a)。与东营凹陷相似,沾化凹陷沙四段上亚段与下亚段不整合分布范围也明显大于沙四段与孔店组、沙三段与沙四段不整合分布范围,且削截特征与不整合接触关系更明显(图3b)。

图2 济阳坳陷东营凹陷南坡沙四段上亚段与下亚段界面岩电特征

图3 济阳坳陷层序界面及断裂发育特征

2.2 构造活动特征

高级别的层序界面对应大的构造变动,沙四段上亚段与下亚段沉积时期断裂活动、盆地伸展、地层展布特征及其所反映的应力背景,均证明该时期发生了较大的构造转型,沙四段上亚段与下亚段之间应为更高级别的不整合面。

2.2.1 断裂活动特征

根据断层的活动性统计,研究区边界断层在沙四段上亚段与下亚段沉积时期的活动特征存在明显差异。以沾化凹陷为例,北西向边界正断层早在中生代末期就已开始发育,到沙四段下亚段沉积末期自西南向东北活动逐渐停止;而北东向边界断层多在沙四段上亚段沉积时期开始形成,并一直持续到沙三段及上部地层沉积时期。不仅如此,盆地内部次级断层在沙四段上亚段与下亚段的几何特征也不尽相同。从沾化凹陷北东—南西向地震剖面(图3b)可以看出,同为东西走向的盆内断层,在沙四段下亚段及深部地层中为南掉断层,并终止于沙四段下亚段顶部;在沙四段上亚段则为北掉,并向上延伸至沙三段及上部地层。东营凹陷内部断层的发育与之相似(图3a)。

断裂活动性的差异反映了沙四段下亚段—上亚段沉积时期,构造应力场从北东向拉张向北西向拉张转化[19],还说明孔店组与沙四段下亚段沉积时期、沙四段上亚段与沙三段沉积时期具有相似的应力背景,孔店组—沙四段下亚段与沙四段上亚段—沙三段分属不同的构造幕[20]。

2.2.2 盆地伸展变化

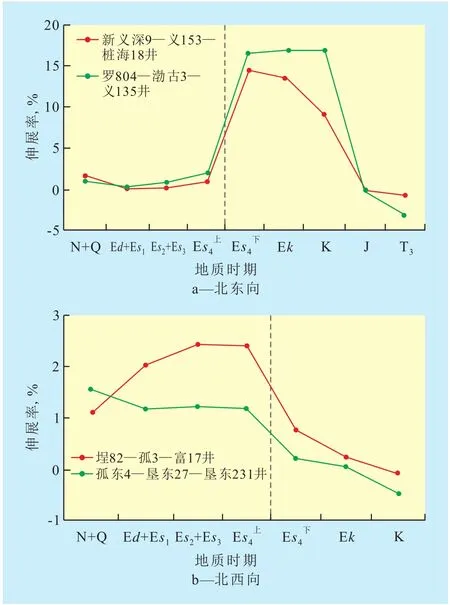

受断裂活动差异性控制,济阳坳陷沙四段上亚段与下亚段沉积时期伸展主方向也发生变化。由沾化凹陷不同方向盆地伸展率变化(图4)可以看出,从中生代末期至沙四段下亚段沉积时期,盆地北东向伸展率逐渐增大,在沙四段下亚段沉积时期超过15%;到沙四段上亚段沉积时期伸展率急剧降低至2%以下(图4a)。北西向盆地伸展率变化趋势与之相反,沙四段下亚段沉积前盆地伸展率较小,到沙四段上亚段沉积时期突然增大(图4b)。由此可见,沙四段下亚段沉积时期盆地沿承了(中生代末—)孔店组沉积时期北东向伸展的演化特征;到沙四段上亚段沉积时期,受构造应力场转化控制,盆地演化进入了一个新的阶段,并延续至东营组沉积末期。

图4 沾化凹陷不同方向盆地伸展率变化

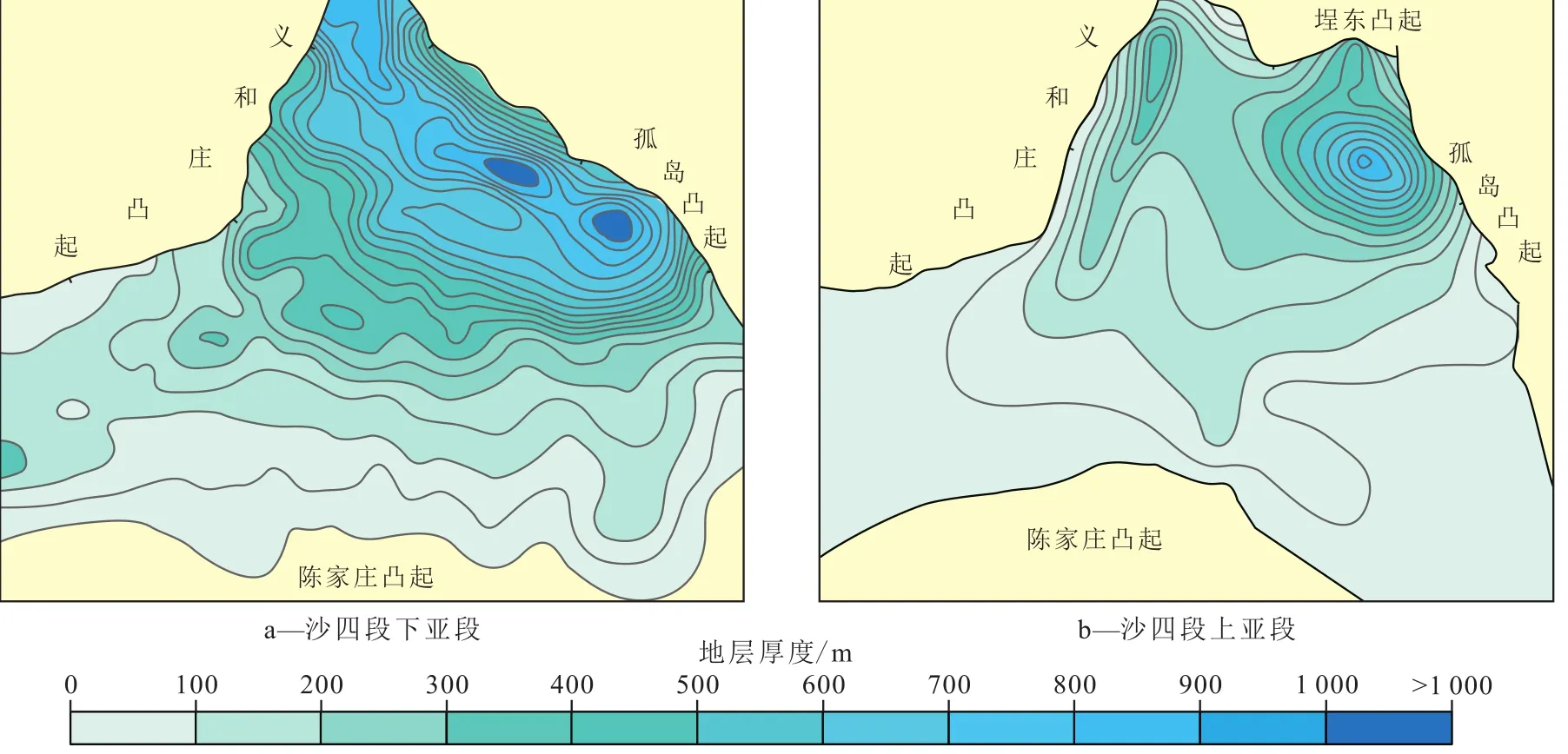

2.2.3 地层展布特征

受断裂及盆地伸展特征的影响,济阳坳陷沙四段上亚段与下亚段地层展布的差异也最为明显。以沾化凹陷渤南洼陷为例,在沙四段下亚段沉积时期,该洼陷地层发育主要受孤西断层控制,厚度中心呈北西向展布,与孤西断层走向平行(图5a);在沙四段上亚段沉积时期,北东向义东断裂控制沉积,洼陷东部地层厚度中心与孤西断层关系已不明显,西部厚度中心呈北东向展布,与义东断层平行(图5b)。东营凹陷地层展布与此相似,沙四段下亚段沉积时期受陈南、石村断层控制,发育2个北东厚、西南薄的北西西向厚度带;沙四段上亚段沉积时期小营、高青等北东向断层控制作用增强,地层走向向北东向偏移。

图5 渤南洼陷沙四段地层展布特征

2.3 古气候变化特征

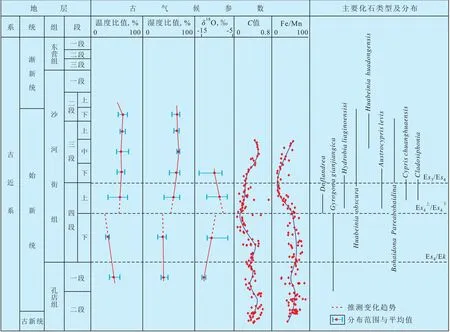

与大的构造变动相对应,层序界面上下的古气候参数、古生物类型也会发生改变,成为层序界面识别的重要标志。因此,可以通过对比沙四段上亚段、下亚段与孔店组、沙三段等古气候参数、古生物变化情况,来确定不整合级别。

2.3.1 古气候参数变化

地质时期气候变化可被同期形成的沉积物、生物等记录下来,沉积物中能够直接反映古气候的标

志包括矿物组合、元素比值、碳氧稳定同位素比值等[21],生物标志主要有孢粉、微体化石组合等[22-23]。笔者主要利用研究区孢粉、元素分析及氧同位素资料,通过温度比值、湿度比值等相关参数计算,来分析古气候变化情况。从古气候参数的分布(图6)来看,沙四段下亚段—上亚段沉积时期温度比值从23.14%升高至56.53%,变化量达33.39%;湿度比值从27.52%升高至57.23%,增加了29.71%。而这2个参数在孔店组—沙四段下亚段和沙四段上亚段—沙三段沉积时期的变化量分别为15.76%,2.14%和2.23%,5.34%,均小于沙四段下亚段—上亚段的变化量,说明沙四段下亚段—上亚段沉积时期古气候变化幅度最大。前人研究也认为济阳坳陷沙四段上亚段与下亚段沉积时期分属不同的气候带[22,24]。

图6 济阳坳陷古近系古气候参数及主要化石分布

除利用孢粉计算温度比值、湿度比值外,笔者还利用大量的元素分析数据,计算了C值(∑(Fe+Zn+Cr+V+Co+Ni)/∑(Ca+Mg+Sr+Ba+Na+K))和Fe/Mn等气候参数,前者反映气候干湿程度,其值越大说明气候越潮湿;后者反映温湿情况,高值代表温湿气候,低值代表干热气候。从C值和Fe/Mn的分布可以看出,这2个参数在沙四段上亚段与下亚段沉积时期均发生了急剧变化,而在孔店组—沙四段下亚段和沙四段上亚段—沙三段沉积时期变化幅度较小(图6)。此外,碳酸盐岩氧同位素也具有相似特征。

2.3.2 化石分布特征

古气候的变化,特别是温度、干湿度的突变,会导致耐受性低的生物灭绝及新物种的出现,因此可以根据古生物类型及分布确定地层之间的关系。从济阳坳陷主要化石的分布情况可以看出,沙四段上亚段与下亚段的化石种类分别与下伏孔店组、上覆沙三段相似,而2个亚段之间很少有相同的古生物类型(图6)。例如,Gyrogona gianjiangica(潜江偏轮藻)在孔店组—沙四段下亚段均有分布,而到沙四段上亚段消失;沙四段上亚段新出现的Huabeinia obscura(隐瘤华北介)和Austrocypris levis(光滑南星介)在沙三段仍有产出[23,25]。生物化石的这种分布特点说明孔店组与沙四段下亚段、沙四段上亚段与沙三段下亚段沉积时期的生态环境相似,而沙四段上亚段与下亚段沉积时期的生态环境发生了较大变化。

据古气候变化特征可知,相对于孔店组—沙四段下亚段和沙四段上亚段—沙三段沉积时期,沙四段下亚段—上亚段沉积时期气候与生态环境变化最大,沙四段上亚段与下亚段之间不整合规模最大、级别最高。这与贺振建等提出将目前沙三段与沙四段二级不整合下移至沙四段内部的观点一致[23]。

3 二级层序重建及其石油地质意义

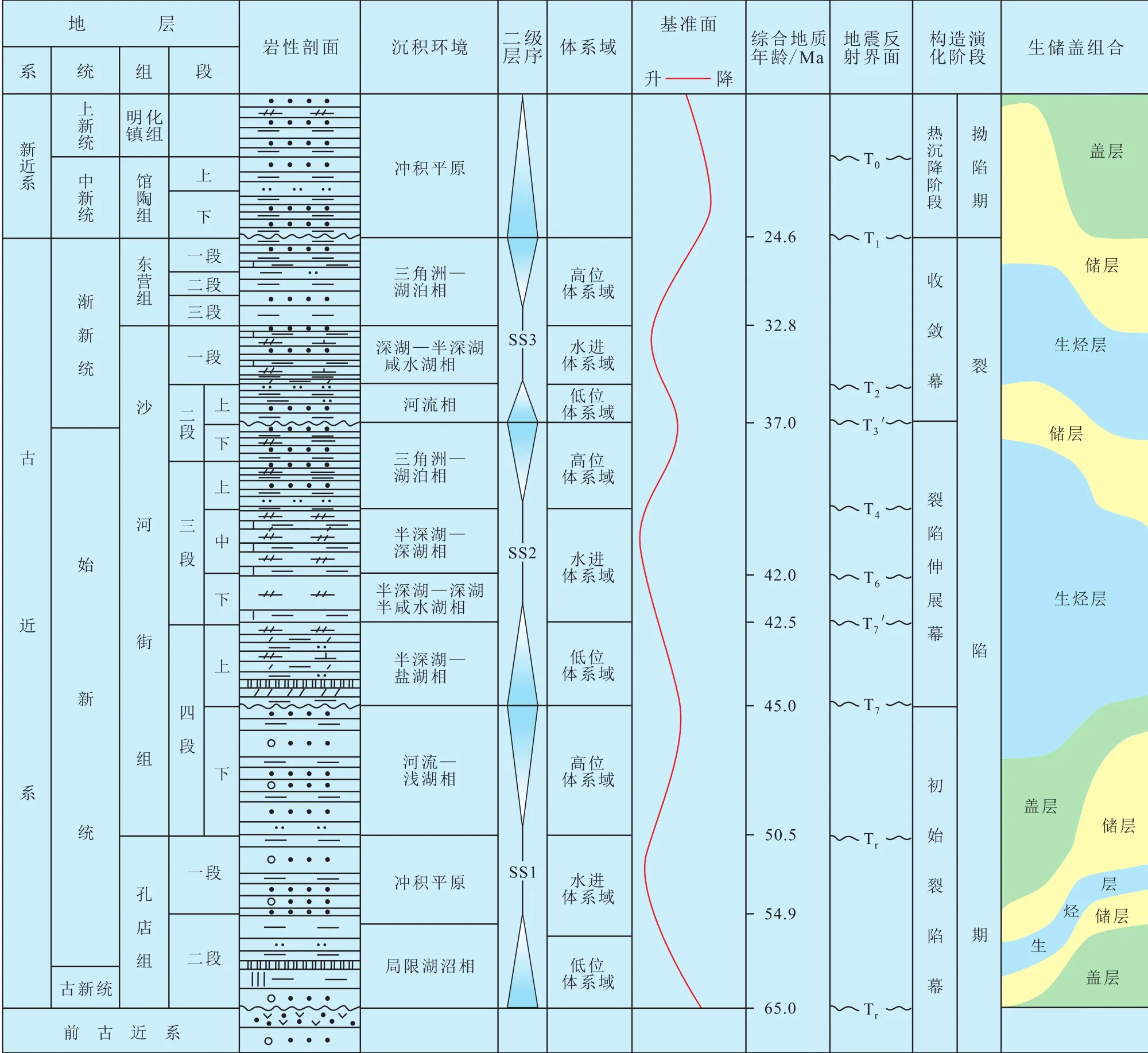

3.1 二级层序重建

从上述分析可知,相对于沙三段与沙四段、沙四段与孔店组,沙四段上亚段与下亚段不整合面级别更高,应为一个二级层序界面,而沙四段与孔店组、沙三段与沙四段界面上下构造应力、古气候变化幅度及界面规模较小,应为三级层序界面。根据这一认识,并结合构造旋回和沉积充填特征,确定了济阳坳陷古近系二级层序划分方案,即分别以沙四段上亚段与下亚段、沙二段上亚段与下亚段为界,将其从下至上划分为SS1,SS2,SS3共3个二级层序,分别对应孔店组—沙四段下亚段、沙四段上亚段—沙二段下亚段、沙二段上亚段—东营组(图7),与宋国奇[8]和杜振川等[13]的划分方案一致。

图7 济阳坳陷古近系地层层序与构造演化

3.2 石油地质意义

从基准面升降旋回控制沉积充填的观点来看,将沙三段与沙四段作为二级层序界面,难以说明沙四段上亚段、沙三段下亚段岩性成因,特别是沙三段下亚段泥页岩、油泥岩的成因问题。笔者的划分方案将沙四段上亚段—沙二段下亚段划归为1个二级层序,为其提供了合理的解释。从岩性上看,沙四段上亚段发育灰色泥岩、油页岩夹碳酸盐岩和砂岩,为一个水体不断加深的过程[26],向上过渡为沙三段下亚段深湖厚层油页岩沉积,并与沙三段上亚段—沙二段下亚段滨浅湖、河流相沉积构成完整的水进—水退旋回。

不同级别层序界面与成藏要素的关系及在油气成藏中的作用不同。济阳坳陷古近系层序界面级别的重新厘定,特别是沙四段上亚段与下亚段二级不整合级别的确定,对分析二级层序控制下的油气成藏要素组合及成藏特征具有重要意义。首先,明确了沙四段上亚段烃源岩的发育环境,为客观评价其供烃能力提供了理论依据;其次,彰显了该界面作为油气运移通道的有效性,可以有效指导圈闭评价。在该认识指导下部署的多口探井均取得成功,扩展了油气勘探领域[27-29]。例如,2010年完钻罗68井,钻遇预计中的沙四段下亚段地层-岩性油藏,之后多口探井取得成功,2011年上报控制储量720×104t。

4 结束语

通过对比济阳坳陷3个层序界面的特征发现,相对于沙四段与孔店组、沙三段与沙四段界面,沙四段上亚段与下亚段不整合接触关系明显,而且分布广,构造转型特征与古气候、古生态环境变化更加明显。由此认为,沙四段上亚段与下亚段不整合级别较沙四段与孔店组、沙三段与沙四段高,为二级层序界面。将古近系从下至上划分为SS1,SS2和SS3共3个二级层序,分别对应孔店组—沙四段下亚段、沙四段上亚段—沙二段下亚段、沙二段上亚段—东营组;该方案合理解释了沙四段上亚段、沙三段下亚段烃源岩成因机理;为沙四段上亚段烃源岩评价及该界面作为油气运移通道的有效性分析提供了依据,对沙四段上亚段与下亚段油气成藏要素组合分析、成藏特征研究及隐蔽油气藏勘探具有重要意义。

[1] Vail P R,Bowman S A,Eisner P N,et al.The stratigraphic signa⁃tures of tectonics,eustasy and sedimentology-an overview[M]//Einsele.Cycles and events in stratigraphy.Berlin:Springer-Verlag Berlin Heidelberg,1991:617-659.

[2] 邓宏文.美国层序地层研究中的新学派——高分辨率层序地层学[J].石油与天然气地质,1995,16(2):89-97.

[3] 纪友亮,张世奇,李红南.陆相断陷湖盆层序地层学[M].北京:石油工业出版社,1996:1-74.

[4] Reymond B A,Stampfli G M.Three-dimensional sequence stratig⁃raphy and subtle stratigraphic traps associated with systems tracts:West Cameron region,offshore Louisiana,Gulf of Mexico[J].Marine and Petroleum Geology,1996,13(1):41-60.

[5] 潘元林,宗国洪,郭玉新,等.济阳断陷湖盆层序地层学及砂砾岩油气藏群[J].石油学报,2003,24(3):16-23.

[6] 郝雪峰.陆相断陷盆地层序地层与成藏单元类比分析——以济阳坳陷为例[J].油气地质与采收率,2007,14(2):16-18.

[7] 王化爱.东营凹陷古近系岩性地层油气藏层序地层学特征[J].石油与天然气地质,2010,31(2):158-164.

[8] 宋国奇.济阳坳陷下第三系湖相沉积的层序地层学分析[J].现代地质,1993,7(1):20-30.

[9] 纪友亮,张世奇,李红南.东营凹陷下第三系陆相层序地层学研究[J].地质论评,1994,40(增刊):97-104.

[10] 李运振,刘震,赵阳,等.东营凹陷不同沉积层序的输导体系结构特征[J].西安石油大学学报:自然科学版,2007,22(6):44-49.

[11] 武法东,陈建渝,刘从印,等.东营凹陷第三纪层序地层格架及沉积体系类型[J].现代地质,1998,12(4):559-566.

[12] 冯有良.东营凹陷下第三系层序地层格架及盆地充填模式[J].地球科学——中国地质大学学报,1999,24(6):635-642.

[13] 杜振川,刘红梅,魏魁生.孤南富林洼陷层序分析与盆地演化[J].河北建筑科技学院学报,2001,18(1):65-68.

[14] 冯有良,潘元林,郑和荣.东营凹陷中始新统上部—上始新统层序地层模式及其石油地质意义[J].沉积学报,2000,18(3):376-383.

[15] 林畅松,郑和荣,任建业,等.渤海湾盆地东营、沾化凹陷早第三纪同沉积断裂作用对沉积充填的控制[J].中国科学:D辑地球科学,2003,33(11):1 025-1 036.

[16] 李丕龙.陆相断陷盆地油气地质与勘探·卷五:陆相断陷盆地层序地层学应用[M].北京:石油工业出版社,2003:1-190.

[17] 张德武,冯有良,邱以钢,等.东营凹陷下第三系层序地层研究与隐蔽油气藏预测[J].沉积学报,2004,22(1):67-72.

[18] 丁海军.济阳坳陷下第三系湖相层序地层学研究[D].北京:中国地质大学(北京),2005:35.

[19] 吴智平,李凌,李伟,等.胶莱盆地莱阳期原型盆地的沉积格局及有利油气勘探区选择[J].大地构造与成矿学,2004,28(3):330-337.

[20] 王秉海,钱凯.胜利油田地质研究与勘探实践[M].东营:石油大学出版社,1992:58.

[21] 刘传联.东营凹陷沙河街组湖相碳酸盐岩碳氧同位素组分及其古湖泊学意义[J].沉积学报,1998,16(3):109-114.

[22] 李守军,王明镇,郑德顺,等.山东济阳坳陷古近纪的气候恢复[J].山东科技大学学报:自然科学版,2003,22(3):6-9.

[23] 贺振建,蒋光秀,贾凤华,等.济阳坳陷古近纪孢粉与层序地层[J].地层学杂志,2007,31(4):407-414.

[24] 王冠民,林国松.济阳坳陷古近纪的古气候区分析[J].矿物岩石地球化学通报,2012,31(5):505-509.

[25] 胜利油田地质志编写组.中国石油地质志·卷六:胜利油田[M].北京:石油工业出版社,1987.

[26] 田景春,曾允孚,张长俊,等.东营凹陷沙河街组层序地层及地层格架研究[J].矿物岩石,1994,14(2):37-46.

[27] 耿生臣.罗家地区泥页岩矿物组分含量解释模型构建方法[J].油气地质与采收率,2013,20(1):24-27.

[28] 卢浩,蒋有录,谷国翠,等.渤南洼陷沙三段油气运移路径分析[J].油气地质与采收率,2012,19(3):49-52.

[29] 仲维苹,操应长,王艳忠,等.渤南洼陷沙四段沉积砂体类型及分布[J].油气地质与采收率,2010,17(1):48-50.