渤南洼陷油气分布有序性探讨

2014-11-28刘雅利王永诗郝雪峰庞雄奇

刘雅利,王永诗,郝雪峰,庞雄奇 ,崔 殿

(1.中国石油大学(北京)盆地与油藏研究中心,北京102249;2.中国石化胜利油田分公司地质科学研究院,山东东营257015)

从20世纪80年代复式油气聚集带理论的提出[1-3],对断陷盆地油气分布的有序性就已经有了基本认识[4-6],隐蔽油气藏理论又对其油气分布的有序性进一步完善[7]。随着认识程度的不断提高,陆相断陷盆地富油洼陷油气分布规律越来越清楚,从油藏类型、含油高度等均为有序分布[8]。进入21世纪,在对中国中西部前陆盆地油气分布规律总结的基础上,中国石油地质学者明确提出了油气分布有序性的概念[9-10],并且对有序分布的油气藏类型及特征进行了初步分析[11-14]。进入“十二五”以来,针对断陷盆地近源致密储集体和泥页岩储集体的勘探和开发都取得了很好的效果,揭示出断陷盆地在洼陷中心近烃源岩、高异常压力区域的油气可能以特殊类型连续分布,这是对油气分布有序性的进一步诠释,但是对这些特殊的油气藏类型与常规油气藏的差异如何界定以及各类油气藏之间的过渡关系和分布规律等问题的相关文献和论述较少。为此,笔者以渤南洼陷的勘探实践[15-16]为例,提出油气藏类型划分方案,分析各种油气藏类型之间的过渡关系,进一步研究断陷盆地富油洼陷油气分布的有序性。

1 油气藏类型

多年以来,众多学者提出了不同的油气藏分类方案,基本都是对常规油气藏进行分类,将非常规油气藏以岩性油气藏和特殊岩类油气藏混杂于岩性油气藏类型中[7]。随着勘探程度的不断提高,非常规油气藏越来越受到重视,对其进行单独分类已势在必行。笔者认为,大的分类主要应以是否发生明显的分异为标准;一般情况下,常规油气藏形成于油气二次运移之后,均具有较好的分异性,即油、气、水之间具有相对清晰的、非构造活动期存在的稳定界限;而非常规油气藏为油气发生初次运移或短距离二次运移后,赋存于紧邻烃源岩致密储集体且流体分异性差的油气富集。

1.1 常规油气藏

常规油气藏一般发育于远离烃源岩区域,但近源或烃源岩内也发育常规油气藏。众多学者研究了不同断陷盆地常规油气藏的发育特点[12-13],其类型较全,构造、岩性和地层3大类油气藏均发育;但是单一成因的油气藏类型较少,多为复合型油气藏。如构造-岩性油气藏、大型浊积岩岩性油气藏、受断层切割形成的断层-岩性油气藏[16]以及缓坡带受储集体规模影响的岩性-地层油气藏[17]。

1.2 非常规油气藏

1.2.1 源岩型油气藏

中国东部断陷湖盆多为古生界和中、新生界叠合盆地,目前已经发现的油气源岩包括2类,一类是断陷盆地新生界目前仍然能够生烃的富含有机质的泥质类沉积体,在现今条件下,这些烃源岩仍在持续生烃,从而在烃源岩内赋存大量的油气,形成特殊的源岩型油气藏;另一类是古生界和中生界煤系烃源岩,这些煤层经过二次生烃,生成大量煤成气[18-19],形成煤层气。从成藏机理上看,源岩型油气藏处于烃类初次运移或未发生运移阶段。中国东部断陷盆地发现的绝大部分泥岩裂缝油气藏[20-21]、页岩气、煤层气均属于源岩型油气藏,其烃类生成、赋存状态及储集空间类型存在差异。

页岩油藏 页岩油藏主要发育于生烃门限和裂解门限之间的烃源岩层内,以产油为主,烃类处于游离状态,是经过初次运移形成的非常规油气藏,目前经济技术条件下可形成工业产能,如罗家地区的罗42井累积产油量已过万吨。沾化地区发现的泥岩裂缝油藏主要发育在沙三段和沙一段。

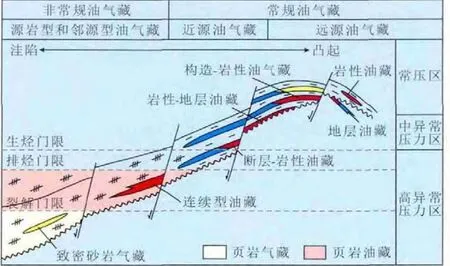

页岩气藏 泥页岩地层中以所有可能方式存在的天然气均可称为页岩气,但通常的页岩气仅指主体上以吸附和游离状态同时赋存于泥页岩地层、具有工业性勘探开发价值的天然气[22-23]。根据美国页岩气勘探经验,具有经济价值的页岩气并不仅限于页岩中以吸附或游离状态存在的天然气,也包括其中砂岩夹层中的天然气[24-28]。目前,在沾化地区测试获得工业气流的页岩气藏为裂解门限以下的源岩裂缝气藏,如渤深8井获得1.5×104m3/d的工业气流,为典型的裂缝型页岩气藏。从成藏机理上看,页岩气未发生运移,原地生储成藏,目前中国断陷湖盆发现的具有工业价值的页岩气藏很少,且主要发现于裂解门限以下的烃源岩层中(图1)。

1.2.2 邻源型油气藏

紧邻烃源岩层的储集体最先获得油气供应,有利于形成油气藏。断陷盆地的强分割性控制了多物源、小型储集体在洼陷带的普遍发育,形成众多邻源型常规油藏,如探明储量过亿吨的渤南油田,这些常规油藏的储层物性一般较好,油气在储集体内具有很好的分异;而在储层物性较差、埋深较大、相对致密的储集体内,则形成没有油水或气水分异的非常规油气藏,目前已经发现的类型有致密砂岩气藏和低渗透储层连续型油藏。从成藏机理上看,邻源型非常规油气藏处于烃类初次运移后或正在发生二次运移的阶段。

图1 富油洼陷油气藏类型及分布模式

致密砂岩气藏 国外致密砂岩气藏已经形成工业产能,该类气藏主要发育于裂解门限以下深层烃源岩内的致密砂岩储集体中,天然气连续型分布,以中、低产能为特点,如渤南洼陷带义120气藏。

低渗透储层连续型油藏 目前在断陷盆地内发现的该类油藏主要发育于裂解门限以上、包围在烃源岩内的深层低孔渗储集体内。未发生明显的油水分异,受储集体的规模、物性和周围温度、压力环境等控制,油藏大面积连续分布,常规测试基本不出水,压裂后含水率一般低于40%,如渤南洼陷北部沙四段上亚段的砂砾岩体油藏[29-30]。

2 油气分布规律

富油洼陷的生、排、聚烃量都较大,油气成藏具有多期次性。不同地质时期油气的运聚方式不同,聚集成藏的构造区带也不同,且断陷盆地圈闭类型的多样性,共同控制形成了富油洼陷油气分布规律的独特性。

2.1 油气分布有序性

不同含油气盆地的烃源岩生烃总量、成藏期及保存条件、油气分布的有序性规律均存在差异。富油盆地因其油气保存的总量较大,在各构造带上均有较多的油气赋存于不同的圈闭中,其油气分布的有序性主要表现在油气藏类型有序性、流体性质和油气富集程度有序性等。

2.1.1 油气藏类型有序性

富油洼陷油气藏类型的分布序列包括非常规油气藏序列、过渡油气藏序列和常规油气藏序列。其中,过渡油气藏序列一般位于生烃门限到大规模排烃门限附近,其下主要为非常规油气藏序列,其上为常规油气藏序列。部分区带受储层发育、构造活动等因素影响,其过渡油气藏序列向下延伸,使得生、排烃门限以下仍发育大量的常规油气藏(图1)。

常规油气藏序列在陡、缓坡带的分布规律不同,陡坡带为构造油气藏—构造-岩性油气藏—岩性油气藏,缓坡带为岩性-地层油气藏—构造油气藏—岩性油气藏。非常规油气藏序列由洼陷中心到盆地边缘均有分布,发育页岩气藏和页岩油藏、致密砂岩气藏和低渗透储层连续型油藏。过渡油气藏序列为常规和非常规油气藏类型共同发育区,一般在生、排烃门限以下,常规油藏被页岩油藏等非常规油气藏包围,受砂岩储集体、物性及连续程度影响呈交叉指状深入页岩油藏分布区。

随着工艺技术的不断进步,越来越多的低品质油气藏和非常规油气藏已具有勘探开发价值;大量的钻探、测试和相关研究结果表明,页岩油气藏和连续型油气藏广泛分布[31]。自20世纪70年代以来,渤南地区勘探开发的主要对象为常规油气藏,绝大多数隶属于在生、排烃门限以上的常规油气藏序列,在过渡油气藏序列中也发现和动用了大量的常规油气藏。近几年,逐渐开展对低渗透储层连续型油气藏和页岩油气藏的勘探,部分已形成工业性动用。从富油洼陷油气藏分布序列看,负向构造有效烃源岩区生烃门限以下广泛分布页岩油气藏,而过渡油气藏序列中的常规油藏被非常规油气藏包围,实际上是这一区域的“甜点”。

2.1.2 流体性质和油气富集程度有序性

富油洼陷的油气分布具有互补性[32],油气生成的多源性和不同聚集条件下成藏聚集的多变性构成了油气在平面和剖面上发育及分布的序列性[33]。

从渤南洼陷来看,陆相断陷盆地富油洼陷的流体性质和油气富集程度具有明显的规律性。从洼陷中心到盆地边缘,原油性质从稀到稠。洼陷中心的埋深大,烃源岩达到裂解门限,形成天然气藏;在洼陷边缘,油气远距离运移后经历轻组分散失、水洗或者氧化等作用形成稠油油藏。距离烃源岩越近,储层物性越差,油气藏丰度越低,但含油气面积大,油气分布相对连续,油气藏储量规模较大;越靠近盆地边缘,储层物性越好,油气藏丰度越高且孤立分布,单个油气藏面积较小,除个别整装构造外,整体油气藏储量规模较小(图2)。

图2 渤南洼陷沙四段上亚段油气藏类型分布序列剖面

2.2 油气分布连续性

在20世纪80年代,复式油气聚集理论已总结出洼陷复式油气聚集带受岩性圈闭叠合连片分布控制形成油气藏连续分布的规律[34]。该理论是针对常规油气藏研究形成的理论体系,未考虑非常规油气藏。近年来,随着工艺技术的进步,非常规油气藏逐渐纳入到勘探实践中,其油气分布的规律性也逐渐引起重视。目前,在渤南洼陷发现的连续型油气藏主要包括低渗透储层连续型油气藏和页岩油气藏。这2种类型油气藏的共同特点为储集体大面积连续分布(页岩、致密砂岩和湖相碳酸盐岩等)、储层低孔渗性、没有边底水、高束缚水饱和度、非构造控制(负向构造含油)、异常高压以及均处于生烃门限以下等,其储集体的规模及有效性控制着油气藏的规模。

3 油气分布控制因素

含油气盆地的形成和发展与区域构造背景及构造演化密切相关。盆地内构造单元、烃源岩、储层与盖层沉积条件以及油气藏类型等均有规律分布,其以构造演化为主导,在空间上有序分布,成因上相互联系、有机结合,决定了油气藏分布的有序性,并构成一个统一的油气分布整体[9]。

3.1 烃源岩分布的规律性

渤南洼陷是发育时间长、生油层段多、有机质丰度高及母质类型好的富油洼陷[29]。其纵向上发育沙四段上亚段、沙三段下亚段和沙一段共3套烃源岩,横向上有效烃源岩主要发育在洼陷带,厚度可达800~1 200 m。不仅可以为源岩型油气藏和邻源型油气藏等提供油气,还可以通过油气运移通道向四周的陡坡带和缓坡带运移,且存在东营组沉积时期和馆陶组—明化镇组沉积时期2个主要成藏期[34],为不同时期形成的不同类型储集体和圈闭的成藏提供了条件。因此,优越的生油条件是油气藏有序性分布的基础。

3.2 储层及储盖组合发育的规律性

沉积体系的发育模式及其控制的储层和储盖组合的有序性分布是控制油气藏分布序列的重要因素[9]。断陷盆地的沉积具有纵、横向有序分布的特点,即在纵向上以二级层序为单元,不同沉积时期近源、远源沉积体周期性发育;横向上,不同构造带沉积类型有序分布,构成规律性分布的沉积体系。伴随构造演化导致的多期沉积旋回,在渤南洼陷陡坡带和缓坡带分别发育众多的冲积扇—扇三角洲沉积体系、冲积扇—曲流河—三角洲沉积体系以及滨浅湖席状砂—砂坝等。在洼陷带周缘盆倾同沉积断层形成的坡折带内侧,发育大量的低位扇或浊积扇体等;洼陷带中部则发育众多的近、远岸浊积砂体和三角洲前缘滑塌浊积砂体等。从洼陷中心到盆地边缘,在一个构造层序内,横向上沉积体系类型依次为深水浊积体系—前三角洲滑塌体系—三角洲前缘体系—三角洲平原体系—河流体系—冲积扇体系;在纵向上多期沉积旋回的地层沉积格架中,不同沉积层序的沉积体系类型可能会发生变化或缺失,但其分布的规律性是相似的。多期沉积旋回的相互叠加使洼陷内储层和储盖组合有序性分布,决定了油气藏分布的有序性。

3.3 圈闭分布的规律性

圈闭的分布受构造样式和储盖组合的共同控制,不同构造单元构造样式和沉积体系不同,不同沉积体系储盖组合不同,其分布具有规律性。不同构造样式控制圈闭类型的差异,陡坡带一般发育大型滚动背斜、断块潜山或砂砾岩体岩性圈闭,缓坡带发育中—大型滚动背斜、反向断块、超覆或剥蚀地层圈闭,洼陷带发育岩性圈闭。自洼陷中心到盆地边缘依次发育岩性、构造和地层圈闭。不同沉积体系发育不同类型的圈闭,深水浊积体系和前三角洲滑塌体系主要发育岩性圈闭,三角洲前缘体系主要发育构造岩性和构造圈闭,三角洲平原体系主要发育构造圈闭,河流体系主要发育构造和岩性构造圈闭,扇三角洲体系主要发育地层圈闭。因此,构造单元和沉积体系的有规律分布控制了圈闭的有序性,进而控制油气藏分布的有序性。

3.4 油气运聚动力分布的有序性

油气运聚动力受源储关系、地层压力和输导体系的影响。洼陷带储层物性差且邻近烃源岩或发育于烃源岩层内,主要为异常高压区,输导条件差,剩余压力和毛细管力是其主要的成藏动力[35]。主要发育连续型砂岩油气藏和连续型碳酸盐岩油气藏,是异常高压和低渗透储层二者耦合的结果。异常高压代表强成藏动力环境,以渤南洼陷为代表的中国东部陆相断陷盆地富油洼陷以新生界烃源岩为主力生油层,其演化程度适中,目前绝大部分还处于大规模排烃阶段,烃源岩初次运移排出的油气大量聚集在近源致密储集体中,形成异常高压。而低渗透储层造成油气二次运移能力差,油气运移缓慢。

渤南洼陷储集体规模大,从生烃中心至泄压区距离远,压力环境从异常高压逐渐变为常压,剩余压力变化大;但压力梯度较小,在低渗透储集体内,这种从异常高压到常压形成了压力动态平衡,使得油气连续分布。页岩油气藏与低渗透储层连续型油藏的形成机理相似,页岩更靠近烃源岩有机层或与有机质互层,普遍发育异常高压,渗透性更差,二者耦合形成油气的连续分布。至盆地边缘的陡坡带和缓坡带,浮力和水动力为主要的油气成藏动力,以形成构造或地层油气藏为主。从洼陷带到盆地边缘,成藏动力依次为剩余压力—毛细管力—浮力—水动力,成藏动力有序变化直接控制着油气藏类型的变化。

4 勘探实例

近年来,在油气分布有序性和连续性认识的指导下,采用立体勘探思路,在渤南洼陷相继部署和钻探了一批探井,在常规油气藏和非常规油气藏勘探领域均取得了较大进展。由于对常规油气藏勘探的论述较多,因此,主要针对渤南洼陷非常规油气藏的勘探实例进行论述。

4.1 沙四段上亚段多储集类型连续型油气藏勘探

“十一五”之前,对渤南洼陷各区带沙四段上亚段开展了探索性的部署和钻探。在缓坡带发现了大规模的稠油油藏,在洼陷带和陡坡带,由于埋深大、储层物性差、产能低且稳产难,因此未进行深入的研究和勘探部署,对油气分布规律没有清晰的认识。自“十一五”以来,随着工艺技术的进步,致密储层可以形成工业产能,沙四段上亚段再次被纳入勘探日程。通过分析发现,该层系发育优质烃源岩,演化程度适中,绝大部分处于大规模排烃门限以下,其近源储集体发育连续型油气藏(图2);由此确定油气勘探工作中可以不精细描述储层,而以分析储层宏观展布和落实异常压力分布来确定有利勘探区,进而展开部署和钻探的思路。通过对储层和压力环境的分析,认为邵家—四扣—渤东地区,埋深在3 200 m以下的各类储集体均具有形成连续型油藏的条件,进而在湖相碳酸盐岩、陡坡扇三角洲砂砾岩体、砂质滩坝体系相继完钻了一批探井,均取得了很好的钻探效果,上报控制和预测储量过亿吨,与前期上报储量形成含油连片的局面,共上报控制和预测储量达3×108t,成为“十二五”增储的重要阵地。

4.2 沙三段下亚段9砂组水道砂岩油藏勘探

20世纪70年代,在渤南洼陷勘探的初期阶段已经发现沙三段下亚段9砂组水道砂岩油藏,其油藏类型为构造-岩性油藏和岩性油藏(图3)。在油田主体探明阶段,根据下洼找油的勘探思想,在洼陷带部署了一批探井,也钻遇该套储层,均具有较好的油气显示,但试油均为干层,致使勘探停滞了近20 a。综合研究认为,该套地层普遍发育异常高压,具备形成整装规模油藏的基础,勘探潜力较大。其有利因素为:①洼陷带普遍发育异常高压,成藏动力充足;②储层连续分布,且规模较大;③工艺技术的不断进步,使得低渗透储层通过改造有形成工业产能的可能。通过对构造、储层展布及压力分布等的研究,认为洼陷中心均为有利的油气勘探区,确定了以老井试油为先导、新井钻探实现井控的部署思路,相继实施渤深8和义123等老井试油,部署钻探了义361、义601和义251等新井,均取得成功。于1997年上报控制储量1 300×104t,1998年上报探明储量1 200×104t。

图3 渤南洼陷沙三段下亚段9砂组水道砂岩油藏剖面

5 结束语

以源储关系及油气运移类型为基础,以是否发生明显的油、气、水分异为标准划分油气藏类型,将渤南洼陷发现的油气藏划分为常规和非常规2类,非常规油气藏进一步划分为源岩型和邻源型油气藏。渤南洼陷缓坡带—洼陷带—陡坡带油气藏的流体性质、油气富集程度和油气藏类型均呈有序性的连续分布,这种纵向上多层系、横向上多类型的复合油气藏有序分布的统一整体,是油气分布有序性的具体表现。研究区油气分布有序性与区域构造背景及构造演化密切相关,以构造演化控制形成的不同构造单元分布为主导,以多套烃源岩层、多期成烃排烃、多期成藏以及多期油气运移的满洼含油的油源条件为基础,以沉积体系有规律分布控制的储层和储盖组合的有序分布为关键,各控制因素相互联系、有机结合,进而控制了油气分布的有序性。以油气分布有序性为指导,采用立体勘探思路,在常规油气勘探的基础上开展非常规油气的勘探工作,发现了大量以近源大型致密储集体油气藏和页岩油气藏为代表的连续型油气藏,逐渐形成满洼叠合连片含油的局面。油气分布有序性一直是指导油气勘探的核心思想,断陷盆地连续型油气藏的存在必将成为未来该类型盆地勘探的重要方向,进一步研究油气分布有序性和连续性对中国东部老区的油气勘探具有非常重要的意义。

[1] 李德生.中国石油地质学的理论与实践[J].地学前缘,1995,2(3/4):15-19.

[2] 胡见义,黄第藩,徐树宝,等.中国陆相石油地质理论基础[M].北京:石油工业出版社,1991.

[3] 陈景达.渤海湾盆地的复式油气聚集带——以辽河西部、廊固和东濮三个凹陷为例[J].石油大学学报:自然科学版,1988,12(3):41-50.

[4] 刘兴材,杨申镳.济阳复式油气区大油田形成条件及分布规律[J].成都理工学院学报,1998,25(2):276-284.

[5] 孙龙德,李曰俊.塔里木盆地轮南低凸起:一个复式油气聚集区[J].地质科学,2004,39(2):296-304.

[6] 熊利平,孙自明,李磊.沾化凹陷东部油气成藏模式研究[J].西北大学学报:自然科学版,2004,34(6):708-712.

[7] 潘元林,张善文,肖焕钦,等.济阳断陷盆地隐蔽油气藏勘探[M].北京:石油工业出版社,2003.

[8] 赵文智,邹才能,汪泽成,等.富油气凹陷“满凹含油”论[J].石油勘探与开发,2004,31(2):5-13.

[9] 翟光明,王建君.论油气分布的有序性[J].石油学报,2000,21(2):1-9.

[10] 郭海洋,常智,赵容容,等.中国中西部前陆盆地含油气的有序性[J].沉积与特提斯地质,2008,28(1):65-69.

[11] 聂海宽,张金川,薛会,等.油气成藏及分布序列的连续聚集和非连续聚集[J].天然气工业,2010,30(9):9-14.

[12] 胜利油田石油地质志编写组.中国石油地质志:卷六·胜利油田[M].北京:石油工业出版社,1993.

[13] 李莉,徐国盛,刘树根,等.孤岛西南缘馆陶组油气水分布特征及油气成藏规律[J].物探化探计算技术,2007,29(2):120-124.

[14] 秦延才,徐福刚,赵翠霞,等.渤南油田沙三段含油体系研究[J].油气地质与采收率,2002,9(3):59-62.

[15] 王永诗,巩建强,房建军,等.渤南洼陷页岩油气富集高产条件及勘探方向[J].油气地质与采收率,2012,19(6):6-10.

[16] 刘魁元.渤南洼陷沙三段浊积水道砂岩油藏相控储层预测[J].中国石油大学学报:自然科学版,2008,32(1):24-28.

[17] 庄文山,石砥石,彭传圣.沾化凹陷缓坡带油气运移及成藏模式[J].油气地质与采收率,2003,10(2):29-31.

[18] 金强,王秀红,胡晓庆,等.煤岩初次和二次生烃动力学及其对沾化凹陷孤北天然气成因的解释[J].地球化学,2008,37(3):239-244.

[19] 王力,金强,万丛礼,等.沾化凹陷孤北渤南地区深层天然气成因类型及其控制因素[J].中国石油大学学报:自然科学版,2008,32(5):35-40.

[20] 智凤琴,李琦,樊德华,等.沾化凹陷泥岩裂缝油气藏油气运移聚集研究[J].油气地质与采收率,2004,11(5):27-29.

[21] 刘华,任景伦.济阳坳陷纯化油田侵入岩-泥岩变质带油气藏成藏特征与识别[J].石油天然气学报,2008,30(2):5-9.

[22] 任闽燕,姜汉桥,李爱山,等.非常规天然气增产改造技术研究进展及其发展方向[J].油气地质与采收率,2013,20(2):103-107.

[23] 马宁,侯读杰,包书景,等.页岩气资源潜力评价方法[J].油气地质与采收率,2012,19(6):25-29.

[24] 张金川,边瑞康,荆铁亚,等.页岩气理论研究的基础意义[J].地质通报,2011,30(2/3):318-323.

[25] 张金川,姜生玲,唐玄,等.我国页岩气富集类型及资源特点[J].天然气工业,2009,29(12):1-6.

[26] 李新景,胡素云,程克明.北美裂缝性页岩气勘探开发的启示[J].石油勘探与开发,2007,34(4):392-400.

[27] 孟庆峰,侯贵廷.页岩气成藏地质条件及中国上扬子区页岩气潜力[J].油气地质与采收率,2012,19(1):11-14.

[28] 徐波,李敬含,谢东,等.中石油探区主要盆地页岩气资源分布特征研究[J].特种油气藏,2011,18(4):1-6.

[29] 刘雅利,程付启,庄嘉翠,等.渤南洼陷北部陡坡带砂砾岩扇体油气成藏规律[J].油气地质与采收率,2010,17(6):23-26.

[30] 董春梅.渤南洼陷下第三系沙三段高分辨率层序地层学研究[J].石油大学学报:自然科学版,2002,26(2):11-15.

[31] 周德华,焦方正.页岩气“甜点”评价与预测——以四川盆地建南地区侏罗系为例[J].石油实验地质,2013,34(2):109-114.

[32] 杜金虎,易士威,卢学军,等.试论富油凹陷油气分布的“互补性”特征[J].中国石油勘探,2004,9(1):15-22.

[33] 张金川,金之钧,袁明生,等.油气成藏与分布的递变序列[J].现代地质,2003,17(3):323-329.

[34] 《胜利油田地质科学研究院志》编审委员会.胜利油田地质科学研究院志[M].东营:石油大学出版社,2003:336-340.

[35] 李明诚,李剑.“动力圈闭”——低渗透致密储层中油气充注成藏的主要作用[J].石油学报,2010,31(5):718-722.