内层反潜防御区反潜直升机阵位分析❋

2014-11-28丛红日栾玉佳成学军

丛红日 栾玉佳 成学军

(1.海军航空工程学院指挥系 烟台 264001)(2.海军航空工程学院研究生管理大队 烟台 264001)(3.海军航空工程学院信息管理中心 烟台 264001)

1 引言

潜艇是水面舰艇编队面临的主要威胁[1]。为了应对这一威胁,应构筑由内层、中层、外层反潜防御区共同构成的完整反潜防御体系[2]。舰载反潜直升机是构建水面舰艇编队反潜防御体系的重要兵力,其阵位配置对编队反潜防御能力有重要影响[3]。文献[4~5]分别对水面舰艇编队外层、中层反潜防御区中反潜机的阵位配置进行了系统研究。本文则对水面舰艇编队内层反潜防御区中反潜直升机的阵位配置进行研究,为水面舰艇编队反潜直升机遂行内层反潜防御作战任务提供指导。

2 内层反潜防御区反潜直升机阵位确定的原则

2.1 内层反潜防御区的主要任务

内层反潜防御区的主要目的是阻止敌潜艇占领鱼雷射击阵位并使用鱼雷近距离对我水面舰艇实施攻击,及时发现并消灭已到达我内层防御区敌潜艇[6],确保我编队的对潜防御安全。内层反潜防御区主要反潜兵力为水面舰艇(反潜警戒舰)和舰载反潜直升机[7]。反潜直升机的阵位配置对内层反潜防御区的防护能力有重要影响。

2.2 确定内层反潜防御区反潜直升机阵位的原则

1)建立巡逻航线

对于内层反潜防御区而言,反潜直升机的首要任务是根据实际情况和上级赋予的任务,适时地建立起反潜巡逻线,增加重点方向上反潜力量,或者弥补薄弱环节上的反潜力量,达到发现并消灭敌潜艇的目的。

2)填补搜潜阵位

填补警戒舰兵力不足时空出的阵位或警戒舰搜潜的盲区[8],协同警戒舰完成对编队的全向封闭反潜警戒圈。

3 内层反潜防御区反潜直升机配置方案

3.1 全向警戒时反潜直升机的配置

当判断敌潜艇威胁较大,需要进行全向警戒时,反潜直升机的主要任务是配合警戒舰建立起多道反潜巡逻线,加大反潜区域的纵深,弥合各反潜区域的间隙,重点是各警戒舰的反潜区域结合部[9]。

在编队前方,由正前方警戒舰上的反潜直升机在警戒舰的前方一定距离上建立起第一道反潜巡逻线,由编队内其它舰艇(如航母)舰载反潜直升机在编队前方一定距离上建立起第二道反潜巡逻线。在编队侧翼,由侧翼警戒舰上的反潜直升机在警戒舰的侧翼一定距离上建立反潜巡逻线,在尾部,由后置警戒舰上的反潜直升机在警戒舰的尾部一定距离上建立反潜巡逻线。如图1所示。

图1 全向警戒反潜直升机配置

3.2 重点方向警戒时反潜直升机的配置

当判断敌潜艇的威胁来自某一方向时,应在该方向重点配置反潜直升机。

1)前置配置

当敌潜艇的主要威胁方向来自编队前方时,应将反潜直升机集中配置在编队的正前方,形成多道前置反潜巡逻线,增加前置反潜防御纵深。通常情况下,在编队内层警戒舰的前方一定距离上由反潜直升机建立一道巡逻线,并在编队前方一定距离上由反潜直升机建立另一道反潜巡逻线。如图2所示。

2)侧前配置

当敌潜艇的主要威胁方向来自编队的侧前方时,应将警戒舰前方反潜直升机的搜索宽度加大,使其足以覆盖主要威胁扇面,并在编队前方一定距离上由反潜直升机建立一道半环形反潜巡逻线,增加反潜防御纵深。如图3所示。

图2 前置反潜直升机配置

图3 侧前反潜直升机配置

3)侧翼配置

当敌潜艇的主要威胁方向来自编队的侧翼时,应在侧翼警戒舰外侧一定距离上由反潜直升机建立一道反潜巡逻线[10],并在编队的侧翼一定距离上由反潜直升机建立另一道反潜巡逻线,增加侧翼反潜纵深。如图4所示。

4 内层反潜防御区反潜直升机前出距离

在确定反潜直升机的阵位时,最重要的是确定反潜直升机的前出距离,即反潜直升机与编队之间的距离。

4.1 时间表示

设从反潜直升机发现敌潜艇开始到相关反潜兵力攻击敌潜艇结束的总时间为T总,该时间由以下时间组成[5]:反潜直升机从发现目标到识别目标结束的时间T1;反潜直升机从识别目标到上级反潜指挥机关接受到敌情报告的时间T2;从上级反潜指挥机关定下作战决心到相关反潜兵力收到上级的决心命令的时间T3;相关反潜兵力从收到上级的决心命令到占领攻击阵位的时间T4;相关反潜兵力从占领攻击阵位到完成攻击敌潜艇的时间T5。即:

4.2 最迟攻击距离

在内层反潜防御区内,相关反潜兵力最迟必须对敌潜艇发起攻击的界线称为最迟攻击线。最迟攻击线到编队的距离称为最迟攻击距离。

敌潜艇在不同的目标舷角能够发射鱼雷的最大射距点连起来近似一个圆,称为最大射距圆。如图5所示。

图4 侧翼反潜直升机配置

图5 鱼雷极限射距圆(X轴为航向,O点表示编队,m>n>z)

设最迟攻击距离为Da,敌潜艇鱼雷的最大有效射距为D鱼。

4.3 有效攻击距离

1)从相关反潜兵力占领攻击阵位到攻击敌潜艇结束的这段时间内,敌潜艇相对编队所行驶的距离。

2)最迟攻击距离。

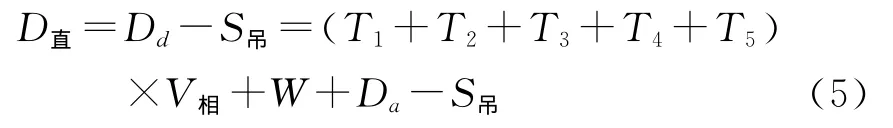

设有效攻击距离为Db,敌潜艇航速为V相。则:

4.4 发现目标距离

为了保证能够有效地阻止敌潜艇占领有效攻击阵位,称反潜直升机能够及时有效发现敌潜艇目标的为发现目标线。发现目标线到编队的距离称为发现目标距离。

发现目标线到有效攻击线之间的距离Dc由两个部分组成:

1)从反潜直升机发现敌潜艇直到相关反潜兵力占领攻击阵位时间内敌潜艇相对编队航行的距离。

2)反潜直升机发现敌潜艇目标时存在的艇位误差W。

因此:

通常情况下,在变电站电气设备运行的过程中,无法进行自动化倒闸处理,应采取人工操作方式开展工作,但是,此类操作具有一定危险性特点,如果工作人员在实际操作中出现失误现象,将会诱发严重的风险事故问题,甚至导致人身安全受到影响。且在操作失误的情况下,会导致变电站系统出现瘫痪现象,严重影响人们用电的正常性。

设反潜直升机的发现目标距离为Dd,则:

4.5 最小前出距离

内层反潜防御区反潜直升机的最小前出距离是指:反潜直升机能够阻止敌潜艇发射鱼雷攻击我编队的前提下,反潜直升机与编队之间的最小距离。如图6所示。

图6 内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离示意图

设反潜直升机的最小前出距离万为D直。在内层反潜防御区,反潜直升机通常使用吊放声纳进行搜索,设吊放声纳的实际有效探测距离为S吊,则:

5 内层反潜防御区反潜直升机阵位模型

内层反潜防御区的主要任务是围绕我编队建立一个全闭环或者半闭环的搜潜区域,此区域的大小应根据敌潜艇可能威胁的方向和程度确定[7]。这里以全向警戒时反潜直升机的配置为例讨论反潜直升机的阵位。

图7 内层反潜防御区阵位坐标图

如图7所示,设敌潜艇的威胁突防宽度为L1,敌潜艇的威胁突防长度为L2,内层声纳舰探潜半径为R,声纳舰声纳有效作用距离的重合系数为k,反潜直升机巡逻线搜潜宽度L宽,巡逻线搜潜长度L长,并建立坐标系,则前置警戒舰艇的坐标为(x0,y0),侧翼警戒舰艇的坐标为(x1,y1),由于编队内层反潜防御区是对称的,所以只需推算出图中阵位,就可对称地推算出其他阵位。

即所有警戒舰的声纳搜索范围形成了一个半闭环,这时前置反潜直升机只需配置在前置警戒舰的前方,主要是填补声纳舰的舰首搜索盲区,再根据内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离公式确定反潜直升机的阵位。

当侧翼警戒舰的有效搜索区域能够完全覆盖编队的侧翼时,侧翼反潜直升机应配置在侧翼警戒舰艇的正侧方,以增加侧翼反潜防护的纵深,再根据内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离公式确定反潜直升机的阵位;当侧翼警戒舰的有效搜索区域不能够完全覆盖编队的侧翼时,侧翼反潜直升机应配置在侧翼警戒舰的侧后方,以增加反潜搜索区的覆盖范围,然后再根据反潜直升机反潜巡逻线的长度和内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离公式综合确定反潜直升机的阵位。

前置反潜直升机的搜潜宽度应为L1-k·R,再根据前置警戒舰艇的位置和内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离公式综合确定阵位。

侧翼反潜直升机的阵位确定与情况1)时类似。

前置反潜直升机的阵位确定与情况1)时类似。

侧翼反潜直升机的搜潜宽度应为L2-k·R,再根据侧翼警戒舰艇的位置和内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离公式综合确定阵位。

前置反潜直升机的搜潜宽度应为L1-k·R,再根据前置警戒舰艇的位置和内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离公式综合确定阵位。

侧翼反潜直升机的搜潜宽度应为L2-k·R,再根据侧翼警戒舰艇的位置和内层反潜防御区反潜直升机最小前出距离公式综合确定阵位。

6 结语

内层反潜防御区是编队反潜防御体系的重要组成部分。应主要根据对敌潜艇鱼雷发射距离的判断,合理确定反潜直升机的前出距离,进而确定反潜直升机在内层反潜防御区中的阵位。

[1]赵绪明,葛先军,刘倩.舰艇编队功能反潜体系的构建与评估[J].海军航空工程学院学报,2012,27(4):464-468.

[2]丛红日,肖明强,李韬,等.大型舰艇编队反潜模型研究[J].舰船电子工程,2012,32(5):40-41.

[3]倪卫星.直升机在美军航母编队反潜体系中的使用研究[J].直升机技术,2013(1):63-66.

[4]沈治河,朴成日.航母编队反潜巡逻机空域配置方法研究[J].军事运筹与系统工程,2013,27(1):51-56.

[5]丛红日,李韬,肖明强.中层反潜防御区反潜直升机阵位分析[J].舰船电子工程,2013,33(5):30-32.

[6]钱存健.航母编队反潜警戒体系综述[J].声学与电子工程,2012(2):45-48.

[7]朴成日.航渡中反潜直升机的配置[J].舰船科学技术,2012,34(3):118-121.

[8]贺扬清,沈治河,刘峰.大型水面舰艇编队航渡中直接反潜警戒舰阵位仿真研究[J].指挥控制与仿真,2010,32(4):38-39.

[9]吴金平,杨必奉,刘国光.编队护航 HVU反潜威胁轴[J].火力与指挥控制,2010,35(12):83-85.

[10]丛红日,李韬,肖明强.反潜直升机侧翼护航回转搜索方法及其仿真[J].海军航空工程学院学报,2013,28(2):189-193.