福建省民营企业产业升级协同创新机制研究

2014-11-21罗兴鹏张向前

罗兴鹏,张向前

(华侨大学 工商管理学院,福建 泉州 362021)

一、引 言

伴随全球经济一体化和改革开放不断向纵深方向发展,福建省民营企业发展势头强劲,但长期处于低技术含量和模仿阶段。学术界普遍认为,在产业集群的基础上构建协同创新网络有助于我国改变全球价值链低端的窘境。有研究表明,区域内创新要素的协同,特别是区域知识的互补对提升区域创新能力尤为重要[1-2]。解学梅[3]认为提升区域创新能力的关键在于通过协同创新形成自组织创新机制。范太胜[4]认为产业集群创新网络的协同创新机制有利于提升创新绩效。由此可见,福建省民营企业提升竞争力、推动产业结构优化的关键在于以创新驱动产业升级,进行全面协同创新,促进产业集群内不同创新要素在不同民营企业间积累和流动。推动福建省民营企业产业集群协同创新对于建设区域创新体系和国家创新体系至关重要。

二、产业集群协同创新的提出

产业集群协同创新的理论根源可以追溯到最早提出“集群”、“协同”和“创新”概念的Porter、Haken和Schumpeter。Porter将“集群”定义为地理上靠近的具有共性和互补性的企业和关联机构的集合[5]。Haken认为协同学即协调合作之学[6-7],“协同”指系统中各子系统相互协调合作产生的总效益大于其单独创造的效益总和[8]。Schumpeter认为“创新”即实现生产要素新的组合[9]。在此基础上,开放式创新、集群创新、协同创新、创新网络等概念相继而生。Chesbrough(2003)提出开放式创新[10],强调整合内部、外部各创新要素实现价值创造和价值增值。随着产业集群的形成和发展,企业的创新能力和创新成果在集群内得到有效扩散[11-12],集群创新[13]作为一种新的创新模式应运而生。关于协同创新的概念,由于研究关注点的差异学术界尚未达成一致,比较有代表性的如陈劲认为协同创新较开放式创新更为复杂,其关键是形成多元主体协同的网络创新模式[14],并从整合维度和互动强度两方面系统论述了协同创新的系统理论框架与内涵[15]。胡恩华等定义的协同创新关注企业与群外环境的相互协同和竞争[16]。Miles等定义的协同创新更关注企业与外部角色的协同[17]。Serrano等认为协同创新包括知识、资源、行为、绩效的整合[18]。Freeman最早从过程来界定协同创新[19]。创新网络的概念是将社会网络与集群、创新相联系而提出的,后继学者将其进一步扩展,应用于研究网络结构、合作和节点企业创新绩效的关系等层面[20-23]。产业集群协同创新实质上是集群创新、协同创新和创新网络的集合,产业链、价值链和知识链是联结集群协同创新的核心纽带[24]。

福建省民营企业集群在近几年的发展中,逐渐暴露出研究开发投入不足、盈利能力较差和创新基础薄弱等问题,再加上资金筹措、风险承担、治理结构、政策环境、治理结构等方面的劣势,集群创新动力明显不足。Yamawaiki和Britton的研究认为就促进创新绩效的提升来说,产业集群协同创新网络相比区域、国际的创新网络更为突出[25-26]。产业集群协同创新恰好有助于克服上述福建省民营中小企业创新方面的不足,促进知识、信息、资源、技术等创新要素在民营企业集群中的流动和扩散,推动民营企业产业集群创新绩效的持续提升。

三、福建省民营企业产业升级协同创新机制的基本构架

(一)内涵界定

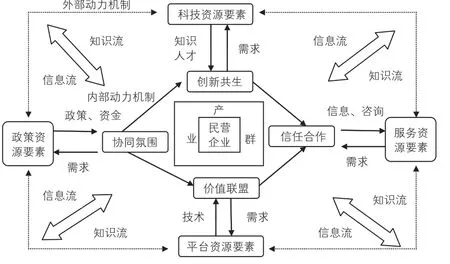

福建省民营企业产业升级协同创新是以民营企业产业升级需求为导向,围绕民营企业产业集群网络,通过复杂的非线性作用,整合内、外部各种创新要素,促进创新集群内信息流和知识流的双向互动、融合和汇聚,实现单独要素、单一主体无法实现的“1+1>2”的协调效应。其实质是推动民营企业产业集群系统在以创新共生、信任合作、价值联盟、协同氛围为核心的创新网络环节下,与外部科技资源要素、服务资源要素、平台资源要素和政策资源要素进行协调、互动和整合,共同促进系统创新绩效的提升(图1)。

福建省民营企业产业升级协同创新机制包括外部动力机制和内部动力机制两部分。外部动力机制是民营企业产业集群与外部各种创新要素(科技、服务、平台、政策资源要素)的协同,本质上是产学研协同机制;内部动力机制即集群创新网络协同机制,指民营企业产业集群内部各种创新要素在创新网络四大环节(创新共生、信任合作、价值联盟、协调创新)中的集体学习机制。外部动力机制推动民营企业产业集群创新网络的哺育,内部动力机制促进民营企业产业集群创新网络绩效的持续提升,二者通过信息流与知识流的交互联结形成自发性协同系统,促进民营企业产业升级和竞争力提升。

图1 福建省民营企业产业升级协同创新机制

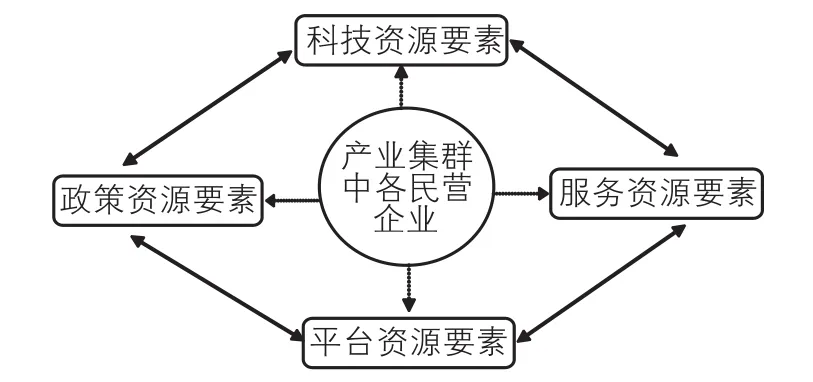

(二)外部动力机制:产学研协同机制

理解外部动力机制的前提是明确各种外部创新要素的构成。一是科技资源要素,包括高校和研究机构。截至2010年底,福建全省共有普通高等院校109所(包括职业技术学院),全省县及县以上科学研究和技术开发机构103个,已拥有3个国家重点实验室、31个省级重点实验室、9个部级重点实验室(含省部共建重点实验室)、30个福建省高校重点实验室、1个国家工程研究中心、12个省级工程研究中心、6个教育部工程研究中心、2个国家工程技术研究中心、22个省级工程技术研究中心,9个省级工程实验室[27]。然而全省的科技资源主要集中在福州、厦门两地的高等院校和科研院所(65.7%),地理分布差距明显,同时作为创新主体的企业,特别是民营企业所拥有的实验与研究条件与之相比相差甚远。二是服务资源要素,主要以各种科技、经济、金融、法律等服务类机构为主,包括科技中介服务类机构、金融信贷服务类机构、风险投资类机构、法律服务类机构、知识产权保护类机构以及职业培训类机构等。目前,福建民营企业在整个创新和产业化过程中还未形成一条较为完善的服务链,需要进一步培育、支持和引导科技服务资源要素向民营企业的集聚。三是平台资源要素,具体指已建或在建的各类创新平台,包括科技研究基地、成果孵化基地、成果产业化中心、科技资源共享平台等。据调研统计,截至2009年底,全省科技、发改、教育等系统共建有省级及以上重点实验室和工程实验室72个;省级及以上科技企业孵化器27个[28];省级及以上生产力促进中心87个[29];还在各领域建立了一批科技资源共享平台。四是政策资源要素,指政府扶持创新的各项政策和资金,包括政府制定的科技创新政策、投入的科技研发资金以及设立的各类科技发展基金等。

这四类创新资源要素与民营企业产业集群内部各要素的协同,构成一个以创新平台体系为支持,以民营企业、高校和研究机构、中介服务类机构和政府为主体,以专业化分工与协作为基础的正式和非正式的创新网络,这种创新网络本质上是一种产学研协同创新机制,如图2所示。实践证明,各国政府愈来愈重视通过构建产学研协同创新体制来发展产业集群、形成创新网络。

图2 外部动力机制:产学研协同机制

(三)内部动力机制:集群创新网络协同机制

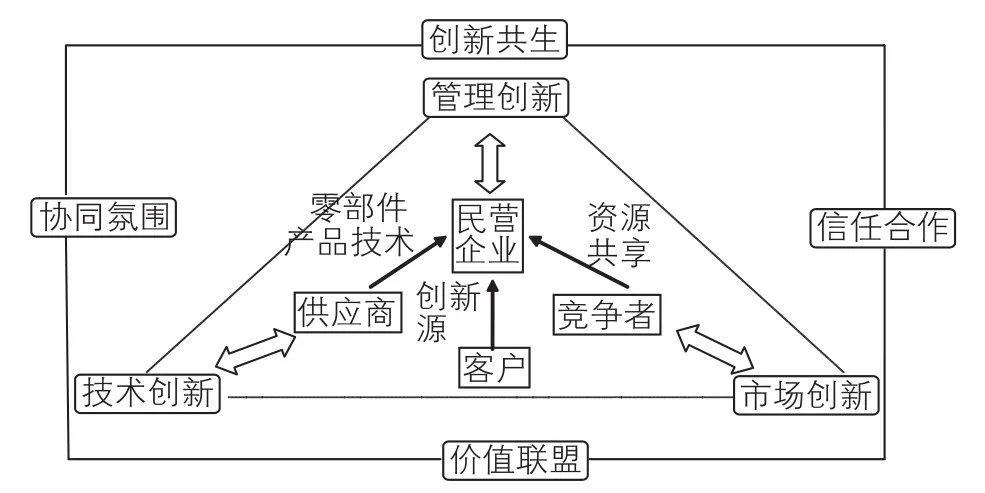

内部动力机制由第一层面协同和第二层面协同两个子系统构成。第一层面协同是基于产业价值链上各利益相关者间的协同,具体包括民营企业与客户的协同、民营企业与供应商的协同、民营企业与竞争者的协同;第二层面协同是民营企业产业集群内部各种创新要素的协同,具体包括管理创新、技术创新和市场创新三者的协同。第一层面协同与第二层面协同通过信息流和知识流的交互,融合成一个统一的集群创新网络协同机制。

该集群创新网络协同机制具有四大核心环节,分别是创新共生、信任合作、价值联盟、协同氛围,四环节互动交融共同促进民营企业产业集群创新网络的成熟和发展。

第一,创新共生。集群创新网络协同推动第一层面协同中各个创新主体(民营企业、客户、供应商、竞争者)和第二层面协同中各种创新要素(管理创新、技术创新、市场创新)形成创新网络中的各链接点,从而促进民营企业集群创新共生链的形成。创新共生链继而强化各创新主体之间的共生能力,增强了民营企业集群创新绩效和竞争力。

第二,信任合作。在创新共生链的基础上,集群中民营企业、客户、供应商、竞争者之间形成信任机制,通过合作降低了创新网络的交易成本,促进各种创新要素在系统中的流动,从而保持集群持续创新能力。

第三,价值联盟。信任合作关系的长期发展会演化出一个长期稳定、利益共享、风险共担的共同体,集群创新资源的累积和创新优势的发挥得益于该共同体所产生的价值联盟。第四,协同氛围。价值联盟基于各创新主体的信任合作与跨系统的交流学习,推动集群内部两个系统间产生协同创新氛围,在确保系统内部最大链接规模的同时使产业集群创新网络效率达到最大化。协同机制如图3所示。

图3 内部动力机制:集群创新网络协同机制

1.第一层面协同

民营企业与客户的协同。客户处于产业集群价值链的末端,是民营企业创新的动力来源和创新成果的直接应用者,比如企业的产品创新就受到客户需求变化的影响。民营企业与客户的协同主要体现在民营企业从客户那里获取创新需求和市场反馈,包括购买某种产品或服务的原因、对产品或服务的购后评价及期望价值等。民营企业与客户的协同不仅能快速捕捉市场偏好和需求,获取创新源,而且还能降低前期创新的风险,增强创新成功的应用。

民营企业与供应商的协同。供应商处于产业集群价值链的上游,通常掌握了民营企业的关键产品或零部件技术。民营企业与供应商的协同主要体现在民营企业从供应商那里获取有关产品技术研发和零部件实验的信息。实践表明,供应商活动涉及的产品和服务范围广泛,供应商的专业意见和不同观点有利于民营企业新产品改进方法的创新和潜在技术问题的识别,帮助民营企业走出研发困境。

民营企业与竞争者的协同。民营企业与竞争者的协同可以看作是一个企业集群创新网络,主要体现在民营企业与竞争者共享产品或服务信息、管理工具和方法、知识与技术等。民营企业与竞争者协同的重要性体现在促进企业共享创新资源,实现资源的优化配置,同时推动整个民营企业行业、产业集群的健康发展。

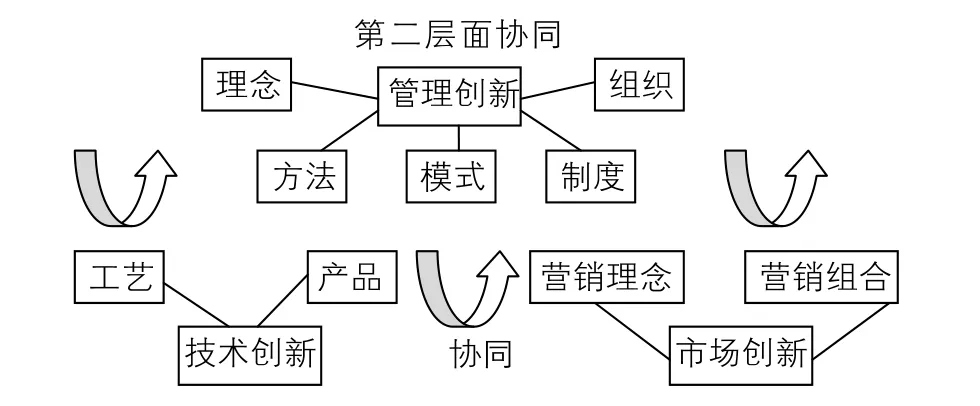

2.第二层面协同

民营企业创新是一个复杂的系统,任何单项创新都难以使企业保持持续的竞争优势。对每一个企业来说,其运行结构由内向外一般包括管理、技术、市场三部分,故民营企业创新必须将管理、技术和市场三大创新要素进行协同,将管理创新、技术创新和市场创新三者的协同作为驱动民营企业产业升级的不竭动力。管理创新是技术创新和市场创新的前提和保障,贯穿于技术创新和市场创新的始终;技术创新从根本上推动市场创新的实现,并为管理创新创造外部条件和内在驱动力;市场创新则促进了技术创新的商业化实现,并为管理创新和技术创新提供现金流支持。第二层面协同如图4所示。

图4 第二层面协同

四、福建省民营企业产业升级协同创新机制的具体运作模式

(一)外部动力机制:产学研协同机制的运作

第一,引导科技资源要素向民营企业集聚。公开招标以竞争方式引导全省乃至全国与福建省重点民营企业核心产业密切相关的高校和研究机构中具有创新优势的专业学院和研究院向民营企业产业集群集聚,特别是向民营经济较为发达的地市集聚,增强协同创新主体的力量。中标的相关高校和研究机构要与民营企业签订产学研协同创新协议,使其在专业人才培养目标定位上与民营企业产业对接,同时还要组织研发团队与民营企业开展研发合作和技术攻关。

第二,健全和完善服务资源要素。中介服务类机构是知识和技术流动、转移和扩散的桥梁,是科技与应用、生产及消费不可或缺的服务纽带。在整个福建省民营企业创新和产业升级过程中,需进一步培育和支持中介服务类机构的发展,逐步建立起较为完善的服务链,为产学研协同创新提供良好的服务。

第三,整合平台资源要素。大力加快创新平台的建设和发展,充分发挥各类创新平台信息共享和支持保障的功能,通过平台使民营企业的创新需求与高校和研究机构的创新成果、中介服务类机构的信息发布完美对接,加速科研成果转化和产学研创新成果的应用。

第四,引导政策资源要素向民营企业倾斜。拟建议福建省政府从民营企业产业升级的大局出发,出台相关扶持民营企业协同创新的政策,创设相关引导协同创新的专项基金。

(二)内部动力机制:集群网络协同机制的运作

集群网络协同机制运作的关键在于协同民营企业集群产业链上各个利益相关者,促进信息流和知识流在民营企业产业集群内流动和扩散,助力创新共生、信任合作、价值联盟的建立,继而营造出良好的协同氛围,推动形成以民营企业为主体,以第一层面协同和第二层面协同为两翼的协同机制,通过“一体两翼”驱动集群创新网络的发展。

第一层面协同的具体运作。福建省民营企业要以产业链为基点,构建起与上下游各利益相关者的协同创新网络。一方面,与竞争者协同,达成价值联盟体系,推动民营企业集群向创新集群转化,从而提高那些缺少研发资金和技术资源的中小民营企业的创新绩效,增强集群创新实力。另一方面,加快与上游供应商和下游客户的协同。一是加强与供应商的交流合作,共同进行关键产品和零部件技术的研发,攻关创新难题,增强新技术的应用,为协同创新提供便利条件。二是加强与客户的交流互动,快速捕捉和判断客户对产品或服务的需求偏好、价值期望和市场反馈,避免出现创新偏差。

第二层面协同的具体运作。第一,从理念、方法、制度、模式及组织五个方面进行民营企业管理创新。理念创新方面,要突破传统理念的束缚,改变以往“轻技术、轻研发、轻创新”的观念,从理念上为企业注入新活力。方法创新方面,主要运用物流、信息流、资金流的业务流程再造,企业资源计划,制造资源计划,企业流程重组等方法进行创新。制度创新方面,按照现代企业制度的要求优化家族式的治理结构,改变民营企业产权不清晰、管理不规范的状况,发挥董事会、监事会、经理层的作用,提高整体运作效率;同时引入多元投资主体,改变单一产权结构。如福建德冠实行的员工持股计划就值得其他民营企业学习和借鉴。模式创新方面,依据民营企业自身实际,可采取融入当地产业集群的发展模式,也可采取建立基于电子商务和网络化的虚拟企业模式,或采取集团公司包装下属子公司上市,进入资本市场的模式。组织创新方面,可构建星型组织、扁平化组织、三叶草结构组织等组织形式,促进民营企业内部信息交流和知识共享,提高企业的灵活性和竞争力。第二,从工艺和产品上进行民营企业技术创新。一是工艺创新要以市场为导向并结合企业创新资源,协同各种创新资源要素开发高端工艺流程,改变目前低层次创新占大头的状况。二是产品创新要充分考虑市场需求变化的状况,其使用价值、结构、工艺、包装等根据市场新需求进行调整;同时要注意从产品质量入手,培育品牌意识,善用品牌策略。例如七匹狼、特步、安踏、金得利、富贵鸟、安尔乐等福建省民营企业就是通过培育品牌保持产品市场竞争力的典范。第三,从营销理念和营销方法上进行民营企业市场创新。福建省民营企业应从市场需求出发,把市场作为企业活动的起点和终点,变革传统营销理念,利用全球化的网络信息,逐步实现由传统营销向以电子商务为主的网络营销拓展,以虚拟组织的形式延伸市场触角,创新营销渠道和营销策略,形成民营企业多维营销网络。

五、结束语

本文在界定福建省民营企业产业升级协同创新内涵的基础上,构建了福建省民营企业产业升级协同创新机制,并提出其具体运作模式。研究认为,福建省民营企业产业升级协同创新机制是外部动力机制和内部动力机制的集合体,其中产学研协同机制是外部创新要素(科技、服务、平台、政策资源要素)的协同;集群创新网络协同机制分为第一层面协同和第二层面协同,它是内部各创新要素在创新共生、信任合作、价值联盟、协同氛围四大核心环节中的协同。第一层面协同包括民营企业与客户、供应商、竞争者的协同,第二层面协同是民营企业管理创新、技术创新、市场创新的协同。需要指出的是,随着社会、经济、技术的变迁和民营企业的发展,影响民营企业的各种内部、外部创新要素会发生改变,与之相应的产业升级协同创新机制模型及其具体运作模式也需要随之进行适当调整。

[1]Fischer M,Varga A.Technological Innovation and Interfirm Cooperation:an exploratory analysis using survey data from manufacturing firms in the metropolitan region of Vienna[J].International Journal of Technology Management,2002,24(7/8):724-742.

[2]Cowan R,Jonard N,Zimmermann J B.Bilateral Collaboration and the Emergence of Innovation Networks[J].Management Science,2007,53(7):1051-1067.

[3]解学梅.都市圈协同创新机理研究:基于协同学的区域创新观[J].科学技术哲学研究,2011,28(1):95-99.

[4]范太胜.基于产业集群创新网络的协同创新机制研究[J].中国科技论坛,2008(7):26-30.

[5]Porter M E.The Competitive Adavantage of Nations[M].New York:The Free Press,1990:1-896.

[6]赫尔曼·哈肯.协同学——大自然构成的奥秘[M].凌复华,译.上海:上海世纪出版集团,2005:1-212.

[7]赫尔曼·哈肯.高等协同学[M].郭治安,译.北京:科学出版社,1989:23-54.

[8]哈肯.协同学引论[M].北京:原子能出版社,1984.

[9]Schumpeter J A.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.

[10]Chesbrough H W.Open Innovation[M].Boston:Harvard Business School Press,2003.

[11]Capello R.Spatial transfer of knowledge in hi-tech milieux:learning versus collective learning progresses[J].Regional Studies,1999(33):352-365.

[12]Baptista R,Swann G M P.Do firms in clusters innovate more[J].Research Policy,1998,27(5):525-540.

[13]刘友金.集群式创新:中小企业技术创新的有效组织模式[J].经济学动态,2004(5):40-43.

[14]陈劲.协同创新与国家科研能力建设[J].科学学研究,2011,29(12):2-3.

[15]陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012,30(2):161-164.

[16]胡恩华,刘洪.基于协同创新的集群创新企业与群外环境关系研究[J].科学管理研究,2007(6):23-26.

[17]Miles R E,Miles G,Snow C C.Collaborative Entrepreneurship:How Communities of Networked Firms Use Continuous Innovation to Create Economic Wealth[M].Stanford:Stanford University Press,2005.

[18]Veronica Serrano,Thomas Fischer.Collaborative innovation in ubiquitous systems[J].Journal of International Manufacturing,2007,18(5):599-615.

[19]Freeman C.Networks of innovators:a synthesis of research issues[J].Research Policy,1991,20(5):499-514.

[20]Hadjimanolis A.Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country(Cyprus)[J].Technovation,1999,19(9):561-570.

[21]Nieto M J,Santamaria L.The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation[J].Technovation,2007,27(6/7):367-377.

[22]Burt R S.Structural holes and good ideas[J].American Journal of Sociology,2004,110(2):349-399.

[23]Tsai W P.Knowledge transfer in intra-organizational networks:effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(5):996-1004.

[24]解学梅,曾赛星.创新集群跨区域协同创新网络研究述评[J].研究与发展管理,2009,21(1):9-17.

[25]Hideki Yamawaiki.The evolution and structure of industrial clusters in japan[J].small Business Economic,2002(18):121-140.

[26]Britton J.Network Structure of an industrial cluster electronics in Toronto[J].Environment and Planning(A),2003(6):983-1006.

[27]陈丽平.福建省区域创新现状分析[J].科技和产业,2010,10(1):11-15.

[28]谭文华,张丽平.福建省科技创新平台建设的回顾和展望[J].科福建农林大学学报(哲学与社会科学版),2011,14(2):28-31.

[29]郭斌.我省贯彻国务院支持海西意见《实施意见》解读[N].福建日报,2009-10-19(2).