论医疗服务的竞争性供给

——交易费用的视角

2014-11-21宁德斌

宁德斌 杜 颖

《企业的性质》作为经济学的经典之作,科斯开创了交易费用理论的先河(Coase,1937:386-405),为制度研究提供了新的理论工具,交易费用逐渐演绎成为制度经济学的核心概念,并成为衡量制度设计是否合理的重要依据。既然交易费用影响生产的契约安排和市场上商品的数量和类型(Wang,2003:1-16),那么,一个国家或者地区的医疗服务制度安排也深刻地影响着医疗服务供给和人们获得健康的方式和途径。我国的新医改在取得重大成就的同时,机制体制的创新成为摆在我们面前最关键的问题。在大规模的政府投入驱动之后,在某种意义上,供给的有效性——正如帕金斯等所说——“要比投资量的增加重要得多”(赵志耘、吕冰洋,2005:46-56)。医疗服务制度的论争再一次浮出水面。本文试图分析不同制度下的医疗服务交易费用,从而为制度设计提供新的探讨。

一、医疗服务竞争性供给的提出

医疗服务制度的演进深受主流经济学溢出效应的影响,围绕着政府与市场在医疗服务供给中的作用,我们可以对医疗服务制度作出基本层面的概括。

建国以来,我国的医疗卫生服务制度大体形成了三种模式:一是建国以后逐步建立起来的以初级卫生保健为核心内容的社会福利型医疗卫生制度;二是改革开放后逐步推进的以市场化为特征的市场供给型医疗卫生制度;三是当前正在推动的以基本医疗卫生服务均等化为目标的政府主导型医疗卫生制度。

从全球范围来看,卫生经济政策经历了两大变革和三个阶段。早期经济学家如威廉·配第(William Petty)等的探索性研究基本上是在自由市场理论的范式内展开的,贝弗里奇(Beveridge)报告是社会领域经济学研究的一个转折,同时也是卫生经济学的一个转折;同样,新公共管理运动则是又一次重大的思想变革和实践创新,带来了医疗服务供给理论与实践的转变,重新把目标聚焦于医疗卫生领域政府与市场关系的探究,催生了政府供给与市场供给的一些新模式,如PPP模式、提供者与供给者分离,等等。在政府与市场的争论中,英国通过“内部市场”和公私伙伴机制来解决政府失效的问题,取得了很大的进展,成为以放松管制为特征之一的新公共管理运动的典范。20世纪70年代以来,内部市场(Internal Market)、市场化(Marketization)是福利型国家医疗改革的主题词(Klein,2006:54-56)。医疗照顾(Medicare)、政府规制(Regulation)成为影响市场型国家医疗政策的重要术语(Cowan& Hartman,2005:1-26)。我们将这种致力于政府责任与竞争机制相融合的制度称为竞争性供给制度。

概括起来,医疗服务制度可以理解为三种基本形式:社会福利型医疗服务制度,自由市场型医疗服务制度,竞争性供给型医疗服务制度。其中,医疗服务竞争性供给源自蒂伯特模式的开创性设想,即公共物品供给可以通过竞争来提供(Tiebout,1956:416-424)。按照梅森(Mason)的有效竞争市场结构理论,结合医疗服务市场特点,本研究将医疗服务竞争性供给定义为:符合一定资质要求、不存在“合谋”行为、倾向于法人治理的大量供给者共同提供医疗服务的一种制度安排。这是一种以市场竞争为基础、以政府责任为条件、以改进供给效率和促进公共价值为目标的制度安排。

希斯证明,竞争加剧使营利医院和非营利医院在质量方面的差异缩小(Hirth,1999:219-240)。高瑞斯坎南等说明管理型医疗是竞争对医院质量激励的一个关键条件(Gowrisankaran& Town,1999:747-767)。希伊等的研究表明,初级卫生保健系统是有效供给的最重要因素(See&Saltman,Boerma,2006)。

二、医疗服务制度的交易费用分析

如何定义和测度医疗服务交易费用,鲜有报道。根据医疗服务交易的特点,我们可以从患者的角度将医疗服务交易费用界定为:患者在获得医疗服务过程中所承担与医疗服务生产过程无关的费用,它包括需求方的搜寻成本、医疗费用中的额外负担和由于等候所带来的时间成本。

竞争性供给制度对交易费用的吸纳,主要体现为三个方面:

(一)供给数量变化对等候成本的吸纳

社会福利型制度常常面临供给不足而等候成本过高。据报道,英国择期手术的平均等候时间为2至3个月,那么,其交易费用则为等候时间内的平均工资水平,以及因等候所承担的疾病带来的痛苦。竞争性供给制度下,由于投资主体的多元化和供给主体的目标函数的变化,医疗服务市场均衡量发生改变,从而吸纳等候费用,如图1所示。

图1 不同制度下医疗服务供给数量的变化

图1(a)表示社会福利型制度下,受投资约束,并且政府投资的边际收益递减和边际成本递增的速度都较快,供给均衡数量为Q10。图1(b)表示自由市场型制度下,投资约束减小,边际收益递减与边际成本递增的速度慢于政府投资,供给均衡数量为Q20,Q20>Q10,但是由于存在SID,需求曲线从D1右移至D2,实际供给量为Q21,Q20Q21为过度服务供给量,这时医疗服务价格从P20提高到P21。竞争性供给制度下,如图3(c),市场均衡供给数量为Q30=Q20,政府承担其公共责任,提供一定数量的基本医疗服务,使供给曲线从S1右移至S2,医疗服务供给量达到Q31,由于目标函数的改变,SID 得到约束,医疗服务价格从P30下降到P31。医疗服务供给数量的增长与医疗服务价格的下降,吸纳了患者的等候费用。

(二)市场结构变化对搜寻成本等的吸纳

供给者数量的增加,会提高患者就医过程的非结构化程度,医院等级往往会成为患者就医选择的质量标志物,根据《2007年中国卫生事业发展情况统计公报》(以下简称《公报》),我国60%左右的病人就医时均选择了二级以上医院,这与世界卫生组织(WHO)的建议——“70-80%的常见病、多发病应当可以在基层得到相应的服务”——很不相符,如果病人实现合理分流,其意义是医疗费用将节约100亿元以上的额外负担。从SID 的角度来看,据雷海潮等人(2002:29)的一项研究证实:在CT 使用中,有16.3%的检查是不必要的。

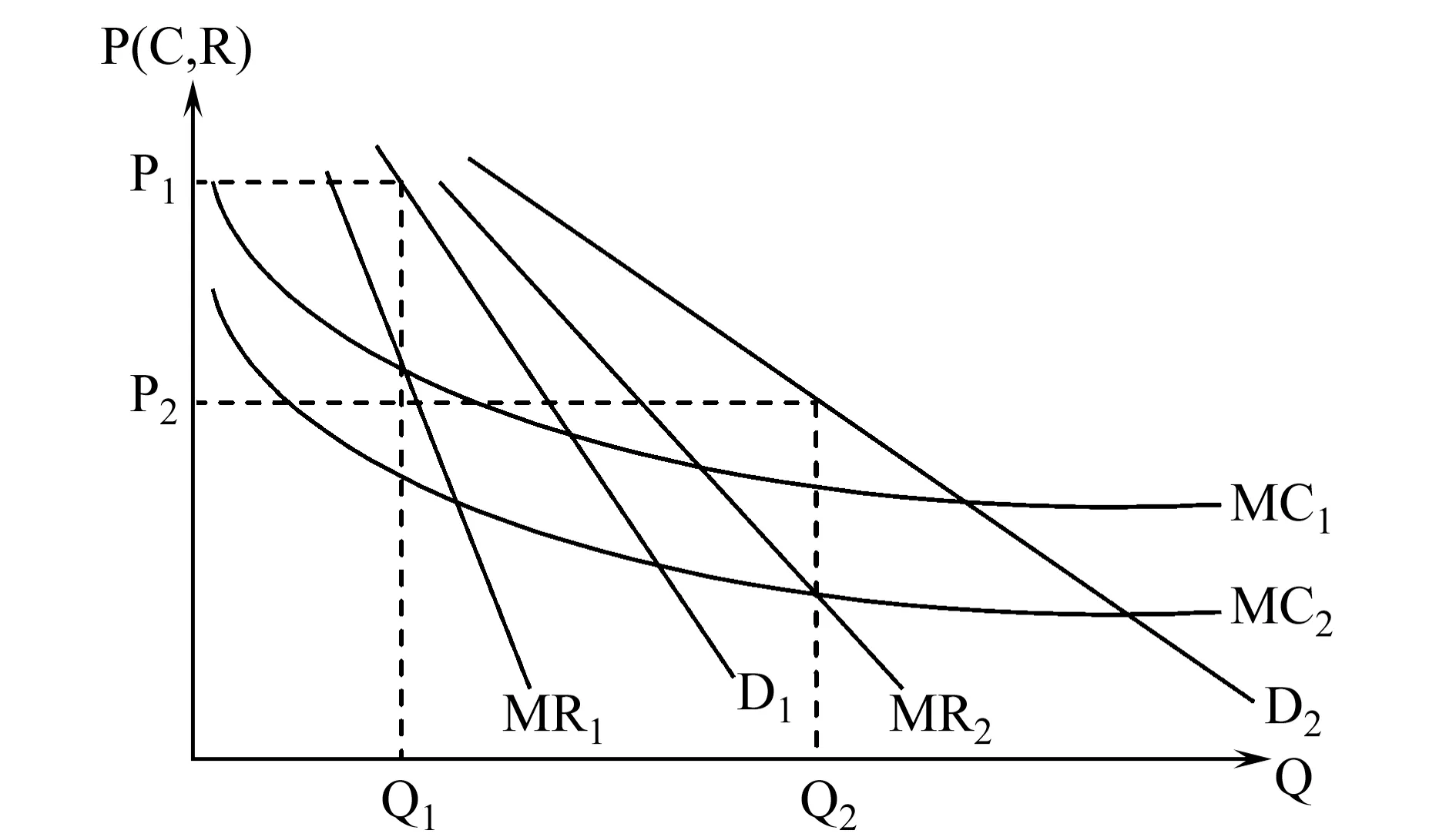

竞争性供给制度通过对市场结构的影响来吸纳上述医疗服务的交易费用,如图2所示。

社会福利型供给制度下的政府垄断,自由市场型制度下的资源集中和分布不均衡,已经成为公认的事实,严重抑制了医疗服务需求,表现为图2中的D1曲线,这时,Q1为供给者MR1=MC1时的均衡供给数量,价格为P1。竞争性供给制度下,需求曲线演变为斜率不同于D1的D2曲线,这时,Q2为MR2=MC2时的均衡供给数量,价格为P2。

理论上,在竞争性供给制度下,一方面政府通过信息规制和医疗保险支付方式的改革,可以引导患者合理就医;另一方面在一个竞争性的市场中,作为一种竞争手段,供给者会主动地向患者传播更多的医疗信息,从而实现效用最大化,这样使得患者能够获得更多剩余,有效地抑制供给诱导需求。竞争性机制可能是改善我国医疗市场中患者福利的更有效的手段(刘小鲁,2012:88-96)。因为在医生决策中面临着(过度医疗,合理医疗)两个行动策略,而病人面临(就医,重新选择)两个行动策略,当医生选择过度医疗时,极有可能成为零和游戏,竞争条件下的最优策略是(就医,合理医疗)。

(三)社会收益的变化

图2 医疗服务市场结构的变化

图3 不同制度下医疗服务供给的社会收益

公平和效率是医疗卫生服务制度绕不开的主题,自由市场供给制度下的公平问题突出,如2003年,20%的美国人花掉了80%的治疗费用,其中1%人的开销占了总额的22%,还有一半美国人没有发生任何医疗费用(葛锦晶,2009:39-42)。因此,医疗服务供给制度的社会总收益成为制度选择的一项重要依据,竞争性供给条件下,政府与私人投资的趋同性促进医疗服务供给的社会收益最大化,如图3。图3表示,假定政府代表公共利益,MR1、MC1为政府投入的边际收益与边际成本,MR2、MC2为私人投入的边际收益与边际成本,如前所述,MR1的递减速度、MC1的递增速度分别快于MR2、MC2。MR1、MR2在相交后趋于同一,MC1、MC2在达到均衡数量Q0后也将趋于同一。由于政府的社会收益最大化目标函数和对外部不经济的克服,社会总收益为MR1经BC与MC2和坐标纵轴围成的区域,而社会福利型制度下的社会总收益为MR1、MC1和坐标纵轴围成的区域,自由市场型制度下的社会总收益为MR2经AB、BC与MC2和坐标纵轴围成的区域,显然,竞争性供给制度促进了社会收益最大化。

我国医疗服务三个不同时期的供给数量与价格变化也反映了制度对交易费用的影响,如表1。

我们以1980-1990年作为社会福利型制度阶段,以1995-2007年作为市场供给型制度阶段,以2009-2011年作为政府主导供给的制度变革阶段。对此,我们作三点说明:第一,我国社会福利型制度阶段持续时间较长,表1所提供资料为该阶段后期数据;第二,我国的市场化医改始于90年代初期,基本格局形成于1992年前后,因此,1990年数据显现了一定的市场化阶段的特点;第三,现阶段处于变革中的医疗服务制度有别于前面两个阶段,包含有竞争性供给的一些重要元素,包括政府责任与竞争的引入等。从表1可以看出如下结论:1.竞争性供给制度能够有效降低交易费用,从诊疗人次、入院人次等医疗服务利用指标和出院者平均住院日等医疗服务效率指标的变化可以得到证明;2.竞争性供给制度能够有效促进社会收益的增加。比如,年人均诊疗人次/居民人均年收入的变化说明:第一,社会福利型阶段医疗服务利用与收入增长呈反向变化,其基本解释是医疗服务供给有限。第二,市场供给型阶段收入弹性由负转正,反映了市场结构的深刻变化。第三,2009年出现一个拐点,是我国启动新医改后卫生资源和医疗服务利用出现转型时急剧增长所致,尔后趋于平衡,且医疗服务量的变化与收入增长弱正相关,反映了基本医疗服务均等化目标初步实现。

表1 我国医疗服务供给与价格一览表①资料来源:《中国卫生统计年鉴》2004-2010,《我国卫生事业发展统计公报》2009-2011,《全国年度统计公报》1980、1985、1990、1995、1998、2001、2004、2007、2009-2011,第一、二、三、四、五次《全国人口普查公报》,《第六次全国人口普查主要数据公报》

三、构建医疗服务竞争性供给制度的建议

应该来说,新医改的典型制度特征是政府责任的回归。制度经济学强调“有效率的组织是经济增长的关键”(卢正惠,2003:62-64),基本医疗服务公共化背景下,培育符合一定资质要求、不存在“合谋”行为、倾向于法人治理的大量供给者,是构建医疗服务竞争性供给制度面临的主要任务。

(一)竞争主体的培育

1.公立医院法人治理结构。医疗卫生机构的治理结构不同于公司的法人治理,利益相关者的偏好多元化和分散化,以及如何回应公共权利与资本权利的冲突是医疗卫生机构治理结构改革的重点和难点。除了资本股权人以外,公共利益代表按照一定的比例行使决策权以维护公共利益的董事会结构,我们称之为“非货币股权”。它通过参与决策索取非货币性剩余——公共利益,可以较好地回应利益冲突。

2.开放的医疗服务供给体系。近年来,我国民营医院有较大的发展,2008年我国营利性医疗机构4038个,2011年我国民营医院达8437个②资料来源:《2009中国卫生统计年鉴》、《2011年我国卫生事业发展统计公报》。。但是,公立医院与民营医院的运营环境在管理、投资、税收、补贴、监管等诸多方面还存在巨大的差别。建立开放的医疗服务供给体系,还需要破除以下一些主要障碍:医疗机构资质标准化、医疗机构规模适度化、医疗市场投资自由化、医疗服务监管规范化、医疗服务公共责任明晰化。

(二)竞争机制的构建

1.内部市场。由于体制的原因,我们可以把公立医院之间的竞争看作是内部市场结构,当前推进公立医院改革,就是以公立医院补偿机制和绩效机制为重点,促进医院之间开展以质量、价格、病人满意度和服务效率为内容的竞争。一是医疗服务保运行,破除以药养医,破除医院运营与发展对物化技术过度应用的依赖;二是政府补偿保发展,在统一的规划内,固定资产投资由政府负责;三是政府补偿与绩效挂钩,越是优质低价高效,越是病人满意,就越能获得政府的发展支持。同时,积极推进公立医院人事、分配制度等内部运行机制的改革,促进医院内部医生之间的竞争。

2.公共服务的竞争性供给。经济学提供了多种公共物品私人供给的理论模型,其基本的理论特点是生产者与提供者的分离。按照这一理论,具有公共性质的基本医疗服务可以通过竞争性机制来实现供给。这里我们把理论上的私人理解为具有相对独立性的生产实体,公立医院就属于这样的实体。从这个意义上,政府与公立医院之间也存在提供者与生产者之间的类同,民营医院则更是独立的生产实体。当然,有多种竞争性供给方式可供选择,在现有体制下,以生产者竞标和质量契约模式为比较现实的选择。

(三)市场体系的完善

1.政府职能转变。虽然学术界提出了“管办分离”、“政事分离”等政府变革的思路,然而分离之后的政府如何来引导和实现资源的有效配置,还是一个悬而未决的问题。而缺少政府作用的资源配置显然会导致地区之间、城乡之间的不均衡。因此,政府需要对资源配置的结构作出有约束力的规划,实行准入规制,我们称之为“规划型政府”。所谓规划型政府,是指政府对医疗卫生资源的配置、医疗服务价格、医疗服务需求、医疗服务供给、基本医疗服务的界定等方面进行宏观的筹划,根据区域医疗服务需求的特点、社会经济发展水平,确定基本医疗服务的水平,制定医疗服务指导价格,规划医疗服务资源的总量和结构,制定投融资政策,拓宽投融资渠道,指导医疗卫生服务体系的重组,确定政府需要购买的医疗服务量和支付方式。同时,政府职能要从直接提供医疗卫生服务转向规范、监管医疗卫生服务市场转变。

2.激励性规制。我国长期以来实行的价格规制没有有效地控制医疗卫生服务价格,原因在于这种规制不能有效地分配医院与医生的努力水平,为诱导需求提供了制度空隙(Laffont& Tirole,1990:1-36)。只有当成本不能在不同产品之间转移的时候,企业才不会重新分配其努力程度。同理,也只有当不同产品的收益水平一致时,价格规制下的收益增加会朝着成本控制的方向努力。因此,医疗卫生服务的激励性规制就包含着补偿机制的改革,即通过补偿机制来改善基本医疗卫生服务的收益水平和抑制不合理的医疗卫生服务。具体地说,在根据社会总支付能力(社会经济发展水平、居民可支配收入、社会保障水平和公共支出规模)和社会总需求确定基本医疗卫生服务的范围之后,再根据医疗卫生机构的功能定位确定医疗卫生机构的平均服务价格或者总成本水平(佟珺、石磊,2010:38-46)。由此,在市场制度不断完善的条件下,一方面竞争机制会促成市场价格的形成,另一方面形成了规制价格,两种价格之间的差距是政府补偿的基本依据。医疗卫生机构在平均价格水平内提供的基本医疗卫生服务越多,获得的补偿越多,相反,超出平均价格水平越多,负担的惩罚成本越高。这样,激励能够与公益价值和组织效率较好地相容。

3.面向产权制度的变革。产权作为经济运行背后的制度基础,是完善医疗卫生服务市场制度的支柱,只有在产权制度确立的基础上,才能够最大限度地节约交易成本降低交易摩擦,从而市场价格机制才能有效运转(Coase,1937:386-405),因为产权激励能够促使产权主体形成合理的产权收益预期,也可能通过约束机制抑制机会主义倾向和惩罚机会主义行为,从而使外部性在更大程度上得以内部化(德姆塞茨,1999:129)。但是,目前我国医疗服务市场处于分割竞争的状态,产权制度的变革容易导致局部垄断。有鉴于此,我们以竞争机制促进市场主体的培育,主体培育和竞争机制面向产权制度变革,从而逐步构建市场主体趋于成熟、政府职能合理转变,进而推动市场竞争体系的医疗服务竞争性供给制度。

[1] [美]哈罗德·德姆塞茨(1999).所有权、控制与企业:论经济活动的组织.北京:经济科学出版社.

[2] 葛锦晶(2009).基于中美比较的中国医疗卫生体制改革新思路.经济问题探索,6.

[3] 雷海潮、胡善联、李 刚(2002).CT 检查中的过度使用研究.中国卫生经济,10.

[4] 刘小鲁(2012).我国劝诱性医疗的成因:管制、市场结构还是信息不对称? 经济评论,2.

[5] 卢正惠(2003).论制度与激励.云南社会科学,1.

[6] 佟 珺、石 磊(2010).价格规制、激励扭曲与医疗费用上涨.南方经济,1.

[7] 赵志耘、吕冰洋(2005).政府生产性支出对产出—资本比的影响.经济研究,11.

[8] Cowan,Cathy A.& Micah B.Hartman(2005).“Financing Health Care:Businesses,Households,and Governments,1987-2003”,HealthCareFinancingReview,1.

[9] Coase,R.H.(1937).“The Nature of the Firm”,Economics,4.

[10]Gowrisankaran,G.& R.Town(1999).“Estimating Quality of Care in Hospitals Using Instrumental Variables”,Journalof HealthEconomics,18(6).

[11]Hirth,R.A.(1999).“Consumer Information and Competition between Nonprofit and For-Profit Nursing Homes”,Journalof HealthEconomic,18(2).

[12]Klein,R.(2006).TheNew PoliticsoftheNHS:fromCreationtoReinvention.Oxford:Radcliffe Publishing Ltd.

[13]Laffont&Tirole(1990).“The Regulation of Multiproduct Firms”,JournalofPublicEconomics,43.

[14]Wang,Ning(2003).“Measuring Transaction Costs:An Incomplete Survey”.The Ronald Coase Institute Working Paper Series,2.

[15]See,R.B.&A.Rico Saltman,W.Boerma(2006).PrimaryCareintheDriver'sSeat?Buckingham:Open University Press.

[16]Tiebout,Charles M.(1956).“A Pure Theory of Local Expenditures”,TheJournalofPoliticalEconomy,64(5).

[17]Wallis,J.J.& D.C.North(1988).“Should Transaction Costs Be Subtracted from Gross National Product”,The JournalofEconomicHistory,48.