山谷型垃圾填埋场失稳模式离心模型试验研究

2014-11-20侯瑜京陈祖煜张雪东孙庆雷姚仰平

彭 仁,侯瑜京,陈祖煜,张雪东,孙庆雷,姚仰平

(1.北京航空航天大学 土木工程系,北京 100191;2.中国水利水电科学研究院 岩土工程研究所,北京 100044)

垃圾填埋场的整体稳定是其安全运行的重要保障。填埋场失稳不仅会引起渗滤液大量渗漏,严重污染周边环境,甚至会导致人员伤亡,其后果是灾难性的[1-2]。大型填埋场是一个包含有多种材料、体积庞大的土工构筑物,特别是对于那些使用多层土工合成材料复合衬垫的现代垃圾填埋场,其破坏原因就变得更加复杂。Qian等[3]对国际上近20a发生的15起大型填埋场失稳破坏案例进行了调查,研究发现其中11起为填埋体沿衬垫系统的平移破坏,仅4个是填埋体内部的圆弧滑动破坏。

目前在工程实践中,仍然采用传统土力学中针对一般土体所建立的极限平衡法分析固体废弃物堆体的稳定性[4-8]。针对填埋体沿衬垫系统平移破坏,Qian等[9]采用极限平衡理论提出了双楔体平衡破坏分析方法。而填埋场的失稳破坏问题是大变形问题,如在美国加州Monterey Park进行的荷载试验,超载的填埋体边坡产生很大的变形,仍无明显的破坏面[10]。采用传统极限平衡方法,不考虑填埋体本身的变形特性可能会低估填埋场的安全系数。

为进一步研究填埋场的破坏机理,一些学者开展了离心模型试验研究。如Jessberger等[11]采用1~3a龄期且粉碎过的陈垃圾,模拟了约20m竖直边坡的破坏特征,验证了固体废弃物在发生滑动破坏前需经历较大变形过程。朱斌等[12]研制了模拟真实垃圾土的配方,并在此基础上研究了填埋体的变形特征。沿复合衬垫失稳过程中,土工膜承受较大拉力。一些学者还对填埋场中土工膜抗拉特性开展了研究,如Thusyanthan等[13]采用配制垃圾土,对填埋场的地震动响应与衬垫系统土工膜拉力问题进行离心试验模拟,试验表明地震作用引起的土工膜拉力比静力条件下增加5%~25%。林伟岸等[14]对土工膜拉力问题也进行了离心试验模拟,认为坡度和沉降是影响土工膜拉力发展的重要因素。

由于离心试验能够成功的复制原型问题的土体应力水平和密度,在垃圾填埋场问题研究中得到了较好的应用。但限于试验模拟问题的复杂性,填埋体沿衬垫系统平移破坏的过程还没有实现。目前对于沿衬垫系统破坏问题都是仅认为是界面强度的问题,并没有将界面特性与上部填埋体的变形特性结合考虑。因此,有必要利用新的模拟手段,模拟填埋体沿衬垫界面破坏的全过程,为揭示填埋体沿衬垫界面失稳破坏机制奠定基础。

本文采用离心模型试验方法,开发利用可在超重力场环境下变角度的模型箱,再现了垃圾填埋场沿底部界面整体失稳破坏过程。测量了垃圾土坡的位移变化,分析了垃圾土坡变形失稳规律。初步探讨了填埋体沿衬垫界面整体失稳的分析方法。

1 试验材料和试验设备

1.1 试验材料

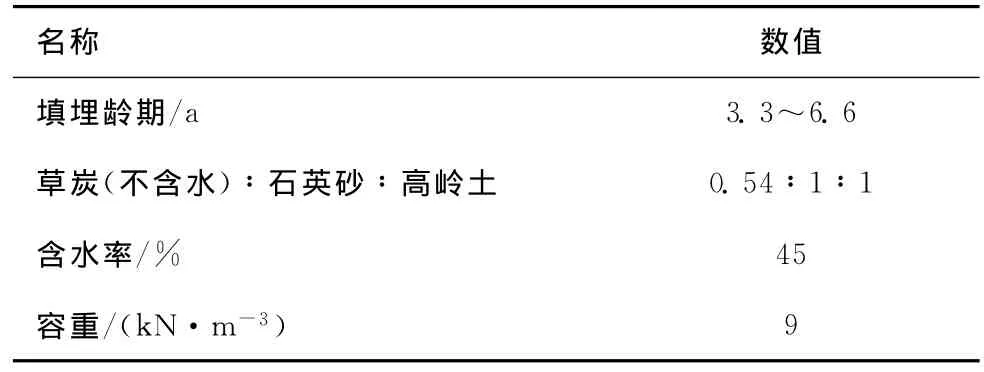

1)配制垃圾土。研究采用中龄期垃圾土[9],配制垃圾土主要选用水、草炭、高岭土以及福建标准砂,按不同配比配制不同龄期垃圾土。如中龄期垃圾土,草炭(不含水)∶高岭土∶石英砂质量比为0.54∶1∶1。试验各控制参数如表1所示。

2)模拟复合衬垫系统。现代复合衬垫系统通常包括粘土层、土工膜、土工网、土工布以及砂土层等。在离心模型试验中,难以复制一个如此复杂的衬垫系统[8]。因此需要对复合衬垫系统进行简化。垃圾土与复合衬垫系统中土工膜的摩擦角通常在20~30°,Thusyanthan等[13]通过在光面土工膜上粘贴砂子的方法,模拟了模型垃圾土与土工膜24.9°摩擦角的工况,并且无明显峰值出现。施建勇等[15]利用改进的大型碟环式单剪仪对复合衬垫系统的整体剪切试验表明,多层复合衬垫系统的整体应力-位移曲线与Thusyanthan等采用土工膜上粘贴砂子的方法得到的结果相近。本试验复合衬垫系统的模拟也采用类似的方法,通过控制用砂量(43.6g/m2)保证摩擦角为25°[14]。

表1 中龄期垃圾土参数

1.2 试验设备

试验在中国水利水电科学研究院LXJ-4-450型土工离心机上进行,该离心机最大转动半径5.03m,最大加速度300g。试验还专门开发了可在离心超重力场环境下工作的变角度模型箱,如图1所示。设计荷重88.5kg×70g,模型旋转角速度1.4rad/min。试验使用的模型箱为单面有机玻璃模型箱,其中铝合金板厚度16mm,有机玻璃板厚度20mm。模型箱内部尺寸568mm×342mm×308mm(长×宽×高)。有机玻璃板一侧还装有支架,可装摄像头。支架顶端距有机玻璃板距离450mm。

2 试验模型和试验过程

2.1 试验模型

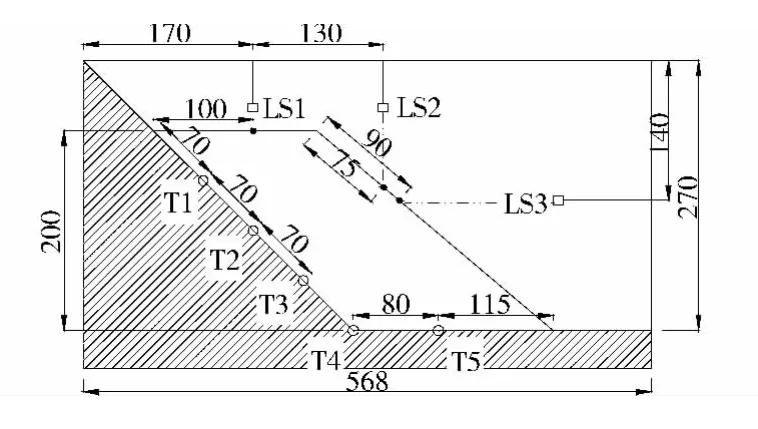

试验所用模型箱侧壁涂有凡士林,从而减小模型侧壁与垃圾土体间的摩擦。复合衬垫系统进行简化至单层衬垫,单层衬垫按在1mm厚土工膜上粘砂的方法进行处理。前坡坡脚角度为40°,后坡楔形体基础坡角角度45°。模型整体尺寸及传感器布置如图2所示。图中还给出了激光传感器测量点对应垃圾土坡的位置。

图1 变角度模型箱装置

图2 模型设计图(单位:mm)

2.2 试验过程

在楔形体基础及底部基础上铺置好衬垫,按预定密实度分层夯实垃圾土,然后进行削坡处理,使达到设计坡度。模型制作过程中埋置传感器,传感器位置如图2所示。制作好的模型放入离心机吊篮,启动离心机至加速度40g,观察激光位移传感器数据,待模型变形稳定后,按照固定旋转角速度1.48rad/min转动模型箱,模型土坡逐渐变陡,直到垃圾土坡内部明显破坏。试验过程进行摄像,图像采集系统以26帧/s的帧率采集图像,记录激光位移数据及土压力数据,需要说明的是,由于“土拱效应”,土压力数据在本次试验中没有测量好,故试验结果中没有给出。试验结束后进行模型箱倾斜角度测量和模型取样测试。本文中试验结果按照模型比尺整理。

3 试验结果

3.1 g值上升与稳定阶段

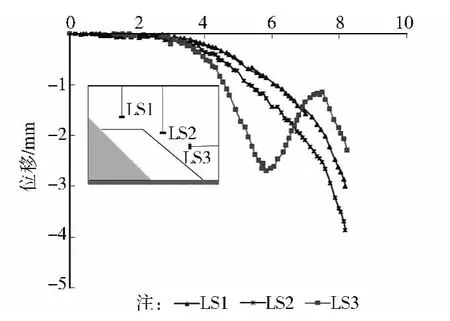

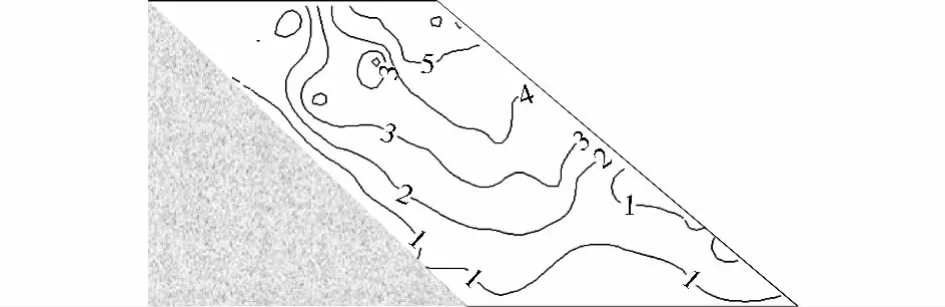

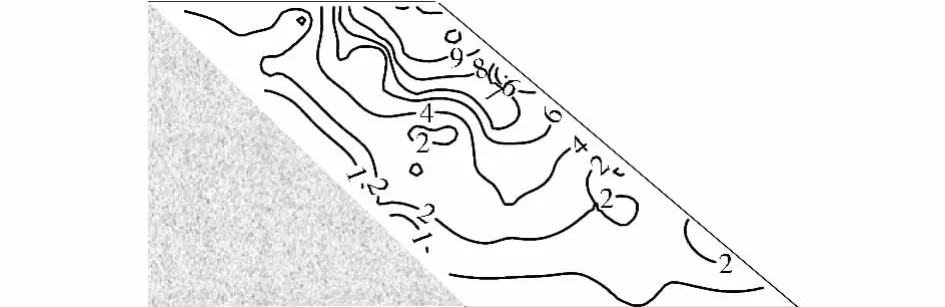

图3给出了g值上升阶段激光位移数据,由于信号采集中断的问题,只记录到前8min的位移变化。由图3可知,在离心机g值上升过程中,3个对应点都伴随有位移变化,LS1和LS2对应点发生持续沉降位移,并且LS2对应点竖向位移一直大于LS1对应点。但是LS3对应点位移先减小,后增大。这可能由于LS3所测点发生了往水平方向鼓出的现象。30g所对应的竖向沉降位移场如图4所示。由图4可知,位移场分布在坡肩处的竖向变形值最大。位移等值线沿界面方向发展,在界面附近处也伴有较小的位移值。

图3 g值上升阶段位移-时间曲线

图4 竖向位移场分布(30g,单位:mm)

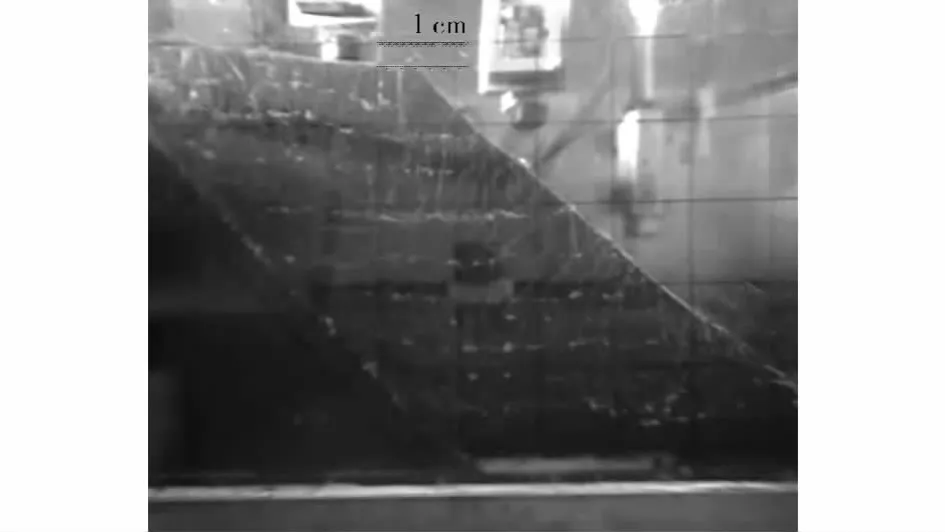

离心机转到40g并稳定5min后的位移场如图5所示,对应模型如图6所示。可以看出,位移最大处位于坡肩,达到1cm。由PIV位移分析得到的数据与拍照计算得到的数据进行了对比分析,如图6所示,认为PIV分析计算数据可靠。

图5 竖向位移场分布(40g,单位:mm)

图6 g值稳定阶段模型图(40g)

3.2 模型旋转阶段

在试验过程中,通过旋转模型箱,改变填埋场几何构型,获得垃圾填埋体沿底部界面整体滑动过程,再现整体失稳灾害现象,为研究触发填埋体整体失稳影响因素提供试验基础数据支撑。

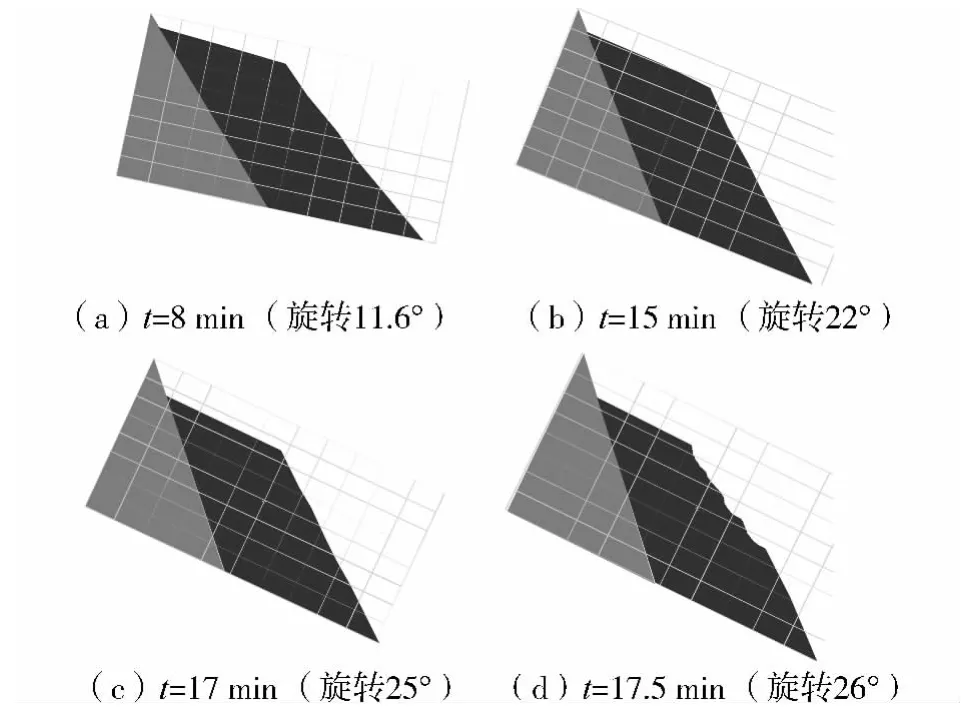

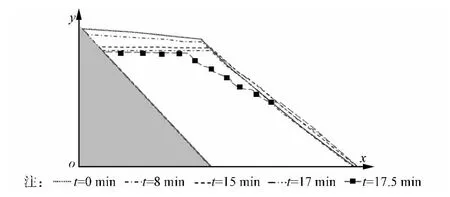

模型箱旋转过程中,对坡体变形过程进行了摄像,记录了坡体变形的整个过程。将各阶段垃圾土坡外轮廓线及对应模型箱旋转角度作图,如图7所示。随着旋转角度的增大,坡体整体滑移的趋势明显,模型箱旋转持续旋转26°后,即前坡坡脚为66°时,填埋体沿内部出现破坏后停止旋转模型箱并停机。可以看出,填埋体最后沿内部破坏的位置不是在坡脚处,并不是典型的圆弧破坏模式。

图7 坡体变形失稳过程

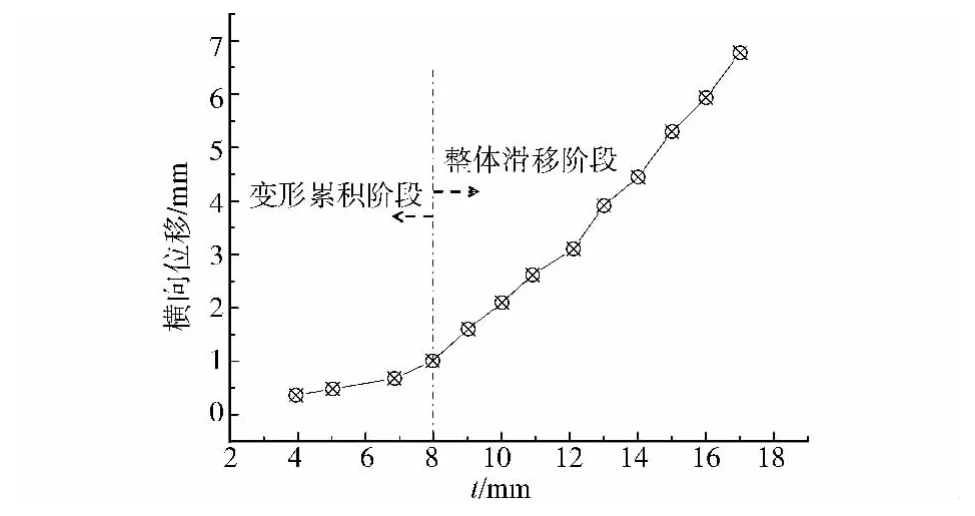

其变形累积过程如图8所示。在旋转角度为11.6°时,矢量角度大部分还是沿斜坡界面方向,也有少量在坡中间处方向集中的现象,随着角度的增大,旋转角度达到22°时,矢量方向有分层现象,主要可以分成两层,以中间坡面线为分界,以下平行于坡底方向,整体量级相对较小。在坡底处,平行于坡底方向监测了3个点E、F、G点平行于坡底方向的位移,3个点位移值取平均,作图9。由图9可知,模型箱旋转阶段,平行坡底方向的位移随着旋转角度的增加而累积,在0~8min阶段,位移累积量整体较小,表明垃圾土坡整体滑移量还较小。8min后,模型箱继续旋转过程中发现位移累加值增加明显。以t=8min为分界,将变形失稳过程分为变形累积阶段与整体滑移阶段。t=8min对应垃圾土坡前坡51.6°,后坡56.6°,底坡11.6°的几何构型。

从图10明显的看到填埋体沿衬垫底部界面整体滑移的现象,显示了坡体的破坏过程。由图可以看出模型整体滑移量与变形都很大,在垂直坡底方向比平行坡底方向变形累积位移要大,垂直坡底方向累积位移达到40mm,而平行坡底方向位移接近于10mm。

图8 模型箱旋转阶段矢量图

图9 E、F、G点平均位移(平行坡底方向)

图10 模型箱旋转阶段坡体滑动过程

4 讨论

1)填埋场沿衬垫界面滑移破坏模式分析

在40g离心作用力下,离心模型试验模拟了原型约8m填埋厚度的城市生活垃圾填埋场,通过旋转模型箱,改变填埋场几何构型,再现了垃圾堆体沿衬垫界面滑移破坏的过程。滑动过程如图10所示。分析这一过程可知,填埋堆体初始变形主要在垂直于坡底方向(竖向),竖向位移累积到一定程度后,如图10中t=15min时,模型转而以平行坡底方向的横向滑移为主。由此可以推断,在填埋场斜坡段,界面的相对滑移量将首先增大,即斜坡段的衬垫界面将先越过峰值,达到残余峰值强度。斜坡段的填埋体继续挤向坡底方向,迫使底坡处堆体自身压缩,并沿坡底横向运动,当底坡处堆体横向滑移量不大,衬垫界面处的强度将不会越过峰值,这取决于堆体横向滑移的量值。该滑移破坏模式,从物理模型试验上验证了Stark等[16]建议的衬垫系统强度取值方法的合理性,即斜坡段界面强度取残余强度值,底坡段取峰值强度值,并以此计算填埋场的稳定安全系数。

2)垃圾土抗剪强度取值影响因素

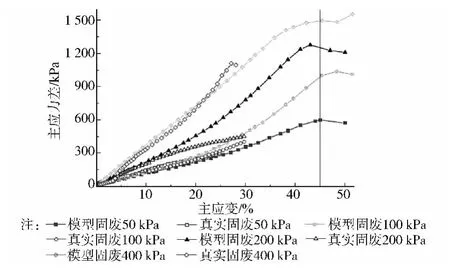

垃圾土的应力-应变曲线呈现出显著的应变硬化特性,随轴应变的增加,偏应力一直处于增长的趋势,即使应变达到20%,偏应力仍继续增长,特别是围压较高时,当应变超过20%后,偏应力增加反而更为显著,如图11所示。由于固废的强度参数强烈依赖于破坏应变取值,对于同一填埋场,取不同的破坏应变就会得到不同的安全系数。本次试验,随着模型选转角度的增大,最终在坡体内部浅层处出现滑移面,而没有沿坡体内部深层破坏的迹象,这可能是由于随着上覆荷载的增大,深层垃圾土的应变硬化现象更为显著造成的。

图11 中龄期模型固废应力-应变关系[17]

目前,针对固废的破坏应变取值问题还未有一致的观点。考虑到填埋场变形对构筑物的影响较大,建议以15%~20%应变对应的剪切强度作为垃圾土抗剪强度参数。影响垃圾土强度的因素还有很多,比如垃圾的龄期,一般随着垃圾龄期的增加,抗剪强度有增加的趋势[18]。此外,土体的渗透性也直接影响到抗剪强度取值方法,对于渗透性较差的垃圾土,又面临着较快的加荷速度时,需要取不排水剪切强度作为分析参数。抗剪强度还与垃圾土本身的饱和程度相关,随着渗滤液水位的升高,渗滤液以下区域应看作饱和垃圾土,而对于渗滤液面以上区域,应作为非饱和垃圾来考虑,而非饱和土体抗剪强度又与饱和度有密切关系。由此可以看出,垃圾土抗剪强度取值较为复杂,应综合考虑主要因素,合理简化,获得与实际工程较为一致的强度参数,为稳定性计算奠定基础。

5 结论

1)在40g离心加速度的条件下,前坡40°,后坡45°的填埋场主要表现为沉降变形,坡肩处沉降值最大,沿底部界面失稳的可能性较小。通过旋转模型箱,改变了填埋场几何构型。当模型箱转动超过11.6°(对 应 填 埋 体 前 坡 51.6°,后 坡 56.6°,底 坡11.6°),填埋体开始沿衬垫界面滑移,随着模型箱的转动角度不断增大,整体滑移呈加速趋势。当模型箱旋转26°后(对应填埋体前坡66°,后坡71°,底坡26°),破坏模式由整体滑移变为沿填埋体内部浅层破坏。可以看出,填埋场几何构型对稳定性具有较大影响。填埋场设计时,应按照规范要求,控制好边坡各界面的坡度,特别是衬垫底部边坡坡角,最好不要超过衬垫界面摩擦角。

2)在沿填埋体内部浅层破坏之前,土体经历了较大的变形。垂直坡底方向的位移与平行坡底方向的位移分别达到40和10mm。在堆体沿平行坡底方向运动前,斜坡段处的填埋体已经发生了较大变形。这表明,填埋体沿衬垫界面滑移破坏过程中,斜坡段的衬垫界面将先越过峰值,到达残余强度,而底坡处衬垫界面参数可取其峰值强度。这一破坏过程,从试验角度验证了Stark等[16]建议衬垫系统强度取值方法的合理性。

3)城市固废的破坏应变取值问题还未有一致观点,因为固废即使变形较大但仍不发生破坏。试验中,模型土体整体变形较大,模型最终在坡体内部浅层处出现滑移面,而坡底处没有沿坡体深层破坏的迹象。考虑到填埋场变形对构筑物的影响较大,建议以15%~20%应变对应的剪切强度作为垃圾土抗剪强度参数。实际影响抗剪强度参数的还包括垃圾土的龄期、饱和度状况以及渗透性及加荷载速率等因素,需要综合考虑。

[1]Mitchell J K,Seed R B,Seed H B.Kettleman hills waste landfill slope failure.I:liner-system properties [J].Journal of Geotechnical Engineering,1990,116(4):647-668.

[2]Stark T D,Eid H T,Evans W D,et al.Municipal solid waste slope failure.II:Stability analyses[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2000,126(5):408-419.

[3]Qian X,Koerner R M.Stability analysis when using an engineered berm to increase landfill space[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2009,135(8):1082-1091.

[4]《岩土离心模拟技术的原理和工程应用》编委会.岩土离心模拟技术的原理和工程应用[M].武汉:长江出版社,2011.

[5]詹良通,管仁秋,陈云敏,等.某填埋场垃圾堆体边坡失稳过程监测与反分析[J].岩石力学与工程学报,2010,29(8):1697-1705.Zhan L T,Guan R Q,Chen Y M,et al.Monitoring and back analyses of slope failure process at a landfill[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2010,29(8):1697-1705.

[6]詹良通,兰吉武,邓林恒,等.浓缩液回灌对垃圾填埋体水位及稳定性的影响[J].土木建筑与环境工程,2012,34(2):126-131.Zhan L T,Lan J W,Deng L H,et al.Effect of concentrated leachate recirculation on leachate level and slope stability of municipal solid waste landfill[J].Journal of Civil Architectural &Environmental Engineering,2012,34(2):126-131.

[7]张文杰,林伟岸,陈云敏.垃圾填埋场孔压监测及边坡稳定性分析[J].岩石力学与工程学报,2010,29(Sup2):3628-3632.Zhang W J,Lin W A,Chen Y M.Pore pressure monitoring and slope stability analysis of a waste landfill[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2010,29(Sup2):3628-3632.

[8]彭绪亚.垃圾填埋气产生及迁移过程模拟研究[D].重庆:重庆大学,2004.

[9]Qian X,Koerner R M,Gray D H.Translational failure analysis of landfills [J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2003,129(6):506-519.

[10]Singh S,Murphy B J.Evaluation of the stability of sanitary landfills [J].Astm Special Technical Publication,1990,1070:240-258.

[11]Jessberger H L,Kockel R.Determination and assessment of the mechanical properties of waste materials[C]//Waste Disposal by Landfill,1995,93:313-322.

[12]朱斌,杨春宝,王磊,等.人工城市固废配制及填埋场变形离心模型试验[C]//第一届全国岩土多场相互作用及环境土工学术研讨会,2011:425-432.

[13]Thusyanthan N I,Madabhushi S G,Singh S.Tension in geomembranes on landfill slopes under static and earthquake loading-centrifuge study[J].Geotextiles and Geomembranes,2007,25(2):78-95.

[14]林伟岸,张宏伟,朱斌,等.填埋场斜坡上土工膜离心模型试验研究[C]//第一届全国岩土多场相互作用及环境土工学术研讨会,2011:459-465.

[15]钱学德,施建勇,刘慧,等.垃圾填埋场多层复合衬垫的破坏面特征[J].岩土工程学报,2011,33(6):840-845.Qian X D,Shi J Y,Liu H,et al.Failure interface behavior of multilayer landfill liner system [J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2011,33(6):840-845.

[16]Stark T D,Poeppel A R.Landfill liner interface strengths from torsional-ring-shear tests[J].Journal of Geotechnical Engineering,1994,120(3):597-615.

[17]杨春宝.填埋场变形与稳定离心模型试验研究[D].杭州:浙江大学,2013.

[18]Machado S L,Karimpour-Fard M,Shariatmadari N,et al.Evaluation of the geotechnical properties of MSW in two Brazilian landfills[J].Waste Management,2010,30(12):2579-2591.