应用黏胶型性诱捕器对玉米大螟的监测效果及发生期预测研究

2014-11-14张莉敏

曾 伟,张莉敏

(1.四川省达州市达川区植保植检站,四川 达川 635002;2.四川文理学院,四川 达州 635000)

大螟[Sesamia inferens(Walker)]属鳞翅目夜蛾科的一种杂食性害虫,我国南方稻区均有分布,水稻与玉米混栽地区,最适宜繁殖和为害[1]。该虫在四川东南部常年春玉米和水稻混作地区,其第1代幼虫主要危害春玉米,造成玉米枯心苗,以后各代又主要转移到水稻作物上为害,造成水稻枯心苗、白穗、枯孕穗和虫伤株[2-3],川东南地区发生期以第1代较整齐,以后世代重叠[2]。稻区混种玉米,在玉米地需狠治1代大螟,以孵化高峰期用药为宜[1]。准确、及时抓好第1代玉米大螟的发生期的监测和预测工作,是搞好其防治的前提和关键,同时可有效减轻大螟对水稻的为害。在大田生产中,常利用发育进度调查和灯诱成虫等调查方法来掌握虫情动态,并将其作为第1代发生期预测的重要依据。姜海平等[4]曾利用水盆诱捕器开展了水稻大螟性诱测技术研究,据本文作者2011年对比试验研究,水盆型性诱测工具易受气象、水源和日常管理等因素影响较大,有一定的地域推广局限性,黏胶型性诱捕器是适宜川东北地区性诱监测工具应用推广的主要类型[5]。目前,国内在玉米大螟性诱和灯诱同地对比监测及应用黏胶型性诱捕器诱测预报技术方面的研究报道很少,为了丰富测报手段,克服传统监测方法存在着的一些问题与不足,积极探索和开创大螟成虫监测和预测的新方法与新技术,选择适合大螟的新型测报工具,以满足更多不同地理生态区域和非灯诱区基层测报点使用简单易行的监测工具和开展监测的需要,2014年,作者应用黏胶型性诱捕器开展了玉米大螟的监测效果及发生期预测的试验研究,供各地参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试作物为春玉米,靶标害虫为大螟。采用性信息素诱测工具和灯测工具,分别监测越冬代大螟成虫。性信息素诱测工具选用浙江宁波纽康生物技术有限公司生产的大螟PVC毛细管性信息素诱芯及黏胶型性诱捕器。灯测工具选用河南佳多科工贸有限责任公司生产的自动虫情测报灯(JDA型)。

1.2 试验方法

试验于2014年3月至5月在达州市达川区河市镇万河村10社常年种植水稻和玉米的混作区进行,选择有代表性的玉米地1块作为大螟黏胶型性诱捕器试验地,试验地面积667 m2,性诱测地放置诱捕器3台,呈正三角形放置,每台诱捕器与田边距离不少于5m,诱捕器放置高度0.8~1.0m,每台诱捕器内放1枚大螟诱芯,每隔25~30d更换1次,诱捕器的黏胶板视其黏性情况及时进行更换。灯测工具自动虫情测报灯1台,安装在试验区有代表性的虫情监测区,两区相距300m以上,开灯时间为感光自动,光源为200 W白炽灯。比较2种方法对越冬代大螟成虫的监测效果。

1.3 调查方法

于试验期每日09:00—10:00调查记载统计各台性诱捕器诱虫数量,并将各种虫体及时清理干净。每隔5~7d统计虫情测报灯下大螟逐日诱集的雌、雄蛾数量等。同时,记录每日温度、湿度、降雨、风力、风向等气象因子,分析气象因子和非靶标生物对性诱捕器诱测的影响。始见蛾后,分别将灯诱法逐日诱集到的雌蛾数量和性诱法诱集的雄蛾数量制成诱蛾动态图。结合性诱调查,对当地田间第1代大螟的发生为害情况进行调查,了解验证预测效果及准确性。越冬代成虫诱集结束后,将灯诱雌蛾、总诱蛾量的逐日累计诱蛾百分率(下称诱蛾进度)分别绘成“S”形曲线图,再将此诱蛾进度“S”形曲线图和性诱测雄蛾诱蛾动态图绘成一张对应图,以分析两种诱集方法在各时期的相互对应关系,探讨和研究确定性诱测大螟发生期的预测方法和技术。

2 结果与分析

2.1 性诱测和灯诱测监测大螟越冬代成虫的效果比较

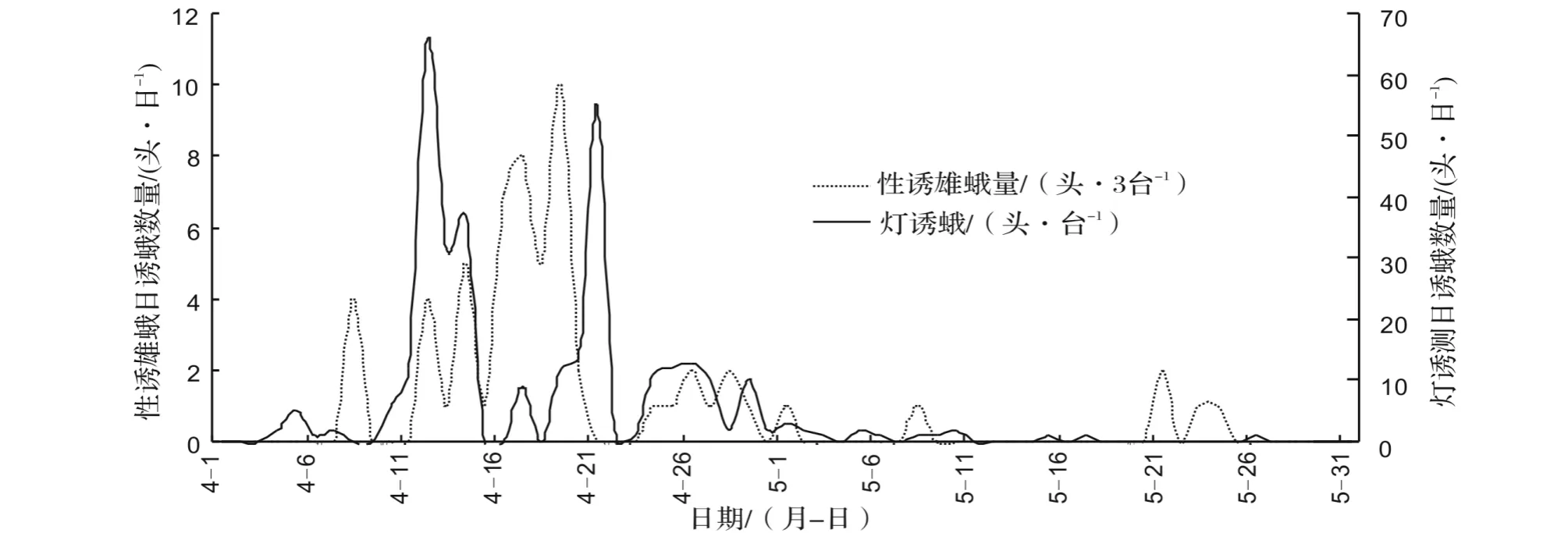

2.1.1 始见期、终见期的比较从2014年性诱测和灯诱大螟越冬代成虫的趋势曲线(图1)可知,灯测初见期为4月4日,性诱测大螟初见期为4月8日,较灯测略推迟。灯测终见期为5月26日,性诱测终见期为5月24日,比测报灯略提早。灯测诱蛾327头,其中雌蛾165头,雄蛾162头,性比为:1︰0.98,最高日诱蛾66头。性诱测共诱蛾61头,全为雄蛾,平均每台诱蛾总量20.3头,最高日诱蛾10头,平均每台诱3.3头,其次为4月17日,日诱蛾8头。分析认为,监测对象大螟为杂食性害虫,稻桩等残留物为大螟在该地区越冬的主要场所,本试验监测设备安装在距离稻田较远的玉米地,大螟成虫从稻田上年残留的稻桩中越冬羽化后再转移至玉米地繁殖为害存在一定的时差,因而出现了其始见期略迟于离稻田较近的灯诱的这一现象。大螟性诱测总诱蛾量虽低于灯诱,但其诱蛾趋势和峰型仍较明显,与灯诱基本趋于一致,具有重要的虫情动态监测和预测分析价值。

图1 灯诱测和性诱测大螟越冬代成虫的发生动态(四川达川区,2014)

2.1.2 发蛾峰期的比较灯测与性诱测大螟的蛾峰期基本一致或接近(表1),灯测分别在4月4—7日、4月12—14日、4月17—21日、4月24—29有4次较明显的诱虫高峰,其中以4月12—14日诱蛾峰最明显,最高峰日出现在4月12日,日诱量66头。性诱捕器监测也出现了4次较明显的成虫高峰期,分别在4月8日、4月12—14日、4月16—19日、4月26—28日,其中以4月16—19日的第3诱蛾峰最明显,最高峰日在4月19日,比灯诱推迟7d。

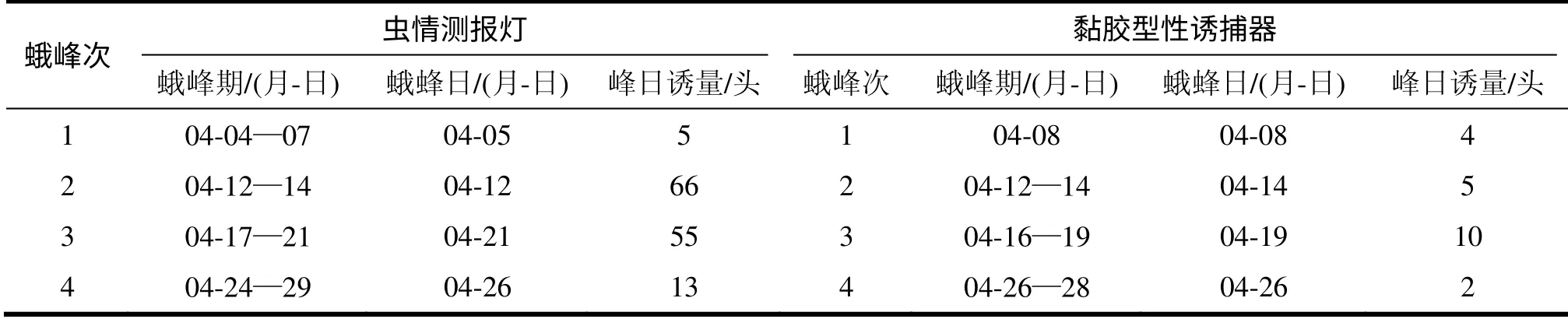

表1 性诱测与灯诱测2种方法对大螟越冬代成虫发生高峰期监测结果比较

2.2 气象因子、非靶标昆虫等对性诱测效果的影响

2.2.1 气象因子对性诱测的影响试验期内最低气温11℃,最高气温33℃,风力1~3级,在此气象条件下,从性诱测效果看,总体诱测性能稳定。始见蛾日至终见越冬代蛾的5月24日,测报灯诱蛾上灯率占诱蛾总日数的比率为57.1%,性诱捕器的诱蛾上板日数占诱蛾总日数的比率为39.6%。气象因子比较分析,气象各主要因子对其影响较小。若遇空气中多浮尘和连续降雨较多的天气,会降低黏胶板的黏性,可能会对诱捕效果有一定的影响。

2.2.2 非靶标昆虫对性诱测的影响性诱测过程中,诱捕器中虽可同时诱捕到一些少量的有翅蚜、小菜蛾、甘蓝夜蛾等非靶标昆虫,但这些昆虫诱量少,占据空间有限,虫体特征差异大,易区分,在及时清除这些非靶标昆虫后,对大螟的继续诱测和干扰较小。

2.3 性诱测法预测玉米大螟发生期的研究

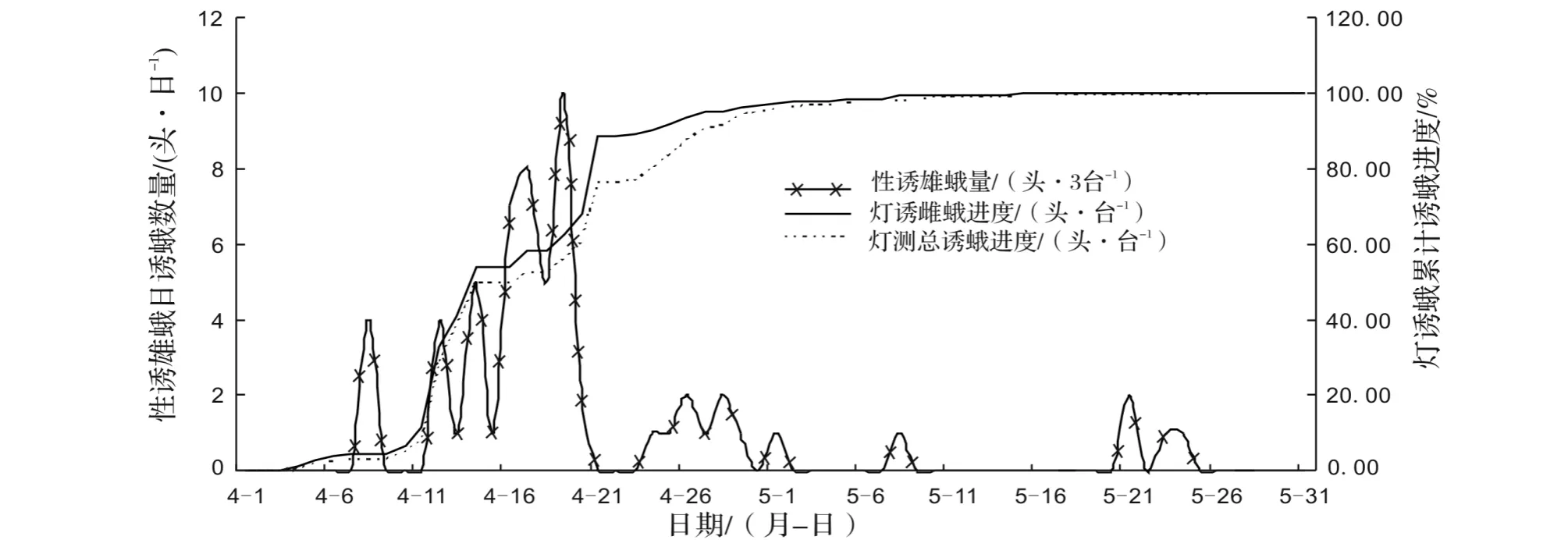

从2014年性诱雄蛾动态与灯诱雌蛾进度及总诱蛾进度“S”形曲线的对应关系(图2)分析可见,当性诱雄蛾的第2个发蛾高峰的峰日(4月14日)出现时,灯诱雌蛾的累计诱蛾进度达53.94%,刚好与灯诱雌蛾发蛾高峰期相吻合,即说明在此期雌蛾已进入发蛾高峰期;此期灯测累计总诱蛾进度也刚好达49.54%,说明在此期也进入了大螟的发蛾高峰期;此峰日后7d,即4月21日,灯诱雌蛾累计诱蛾进度达到88.48%左右,灯测累计总诱蛾进度也达76.45%,即说明此期雌蛾诱量和总诱蛾量进入发蛾盛末期。因此,可以将性诱雄蛾的第2个发蛾高峰的高峰日作为预测参照基准值,将此蛾峰日、峰日后7d可分别作为越冬代大螟雌蛾的发蛾高峰期、盛末期,在此基础上,再加上相应的产卵前期和卵历期,就可对第1代大螟的卵孵高峰期、盛末期作出预测。由于性诱测诱集靶标主要为高度专一的雄蛾,有别于雌雄蛾兼诱的灯诱法[5-6],从监测资料及图1~2、表1分析可见,其性诱最高峰日与灯诱雌蛾高峰期、成虫发蛾高峰期也存在着一定的时差且不相吻合,这一现象与水稻二化螟越冬代成虫的性诱测和灯诱测的最高蛾峰日出现时间不一致[6]的特点相类似。若完全利用性诱最高峰日作为田间大螟成虫的发蛾高峰期来预测其发生期,其结果也是不够准确的。2014年4月下旬至5月上旬监测区玉米田间调查验证,田间第1代大螟实际发生时期与性诱预测的结果完全相吻合。

图2 性诱测雄蛾动态与灯诱蛾进度曲线对应(四川达川区,2014)

3 小结与讨论

从对比监测结果得知,黏胶型性诱捕器诱测大螟,其始见期比测报灯略推迟,终见期较测报灯接近,诱蛾数量较大,诱蛾趋势和峰型与测报灯基本趋于一致,具有重要的虫情动态监测和预测分析价值,开创和丰富了适宜玉米大螟监测预测的简单易行的新方法。在生产上,运用黏胶型性诱捕器进行玉米田大螟监测和预测指导防控,是可行和有效的,不同地理生态区和非灯诱监测区的基层测报点可应用此法来替代灯诱监测,可及时准确地掌握当地虫情动态,科学指导害虫防治。

选择利用性诱测越冬代大螟成虫的第2蛾峰峰日与灯诱雌蛾高峰期相吻合的原理,可据此开展第1代玉米大螟发生期的预测,从而为生产上指导其防治提供科学依据。若利用性诱最高峰日作为田间大螟成虫的发蛾高峰期来预测田间发生时期,也是不够准确的。由于不同地区间受混种作物种类及比例、大螟主要越冬场所等因素影响,其灯下雌蛾发蛾高峰期、盛末期与性诱的第2个发蛾高峰峰日之间的吻合程度可能会有所差异,各地可按此法根据当地实际情况适当调整、完善和验证。

[1]中国农业科学院植物保护研究所.中国农作物病虫害[M].北京:中国农业出版社,1995:116-120.

[2]四川省农牧厅植物保护站,四川省植物保护学会.植保专业队员手册[M].成都:四川科学技术出版社,1992:40-47.

[3]全国农业技术推广服务中心.农作物有害生物测报技术手册[M].北京:中国农业出版社,2006:155-157.

[4]姜海平,阚李斌,陈迎春,等.水稻大螟性诱剂应用于测报的技术研究[J].中国植保导刊,2012,32(6):46-49.

[5]曾伟,唐达萱,李仁英.不同监测工具对水稻二化螟越冬代成虫的监测效果研究[J].西南师范大学学报:自然科学版,2012,37(10):82-87.

[6]曾伟.应用黏胶型性诱捕器预测第1代二化螟发生期研究[J].生物灾害科学,2013,36(4):366-370.