论加拿大双语作家李彦的自我译写①

2014-11-05赵庆庆

摘要:李彦是加拿大从事自我译写的双语作家,为世界华人文坛贡献了不可多得的双语文学作品。本文以李彦的第二部英文小说《雪百合》(2009)及其译写本《海底》(2013)为例,结合李彦首部英文小说及其译写本《红浮萍》,以及她前期的中文小说《羊群》和《嫁得西风》,分三层面论证李彦的自我译写:即自我译写的事实、缘由和素材转用。结论是:李彦的自我译写是翻译上的大胆尝试,是文学上的再创作,是跨文化语境中双语作家自觉而又必然的选择。自我译写过程中的留、删、增、改,不是单纯的语言行为,而是族裔对话、历史遗留、创作习惯、审美趣味等综合作用的结果。

关键词:李彦;自我译写;《雪百合》;《海底》;阅读对象;跨族裔

中图分类号:I054 文献标识码:A 文章编号:1006-0677(2014)5-0038-08

2009年,李彦的第二部英文小说《雪百合》(Lily in the Snow)在加拿大出版。四年后,其译写本《海底》由人民文学出版社推出。2013年7月30日,李彦来北京出席了该译写本在人民文学出版社召开的新书发布会。

《海底》是一部以现实为蓝本的小说,它以一对华裔母女的龃龉与和解为红线,揭示了加拿大一小城各族裔(主要是华裔)移民的纷繁生活。该书虽然基于英文原著《雪百合》,却完全不是严格意义上的译本,而是有翻译、有增删、有改编、有创作的译写,是在原英文小说基础上的加工再创作。李彦在《海底》后记中自道:“我找到了一条途径:译写。……当然,译写这种特殊方式,似乎更适宜于由原著者本人亲自操刀,进行再创作的劳动。”②鉴于李彦自1987年移居加国迄今近卅载,拥有中国社科院研究生院新闻系英文采编硕士学位和加拿大温莎大学历史学硕士学位,从1997年起在加拿大滑铁卢大学任教,并从2007年起担任该校孔子学院院长,因此,将自己的英文小说译写成中文,也就具备了语言层面上转换的可能。但是,李彦在译写过程中,显然有超出语言的多重考虑,诸如怎么分别满足国内外读者群的阅读期待,怎样借助文字促进各族裔的互相理解,怎样有效重组已涉猎过的文学素材,怎样反复呈现、层层深化自己关注的母女、灵修、人性等主题……因为在华人文学中,自写自译的现象并不普遍③,所以,李彦的自我译写颇值研读,以期对加拿大和海外华人文学的发展达成真实而全面的认识。

为达上述目的,本文将探究李彦自我译写的事实、缘由和素材转用。在探究过程中,将重点以英文《雪百合》到中文《海底》的译写为例,结合与此二作攸关的李彦前期小说,包括李彦的首部英文小说《红土地的女儿们》(Daughters of the Red Land, 1995)及其中译本《红浮萍》(2010)、被美国华人评论家陈瑞琳称为“海外女性风月图”的中文长篇小说《嫁得西风》(1998)④,以及李彦聚焦加拿大小城华人教会生活的中文中篇小说《羊群》(2001)⑤。

一、自我译写的事实

单读英文原著《雪百合》或其译写本《海底》,探讨李彦的译写,都无从谈起。只有将二作通读比较,才能洞察译写的事实,而且至少可以从书名、人物取名和情节结构这三层面上予以论证。

首先,可能亦是最显豁的一点,就是书名的变化。英文书名Lily in the Snow的直译应是“雪里的百合花”,或是英文书封面上所印的“雪百合”,而译写本则采取了迥异的书名“海底”。百合是英文小说女主角的名字,其移居的加拿大冬长雪多,因此“雪百合”可以代指女主人公在加拿大的经历。况且,百合是基督教的圣母之花,“雪百合”似也暗喻了英文小说中女主人公对基督教信仰的感受和思索,同时也暗示了她矜而不争、纯净朴素的个性。然而,“雪百合”的数重涵义,对于不甚了解西方基督教文化的中国读者来说,无异于泥牛入海,无从引发西式的丰富联想。“海底”一词则不同,中英文读者对其所指都具有相似的意象和联想。对国人而言,“下海”、“海龟”(海归)、“海带”(海待,指从海外回国后待业)、“海草”(海炒,指从海外回国后就业不久就被炒鱿鱼、失业)等时髦语——这十几年来不绝于耳,故容易接受从“海底”延伸出的隐喻。李彦在2013年8月接受加拿大365中文视频采访时,也自道了《海底》书名的寓意:“人们常说海带、海归、海什么的,我觉得挺有意思。这些沉入了海底、没有当海归的人,在海外底层的生活是什么样的呢?有人成功,有人不成功,应该说是五花八门,什么样的人都有,形形色色,各行各业,都有不同的生活道路。我想说的不光是华裔,《海底》也有其他族裔的人,黑的、白的都有。很多都是新移民,基本表现新移民来到加拿大这个国家后,要想留下来,他们要面临的各种各样的挑战。”⑥在《海底》封面上,印有“海底”的英译“The Deep”,该译文既表示“海底”,又表示“深深的”、“深邃的”、“有深度的”等多重涵义。不得不承认,英文书名《雪百合》之于英文读者,中文书名《海底》之于中文读者,它们的中英文书名之于双语读者,都是颇见作者译写用心的好书名。

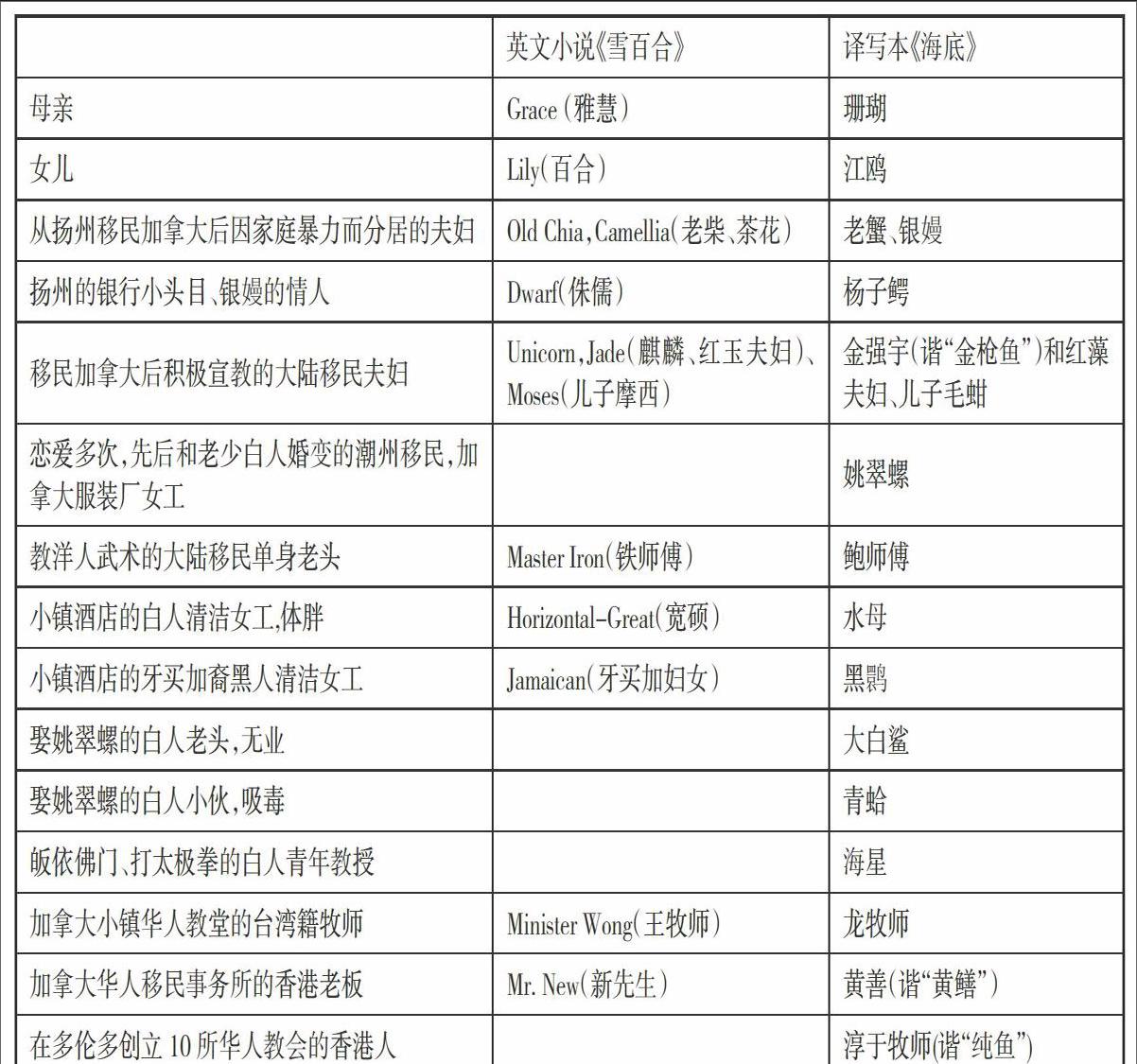

其次,《雪百合》的人物姓名到了《海底》中完全改变,只能根据二书的描写,将其一一对号。为了强化生活如海洋,移民如各种水生生物的隐喻,《海底》的全部人名几乎都是水里的动植物。二书的人名对比如下:

从这张人名对比表,不难明白作者的起名用意——各族移民都在茫茫的生活大海里求生,且多数挣扎在社会底层,即海底。《海底》中的两段话尤能引以为证:一段是江鸥在旅馆做清洁工时,遇到国内的五名医生在移民后也屈就此业,神情麻木呆滞。作者写道:

前台需要的,是鲜花和媚笑。而这一张张阴郁的面孔,只适宜沉降在不见天日的海底,默默为人类做贡献。⑦

另一段是在江鸥带两岁儿子观看免费游泳池时——

水池里面,各种肤色的人像不同种类的鱼儿在清澈透明的海底世界穿梭,令人眼花缭乱。贝贝从来没有看到过这种景色,睁大了双眼,几乎看呆了。⑧

统观《海底》一书人名,会发觉只有一人,即女主人公江鸥的名字与众不同。虽身在鱼龙混杂的海底,其心则如其名所喻,像鸥鸟般遨游、超拔在海面之上,令人不由想起杜甫的名句“飘飘何所似,天地一沙鸥”。如作者李彦一样,江鸥因崇尚白求恩精神而留学加国,拥有中加两个硕士学位,一度在加拿大富孀家打工,却坚持文学追求,最终实现了自身价值。

再者,在情节结构方面,英文小说《雪百合》也和中译改写本《海底》出入甚大。前者381页,共31章,每章都有标题,由3-8节组成,合计153节。而后者280页,无章无标题而设节,全书包括119节,附加尾声。正如李彦坦陈,“对《雪百合》改译的过程,充满了挑战。虽然主题和大结构基本上遵循了英文原著的框架,但在情节和内容上均做了巨大的调整,已变成了一本差别甚大的小说。”⑨李彦在《海底》出版后接受采访时,依然强调了从《雪百合》到《海底》译写过程中的情节大变,“在创作《海底》这本小说时,框架或者主人公,还是百合这个人,可是里面细节、很多情节、人物,都改变了,等于说完全是一个超过了一半以上甚至三分之二都不同的一本小说。”⑩译写中情节更改的例证,比比皆是。

例如,上表中列出的《海底》人物——潮州女移民姚翠螺,她是该书中的重要女性,和银嫚、红藻一样在书中笔墨相当,属于生性浅薄、经得起折腾、我行我素的大陆女移民。姚翠螺婚恋多次,却未能生育,后成为枫城首位领养中国孩子的华裔女性。其实,这位风月老手在《雪百合》中的对应人物却是服装厂的一印度裔女工,提醒百合出厂时要开包待查。这一印度裔女工,无名无姓,在《雪百合》中只此一笔,便无下文,属于毫不出彩的过场人物。但在译写本《海底》中,她改头换面为姚翠螺,性格精明,言语轻佻,服饰鲜亮,徐娘半老还作粉红短衫、背带短裙,短辫高翘的少女打扮。可以说,这一新创的人物,在译写本中浓墨重彩,成了抢眼的女性角色。

另外,沦落在巴黎的诗人“蓝色草原”、黄水湾中华文化学院(一野鸡学校)的骗子教授、36岁企图通过结婚留在加拿大的温州按摩女、“温泉公社”里形形色色的居民,等等,都不见于《雪百合》,而初露于《海底》。而见于《雪百合》的若干配角或过场人物,如百合母亲的族人、惊呼中国人为清教徒的美国外教、对百合有所企图的加拿大数学教授、百合的各色大学舍友……,又统统在《海底》里消失得无影无踪。

人物的删添,自然影响了情节的改变。但总的说来,通过译写而成的《海底》,和英文原著《雪百合》相比,在情节上,大抵以删减为主。《海底》比《雪百合》少101页,其原因,除去英译汉篇幅通常会缩短外,就是译写在人物和情节上以减为主,从而使译写本成了一部情节更为紧凑、结体更为密实的小说作品。

二、自我译写的缘由

1995年,李彦首部英文小说《红浮萍》问世,并荣膺1996年加拿大小说新书提名奖。此后,朋友们就希望李彦将该书译成中文。但李彦在15年后,才于2010年在作家出版社推出了该书的中文版,当然也是译写之作。对于文学翻译,李彦说过,“用某种语言书写的作品,是有其特定读者群的,翻译往往事半功倍。不同文化背景的人,对文学作品的欣赏角度差异很大。”{11}

美国翻译家葛浩文,被誉为中国现当代文学翻译的首席接生婆,亦总结过美、中读者对小说不同的阅读期待:

西方优秀小说格外注重对开篇第一个句子的经营,务必要写得吸引人,叫人一读而不能释卷。我们都忘不了《洛丽塔》开头那句“洛丽塔,我生命之光,我欲念之火……”;杰弗里·尤金尼德斯的《中性》开头写“我”出生过两次、第一次是女人第二次是男人那句,也令人过目不忘。读到这样的句子,你怎么可能不继续读下去呢?中国作家却不这样写小说。他们往往从久远的历史或作为故事背景的故乡娓娓说起。对西方读者来说,这样的写法不大容易在第一时间激发他们的阅读兴趣。{12}

李彦创作《红浮萍》和《雪百合》时,均以英文读者为阅读对象,自会揣摩、满足和引导英文读者的阅读需求。

在接受访谈时,李彦解释道:

由于文化、历史、社会、信仰、思维方式等诸多方面存在的差异,特别是东西方长期“冷战”隔绝的结果,普通西方民众对中国的了解肤浅无知到了令人吃惊的地步……面对这些,我觉得有责任尽自己所能,让广大的西方民众对中国多些了解,公平客观地看待那片曾经养育过我的土地。

在用英语作品给外国人讲述中国故事时,我会特别顾及到他们的思维方式和英语的独特表述方式,并且在背景资料上多着笔墨,以使他们能在更深层次上理解故事所要表达的内涵。专门为他们写作与简单地翻译中文原著,其结果差别很大。{13}

因为服务于中西方不同的读者群,李彦明确表示:“《雪百合》是专为英文读者创作的小说……《海底》是专门为中文读者创作的。”{14}

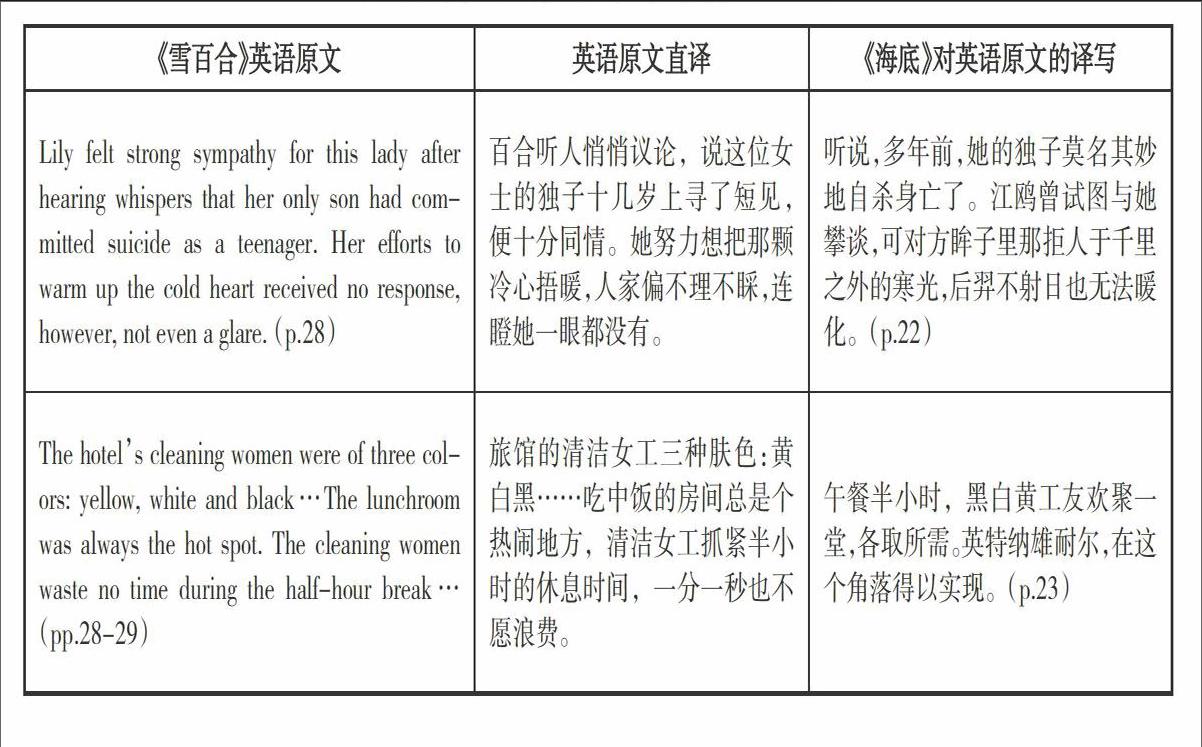

因为专为中文读者而写,《海底》在不少层面都做了相应的努力,尤其在语言层面上,一改《雪百合》平实、素朴和中规中矩的英语行文,显示了跌宕、斑斓和挥洒自如的汉语文风。中国的典故传说、时事针砭、宣传套语、民歌小调……渗透在《海底》的字里行间,刺激着文化和政治体验同源的中文读者,实现了作者预期的对中国人、对华夏子孙的专文效应。这种针对有别的定位,从下表《雪百合》英文原文、原文直译和《海底》译写的例证比较,即可看出。

《海底》译写行文中出现“后羿射日”、“英特纳雄耐尔”、“重点扶贫对象”之类都是英文《雪百合》对应语句中所阙如的,这些带有鲜明中国特色和政治烙印的语码,乃李彦为中文读者特设,也只能最大程度地为中文读者所消费。

此外,译写中对革命歌曲和毛泽东诗词的大量征引,也能看出作者是以中文读者为阅读对象。《雪百合》里亦有类似征引,比如引用《长征组歌》中的《过雪山草地》,但毕竟为数甚少,而《海底》除了引用红歌、宣传用语外,单是在行文中插入的毛诗、毛词和毛语,就有几十处。显然,李彦如此倚重红色语言,不仅是小说表现的需要,也不仅是她借江鸥之口代言,“我们这代人,无论换多少身皮,也难以洗净骨子里浸透的红色文化了”{15},毋庸置疑的,也是因为她意识到,自己面对的是具有类似红色背景的中国读者群。

再者,《雪百合》对于中国当代问题少有针砭,少有批评中国的文字。而《海底》则添加、穿插了作者对中国时弊的零星感慨和批评,如批评国内流行的“下半身写作”(p.19)、批评暴发户花钱买奖(p.23)、批评中国贪污犯藏匿北美(p.49)、批评对农村超生的惩罚(p.139)、批评国内奸商贪官到加拿大现金买房(p.164),等等,都是不见于《雪百合》而新增于《海底》的激扬文字,而这些又恰是中国读者耳熟能详的。

三、自我译写的素材转用

李彦长于运用生活和写作素材,能将同一类素材、同一类人物形象充分运用到英文小说、中文小说和对英文小说的译写里,形成了它们间错综的“亲缘”关系。换言之,它们互有关联、互为借用。1. 英文小说《雪百合》(2009)堪称李彦首部英文小说《红浮萍》(1995)的续篇。二书问世虽相隔15年,但在人物、情节和主题方面均呈现出延续性。《红浮萍》记录三代女性(外婆、母亲和女儿小平)的生存印迹,其中,小平的一部分青年生活在加拿大展开。她边给孀居富婆当住家保姆,边回忆过去,任思绪在大洋两边来回跳跃,进行古今、中西、个人和时代的比较,尤其表现出1949年后中国政治运动波及众生(包括孩童)的悲剧史实。“红浮萍”一名,既是作者自谓,亦象征了红色政权下多数中国人的心理和生活状况。

《雪百合》从《红浮萍》脱胎而来,并有所承继和发展。《红浮萍》的时间跨度长达七八十年,故事发生地以中国为主。《雪百合》的时限则为当代某一年,母亲赴加探望女儿,故事发生于加拿大多伦多附近的枫城小镇。《红浮萍》聚焦三代女性,《雪百合》则侧重母女两代,即前者中的母亲和女儿小平,发展成了后者中的母亲雅慧和女儿百合,但二人的关系一如既往地爱怨交加。在《红浮萍》中,投身革命的母亲以党性标准要求自己和女儿,严重伤害了未成年女儿的身心。而在《雪百合》中,母亲年近古稀,女儿自30多岁时移居加拿大,到母亲访加已有8年,是拥有加拿大大学硕士学位、育有2岁幼子的单身母亲。母亲仍是严母,女儿仍是畏惧悲伤,然而她就像压在巨石下的种子,有一股倔强的生命力,形成了冷静、批判、自强、宽容的性格。

2. 李彦的英文小说《雪百合》(2009)融入了自己中文小说《嫁得西风》(1998)和《羊群》(2001)的部分内容。《嫁得西风》和《羊群》塑造了加拿大枫城小镇形形色色的华裔移民,他们相识于教会,如《嫁得西风》中宣教积极分子、靠丈夫在台湾经商养活的家庭妇女米太太、逃离家庭暴力寄人篱下的叶萍、《羊群》中认为共产主义和基督教相通的工程师杨玉清、牛红梅夫妇等。他们又原汁原味地现身于《雪百合》:米太太为Mrs. Rice(米太太)、叶萍夫妇更名为Camellia和Old Chia(茶花、老柴)、杨玉清、牛红梅夫妇更名为Unicorn和Jade(麒麟、红玉)……他们的性格特点、打拼经历、家庭情况、移民生活,乃至言行举止,和《嫁得西风》中的,几乎如出一辙。

因篇幅所限,本文仅以米太太为例,说明李彦数本中英文小说中人物和情节的同一性。米太太是一个极富喜剧色彩的女性,伶牙俐齿,粗俗可笑,酷似白先勇笔下的舞女金大班。她代表了将宗教世俗化乃至庸俗化的一类基督徒。她首先出现于《嫁得西风》中,且听她的祷告:“主啊,大女儿今天要考试了,请你把她面前所有的难题,拿掉!把一切障碍,搬走!主啊,我的小女儿今天有点感冒,发烧,不舒服,请你把她的病痛,拿去!主啊,我二女儿最近钢琴学得有点不耐烦,请你为她指点迷津,继续保持兴趣!主啊,叶萍今天早早起来,为我们大家做饭,很辛苦,让我们谢她!主啊,茶花胃不好,喝牛奶不消化,请你帮助她!主啊……”{16}然后,她成为英文《雪百合》的人物,她在《嫁得西风》中的祷告,几乎被原封不动地搬到了英文《雪百合》中:

My lord, my older daughter is going to have a math test today. Please remove all obstacles and all difficult questions in the test for her!

My lord, my son has caught a cold this morning, with a little bit of fever and discomfort. Please relieve his pain and let him be well and alert as usual!

My lord, my second daughter has been impatient with her piano lessons recently and intends to drop out. Please cool her down, give her wisdom, and keep her interested!

My lord, Camellia has gotten up early in the morning to make this delicious food for all of us. Lets be grateful for her work!

My lord, Camellia cannot digest dairy products. Please fix her stomach so she can benefit from this rich nutrition!{17}

《嫁得西风》中的米太太既急公好义,又好占便宜,斤斤于一己之私利。比如,她免费让叶萍留住家中,实质是拿她当保姆,让她给自己和客人准备美食,白吃她用辛苦钱换回的烤鸭和虾球,她还让叶萍的博士后丈夫免费给自己孩子当家教,孩子考上大学后却只谢神不谢叶萍夫妇……多处类似的行为和细节,都在英文小说《雪百合》一一重现,说明了英文小说《雪百合》借用和糅合了前期中文小说《嫁得西风》和《羊群》的若干素材,包括人物、对话、情节和细节。

3. 李彦的译写本《海底》(2013)源于自己的英文原著《雪百合》(2009),同时融入了自己首部英文小说及其译写本《红浮萍》、中文小说《嫁得西风》(1998)和《羊群》(2001)的部分内容。李彦最新出版的《海底》是对她所有中英文小说的一个提炼、加工和出新。在《红浮萍》、《嫁得西风》、《羊群》和《雪百合》中出现的诸多人物,同样出现在《海底》中,除姓名更换,言行和事件有所删改外,他们的个性和标志性经历都十分接近。见下表:

令人印象深刻的是一对母女主人公,她们坚强的性格、坎坷的命运、富有张力的关系、被中国政治风潮左右的生存……在李彦的中英文小说和译写本中,基本被悉数保留,成为李彦塑造的最感人至深、发人深省的人物。李彦在英文小说《红浮萍》的封面上用了自己母亲年轻时的革命合影,并把英文小说《雪百合》的献词“献给我的母亲——无论你近在咫尺还是远在天涯。”(For my mother, close by or far away.)也许正是出于对母亲的深情,李彦才在自己的中英文小说中反复运用这一对母女的素材,产生了彼此呼应、层层深化的艺术效果。

通过中英文小说文本的比对和分析,亦可看出李彦在创作和译写过程中,存在同一素材数次运用于不同小说的倾向。虽然这一素材在每次运用时,都能和包含它的小说严丝合缝,产生应有的艺术效果,但这种素材本身已无甚新意,人物的性格、思想、塑造手法等存在同质性,不免滋生雷同之感。况且,李彦的中英文数本小说都有类似的情节:到加拿大探望女儿的母亲参加基督教“成功营”,以期寻到中学时暗恋的英文老师、在中国分手时英文老师赠她以当时稀罕的塑料梳、母亲最终痛苦地得知老师早将她遗忘、女儿自幼就和母亲分开、女儿从加拿大大学毕业后在富孀家当女佣、这位富孀和狗相依为命而且酗酒、女儿的父亲因政治因素被判入狱并死于大兴安岭……等等,不一而足。

自己的素材,不是不可以自我转用,乃至多次转用,关键是——转用时能推陈出新,发展深化,显出作者的自我超越。李彦并非无此能力。比如,《雪百合》里有而译写本《海底》没有的一个小片段,描写的是上个世纪80年代改革开放初期,一美国外教来中国内地执教,被当地人戏称为“花和尚”,后因难耐时风闭塞而离华赴日,临行前把一箱英文书留给勤奋的学生百合。十多年后,百合在加拿大收到了这位美国外教的来函。该片断分布在《雪百合》的两处(pp.11-13,pp.340-341),译成中文也就千把字,非常精简。但李彦日后却再次启用该素材,重构繁衍,创作成了两万余字的中文小说《吕梁箫声》(《人民文学》2011年10月)。这一从小片段衍伸出的长故事,时间仍是上个世纪80年代,地点则设在封建意识、革命传统和文革余风交织的吕梁山区,原先的“花和尚”外教、百合(易名为“小竹”)性格塑造得更加丰满立体,和新添的美国女外教、知青出身的吹箫男子、各种师生等人物形象水乳交融,共同演绎了中西方人殊异的时代命运。将千把字的小片段从长篇英文小说中掂出,创作成两万余字独立的中文小说,说明李彦对于同一素材,可以超越简单的重复使用或自我复制,而能深挖其文学潜质,显示出自我译写和重新创作相得益彰的功力。

总结

李彦是加拿大华人中为数不多的双语作家之一,对中英两种语言的比照具有独特的感受。她曾多次表示:“用这两种语言创作,感觉的确是不同的。当我想表达对生命更深层次上最真切的心灵体验时,似乎用只有26个字母的英文来得更顺畅自然,更能任思绪自由驰骋,不太受文字表象的干扰。而当我想追寻词藻,韵律,或者视觉上带来的愉悦和享受时,中文因其文字本身的魅力,无疑更胜一筹。”{18}因此,李彦的英文小说平实、冷静、内敛,而其中文小说和脱胎于英文小说的中文译写本,则显得洒脱、活跃、多彩。

李彦的英文小说出版后,受到了加拿大读者和评论界的好评,达成了她让西方深度了解中国的目的。将自己的英文小说译写成中文出版,一方面可以让国人深入了解西方,另一方面,也可以让国内读者了解跻身于海外主流社会的华人作品。如此,李彦“自己写作的初衷——促进各族裔人民之间的相互理解”,可谓是较大程度实现了。{19}

李彦的自我译写是翻译上的大胆尝试,是文学上的再创作,是在跨文化语境中一位双语作家自觉而又必然的选择。自我译写过程中的留、删、增、改,不是作者兼译写者单纯的语言行为,而是族裔对话、历史遗留、创作习惯、审美趣味等综合作用的结果,值得学界进一步探究。

① 本文为中国教育部人文社科研究基金项目“加拿大华人文学史论”(11YJC75041)的成果。

②⑨{11}{13}{14}{19} 李彦:《海底》后记,人民文学出版社2013年版,第278页;第279页;第278页;第279页;第279页;第279页。

③ 以汉语为母语的作家有亲译自己文学作品的,如林语堂从事过自己作品的中英互译,张爱玲英译过自己的小说《赤地之恋》、《桂花蒸 阿小悲秋》、《金锁记》等,诗人兼学者卞之琳、余光中、叶维廉和张错英译过自己的诗作,诺贝尔文学奖获得者、法籍华人高行健曾将自己的法语剧本译成中文,但这样的作家占华人作家的比例相当小。

④ 陈瑞琳:《从〈红浮萍〉到〈嫁得西风〉:读加拿大女作家李彦的中、英文小说》,见《羊群》,上海人民出版社2008年版,第336页。

⑤ 《羊群》2001年在世界日报连载,2008年由上海人民出版社结集出版。

⑥ 李彦:从新著《海底》谈双语创作,加拿大365中文视频采访“下午茶”第8集,2013.8.8. http://www.365nettv.com/index.php/2012-07-10-10-46-48/2012-07-13-00-30-32/12701-2013-08-08-13-26-20

⑦⑧{15} 李彦:《海底》,人民文学出版社2013年版,第20页;第263页;第135页。

⑩ 李彦:从新著《海底》谈双语创作,加拿大365中文视频采访“下午茶”第8集,2013.8.8. http://www.365nettv.com/index.php/2012-07-10-10-46-48/2012-07-13-00-30-32/12701-2013-08-08-13-26-20

{12} 赋格、张英采访:《葛浩文谈中国文学》,《南方周末》,2008.5.26.

{16} 李彦:《嫁得西风》,《羊群》,上海人民出版社2008年版,第125页。

{17} 李彦:《雪百合》(Lilyin the Snow),多伦多:妇女出版社,第71页。

{18} 《风起于〈红浮萍〉:和加拿大双语作家、滑铁卢大学孔子学院院长李彦的对话》,《枫语心香:加拿大华裔作家访谈录》,赵庆庆著,南京大学出版社2011年版,第79页。

(责任编辑:张卫东)

On Self-translation and Writing by Yan Li, a Bilingual Chinese Canadian Author

Zhao Qingqing

(Center for Canadia Studies of Nanjing University, Nanjing, Jiangsu 210093)

Abstract: Li Yan, a bilingual writer in Canada who engages in self-translation and writing, has made a rare contribution to the overseas Chinese world of letters with her bilingual literary works. This paper looks at self-translation and writing by Li Yan in three areas, that of her self-translation and writing as facts, reasons for it and the use of material, with examples taken from her second English novel, Lily in the Snow(2009)and Haidi(At the Bottom of the Sea)(2013), a version of translation and writing, in connection with her first English novel and its translated version, Hong Fuping(The Red Duckweed)as well as her early Chinese novels, Yangqun(Crowds of Sheep)and Jia de Xifeng(Married with West Wind), with the conclusion that self-translation and writing by Li Yan is a courageous attempt at translation and re-creation in literature, a conscious and necessary choice by bilingual writers in a cross-cultural context and that in the process of self-translation and writing retention, removing and revision are not mere acts of pure language but the result of a combination of acts from ethnic dialogue, historical remnants, creative habits and aesthetic taste.

Keywords: Yan Li, self-translation and writing, Lily in the Snow, At the Bottom of the Sea, objects for reading, cross-ethnic