贵州戈塘金矿滑脱构造及其与成矿的关系

2014-10-31吴松洋张锦让

吴松洋 丁 俊 陈 明 侯 林 张锦让

(1.成都理工大学地球科学学院,四川成都610059;2.中国地质调查局成都地质调查中心,四川 成都610081;3.贵州地质矿产勘查开发局一0五地质大队,贵州贵阳550018;4.贵州紫金矿业股份有限公司,贵州贞丰562200)

贵州省黔西南地区地处我国重要的“滇黔桂金三角”金矿富集区域,发现有大量的金矿床,如水银洞[1]、烂泥沟、戈塘金矿[2]等。戈塘金矿位于黔西南州安龙县境内,发现于1980年,为一具大型远景规划微细浸染型(卡林型)金矿。戈塘金矿体的控矿因素是一些学者长期关注的问题。杨科伍[3]提出戈塘金矿体产出的两大特点:①矿体的产出部位严格受控于上二叠统龙潭组底部;②金矿体基本呈顺层产出,含矿岩石为一套产于茅口组灰岩与龙潭组碎屑岩之间的硅化角砾岩。对于这一角砾岩的成因,倪师军[4]、朱恺军[5]、刘建中[6]等均对其作出了解释,目前比较普遍认可的是认为其为产于P2m和P3l不整合界面附近的一套由区域性构造作用形成的并经热液蚀变的构造蚀变岩石,是沉积作用、构造作用和热液蚀变的综合产物。何丰胜[7]认为由于不整合面的起伏不平,在不同构造部位具有不同的应力状态和不同的变形特征;冉瑞德[8]认为岩溶构造是最重要的控矿因素之一;杨科伍[3]认为峨眉山玄武岩岩浆喷溢同期的火山气液不仅形成上二叠统底部的金矿源层,还以构造热液成矿的方式形成了以硅化角砾岩层为主体的戈塘式金矿床。但是,对于不整合面之上的构造变形及构造与成矿的关系研究较少。本研究在对戈塘矿区野外地质现象实地考察的基础上,对龙潭组(P3l)软弱层中构造变形现象进行了分析,探讨不整合面对构造变形的控制作用及对成矿的影响。

1 区域地质背景

贵州戈塘金矿位于华南褶皱系右江褶皱带西段、扬子地块西南缘前陆褶皱冲断带的变形域。矿区出露的地层为中二叠统(P2m)、上二叠统(P3l、P3c、P3d)、中三叠统(T2g)和下三叠统(T1y)。区域上岩浆活动主要为晚二叠世的玄武岩喷发,这一岩石组合代表了大陆离散构造背景下的幔源基性火成岩组合。另外,零星出露有偏碱性的超基性岩脉,推断该岩浆岩与较晚的燕山期岩浆活动有关。区域上断裂较发育,主要有NW、NE向,次有EW、SN向断裂,所形成的褶皱群和逆冲推覆构造主要属燕山期的产物。

2 矿床地质简况

戈塘矿床位于戈塘穹状背斜的南东倾末端,平面上延展近15 km,由东往西依次分为戈塘、二龙口、大坝、大坪、白云坡、科花6个矿段。

矿床出露的地层主要包括中二叠统茅口组(P2m)、上二叠统龙潭组(P3l)、长兴组、大隆组(P2c+d)、下三叠统夜郎组(T1y),其中龙潭组与茅口组为不整合接触。在茅口组之上的不整合面存在一个古岩溶面,该岩溶面主要形成于中二叠世末[8],在不同的地段,岩溶面出现地势凹凸不平的现象。

矿床内断层较发育,以NE向断层为主,多为正断层,倾角都在70°左右,对矿体切割不明显。除此之外,存在近EW向的断层,沿这些断层的断裂带未发现明显的矿化与蚀变,但常切断含金层以及金矿体[9]。

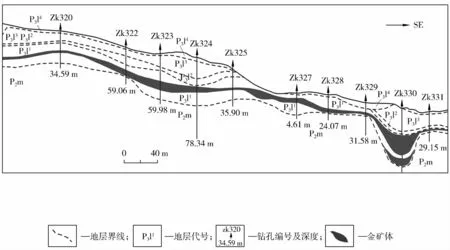

戈塘矿床的矿体赋存于茅口组之上的古岩溶面中,延伸范围较大、产状缓,基本与地层一致,可见严格受到不整合面的控制,见图1。龙潭组一段为主要的含矿层,含矿岩石以硅化角砾岩、硅化灰岩角砾岩为主。从图中可见,在岩溶面凹陷地段,矿体往往比较富集。根据矿山增储报告得知,在36个矿体中,金储量达到1 000 kg以上的矿体共有7个,其中以Ⅲ号矿体为最大,占整个矿区总储量的31.86%。

图1 戈塘金矿矿体形态Fig.1 Ore body shape of Getang gold deposit

矿区主要的矿石类型为氧化的硅化角砾岩。矿石多为角砾状构造,砾石成分多为地层上下接触面的岩石类型,粒径大小差异较大,主要为接触式胶结。矿石矿物类型以黄铁矿和褐铁矿为主,其他还包含辉锑矿、毒砂、雄黄、雌黄等,脉石矿物主要有石英、方解石、萤石等。黄铁矿是主要的载金矿物,毒砂以及由黄铁矿氧化形成的褐铁矿为次要的载金矿物。

3 构造变形作用

3.1 构造变形特征

在戈塘矿区,由于各地层单位岩石类型的不同,造成了岩石力学性质的差别,使得它们在同一变形环境中表现出较明显的不同变形样式。

茅口组(P2m)为灰白色厚层块状灰岩,与龙潭组一段(P3l1)的灰色黏土岩角砾岩及灰岩角砾岩组成了下部强干层,从图1可以看出,茅口组(P2m)、龙潭组一段(P3l1)产状一致,变化稳定。龙潭组二段(P3l2)与龙潭组三段(P3l3)由炭质黏土岩与薄层粉砂岩组成,构成软弱层。龙潭组四段(P3l4)岩性为强硅化灰岩,产状较为稳定,构成了上部强干层。

根据野外实际测量,矿区总体倾向南东,倾角10°左右。下部能干层中,岩石较为完整,构造变形不强烈,岩溶不整合面上的角砾岩多为沉积角砾岩,岩溶不整合面附近发育大量网状方解石脉,部分胶结物发生破碎,反映沿不整合面发生了变形。在软弱层中,局部地段地层产状变化较大,小规模断层发育,岩层揉皱现象普遍,部分地段地层中面理发育,构造变形强烈部位形成了碳质层,可以推断,软弱层吸收了变形过程中的形变位移量,形成了内部构造现象复杂的式样。上部强干层中的构造变形也较微弱,岩层总体表现为块状特征。

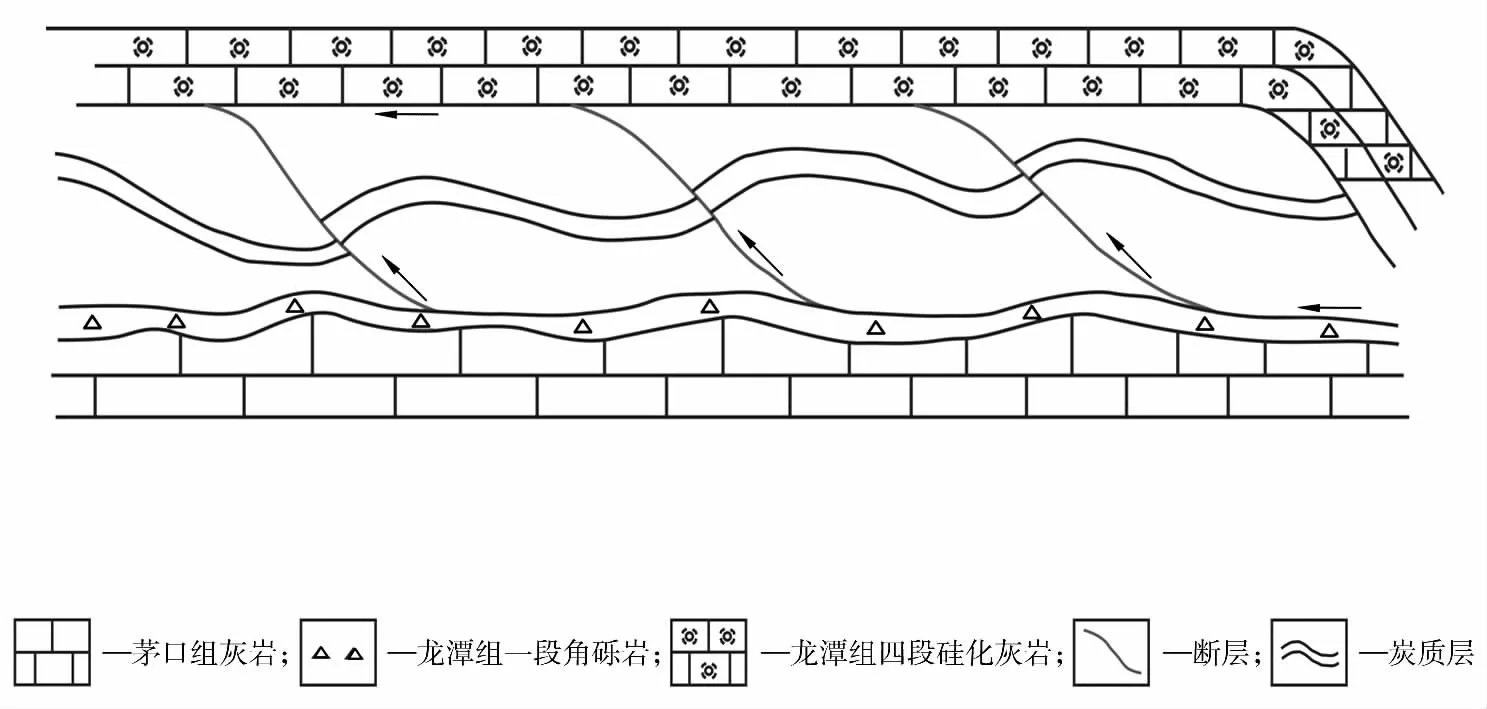

根据岩层能干性、变形程度和变形样式的分析可以推断,戈塘金矿区的主体构造格局是在强干层控制之下的以软弱层变形为主的变形方式。矿区主体构造是在强干层的控制下,总体表现为宽缓的褶皱变形,形成了地层的波状起伏。而在软弱层中出现的较强烈变形现象,说明软弱层中发生了顺层剪切与滑动。根据变形型式可以推断,茅口组(P2m)之上的古岩溶不整合面及龙潭组三段(P3l3)与四段(P3l4)之间的面均为层间滑脱面,其中茅口组(P2m)之上为主滑脱面,P3l3与P3l4间为次要层滑面。该层滑构造为一褶断型层滑构造。

3.2 滑脱构造的成因

从区域上看,该区主要构造运动发生在印支期—燕山期[9-11],印支期区域应力为南北向的挤压,在岩溶不整合面以及软弱层与强干层间形成了近东西向的断层。从印支晚期到燕山早期,区域上的应力方向逐渐由近南北向转化为近东西向,这一转变导致了早期形成的断层发生沿断层面进一步滑动,也导致了在软弱层中进一步发生变形,并产生了层间滑动。较弱层中的断层向下向上均变缓,尖灭于顶板断层中,层间的剪切滑动对于断层起到一定的牵引作用,与层间滑动作用密不可分,是受控于层间滑脱构造,见图2。

图2 滑脱构造与成矿关系Fig.2 Relationship between decollement structures and mineralization

3.3 滑脱构造与成矿的关系

层间滑动在软弱层中形成了叠瓦式构造和一系列小型褶皱,构成了一个相互贯通、纵横交错的构造网络。在这种构造组合略显复杂的构造体系中,叠瓦状逆冲断裂主要是由单剪应力形成,产状往往很陡,断裂面处于最大应力状态,呈挤压封闭状态,不利于成矿流体沿断裂面上升与围岩发生交代反应而形成金矿体,加之软弱层岩性为黏土岩、泥岩,透水性差,形成了隔挡层,当含矿溶液流经时,便起到了类似地球化学障的作用,对矿质的运移进行了阻碍,促进了含矿溶液在层滑面中的运移以及龙潭组一段灰岩中的渗透,使龙潭组一段成为了主要的含矿层。

在软弱层中,龙潭组二段为主要的含炭层,龙潭组三段为次要的含炭层。层滑构造形成的一系列平行断层和小型褶皱对含炭层的破坏作用不明显,主要体现在改造作用上。当含金热液渗透入软弱层中时,在破碎带中易于发生矿化,在经过龙潭组二段主要含炭层时,含矿热液的pH值发生改变,炭质使热液的含金浓度得到增大,还原出了使络合物中的金并将其吸附,但由于大部分含矿热液被隔挡于软弱层之下,所以在含炭层中仅发现了矿化而未发现矿体。另外,由于含炭层的向上变薄性质,导致在龙潭组三段中几乎未发现矿化。

4 结论

(1)戈塘矿区龙潭组二段(P3l2)与龙潭组三段(P3l3),由于岩性较软,在构造作用下形成了一系列包括顺层滑动、褶皱以及叠瓦式构造等构造组合,地层厚度变化较大,这和龙潭组一段与龙潭组四段地层有明显区别,故推断P2m与P3l1间以及P3l3与P3l4间均为层滑构造,其中P2m之上为主要层滑面,P3l3与P3l4间为次要层滑面。龙潭组软弱层中的叠瓦式构造是由于该层滑构造的运动形成。

(2)在软弱层中形成的一系列褶皱与断层构成了交错复杂的构造网络。单从构造上来讲,褶皱的形成在一定程度上会促使含矿热液沿薄弱带和空隙运移,但断裂的应力状态是出于挤压的环境,不利于成矿热液运移,又因为软弱层岩性透水性差,这一系列复杂构造网络对于含矿热液来说主要起到的是类似于地球化学障的阻碍作用,也从侧面解释了龙潭组一段为主要含矿层的原因。

(3)软弱层中虽然没有形成矿体,但存在矿化,这是因为软弱成中存在含炭层,使得含矿热液中络合物被还原,并吸附析出的金。另外矿化以龙潭组二段(P3l2)中居多,向上逐渐减少,这不仅和含矿热液向上减少有关,同时也与滑脱构造所造成的含炭层向上减薄有关。

[1] Su W C,Hu R Z,Xia B,et al.Calcite Sm-Nd isochron age of the Shuiyindong carlin-type gold deposit,Guizhou,China[J].Chemical Geology,2009(3):269-274.

[2] Peter S G,Huang J Z,Li Z P,et al.Sedimentary rock-hosted Au deposits of the Dian-Qian-Gui area,Guizhou,and Yunnan provinces,and Guangxi district,China[J].Ore Geology Reviews,2007,31(1):170-204.

[3] 杨科伍.戈塘式金矿床之成因及找矿远景初探——兼论兼论紫木凼式金矿[J].贵州地质,1992,9(4):299-306.Yang Kewu.Preliminary studies on genesis and prospect of Getangtupe gold deposits:concurrent discussion of Zimudang-type gold deposits[J].Geology Guizhou,1992,9(4):299-306.

[4] 倪师军,刘显凡,金景福,等.滇黔桂三角区微细粒浸染型金矿成矿流体地球化学[M].成都:成都科技大学出版社,1997.Ni Shijun,Liu Xianfan,Jin Jingfu,et al.Ore-forming Fluid Geochemistry of the Carlin-type Deposits in the Yunnan-Guizhou-Guangxi Triangle Area[M].Chengdu:Chengdu University of Science and Technology Press,1997.

[5] 朱恺军.戈塘金矿中含炭硅质角砾岩成因浅析[J].地质与勘探,1993(11):34-38.Zhu Kaijun.The genesis of C-bearing siliceous breccia in the Getang Au-deposit[J].Geology and Prospecting,1993(11):34-38.

[6] 刘建中,邓一明,刘川勤,等.贵州省贞丰县水银洞层控特大型金矿成矿条件与成矿模式[J].中国地质,2006,33(1):169-177.Liu Jianzhong,Deng Yiming,Liu Chuanqin,et al.Metallogenic conditions and model of the super-large Shuiyindong stratabound gold deposit in Zhenfeng county,Guizhou province[J].Geology in China,2006,33(1):169-177.

[7] 何丰胜,毛健全,杜定全.戈塘矿区层滑构造研究[J].贵州工业大学学报,1997,26(2):10-16.He Fengsheng,Mao Jianquan,Du Dingquan.A study on the bedding detachment in Getang ore region[J].Journal of Guizhou University of Technology,1997,26(2):10-16.

[8] 冉瑞德.黔西南岩溶构造容矿金矿床特征及成矿机理——以安龙戈塘金矿床为例[J].贵州地质,2005,22(1):14-21.Ran Ruide.Characteristic and metallogenic mechanism of the gold deposits with karst structure as holding ore space in the southwest of Guizhou:taking the Getang gold deposit in Anlong as an example[J].Guizhou Geology,2005,22(1):14-21.

[9] 王砚耕,索书田,张明发.黔西南构造与卡林型金矿[M].北京:地质出版社,1994.Wang Yangeng,Suo Shutian,Zhang Mingfa.The Tectonic and Carlin-type Gold Deposits in Southwest Guizhou Province[M].Beijing:Geological Publishing House,1994.

[10] 陈本金.黔西南及邻区大陆动力学背景与地震活动[J].大地测量与地球动力学,2009(S1):53-58.Chen Benjin.Seismic activity and continental dynamic background in southwestern Guizhou and its adjacent region[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2009(S1):53-58.

[11] 秦守荣,张明发,龚 梅,等.贵州的印支运动[J].沉积与特提斯地质,2009,29(2):100-103.Qin Shourong,Zhang Mingfa,Gong Mei,et al.Indosinian movement in Guizhou[J].Sedimentary Geology and Tethyan Geology,2009,29(2):100-103.