四川盆地三叠系烃源岩条件与资源潜力研究

2014-10-24万茂霞谢邦华陈盛吉冉乙钧邹春艳

万茂霞 谢邦华 陈盛吉 冉乙钧 邹春艳

(中国石油西南油气田公司勘探开发研究院)

0 引言

四川盆地上三叠统须家河组所产天然气与上覆侏罗系及下伏嘉陵江组、二叠系地层所产天然气的组分特征、天然气碳同位素、天然气浓缩烃等存在明显差异;须家河组原油的物理特性、原油轻烃和饱和烃色谱特征与侏罗系有明显的差异;上三叠统储层沥青的族组分与本组烃源岩接近,而与上下邻层有明显的差异;储层的生物标志化合物特征与本组烃源岩接近,而与侏罗系源岩差异明显,这些特征表明上三叠统须家河组的油气主要来自本组烃源岩。

中、下三叠统气藏所产天然气的的组分特征、天然气碳同位素、储层沥青的族组成特征与下伏二叠系特征极为相似,表明中、下三叠统气藏与下伏二叠系烃源层可能有一定的亲缘关系。

1 烃源岩的展布特征

1.1 下三叠统飞仙关组烃源岩展布

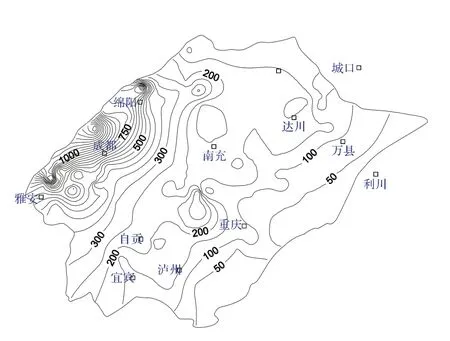

下三叠统飞仙关组在盆地中西部地区主要为一套紫红色碎屑岩夹高能环境沉积的灰岩,一般不具备生烃条件,在盆地东部相变为(大冶组)灰岩,有局部成烃的条件,碳酸盐岩是该组主要烃源岩。烃源岩在川东及川北区带比较发育,一般厚200~300 m,盆地中—西部地区多小于100 m(图1)。

1.2 下三叠统嘉陵江组烃源岩展布

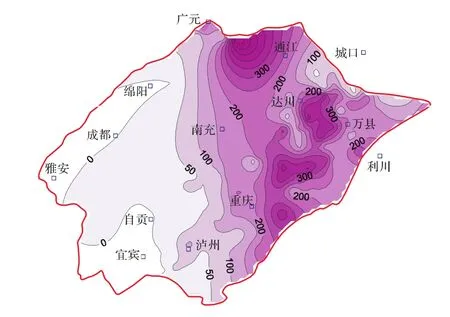

下三叠统嘉陵江组主要为一套局限海台地相沉积,在盆地内嘉陵江组沉积稳定,厚度大,分布广,以灰岩、白云岩为主,夹硬石膏和岩盐。嘉一段、嘉三段是嘉陵江组烃源岩发育的主要层段。烃源岩主要为碳酸盐岩,在盆地内烃源岩厚0~550 m,平均厚度约260 m,具东厚西薄的展布特征(图2)。

图1 四川盆地下三叠统飞仙关组碳酸盐烃源岩等厚图/m

图2 四川盆地下三叠统嘉陵江组碳酸盐烃源岩等厚图/m

1.3 中三叠统雷口坡组烃源岩展布

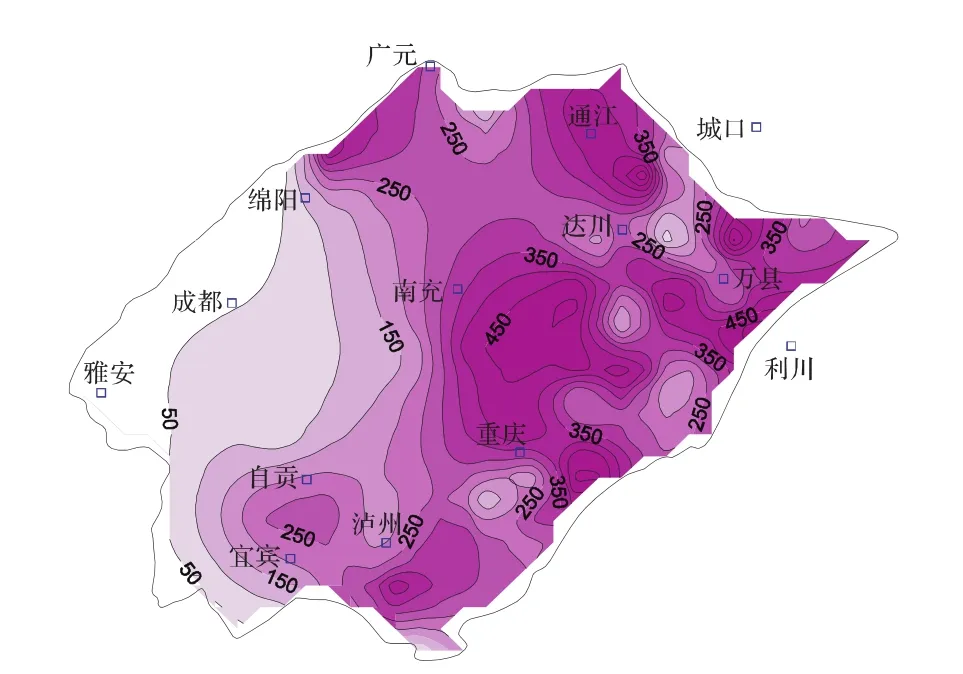

中三叠统雷口坡组主要为一套海相碳酸盐台地蒸发相沉积,深灰色碳酸盐岩和泥质岩是主要烃源岩。根据100余口井雷口坡组烃源岩厚度统计结果,盆地内碳酸盐烃源岩厚度变化在0~480 m之间,一般为100~250 m,以盐亭—大邑一带较厚,角13井最厚达480 m(图3)。

图3 四川盆地中三叠统碳酸盐烃源岩等厚图/m

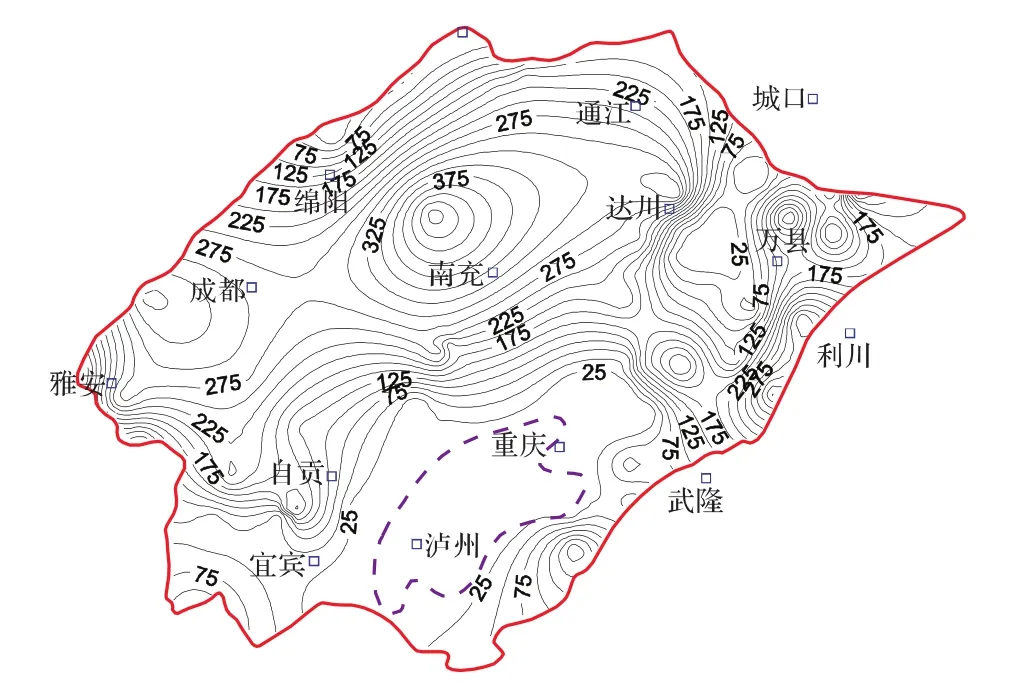

雷口坡组暗色泥质烃源岩厚度总体极薄,平均厚度约为10 m,仅盆地东缘稍厚,在通江—万县—涪陵一线以东地区,暗色泥岩一般厚30 m以上,在该线以西地区,暗色泥岩厚度多小于30m,在泸州古隆起一带雷口坡组地层已剥蚀殆尽,已无烃源岩分布(图4)。

图4 四川盆地中三叠统暗色泥质烃源岩等厚图/m

1.4 上三叠统烃源岩展布

上三叠统须家河组是一套以陆相沉积为主的含煤建造,暗色泥质岩和所夹煤层是主要烃源岩。煤岩在龙门山山前带最发育,一般厚10 m以上,具有多层分布特点,层数多者可达数十层,单层厚度大者为1 m左右,累计厚度最大可达40 m以上。其次为盆地中、北部地区,须家河煤层也较为发育,一般厚5 m以上,营山地区煤层累计厚度达18 m以上。川东及川南地区煤层厚度相对较薄,累计厚度多小于2.5 m,局部仅见煤线,无煤层分布(图5)。

图5 四川盆地上三叠统须家河组煤岩等厚图/m

暗色泥质岩是上三叠统须家河组主要的烃源岩,主要发育在须一、须三和须五段,须二、须四和须六段以砂岩为主,但仍有一定厚度的暗色泥质岩分布。烃源岩厚度具西厚东薄的展布特征,在盆地西部,泥质烃源岩一般厚300 m以上,最厚达1500余米;盆地西南部—中部—北部地区,泥质烃源岩一般厚100~200m,在盆地东南部,烃源岩厚度多小于100m(图6)。

图6 四川盆地上三叠统深灰-黑色泥岩等厚图/m

2 烃源岩的地化特征

2.1 烃源岩的有机碳丰度

下三叠统飞仙关组烃源岩有机碳含量变化在0.05%~0.6%之间,高值区主要分布在盆地东部,在旺苍—重庆一线以东有机碳含量一般大于0.2%,该线以西有机碳含量多小于0.2%,低值区分布面积约为盆地面积的三分之二。

下三叠统嘉陵江组烃源岩有机质丰度较低,为0.08%~0.36%,高值区主要分布在川南和川东北地区。

中三叠统雷口坡组烃源岩,据496样次碳酸盐岩分析资料统计,有机碳含量低于0.2%者占样品数的60.48%。从有机碳丰度的纵向展布看,雷口坡组有机碳平均值为0.28%左右,总体来说,雷口坡组在纵向上有机碳丰度变化不大。从有机质丰度的平面展布看,在盆地内雷口坡组碳酸盐烃源岩有机碳含量主要分布在0.1%~0.4%之间。以川中地区的磨溪—潼南一带、川东的卧龙河、及川北的龙岗地区有机质丰度相对较高,有机碳含量在0.3%以上,其余地区有机碳含量多小于0.3%,表明雷口坡组仅具有局部生烃条件。

上三叠统烃源岩有机碳丰度普遍较高,据现有分析资料统计,泥质岩有机碳含量大于1%者高达50.1%。在盆地内烃源岩有机碳丰度变化在0.5%~7.5%之间,有机碳丰度高值区主要分布在川西中部及重庆—达川一带,大致具盆地中东部及西部地区有机碳丰度较高,盆地北缘及西南部地区有机碳丰度相对较低的展布特征。

2.2 烃源岩的有机质类型

从干酪根元素分析资料来看,下三叠统烃源岩有机质类型好,主要为腐泥型。

雷口坡组烃源岩干酪根元素组成H/C原子比(0.64~0.77)、O/C原子比(0.11~0.2)均较低。 干酪根碳同位素δ13C主要分布在-25.5‰~-28.2‰之间。可溶有机质的族组成具有饱和烃含量较高、芳烃含量较低、胶质+沥青质含量较低、饱/芳比值大等特征,在族组成三角图中,资料点多落入Ⅱ型有机质分布区。研究表明雷口坡组烃源岩有机类型以Ⅱ型为主,以产油气为主。

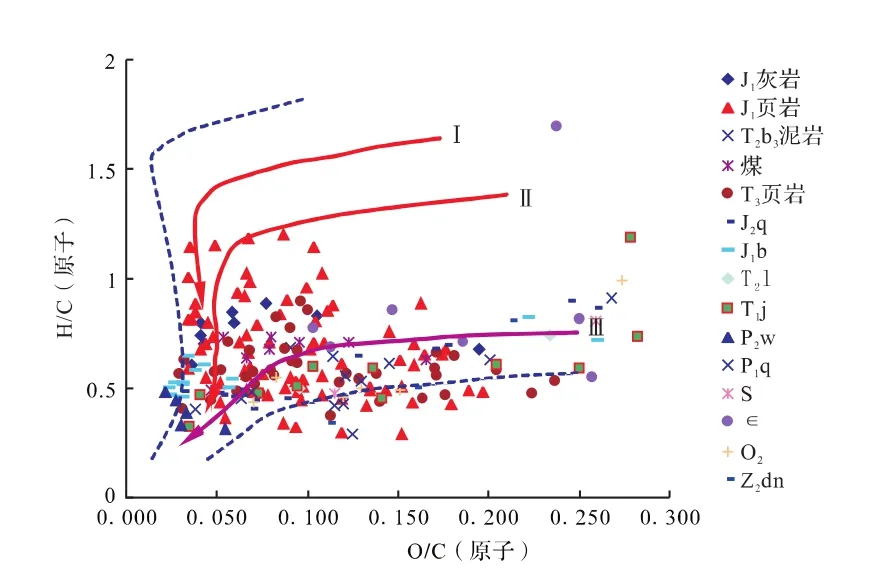

上三叠统干酪根的显微组分以镜质组和惰质组为主,腐泥组和壳质组成分含量较低;干酪根电镜图象以棱角状为主;多数样品的δ13С值大于-27‰。在干酪根类型图上,大多数样品资料点都落入Ⅲ型干酪根的范围。可溶有机质具饱和烃含量低、芳烃含量高、沥青质重、饱/芳比值低等特点,烃源岩有机类型以Ⅲ型为主,主要产气,局部地区属混合型,有一定的生油能力[1](图7)。

2.3 烃源岩的热演化特征

下三叠统飞仙关组烃源岩的Ro值多为1.2%~3.4%之间。在川西—川北凹陷带Ro值多大于2.0%,烃源岩已达过成熟阶段,在盆地的东南部烃源岩的Ro值多小于2.0%,正处于成熟—高成熟阶段。该层生烃条件较差,但在盆地东部地区具有一定的生烃能力,对飞仙关组油气藏的形成有较好的贡献。

图7 四川盆地烃源岩有机质类型图

下三叠统嘉陵江组烃源岩的Ro值多为1.2%~3.2%之间,目前源岩正处于成熟—过成熟阶段,在盆地南部尚具有形成一定的液态烃的条件。

中三叠统雷口坡组Ro值分布在0.96%~2.51%之间,表明中三叠统目前正处于成熟—过成熟演化阶段。在盆地的西部—北部—东北部沉积凹陷区Ro多大于1.5%,烃源岩已达到高成熟—过成熟演化阶段。在盆地的中部及南部地区热演化程度相对较低,Ro多为1.0%~1.3%之间,正处于成熟阶段。

上三叠统Ro值分布在0.74%~3.20%之间,表明上三叠统烃源岩有机质目前正处于成熟—过成熟演化阶段。在盆地的西部—北部—东北部沉积凹陷区Ro多大于1.3%,烃源岩已达到高成熟—过成熟演化阶段。在盆地的中部及南部地区热演化程度相对较低,Ro多为1.0%~1.3%之间,正处于成熟阶段。

四川盆地三叠系发育碳酸盐岩烃源岩、暗色泥质岩和煤层。上三叠统泥质烃源岩有机碳丰度较高,生烃条件较好。中、下三叠统有机碳丰度低,在盆地内仅具局部生烃条件。中、下三叠统碳酸盐岩有机质类型较好,主要为Ⅰ型或Ⅱ型,早期以生油为主。上三叠统泥质岩有机质类型主要为Ⅲ型,以生气为主。下三叠统烃源岩有机质多处于高成熟—过成熟阶段,目前多以产气为主;中、上三叠统烃源岩目前正处于成熟—过成熟期,局部地区具有液态烃保存的条件[2-3]。

3 烃源岩定量评价与资源潜力分析

3.1 生烃量计算结果

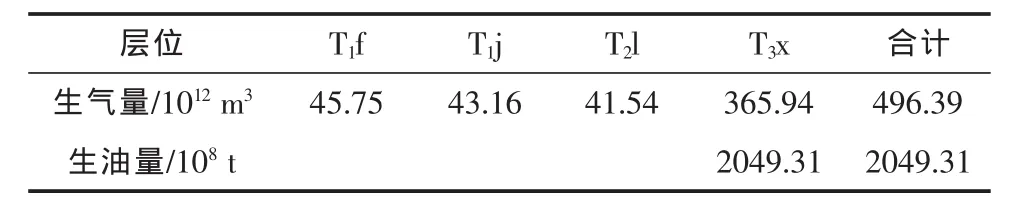

采用有机碳热模拟法,以四川盆地三叠系相关烃源层的厚度、有机质丰度和成熟度等参数为基础,对相关烃源层的生气量进行了计算,三叠系及相关烃源层总生气量为496.39×1012m3,上三叠统须家河组生油量为2049.31×108t(表1)。

表1 四川盆地三叠系生烃量统计表

从计算结果可以看出,四川盆地上三叠统须家河组生气总量为365.94×1012m3,占三叠系生气总量的73.7%,中、下三叠统本层烃源岩的生烃量,只占相关烃源层生气量总量的26.3%,这一结果表明中、下三叠统自身的烃源条件差,上、下相邻烃源层外源气的注入,是中、下三叠统油气藏形成关键。

资源量计算结果,盆地内三叠系气藏天然气潜在资源量为17.62×012m3,上三叠统石油潜在资源量为28.22×108t,油气资源较为丰富,不失为四川盆地重要的勘探领域。各层系比较,以上三叠统、下三叠统飞仙关组天然气潜在资源量相对较高,下三叠统嘉陵江组次之、中三叠统雷口坡组相对较小,表明上三叠统和下三叠统是四川盆地三叠系油气资源较为丰富的层系。

3.2 生烃强度及其展布特征

生烃强度定量研究结果表明,研究区内各套烃源岩的平均生气强度分别为:下三叠统飞仙关组2.40×108m3/km2、下三叠统嘉陵江组2.26×108m3/km2、中三叠统雷口坡组2.18×108m3/km2、上三叠统须家河组19.16×108m3/km2,上三叠统平均生气强度较高,中下三叠统平均生气强度较低。

下三叠统飞仙关组生烃强度普遍小于5.0×108m3/km2,且分布不均,在盆地内呈现出东强西弱的分布特征,其强生烃区主要分布在川东北地区。其中与礁、滩气藏成藏相关的烃源岩,以川北、川中及川东等区带叠合平均生气强度相对较高,强生气区主要分布在盆地的中部—北部及川东地区,表明川北、川中及川东区带礁、滩气藏的气源条件较好。

下三叠统嘉陵江组生烃强度普遍小于9.5×108m3/km2,在盆地内呈现出东高西低的分布特征,其强生烃区主要分布在盆地东部地区。与下三叠统嘉陵江组气藏成藏有关的烃源层的总生气强度变化在 (5.0~105)×108m3/km2之间, 平均生气强度21.72×108m3/km2,强生气区主要分布在盆地中部—北部及川东东部地区。

雷口坡组的生气强度在6.0×108m3/km2之内,盆地内以泸州开江古隆起和盆地西北部生气强度相对较低,以盆地西部—中部及盆地东缘地区生气强度相对较高。与中三叠统雷口坡组气藏成藏有关的烃源层的总生气强度变化在(5.0~70)×108m3/km2之间,平均生气强度22.66×108m3/km2,强生气区主要分布在盆地中部—西部及川东东部地区。

上三叠统须家河组烃源岩的平均生气强度为19.16×108m3/km2, 变化在0~260×108m3/km2之间,以盆地的西部及生气强度相对较高,在盆地的中—西南部地区生气强度一般大于10×108m3/km2,并展示出由盆地的西部向东部逐渐增高的分布格局。

3.3 三叠系资源潜力分析

在烃源岩定量评价的基础上,根据四川盆地的地质条件,结合前人对四川盆地的研究,借助国内外现有运聚系数的研究结果,预测四川盆地中下三叠统天然气的资源量为10.54×1012m3,资源量以川东高褶带、仪陇—平昌坳陷带相对较高,威远—龙女寺隆起带、南充斜坡带、大巴山前南带次之。上三叠统天然气的资源量为7.08×1012m3,主要分布在川西南、川西北地区,上三叠统石油的资源量为28.2×108t,资源量以川西南部相对较高,川西北部、仁寿—射洪一带次之。纵向上以上三叠统、下三叠统飞仙关组天然气潜在资源量相对较高,下三叠统嘉陵江组次之、中三叠统雷口坡组相对较小,表明上三叠统、下三叠统是四川盆地三叠系油气资源较为丰富的层系。

烃源岩定量评价及资源潜力研究结果表明,四川盆地上三叠统有利的生气区位于四川盆地的中部—西部。该区平均生气强度大于20×108m3/km2,最大生气强度可达120×108m3/km2以上,油气源充足,石油和天然气资源丰富,有形成自源型油气藏的条件。与上三叠统烃源相关的雷口坡组有利的生烃区,位于四川盆地的中部—西部和北部。与上二叠统烃源相关的雷口坡组有利含油气区主要位于川中地区—川西凹陷中部一带及川东东部地区。下三叠统嘉陵江组相关烃源岩有利的生烃区位于盆地的东部及川西的中部地区。

4 结论

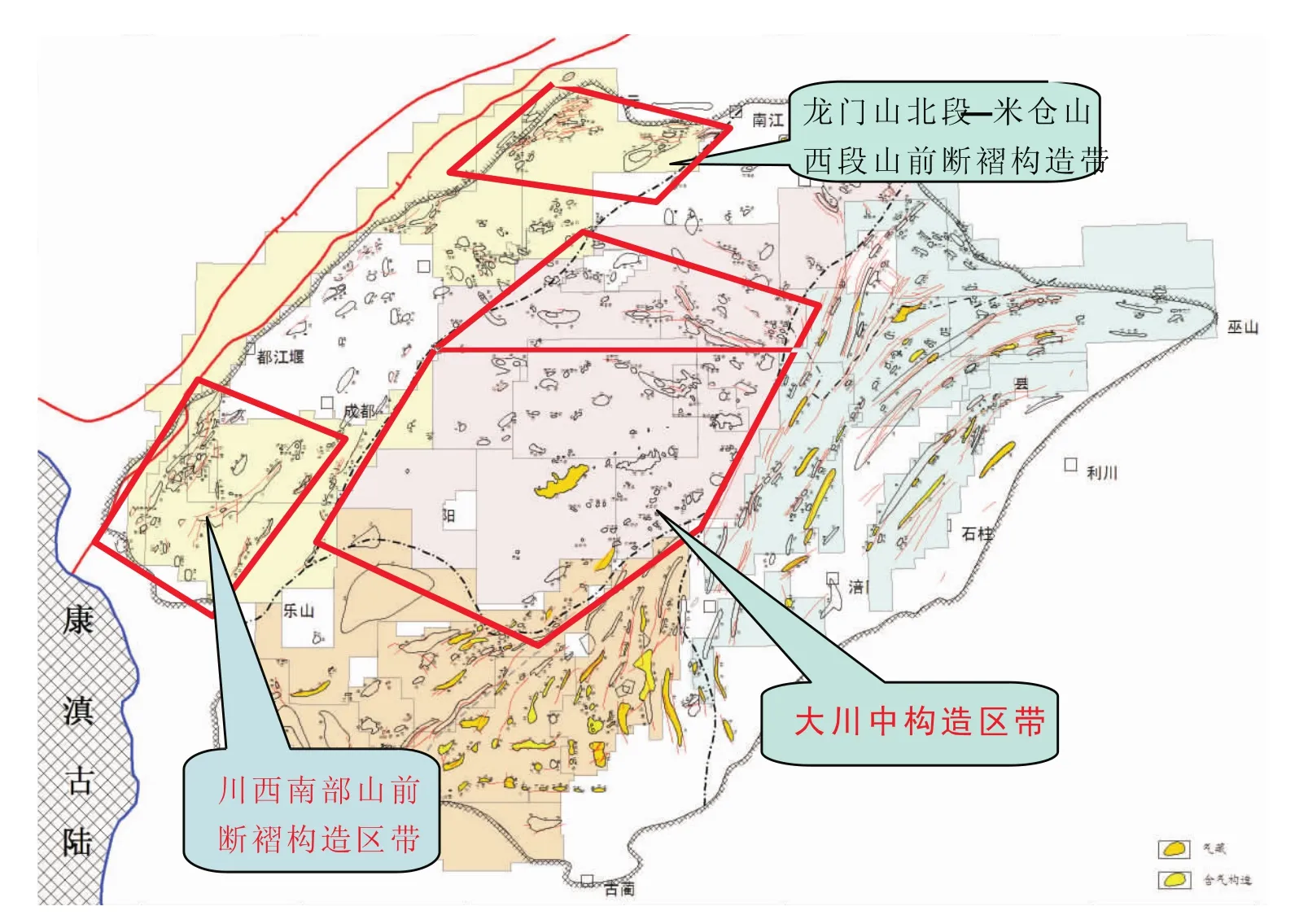

根据对盆地内三叠系气藏相关烃源岩生气强度、天然气聚烃量,天然气潜在资源量分布的比较,综合认为:盆地内大川中构造区带、龙门山北段—米仓山西段山前断褶构造带、川西南部山前断褶构造带,烃源充足,资源量及资源丰度都相对较高,储集条件好,盖层封盖作用有效,圈闭发育,生储盖组合良好,可捕集相关烃源层运移来的油气,油气成藏条件总体上较为有利,具备形成有效气田的条件,因此,可以作为下步油气勘探重点目标(图8)。

图8 四川盆地二叠系、三叠系有利含油气区带及建议勘探目标分布图

1 王兰生.四川盆地天然气的有机地球化学特征及其成因[J].沉积学报,1997,15(2):49-53.

2 戴鸿鸣,王顺玉.油气勘探地球化学 [M].北京:石油工业出版社,2011.

3 王启军,陈建渝编著.油气地球化学 [M].北京:中国地质大学出版社,1988.