长征中党的报刊活动

2014-10-21于安龙

于安龙

2014年是红军长征战略转移80周年,在这段被称为中国共产党“苦难辉煌”的征程中,红军取得了最终的伟大胜利,其中有一个重要原因不容忽视,即中国共产党在长征中开展的有效报刊活动,它不仅起到了重要的宣传作用,更为党提供了很多宝贵的信息。

条件艰苦仍坚持办报

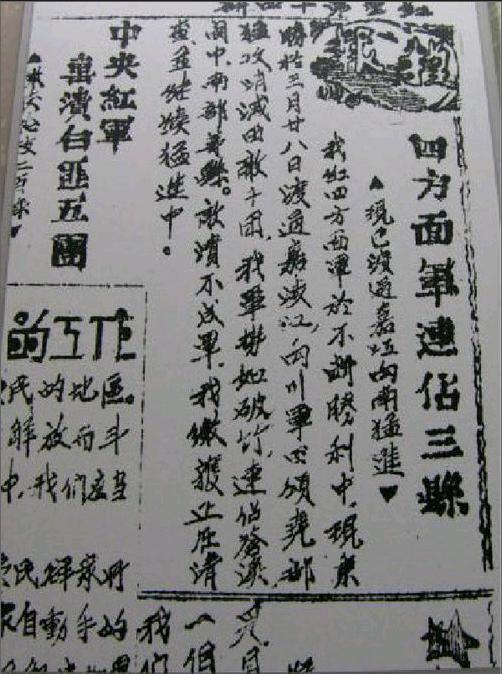

由于第5次反“围剿”斗争的失败,红军不得不进行战略转移。长征开始后,党面临着十分严峻的形势,不仅要应付敌人的围追堵截,还要解决物资缺乏等问题。在这种情况下,进行报刊活动也面临着设备不足和人员缺乏的困难,原在中央苏区出版的《红色中华》《青年实话》等报刊都被迫停办。对于中国共产党来说,报刊的作用不亚于枪支弹药,是不可或缺的精神食粮。所以,在当时极端艰苦的条件下,中国共产党还是想方设法克服各种困难,坚持开办了一些报刊,如《红星》报、《前进》报、红三军团的《战士报》,红一军团的《战士》报、《战士》(快报)、《战士》(副刊),红二方面军的《前进》(副刊),红四方面军的《不胜不休》报、《干部必读》,中国工农红军学校的《红炉》等。由于客观条件限制,这些报刊多为手刻蜡纸油印,印刷设备也比较简单。比如《红星》报的全部家底就是一台钟灵牌油印机(为了轻装,走到湖南时扔下),一个手滚油印机,几盒油墨,几筒蜡纸,几块钢板,几支铅笔和一些毛边纸等,这些设备就装在4个铁皮箱里,用扁担挑着随着部队前进。《红星》每期印七八百份,发至各个连队。从中央根据地带出的毛边纸用完后,在藏族地区时还曾经用印过藏文佛经的纸张背面印报。长征中甚至还发行过“叶报”,即以“树叶”做纸进行宣传。虽然条件简陋,报刊登载的文章都短小精悍,但内容的号召力和针对性丝毫不减。1934年10月20日,《红星》报发行了长征途中的第1期油印报纸,内有《突破敌人封锁线,争取反攻敌人的初步胜利》《当前进攻战斗中的政治工作》等文章,起到了积极的战斗动员作用;1934年11月7日,《红星》报出版了长征途中唯一的一份号外报,针对党内同志纪律松懈、违反群众纪律的现象,这份报刊刊登了加强党和军队组织纪律性的内容,对加强党的组织纪律性,教育党员干部和红军指战员切实保护群众利益起到了重要作用;1935年1月15日,《红星》报第68期报道了《军委奖励乌江战斗中的英雄》,极大地鼓舞了人心;同年6月15日,《红星》报以《伟大的会合》为题发表社论,认为红一方面军与红四方面军的会合是五次战役以来的最大胜利,是决定中国苏维埃运动今后发展的重要事件;同年7月10日的社论《以进攻的战斗大量消灭敌人,创造川陕甘新苏区》,号召大家发扬工农红军刻苦耐劳的精神,反对向困难投降,开展反机会主义的斗争。此外,由中央军委总卫生部宣传科负责出版的《健康报》于1931年秋创刊,是红军历史上最早创办的专业性报纸。它主要宣传贯彻中央军委和总卫生部关于医疗卫生和战场救护的命令、决定和指示,介绍红军和苏区各级苏维埃政府领导开展卫生工作的经验等。长征途中,《健康报》在极其艰难的条件下,还坚持出版了多期。

党的领导人对报刊活动情况非常关心,积极协助改善办刊条件,为了提高报刊的稿源质量,还成立了专门的宣传委员会。事实上,中国共产党历来重视报刊的宣传作用,毛泽东、邓小平等人都有过办刊的实践经验。长征中党对报刊活动的重视与支持主要体现在三个方面:一是接受报刊记者的采访,发表重要谈话,宣传党的路线方针。1934年7月31日,毛泽东接受《红色中华》记者采访,就当时的时局与红军抗日先遣队问题发表看法,指出红军派遣抗日先遣队,目的是使全国人民加深对红军的认识,希望全国一致起来援助苏维埃与红军,以集中力量抗日反帝;二是领导人亲自撰写文章,在报刊上发表。《红星》报上登载的许多文章(包括社论)都来自周恩来、朱德、博古、张闻天、王稼祥等人。1935年8月19日,中共中央政治局在沙窝召开常委会议,讨论中央领导分工和宣传工作等问题。会议决定《干部必读》和《斗争》(中央机关报)分别成立编委会。《干部必读》由张闻天兼任名义主编,编委成员李维汉、陈昌浩;《斗争》由博古主编,张闻天、王稼祥为编委。8月29日,中共中央又一次召开政治局常委会议讨论宣传教育问题,会上毛泽东提出宣传教育的内容应增加战略战术问题。会议决定近期内,出一两期《前进》,分配审查宣传材料,红军建设方面由王稼祥负责,党的建设方面由李维汉负责,战略战术方面由毛泽东负责,地方工作由博古负责,民族问题由凯丰负责,并由凯丰、杨尚昆、李维汉组成宣传委员会,充分体现了党对报刊宣传工作的重视。

在主力红军长征的同时,留守在中央苏区和游击区的各级中共组织,依然在艰苦条件下坚持出版和创办了一些报刊。如中共闽粤边区特委的《战斗报》、《工农报》,龙岩军政委员会的《龙岩苏维埃小报》,闽西南军政委员会的《抗日战讯》和《捷报》等,在宣传革命斗争和号召抗日救亡方面发挥了重要作用。

利用国统区报刊作为重要 的传播渠道

长征中有近三分之一的时间行进在少数民族地区,穿梭于高山峻岭、草地雪山中,通讯十分不便,致使红军主力部队之间的联络经常中断。那么如何获得情报呢?想方设法获得国统区的报纸,是红军长征途中获得信息的重要途径,他们每到一地都会派人专门搜集报刊资料。据张闻天的夫人刘英回忆:“毛泽东等领导同志还有一个习惯,每到一地,顾不得吃饭休息,就研究各个部队发来的电报,还尽可能地找报纸来看。下面部队得到报纸也往中央部队送。他们把这些东西当宝贝一样,看得很仔细,反面文章正面看,从中了解敌我情况。”国统区报纸对长征取得胜利的最大贡献莫过于《大公报》的相关报道,促使党中央作出了落脚陕北的战略决定。1935年9月,红军长征到达甘肃哈达铺,缴获了敌人的许多报纸,上面登有不少陕北的情况。“在哈达铺期间,毛泽东从国民党报纸上了解到陕北有相当大的一片苏区和相当数量的红军。”据很多学者考证,这份报纸即为天津的《大公报》。获知这一消息后,毛泽东在陕甘支队团以上干部会议上明确提出完成北上抗日的原定计划,强调首先要到陕北去,因为那里有刘子丹的红军部队,从而最终确定了红军长征的战略目的地。1937年2月,周恩来在西安会见该报战地记者范长江时指出:“你在红军长征路上写的文章,我们沿途都看到了,红军干部对你的名字都很熟悉。”事实上,不少在长征中掉队的红军,也是在看了《大公报》的有关报道以后,知道了部队的去向,赶上了队伍的。

由于国统区报纸宣传资源丰富,发行范围广,受众群体大,同时也被党转用为重要的信息传播渠道。1935年5月31日,中共中央负责人会议决定派陈云去上海恢复中共在国民党统治区的地下组织。陈云历尽曲折,于6月中旬到达成都。由于当时红军电讯中断,无法直接向党组织汇报抵达事宜,于是,陈云按照同周恩来的事先约定,托人去四川《新新新闻》报馆,刊登了一则《廖家骏启事》,内容为:“家骏此次来省,路上遗失牙质图章一个,文为廖家骏印,特此登报,声明作废。”以此表示自己已安全到达成都,这里的“廖家骏”便是陈云本人。这也是长征中党利用国统区报纸传递讯息的经典案例。

创办海外报刊扩大国际影响

长征开始后,由于国民党政府的新闻封锁,红军的战略行动在很长一段时间不被人们所悉知。为了真实报道红军长征的实际情况和中国共产党北上抗日的真诚愿望,中国共产党于1935年12月9日,在巴黎创办了《救国时报》,其前身是《救国报》。这份在中共驻共产国际代表团直接领导下的报纸,以“不分党派,不问信仰,团结全民,共同救国”为宗旨,在传播长征信息,塑造党和红军的抗日形象,争取国际同情与援助方面发挥了重要的作用,堪称中国共产党对外宣传的“海外堡垒”,其中,于1936年12月开始在《救国时报》上发表的《雪山草地行军记》和《从甘肃到山西》两篇长篇长征回忆实录中,作者杨定华以亲历者的视角,详细介绍了红军长征中的所见所闻,成为重要的文献史料。除《救国时报》外,中国共产党还在美国创办了《先锋报》。

陈云是党内利用海外媒体宣传长征的杰出代表。1935年7月上旬,陈云到达上海后,发现上海地下组织已遭受严重破坏。在上海寻找遗余地下党关系的同时,陈云开始撰写《随军西行见闻录》,假托被红军俘虏的国民党军医之口,介绍了红军长征的相关情况。1936年3月,该文署名“廉臣”,刊载于中国共产党在巴黎主办的《全民月刊》上,引起了良好的反响。一个多月后,陈云到达莫斯科,向共产国际执委会书记处详细报告了中央红军长征经过和遵义会议情况。陈云的此次报告被整理成题为《英勇的西征》的文章,于1936年春发表在共产国际主办的《共产国际》杂志(中文版)第1、2期合刊上,署名“施平”。这是在世界革命阵营中,最早宣传红军长征和中国共产党及其领袖毛泽东、朱德等人的文献。在苏联期间,陈云还写了大量揭露日本侵华野心和共产党抗日决心的报刊文章,为宣传党的抗日政策作出了重要贡献。如《论全中国学生的救国运动》和《革命运动的发展与奸细的活动》等。

1936年8月,红军长征即将实现三大主力会师。在这关键时刻,为扩大长征的国际影响,争取外部援助,毛泽东与杨尚昆联署,向参加红军的同志征稿:“现因进行国际宣传,及在国内国外进行大规模的募捐运动,需要出版《长征记》,所以特发起集体创作,各人就自己所经历的战斗、行军、地方及部队工作,择其精彩有趣的写上若干片段。文字只求清通达意,不求钻研深奥,写上一段即是为红军作了募捐宣传,为红军扩大了国际影响。”这充分说明,中国共产党已经意识到国际宣传的重要意义,从而加强了与海外媒体的联系。1936年秋,美国记者埃德加·斯诺访问陕北,受到党的高度重视。采访期间,斯诺与毛泽东、周恩来、朱德等人进行了深入交谈,并从此结下了深厚的友谊。经过访问,斯诺获得了关于红军和苏区的大量一手材料,在此基础上,他撰写了一系列的通讯稿件,并通过上海的《密勒氏评论报》《大美晚报》,北平的《民主》杂志以及美国的《亚洲》《新共和》《太平洋事务》《纽约太阳报》等报刊传向世界,真实、客观地报道了红军长征的相关情况,扩大了中国共产党的国际影响,加深了世界人民对中国的了解。所以,毛泽东后来说:“当我们被整个世界遗忘的时候,只有斯诺来到这里来认识我们,并把这儿的事情告诉外面的世界。所以我们将永远记住斯诺对中国的巨大帮助。”

在条件艰苦的长征途中,中国共产党的报刊活动只能限于初步的、小范围的,但它确在一定程度上激发了广大红军指战员的斗志,宣传了党的正确主张,赢得了广大人民群众的理解和信任,为最终取得长征的胜利作出了重要贡献。在这个过程中,党也积累了从事报刊活动的丰富经验,为党的宣传事业的发展奠定了良好基础。到抗日战争时期和解放战争时期,中共的报刊活动已摆脱了秘密性、流动性的办刊状态,开始步入正规化、科学化、大众化的轨道,建立了种类丰富、系统完整的报刊系统,创办、了《新中华报》《边区群众报》《解放日报》等报刊,迎来了中国革命报刊事业发展的春天。

(摘编自《百年潮》2014年第9期,小标题有删改。作者系南开大学马克思主义教育学院博士研究生。图片来源:网络)

(责任编辑:邓明珠)