应用型本科《大学计算机》分级分类教学研究

2014-10-20杜红乐辛建军张燕

杜红乐,辛建军,张燕

0 引言

随着计算机技术的不断发展,计算机被应用到工作、学习、生活的各个方面,计算机应用能力也是当代大学生必须掌握的基本能力之一。《大学计算机基础》课程是非计算机专业的必修公共基础课,是培养非计算机专业学生对计算机所需的计算机基础知识、能力和素质的课程,培养学生运用计算机技术分析问题、解决问题的意识和能力,也为将来运用计算机知识和技能解决本专业的实际问题打下坚实的基础。然而,不同专业学生的计算机知识基础差异很大,不同专业对计算机知识的需求也不尽相同,我校对不同的专业采用相同的教材、相同的教学目标、相同的教学内容及考试方式,为提高大学计算机基础课程的教学质量和教学效果,必须对现有的教学模式进行改革。依据因材施教的原则,结合我校应用型本科院校的定位,探究适合我校不同专业的计算机基础分类教学法。

1 现状

计算机技术在各个领域应用的普及,计算机基础教学的许多规律并未被我们充分认识,因此应该牢固树立科学发展观,继续深入地探讨教学规律,以提高计算机基础课程的教学质量。教育部计算机基础课程指导委员会在2003年提出了三个层次的计算机基础教学课程体系,对促进和规范高校计算机基础教学起到重要作用;于2006年6月24日颁发了“关于进一步加强高等学校计算机基础教学的意见暨计算机基础课程教学基本要求”,指出计算机基础教学需要进一步深化改革,提高人才培养的能力和水平[1]。很多高校的计算机基础教学进行相应的教育改革[2-5],作为一所普通二本院校,我校计算机基础教学中同样存在一些普遍存在的问题,现将我校计算机基础现状描述如下:

1)没有考虑专业需求:我校主要开设专有理工类、文学管理类和艺术类专业,开设的计算机基础课程都包括两类课程,第一类《大学计算机基础》;第二类为语言课程,对理工科开设《C语言程序设计》,其它专业为VF或者VB。所有课程无论什么专业都采用相同的教材,无法体现计算机技术与本专业之间的关系。

2)学生基础差异较大:由于地域及经济的差别,有的学生入校前几乎没有接触过计算机,而有的学生在高中就开始了相关的课程,基本操作、基本应用没什么问题。而现在教学过程中不加以区分,讲授同样的内容,做同样的练习,导致有的学生“吃不饱”、有的学生“吃不了”的现象。

3)考试方式不能准确反映学生对知识的掌握:传统纸质考试方式只能反映学生对理论知识的掌握程度,而计算机基础作为工具学科,主要在于操作应用,因此需对传统考试方式进行改革。我校现在采用基于网络平台的上机考试,这种考试方式既可以对理论知识进行考查,也可以考查学生的操作能力。

我校为面向全国招生,由于地域及经济的差异,学生的计算机基础知识和应用能力上存在着巨大的差异,专业对计算机技术的需求也各不相同,若统一教学目标、统一授课内容,将无法满足学生的需求,也与因材施教的原则相悖。为调动学生的学习热情,促进学生的个性发展,提高计算机技术综合应用能力,针对学生计算机基础知识的差别和学生专业特点,结合我校应用型本科院校的定位,实行计算机基础课程分类分级教学是势在必行的。

2 分类分级理论教学

2.1 分类教学知识体系

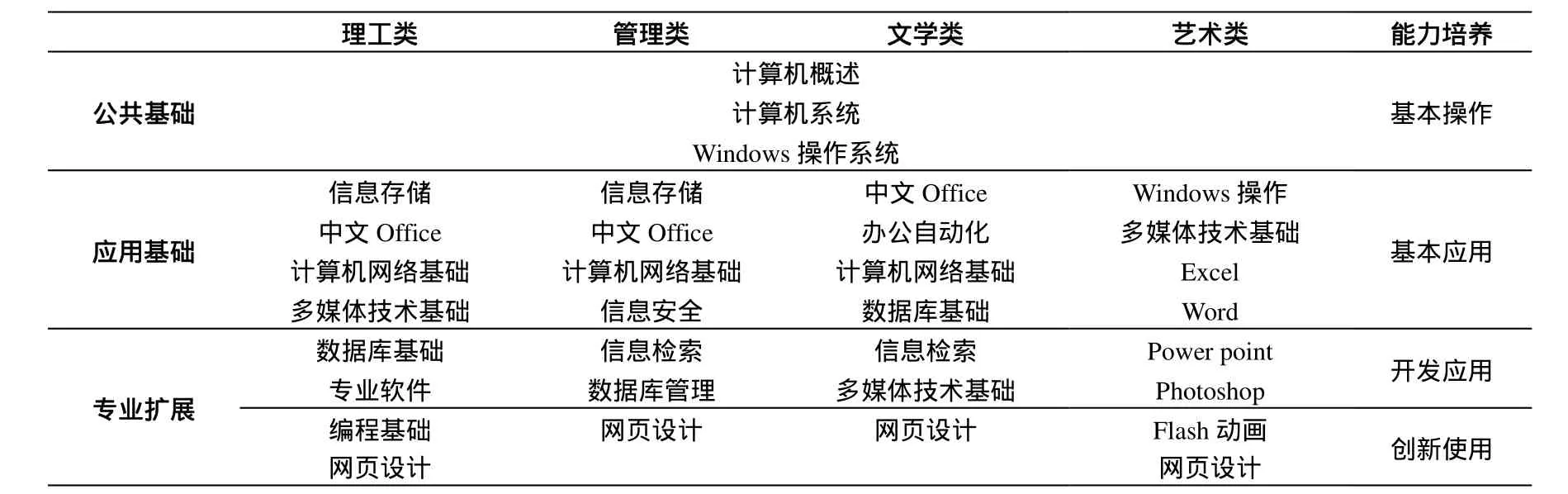

如表1所示:

表1 分类教学知识体系

2.2 分级教学

对入校的新生进行考核,根据新生对计算机操作的熟练程度、基础知识的掌握程度和专业要求将学生分为A级和B级,然后对不同等级设定不同的教学目标、选择不同的教学方法及教学内容。考虑到实际情况,A级和 B级采用相同的教材,相同的课时安排,但教学目标不同、章节内容取舍不同、难易程度不同。如表2所示:

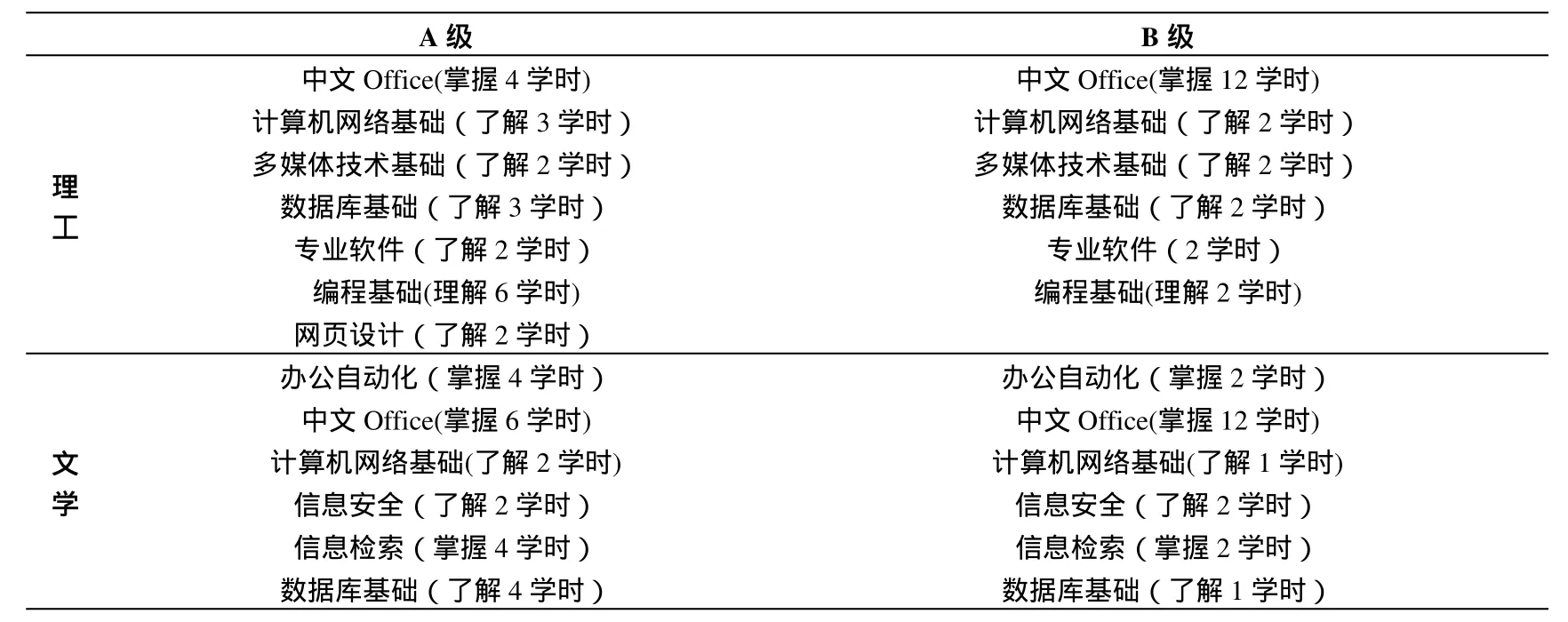

表2 分级教学内容选择及课时安排

列出章节内容不同的部分,相同部分省略。

以理工类和文学类为例,表2中给出了A级和B级教学内容、章节选取、课时安排的差别,旨在使学时能适应课堂教学,充分发挥教师的主导作用和学生的主体作用,把“因材施教”的教学理念体现在教学过程中。

3 分级分类实验教学

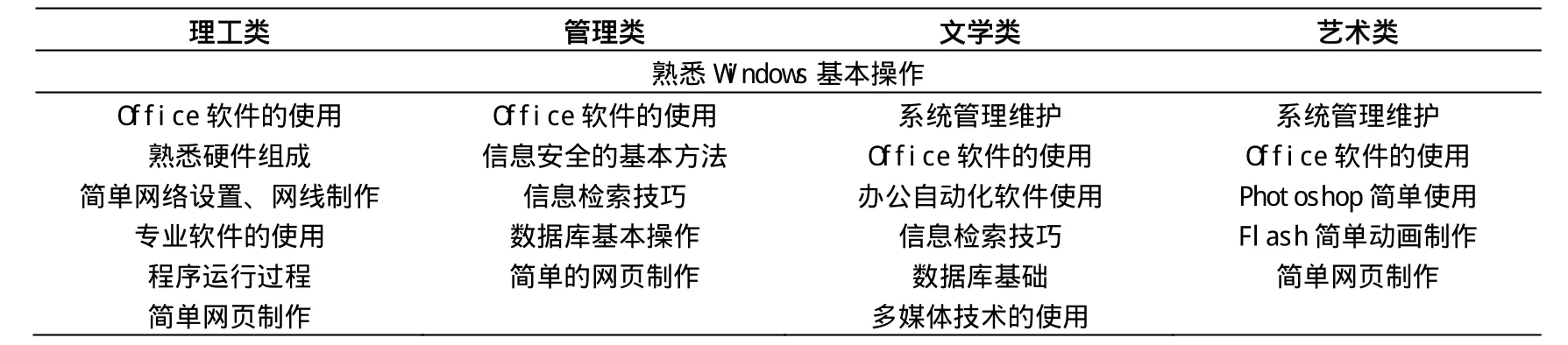

实验环节作为计算机基础的重要部分,旨在培养学生的操作技能及对所学知识的应用能力,加强在专业学科中的应用,与理论教学密不可分,是理论知识的继续、深化和应用,实验环节对学生的素质教学与创新能力培养有着重要的、不可或缺的作用。为了体现所学知识在专业学科中的应用,把实验内容同样分类,如表3所示:

表3 分类实验教学内容

对实验内容为体现“因材施教”的教学理念,同样对实验内容进行分级教学,根据实际情况,A级和B级安排相同的实验,但是内容要求不同,例如专业软件,对于 A级要求会简单的使用,而对B级则要求知道有这样的软件,简单介绍功能即可。

4 考试方式

对非计算机专业学生来说,计算机作为工具学科,学习最终目标在于应用,因此考试方式也落脚到基本操作和基本应用,达到以考促教的目的。为体现考试方式的公正性及激发学生的学习积极性,课程期末考试试卷分为理工类、文学类、管理类和艺术类,但对每类试卷的A级和B级采用相同的试卷。传统纸质考试方式不能很好的反映学生对计算机知识掌握的情况,例如纸质考试无法体现学生对基本操作的掌握情况、给一个word文档学生能否按照要求进行排版等,为体现我校应用型本科院校的特点,考试方式采用网络平台的上机考试,主要考查学生对基础知识、基本技能、基本操作、基本应用的掌握程度。

为调动学生的学习积极性,让学生在课外进行设计,依据设计情况适当加分,例如进行PPT设计、Photoshop图像设计、Flash动画设计、网页设计等,可以单独完成,也可以2人合作完成,占期末考试10%,鼓励学生积极参与校内外各类相关的比赛,给予相应的加分奖励。通过该部分提高学生的知识应用能力和创新思维,激发学生的学习兴趣,培养学生的团队合作意识。

5 总结

非计算机专业“大学计算机基础”是一门工具学科,是当代大学生必须掌握的一项基本技能,为后面所学专业服务。依据不同专业对计算机技术需求不同,学生基础知识掌握程度不同,并结合我校(应用型本科院校)特点,对我校“大学计算机基础”进行分级分类教学的探讨。该方法体现了“以教师为主导、学生为主体,以人为本、因材施教”的教育理念,让学生体会到学有所得、学有所用,激发学生的学习积极性

[1]教指委.关于即一步加强高等学校计算机基础教学的意见暨计算机基础课程教学基本要求[M].北京:高等教育出版社,2006

[2]冯博琴.计算机基础教育新阶段的教学改革研究[J].中国大学教学,2004(9):7-9

[3]徐兵.大学计算机基础课程分类教学实践[J].计算机时代.2011,(11):57-58,61

[4]魏滢.文科“大学计算机基础”实验分层次教学法的实施与探讨[J].实验技术与管理.2010,27(2):127-128

[5]张琳.大学计算机基础课程教学模式研究[J].计算机教育,2009(7)