建昌地区中新元古界成藏特征探讨

2014-10-17陈喜玲

陈喜玲

(中油辽河油田公司,辽宁 盘锦 124010)

1 研究区概况

研究区构造上位于中朝地台燕山台褶带辽西台陷朝阳穹褶断东南段[1],海拔一般在300 m左右。建昌地区地层发育较齐全,盆地基底为太古界—下元古界中、深变质岩系,自下而上发育中新元古界、古生界和中生界3套沉积盖层[2]。其中,中新元古界是本次研究的重点。各时代地层层序、地层名称和主要岩性特征见图1。

该区中新元古界分布广泛,地层层序齐全,其沉积特征及含化石情况均可与华北相应各标准剖面对比。因此,采用蓟县剖面分层和命名系统[3]。就其层序而言,由中新元古界长城系常州沟组至青白口系景儿峪组,均有出露。

2 构造特征

建昌地区构造活动大体可分为2期[4]:在晚三叠世以前,为稳定的地台发展阶段;从晚三叠世开始,燕辽褶皱带开始活动,该区开始进入强烈的造山活动阶段[5],并伴随多期岩浆活动。

长城系—三叠世为稳定地台期,该阶段所有的构造运动均为升降运动,而且每次隆起的幅度很小,各地区之间为平行不整合,上下层位间的缺失与超覆现象均不明显。

造山活动阶段始于中三叠世末到早白垩世末期的131 Ma内,共发生了较强烈的构造活动6次,平均间隔为20 Ma。印支二幕、燕山一幕、燕山二幕均产生强烈褶皱与推覆活动,造成上下层位间的角度不整合。印支运动二幕发生在中、晚三叠世之间,是该区第1次造山运动,以塑性褶皱运动为主,在水平挤压强烈的地区可见直立褶曲、倒转褶曲和平卧褶曲。燕山运动一幕主构造线方向为东西向,以刚性形变为主,产生了大规模推覆构造和新生的褶皱。燕山运动二幕主构造线方向为北东向,褶皱强度由过去的西强东弱转变为东强西弱,前期的北东向走滑断裂转变为逆冲断裂,并控制着褶皱变形。

3 烃源岩特征

该区中新元古界烃源岩主要分布在洪水庄组和铁岭组[6]。

3.1 烃源岩分布与厚度

(1)洪水庄组。以黑灰色、灰黑色页岩为主。厚度变化较大,凌源—宽城一带最厚,达183.70 m。沿此带向四周减薄。承德上杖子乡满杖子剖面厚度为96.90 m,建昌老达杖子、色杖子、谷杖子剖面厚度分别为 114.40、71.60、71.55 m,建平惠家沟剖面厚度为92.60 m,喀左辘轳井、扬大门、北洞剖面厚度分别为89.75、92.30、59.90 m,朝阳瓦房子、铁匠炉剖面厚度分别为90.07、59.50 m,韩1井揭示洪水庄组总厚度为83.00 m,泥页岩厚度为65.50 m,颜色为黑色、灰黑色。该组由于较为发育的页岩广泛分布,不仅可作为一套较好的生油岩, 而且还可为一套好的盖层。

图1 建昌地区地层综合柱状图

(2)铁岭组。主要为灰色、浅灰色泥云岩,灰色云岩夹页岩,局部见柱状叠层石。喀左辘轳井铁岭组厚度最大,达377.34 m,自辘轳井向南厚度减薄,喀左扬大门为334.80 m,凌源老庄户为275.80 m,苏杖子为196.10 m,候杖子为167.00 m,喀左北洞为197.70 m,黄家店为114.40 m。辘轳井东部的建昌色杖子、喀左南杜家窝铺、歪脖沟、朝阳铁匠炉、凤凰山等地,受芹峪上升的影响,缺失中上部层位及其上面的青白口系,厚度变薄,各地厚度依次为 61.70、43.10、32.20、14.10、13.20 m;铁岭组二段是主要生油岩,厚度一般为50.00 m左右。该组段是工区范围内见油苗、沥青最多的层位,显示有较好的生油条件。

3.2 烃源岩有机质丰度

烃源岩在生油门限前未大量生烃、排烃时的有机质含量(有机碳、生烃潜量等)称为原始有机质丰度,而通常所测得的是烃源岩生排烃后的残余有机质含量。根据干酪根生烃理论,热降解生烃反应主要发生在深成作用阶段。随着烃源岩埋藏深度的不断增加,经受的地温越来越高,当达到生油门限温度时,干酪根开始热降解大量生排烃。由于油气的排出,有机质含量不断降低。对高成熟—过成熟烃源岩来说,若用残余总有机碳含量进行烃源岩评价或预测油气资源量可能会失真,因此需要恢复原始有机质丰度。

不同类型、不同演化阶段有机质损失量不同,恢复系数也不同[7](图2)。

图2 烃源岩有机碳恢复系数

根据辽西露头和韩1井的测试资料,该区干酪根以I型为主,于是选取I型干酪根下限对应的恢复系数2.2进行有机碳恢复(表1)。

3.3 烃源岩有机质类型

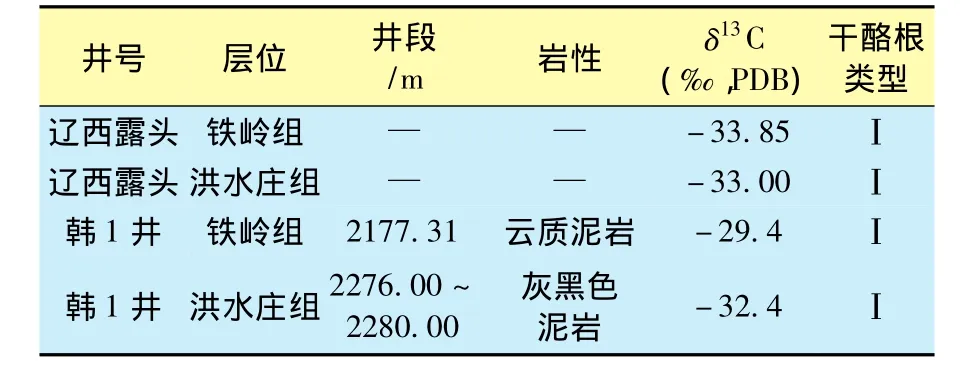

根据干酪根碳同位素特征[8],韩1井雾迷山组、洪水庄组及铁岭组有机质类型为Ⅰ型(表2)。

3.4 烃源岩成熟度

由于中新元古界高等植物不发育,因而有机质成熟度重要指标Ro难以测得,且热解法精度有限[9],故本次研究采用拉曼反射率法。利用精巧型多功能全自动显微激光拉曼光谱仪对杨1井和韩1井的2个样品进行对比检验(表3)。

表1 韩1井中新元古界烃源岩有机质丰度

表2 中新元古界烃源岩干酪根同位素与类型

表3 笔石拉曼反射率测定结果

利用拉曼光谱测试出来有机质微粒体和沥青反射率可以等效于镜质体反射率,因而实验样品沥青成熟度为1.89% ~3.17%,总体在2%以上;有机质微粒体成熟度为3.0%~3.3%。有机质微粒体和沥青拉曼光谱反射率显示,该区成熟度均在2% ~3%,有机质演化程度属于过成熟阶段。

通过有机质丰度、类型及成熟度的研究,得出以下结论。

(1)洪水庄组。总体上以深灰色、灰黑色的页岩为主,其恢复前平均有机碳为1.41%,恢复后平均有机碳含量为2.553%,沥青“A”含量平均为0.014%,丰度值较高,为很好的生油岩。

(2)铁岭组。下部主要为灰色、浅灰色泥云岩,灰色云岩夹页岩。该组碳酸盐岩类有机质丰度高,恢复前有机碳含量平均为0.2%,恢复后平均有机碳含量为0.437%,沥青“A”含量平均为0.0252%,为好的生油岩。露头铁岭组页岩类有机质丰度较高,恢复前有机碳含量为0.25% ~5.03%,平均为1.73%,沥青“A”含量为0.01% ~2.82%,平均为0.67%,为很好的生油岩。

4 储层特征

通过野外露头及韩1井钻探成果表明,该区中新元古界储集岩主要为碎屑岩[10]和碳酸盐岩。碎屑岩储层主要发育在青白口系龙山组,碳酸盐岩储层发育在蓟县系雾迷山组。

龙山组为一套含海绿石石英砂岩,属于浪控滨岸相。储集空间以粒间孔为主,可见溶蚀孔和裂缝,孔隙经压实及胶结作用使原始孔隙进一步减小,后期溶蚀及构造作用小范围内扩大了其储集空间。孔隙度为2.5% ~18.2%,平均为5.5%,渗透率为 0.006 × 10-3~ 0.097 × 10-3μm2,平均为0.045×10-3μm2,属特低孔、低渗储层。但韩 1 井在龙山组储层中含油丰度达到中等级别,说明其仍然可作为一套较好的储层。

雾迷山组岩性为灰色白云岩,沉积厚度巨大,为典型的碳酸盐岩台地沉积[11]。储层储集空间主要为裂缝。裂缝主要有2种:一种为构造缝,部分被矿物充填;一种为溶解缝,半充填。常规岩心分析孔隙度为1.3% ~4.7%,渗透率有2个数据点,分别为0.02、8.04 μm2。孔隙度值偏小,应为孔隙及裂缝分布的非均质性造成。薄片鉴定面孔率为3%,综合评价为好储层。韩1井钻进过程中,雾迷山组漏失钻井液为1205 m3,显示了其非常优越的储集性能。

5 成藏期次

通过韩1井埋藏史分析,推测第1次成藏应在早印支运动之前[12-13],此时,中新元古界源岩埋深达到约2500 m左右,有机质进入大规模排烃阶段的初期,主要以液态烃产物为主,后来因早三叠世末的印支运动被抬升至地表或近地表,形成的油气藏被破坏。第2次成藏期在侏罗纪—白垩纪,由于中生代裂陷盆地的发育,中新元古界源岩又一次被深埋,并超过原来曾经达到的最大深度和温度,烃源岩开始二次生烃,且此时烃源岩已进入高成熟阶段,生成湿气,并在储层中再次聚集。

龙山组伊利石K-Ar年龄测定结果表明,韩1井龙山组沙岩油斑成藏时间约为120 Ma,即早白垩世。

综上所述,辽西地区中新元古界油气成藏具有原生性、多期冲注的特点,晚期(早白垩世)油气冲注对于该区中新元古界原生油气藏勘探尤为重要。

6 结论及建议

(1)建昌地区中新元古界烃源岩具备生成规模油气藏的规模。

(2)该区多期构造运动导致储层裂缝发育,具备良好的储集空间;但多期构造运动对早期油气藏具有一定的破坏作用,同时对油气二次运聚起到关键作用。

(3)建议对该区开展高精度三维地震采集,以全面了解构造对油气运聚造成的影响,从而实现建昌地区中新元古界油气勘探的突破。

[1]张亚明,陈振东.辽西地区中上元古界生烃量评价[J].辽宁工程技术大学学报:自然科学版,2002,21(1):22-24.

[2]李儒峰,华北中.新元古界层序地层分析及其应用[J].石油大学学报:自然科学版,1998,22(1):8 -13.

[3]郝石生,等.华北北部中—上元古界石油地质学[M].东营:石油大学出版社,1990:9-54.

[4]张长厚,王根厚,王果胜,等.辽西地区燕山板内造山带东段中生代逆冲推覆构造[J].地质学报,2002,76(1):64-76.

[5]贾焕军,陈立国.断裂输导油气运移特征及其能力[J].大庆石油地质与开发,2013,32(3):1 -7.

[6]王铁冠,韩克猷.论中-新元古界的原生油气资源[J].石油学报,2011,32(1):1 -7.

[7]方杰,刘宝泉,等.华北北部中、上元古界生烃潜力与勘探前景分析[J].石油学报,2002,23(4):18-23.

[8]曾花森,蔡郁文,霍秋立,等.烃源岩中有效有机质的类型评价及意义[J].大庆石油地质与开发,2013,32(3):8-14.

[9]张树东.建昌一喀左盆地油气显示与油源分析[J].辽宁工程技术大学学报:自然科学版,2008,27(S0):48-50.

[10]卢红霞,陈振林,高振峰,等.碎屑岩储层成岩作用的影响因素[J].油气地质与采收率,2009,16(4):53-55.

[11]张敏,王正允,等.碳酸盐岩宏观储集空间研究-以冀北坳陷中元古界蓟县系雾迷山组和铁岭组为例[J].石油地质与工程,2008,22(5):37 -40.

[12]马满兴,幕德梁,李正达.建昌盆地的中新元古界石油地质条件研究[J].特种油气藏,2013,20(2):60-64.

[13]姜培海.辽西低凸起油气成藏的主要控制因素及勘探潜力[J].油气地质与采收率,2001,8(4):24-27.