中国经济发展的新动力

2014-10-11刘刚

刘 刚

(南开大学 经济研究所,天津 300071)

一、引 言

改革开放以来,依赖技术引进和要素投入,中国经济经历了长达30年的高速增长,被誉为“中国奇迹”。随着国际和国内市场条件的变化、要素成本的上涨和资源环境约束的加强,仅仅依赖外源型技术和要素投入难以实现经济的持续增长和发展。探索新的动力来源和实现机制,使科技创新和内源型技术进步成为经济增长的内生力量,推动经济结构调整和经济发展方式转变,是实现经济可持续发展和国际竞争力提升的根本途径。

作为复杂适应系统,经济发展是经济行为主体及其与环境之间相互联系和作用的结果。解释经济发展动力来源和实现机制的关键,是揭示作为经济发展基因的集聚经济行为主体及其与环境之间相互联系和相互作用的方式和规则体系,从而探索到特定阶段国家和地区实现经济发展的驱动因素、动力机制和发展路径。

在不同的历史时期,劳动力、土地、资本和技术进步都曾经成为主导经济增长的关键因素。依据主要依赖要素投入还是技术进步,可以把经济发展战略划分为要素驱动和创新驱动两种类型①。要素驱动的经济发展战略立足于资源禀赋和比较优势,主要依靠廉价劳动力、土地和资源的配置以及利用所产生的“要素租金”推动经济的增长和发展。而创新驱动的经济发展战略则立足于先发优势和竞争优势,强调依靠科技创新和技术进步所带来的“创新租金”,以实现经济的可持续发展。

究竟哪种经济发展战略能够带来经济的快速增长,使经济发展呈现出报酬递增效应,并不以人们的主观意志为转移,而是取决于特定条件下可获得和利用的驱动因素是什么以及与之相适应的组织和制度安排的适应性和有效性。随着外部环境的改变,尤其是可获得和利用的驱动因素及其相应租金的耗散,发现和创造新的驱动因素、制定和实施新的经济发展战略,是实现经济持续发展的根本途径。经济发展战略的转变不仅仅涉及驱动因素的变化,而且涉及实现机制的形成及其组织和制度变革过程。

改革开放以来,立足于资源禀赋和比较优势,充分利用有利于自由贸易的国际秩序和与发达国家的技术差距,依赖要素投入和外源型技术进步,中国经济实现了长达30年的高增长,成长为世界第二大经济体和全球制造中心,被誉为“中国奇迹”。随着国际和国内市场条件的新变化、要素成本的上涨和资源环境约束的加强,要素驱动的经济发展战略局限性开始显现。首先,过度依赖要素投入驱动经济增长,尤其在包括人口和土地红利在内的“要素租金”枯竭的条件下,经济面临报酬递减和资源环境约束的瓶颈;其次,由于过度依赖外源型技术的引进和吸收,在国际竞争中,中国企业和产业仅仅拥有比较优势,长期处于全球价值链低端环节;最后,在比较优势和后发优势逐渐丧失的条件下,如果不能通过科技创新获取先发优势和实现从外源型技术向内源型技术的转变,中国经济将可能步入“中等收入陷阱”。

近年来,以美国为代表的西方发达国家开始酝酿启动新的科技产业革命抢占新一轮国际竞争前沿。发达国家的新战略举措对中国经济的影响表现在两个方面:一是在发达国家不断加大包括清洁能源、纳米技术、新材料、生物医药和机器人在内的新兴技术及其产业化研发投入的背景下,中国在发展战略性新兴产业和调整产业结构上如果不能与世界同步,将再次扮演技术引进和追赶者的角色;二是新的制造方式变革,如数字化制造将进一步加快新产品研发设计和制造的速度,从而改变全球技术、要素和市场的配置机制,极大地冲击中国制造现有的优势。无论从国际还是从国内条件看,中国经济已经进入到一个新的发展阶段,经济发展占主导的驱动因素不再是要素投入和外源型技术进步,而是科技创新和内源型技术进步。

对于科技创新在经济发展中的作用,党和政府始终高度重视,先后提出“向科学进军”(1956年)、“科学技术是第一生产力”(1988年)、“科教兴国战略”(1995年)、“建设创新型国家战略”(2006年)和“实施创新驱动发展战略”(2012年)。尤其是近年来,国家和地方政府在实施创新驱动发展战略上进行了积极探索和实践,但是受要素驱动发展战略及其思维的影响,科技与经济“两张皮”现象依然存在。无论从总量还是从结构指标上看,科技创新和内源型技术进步都远没有成为经济增长和发展的内生力量。

表1显示,根据国际普遍认可标准,创新型国家的科技创新对经济发展的贡献率一般在70%以上,研发投入占GDP的比重超过2%,技术对外依存度低于20%。2012年,中国的研发投入占GDP的比重已经达到1.97,但是科技创新对经济发展的贡献率却仅为40%,对外技术依存度则高达50%以上,科技成果的转化率不足25%,真正实现产业化的不足5%[1]。

表1 中国与发达国家在创新活动指标上的差距 %

中国与发达国家在创新活动指标上的差距表明,对外源型技术和要素投入的过度依赖导致现实经济中科技与经济之间存在着隔绝机制。科技与经济两个系统的独立运行导致两个严重后果:一是对技术引进的过度依赖,造成企业和产业在获得标准化生产技术和制造能力的同时,无法通过技术创新实现升级和转型,面临“低端锁定”困境②;二是包括大学和科研机构在内的科技创新组织脱离产业发展的实际,难以形成“官产学研”协同创新和发展机制,最终将影响到整个国家综合国力和国际竞争力的提升。

与要素驱动发展战略不同,创新驱动发展战略立足于先发优势和竞争优势,依赖科技创新和内源型技术进步推动中国经济的内生增长和可持续发展。从要素驱动向创新驱动发展战略的转变,绝不仅仅是简单的技术问题,而是涉及企业、产业、政府、组织和制度在内的结构性变革过程。

二、近期的讨论

对创新如何驱动经济发展的理论研究,可以追溯到熊彼特。在熊彼特看来,经济发展不是静态的,而是动态的质变过程[2]。从动态的角度看,创新是经济发展和社会变迁的根本驱动力量。但是在熊彼特之后,对创新的理论研究曾经长期淡出主流经济理论的研究视野。尽管经济学家们都承认,新产品和新工艺是资本主义发展的主要力量源泉,但是却把创新看作是一个“黑盒子”[3]。20世纪70年代以来,随着信息技术革命的兴起,创新再次成为经济理论研究的焦点。与传统经济发展的驱动因素不同,通过一系列组织创新和制度变革,科技创新已经成为当代经济发展的内生变量[3]。

伴随着信息技术革命和新经济的兴起,对创新如何驱动经济发展的理论研究,基本上沿着创业和技术变迁两个视角展开。从创业的视角看,创新是指企业家对资源的重新组合,即引入一个新产品、新的生产方法、新原材料供应来源、开辟新市场以及新的生产组织方式。从这个角度看,创新和企业家创业是一回事,主要考察企业创新和创业行为及其对经济活动的影响。而在技术变迁的研究视野中,则把创新看作是技术变革及其对经济发展的影响过程。

20世纪80年代以来,技术变迁理论进入成熟阶段,取得了一系列理论突破。继Nelson and Winter提出从整体、系统和演化视角研究技术变迁如何影响经济长期增长的观点之后[4],在Dosi技术范式概念的基础上[5],Freeman and Perez提出技术经济范式范畴,把技术创新与经济增长直接联系起来研究创新如何驱动经济发展[6-7]。他们的系列研究表明,技术创新和扩散是由关键投入到主导技术再到主导产品和产业的过程,决定了特定时期的经济增长模式、经济结构、制度及政策结构。其中,经济结构包括生产的组织结构、产业结构、市场需求结构、投资结构和劳动力结构,而制度和政策结构则包括研发体制、教育培训制度和金融体系等一整套机制和政策体系。技术经济范式是对技术创新及其所引发的经济结构、制度结构和政策结构之间相互作用内在逻辑的抽象和概括。

20世纪90年代以来,以信息技术革命为主导的新科技产业革命浪潮带来了资本主义经济的持续繁荣,被誉为“新经济”。Freeman and Louçã指出,信息革命及其所引发的经济变革属于新技术经济范式[8]。新技术经济范式的核心是信息技术革命,与之相对应的是新型组织形态和调节机制的形成和演化。Perez认为,新技术经济范式的“关键投入”是集成电路芯片,它决定了信息技术和主导产业群的出现和发展,推动当代资本主义经济进入一个新的发展阶段[7]。

技术经济范式理论解释了人类经济发展史上的科技产业革命与经济增长和发展的内在联系及其实现机制。但是技术经济范式分析更多地从技术变迁的视角考察问题,缺乏对微观主体的分析。无论是新知识的创造还是新知识的利用,技术变革推动经济增长和发展首先表现为微观行为主体类型和结构的变化。

沿着创业的研究视角,Audretsch and Thurik指出,作为一种新的经济形态,以美国为代表的新经济是以创业活动为主导的创新经济[9-10]。创新经济不仅源于作为创业活动结果的技术变革,而且来源于与创业活动相适应的组织和制度变革。

Timmons指出,在过去的30年中,新的创业活动彻底改变了美国和世界经济社会的结构,为未来设定了创业遗传代码[11]。Audretsch and Thurik在讨论美国新经济究竟新在什么地方时,把新经济的出现看作是从传统的管理型经济向创业经济的转型,是美国经济增长和发展的主要推动力和国际竞争力提升的基石[9]。因而,作为经济新的增长来源和竞争力基础的创业不是传统创业,而是创新型创业,即以新知识创造和商业化为导向的创业活动。从经济发展的历史看,创业无处不在,但是20世纪70年代之后的创业与之前的创业存在着明显的不同,创新型创业强调的不是知识的利用及其生产的规模扩张,而是新知识的持续创造和柔性制造③。

Audretsch and Thurik认为,新的创业活动通过如下途径影响经济增长:一是创业本身就是促进经济增长的重要力量。劳动力、土地、资本、企业家与创业精神是驱动经济增长的主要因素,其中劳动力、土地、资本属于要素投入,而企业家的主要功能则是整合相关要素实现价值创造;二是通过知识创造和溢出推动经济增长。作为促进经济增长的重要机制,创业活动通过把知识溢出到新创企业和其他产业推动产业发展和经济增长;三是通过新企业的创建和数量的增加,促进经济体系的自我更新[9]。

创新驱动经济发展不仅包括新型创业活动的涌现,而且包括与之适应的组织和制度变革。在组织变革的研究中,Baldwin and Clark对作为新的知识分工组织形态的模块化展开了系统研究[12]。与传统的分工组织模式不同,模块化强调的是知识的分工与协作,从硅谷IT产业发展的实际进程看,模块化的基本功能是把创新型创业活动纳入到一个半开放的网络组织之中,不仅降低了风险,而且增加了多样化方案选择的可能。Baumol着重考察了创新经济的制度基础,认为自由市场制度是资本主义创新不断涌现的基本机制[13]。在资本主义创新经济中,最为重要的是保证企业家从事生产性活动和使创新惯例化的制度安排。R.Nelson提出和运用“国家创新体系”概念,考察与创业和创新相关的制度安排,即决定一个行业或国家创新能力大小的一切制度、政策和策略的集合[14]。国家创新体系理论关注的制度要素包括资本市场、劳动力市场、教育体制、研发政策和政府开支、产业结构、知识产权保护以及贸易政策等一系列问题。创新经济的制度形态不仅表现在宏观方面,同样表现劳动者、企业、产业和法律等微观层面。

立足于中国实际,国内学者对如何理解和实施创新驱动发展战略提出了自己的看法。作为后发国家,中国实施创新驱动发展战略首先需要摆脱比较优势和后发优势思维,考虑如何通过自主创新体系的建设构筑先发优势,通过科技创新,在关键产业、支柱产业、主导产业领域实施技术赶超[15]。对于中国而言,与创新驱动相对应的不是投资和要素投入驱动战略,而是以技术引进和模仿为主导的经济发展战略[16]。因而,创新驱动发展的基本内涵是摆脱对技术引进的过度依赖,实现从外源型技术为主导向内源型技术为主导的转变。

如何实现从外源型技术进步向内源型技术进步为主导的转变,理论界存在着两种不同的观点:一是仍然强调立足后发优势,通过集成创新和引进消化吸收再创新实现技术追赶;二是强调立足先发优势,尤其是抓往新的科技产业革命带来的机遇,通过自主创新实现技术赶超。历史和现实的经验表明,对于后发国家而言,仅仅立足后发优势试图通过技术引进和再创新实现技术赶超的想法仅仅是一厢情愿。技术进步从外源型向内源型的转变所强调的科技进步更多的不是现有技术的追赶,而是通过新知识的创造及其商业化获取先发优势,抢占国际竞争的前沿。

对中国创新经济形成和发展的理论研究,必须综合创业和技术变迁两个研究视角,从创新经济的微观基础——创新型创业活动出发,考察技术、产业、组织和制度变革过程,概括和提炼创新驱动经济发展的内在逻辑和规律。同时,要考虑后发国家实施创新驱动发展战略的特殊性。尤其是在经济全球化背景下,如何实现从后发优势向先发优势、从外源型技术进步为主导向内源型技术为主导、从生产网络向创新网络、从制造中心向创新中心的转变,是中国在制定和实施创新驱动发展战略中需要回答的关键问题。

三、两种经济形态及其演化

对现实中国经济及其演化趋势的分析,是制定和实施创新驱动发展战略的前提和基础。改革开放以来,中国经济30年的高速增长是加速工业化的结果,集中表现为中国制造的快速崛起④。作为新的世界工厂,中国制造的崛起不是来自自主创新和内源型技术进步,而是充分利用经济全球化带来的历史机遇、立足于比较优势、大规模引进国外成熟产品及标准化生产技术和要素投入的结果。因为缺乏本土研发活动的支持,中国制造仅仅处于全球产业分工体系的加工制造环节,经济形态属于典型的制造经济。

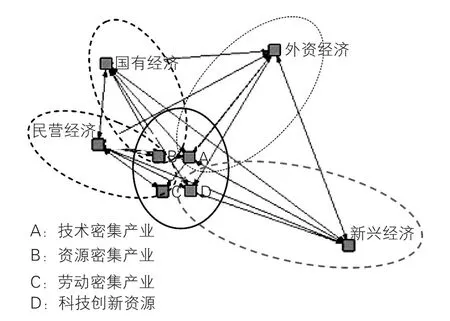

图1刻画了改革开放以来中国制造业发展和演化的趋势。在计划经济时期,中国制造包括四个组成部分:技术密集型产业、资源密集型产业、劳动密集型产业和科技创新资源。随着改革开放的推进,通过外商直接投资和国有企业改革,技术密集型和资源密集型产业逐渐发展为以跨国公司为主导的外资经济和以国有企业为主导的国有经济;而劳动密集型产业主要发展为以民营企业为主导的民营经济;因为主要依赖的是成熟产品和标准化生产技术的引进,本土科技创新资源则游离于三种经济之外。

图1 中国制造的内在结构及其演化趋势

改革开放之初,在总结后发国家(地区)尤其是亚洲四小龙成功经验的基础上,无论政府还是理论界都认为立足比较优势,充分利用经济全球化带来的机遇,通过技术引进从OEM起步至ODM再到OBM,是中国制造业发展和实现技术追赶的有效路径。受历史局限,在制定和实施该战略时,没有考虑技术引进过程中领先者的技术控制可能带来的“技术锁定”效应。的引进和吸收。与加工制造活动相适应,制造经济的组织形态是生产网络。通过产品内分工,跨国公司主导的开发网络和研究网络分布在发达国家,而分布在中国的生产网络则缺乏本土研究和开发网络的支撑。为了满足生产规模的扩张和低成本制造的需求,制造经济的制度形态是简单放松管制和优化投资环境。其中,放松管制主要是针对外资和民间资本,是大规模外资引进和民营经济发展的关键政策变量。而优化投资环境主要表现在为加工生产型企业物的交易和流通提供良好的交通和通讯基础设施。

在“要素租金”驱动下,实施技术引进战略的结果形成了支撑中国制造快速崛起的跨国公司主导的本地生产网络和以本土企业为主导的集群生产网络。在跨国公司主导的本地生产网络中,跨国公司通过产品内分工,把全球价值链的研发设计和营销环节配置在发达国家,而把加工制造环节配置在中国,主要由本土企业承担。在跨国公司的技术控制和主导下,一方面促进了科技创新和制造的全球分离趋势,另一方面通过生产技术和知识的扩散,在提高中国企业制造能力的同时,使企业陷入“技术锁定”,难以通过技术引进和模仿实现产业升级和转型。G.J.Gilboy指出,“中国奇迹”存在着严重的弱点,所谓竞争优势及其对西方经济的威胁都是虚幻的[17]。首先,中国的高技术和工业出口是由外国公司而不是中国公司主导的;其次,中国公司严重依赖从美国和其他发达工业化国家进口的设计、关键零部件和制造设备;第三,中国公司所采取的能够有效吸引进口技术并在当地经济中实现扩散的策略寥寥无几。因而,中国公司不大可能迅速成长为全球工业的竞争者。

与跨国公司主导的本地生产网络不同,传统产业集群生产网络则主要是由本土企业主导,技术不仅来自原有国有企业的扩散而且来自包括港澳台、其他国家和地区的引进。尽管在推动中国制造崛起和区域经济增长方面发挥了重要作用,但本土产业集群主要以生产活动为主导,主体是劳动密集的中小企业,同样面临技术升级和发展的困境。

随着市场条件变化和技术积累的加速,2005年以来,中国制造的内部结构开始悄悄发生变化。最显著的是以新创企业和科技型中小企业为代表的新兴力量,通过创新型创业活动依赖内源型技术进步获取先发优势和竞争优势,推动现有产业的高端化、新兴产业的启动和生产型服务业的发展。为了适应创新型创业活动的涌现和发展,组织形态开始从生产网络向创新网络演化,制度形态则从简单放松管制和优化投资环境向构建创新创业环境的转变⑤。

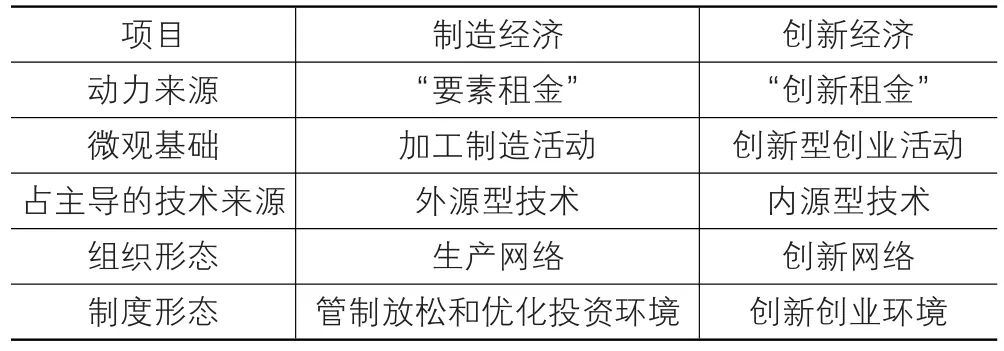

从制造业的内部结构变革及其演化趋势看,中国的现实经济形态正在从制造经济向创新经济转变。表2对制造经济和创新经济进行了比较。在中国制造的崛起过程中,经济发展的动力来源是“要素租金”。为了获取“要素租金”,制造经济的微观基础是加工制造型活动,技术来源是外源型技术

表2 制造经济和创新经济的比较

与制造经济根本不同,创新经济的动力来源不再是“要素租金”,而是“创新租金”。“创新租金”主要来自两个方面:一是先发优势;二是创新政策。前者来自于通过创新率先满足潜在市场需求而产生的准租,是“创新租金”的主体;后者则来自政府为了追求增长绩效倡导创新所提供的扶持资金和政策。作为创新经济的微观基础,创新型创业活动以新知识的创造及其商业化为导向,是经济结构变革和经济发展的根本推动力量。作为创新经济的基本组织形态,创新网络不仅包括生产网络、开发网络和研究网络,而且包括三种网络形态的相互融合和支撑。创新经济制度变革的重心不再是简单放松管制和优化投资环境,而是围绕着创新型创业活动的涌现而展开的创新创业环境构建。

四、创新驱动发展的微观基础和动力机制

从发达国家的实践看,创新驱动经济发展不完全是自发产生的,而是创新型创业活动涌现和发展的结果。与生产活动相区别,创新型创业活动以新知识的创造及其商业化为导向,是创新经济的微观基础。

企业是创新型创业活动的主体。在早期研究中,熊彼特强调企业家或中小企业在创新中的作用,因为大企业往往存在着对现有技术的惯例依赖,缺乏创新精神。在后期的研究中,熊彼特开始认识到大企业的工艺创新同样属于创新范畴。究竟是新创企业还是大企业的创新更重要,完全取决于产业发展的阶段性。在产业发展的早期,在突破性创新占主导的条件下,新创企业的创新活动更重要,而在产业发展的成熟期,渐进性创新占主导的条件下,大企业的创新更重要。同样,在传统经济条件下,作为经济发展主导的大企业的渐进性创新更重要。而在以知识为基础的经济条件下,由于创新具有更强的突破性特征,新创企业和科技型中小企业往往能够打破现有技术轨迹,成为新经济发展的主要推动力量⑥。

随着新创企业及科技型中小企业的发展和创新性竞争的加剧,大企业在转型过程中更多地强调内部创新和二次创业的重要性。从发达国家的实践经验看,20世纪80年代以来,新创企业和科技型中小企业是创新活动的主角,但是随着大企业从生产型向科技型的转型,逐渐摆脱了在创新方面存在的局限性,而且与中小企业一起共同成为创新型创业活动的主要参与者⑦。

从更广泛的视角看,创新型创业活动的主体不仅指企业,而且包括大学、科研机构、服务组织和政府部门在内的整个创新网络。以知识为基础,创新型创业活动更多表现为突破性创新而不是技术和知识的渐进累积。突破性创新强调不同专业知识的交流和重组,创新型创业活动常常发生在不同参与者和资源相互结合起来的网络之中。因而,创新型创业活动是以新知识的创造和商业化为导向的价值网络的形成和演化过程。其中,包括企业、大学、科研机构、服务组织和政府在内的创新主体和参与者共同构成价值网络的关键节点,新知识及其商业化过程中的价值创造是在网络成员之间非线性互动之中实现的。

随着新兴技术及其产业化动态发展,价值网络开始从研究网络到开发网络再到生产网络的演变。在研究网络阶段,大学、科研机构和政府常常发挥主导作用。随着新兴技术进入市场导入期和成熟期,研究网络开始向开发网络和生产网络转变,企业逐渐成为主导者。作为现实的创新网络,不仅包括生产网络、开发网络和研究网络,而且包括网络之间的互动和融合。其中,创新网络诸多创新主体之间的协同创新是新知识创造及其商业化的主要动力机制。从近年来的实践看,无论是现有产业的高端化还是新兴产业的启动,“官产学研”协同创新始终发挥着重要作用。创新型创业活动的协同创新机制,尤其是新创企业和科技型中小企业的发展与研究机构的协作,不断突破跨国公司的技术控制和本土生产型企业技术升级中的障碍,成为产品、技术和产业结构变革的生力军⑧。

从经济发展的历史进程看,与每一次科技产业革命相伴随的是组织和制度变革浪潮。组织和制度创新既是科技产业革命、新的产业结构和经济结构调整的主要机制,又构成了新的经济体系运行规则体系的关键组成部分。在从制造经济向创新经济转型的过程中,组织变革的逻辑是从生产网络向创新网络的演化。包括创业孵化、技术创新和研发服务平台组织、“官产学研”一体化新型混合组织和创新空间组织在内的组织变革,是创新网络形成和发展的动力机制。

创业孵化组织在中国经历了20年的探索和试验之后,迎来了高速发展的新时期。其中,数量的增加仅仅是一个方面,更重要的是功能上的变革。与传统孵化组织强调物理空间和一般性服务供给不同,包括创意孵化在内的新型孵化组织则更加强调增值服务的供给和企业家才能的共享。为了推动产业结构变革,政府主导的创业孵化组织不再仅仅关注个别企业,而是强调整个产业的技术孵化和发展。

在从生产网络向创新网络的演化过程中,科学知识和生产知识的链接表现为开发网络的发展及其与研究网络和生产网络的融合。其中,“官产学研”一体化新型混合组织发挥着重要作用。作为新型混合组织,“官产学研”一体化混合组织实现了政府、产业与大学、科研机构之间职能边界的交叉,共同推动新知识的创造及其商业化,是实现协同创新的重要机制。平台组织则包括多种形式,例如,产业的公共技术和服务平台、供应链管理和交易平台。平台组织的主体既可能是政府和产业协会,也可能是科技型企业。例如,电子商务产业中的淘宝属于典型的由科技型企业主导的产业技术和交易平台。

为了支撑创新经济的发展,近年来国内先进地区开始形成包括高科技产业区、研发服务区、科技城和创新型新兴城区在内的创新功能区。作为新型空间组织形式,创新功能区的主要功能是集聚科技创新资源,通过包括研发服务、技术交易和科技金融在内的服务功能的供给,为创新型创业活动的涌现和发展提供充满活力和柔性的生态系统。

无论是制造经济还是创新经济,制度变革都是围绕着市场机制的完善和市场与政府的关系展开的。为了推动从制造经济向创新经济的转型,实现创新驱动发展的制度变革重心是构建创新创业环境。

创新体系是创新创业环境的核心组成部分。发展中国家的创新体系常常存在所谓的系统失灵现象。作为后发国家,目前中国创新体系构建中的系统失灵集中表现在三个方面:一是作为关键组成部分,能够有效促进科学知识和生产知识相互融合的“官产学研”一体化新型混合组织和中间组织的发展严重不足;二是创新网络的关键节点之间常常是离散的,即使存在相互联系,也仅仅处于低水平状态;三是存在因过度依赖技术引进而出现的“技术锁定”效应,在科技与经济隔绝机制的作用下,难以实现技术追赶和超越。

由于存在着系统失灵,无论是国家还是区域在创新创业环境的构建中,都要充分发挥市场和政府两个方面的积极性,建立以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合和政府增进市场的新机制。受现有体制和机制束缚,现有的科技创新资源主要分布在政府、事业单位和国有经济体系之中,企业尤其是民营企业的科技创新资源严重不足。围绕着创新型创业活动的展开,促进科技创新资源向企业配置,其中,促进高端科技人才创新创业活动、发展科技型中小企业、加速产学研协同创新的新型混合组织和平台建设,是创新体系建设的主攻方向。同时,要大力发展创业孵化、研发服务和科技金融在内的生产型服务业,为创新型创业活动提供优越的生态系统。

五、结论和政策建议

本文的研究表明:对外源型技术和要素投入的过度依赖是科技与经济“两张皮”长期存在的根源。在新的阶段,创新型创业活动的涌现及其组织和制度变革是使科技创新和内源型技术进步成为中国经济发展的内生力量,是实现从制造经济向创新经济转型的动力来源和实现机制。对中国经济发展新的动力来源和实现机制的理论探索和总结,是制定和实施创新驱动发展战略的前提和基础。

创新型创业活动以新知识创造及其商业化为导向,是包括企业、大学、研究机构、服务组织和政府在内的价值网络的形成和演化过程。作为创新经济的微观基础,随着创新型创业活动的涌现,组织变革的重心是推动生产网络向创新网络的转变,制度变革的重心则是发挥市场和政府两个方面的积极作用,构建创新创业环境。创新型创业活动及其组织和制度变革在推动现有产业高端化、新兴产业启动和生产型服务业发展的同时,通过一系列结构性变革,驱动中国经济进入新的可持续发展阶段。

为了加速从制造经济向创新经济的转型,社会主义市场经济体制的发展和完善涉及三个方面的内容:

第一,适应新创企业和科技型中小企业的发展需要,加快放松管制和打破垄断的步伐。现有的一整套产业管制规则体系和管理方式是在制造经济的发展过程中形成的,难以适应创新经济的发展,尤其是新创企业和科技型中小企业的发展需求。在新兴技术产业化和新兴产业的发展过程中,因为触及现有企业尤其是大企业的利益,现有企业往往利用与政府的特殊关系以及市场的优势地位抵制和限制新创企业和科技型中小企业的发展。打破现有企业的垄断和放松管制,是加速新创企业和科技型中小企业发展和成长的内在需求。

第二,无论是在全国还是在地方层面上,都要大力发展包括“官产学研”一体化的新型混合组织、创新平台和创新功能区在内的创新组织。新的创新组织的基本功能是推动产学研协同创新和创新型创业活动的涌现。产学研协同创新机制的形成和科技型中小企业的发展,是打破跨国公司技术控制下“技术锁定”效应和实现企业和产业技术升级的关键途径。

第三,在创新创业环境的构建过程中,围绕“创新租金”的设置,制定和实施创新创业计划、加速计划、知识链接计划、新兴技术产业化计划和建立知识产权保护制度,降低创新型创业活动和新兴技术产业化的进入壁垒和交易成本。同时,建立和完善研发服务、技术交易和科技金融等市场体系。积极发挥政府和市场两个方面的积极性,有效化解后发国家创新体系建设中可能出现的系统失灵现象,形成市场在科技创新资源的配置中起决定性作用和政府增进市场的社会主义市场经济新体制。

注 释:

① 迈克尔·波特(2002)在《国家竞争优势》一书中,基于钻石模型把一国经济发展划分为要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动四个阶段。在经济全球化背景下,要素和投资驱动都属于要素驱动,因而,使用要素驱动和创新驱动作为划分发展阶段的标准,更适合中国的实际。

② 中国制造的“低端锁定”是指:由于难以通过技术引进和吸收实现升级和转型,企业和产业陷入全球价值链非核心技术和低价值环节的趋势和可能。

③ 从不同的视角可以对创业进行分类,例如,生存型创业和机会型创业,生产型创业和创新型创业。本文所说的创新型创业,是指以新知识的创造及其商业化为导向的创业活动。对于持续创新和柔性制造最新的例证就是近年来发展起来的数字化制造。

④ 统计资料显示,到2009年中国制造业中就有200多类产品的产量位居世界第一。当然数字表面的繁荣背后是对外源型技术的严重依赖和自主创新的缺乏。例如,中国制造业对外技术依赖度超过50%,拥有自主知识产权核心技术的中国企业仅仅占企业总数的0.03%,99%的企业没有申请专利,60%的企业没有自己的商标,出口产品的90%是贴牌生产。

⑤ 从作者近年在东部地区的调研看,无论是现有产业的高端化还是新兴产业的发展,突破跨国公司技术控制和“技术锁定”的主体是创新型创业活动,其中以科技为导向的新创企业和科技型中小企业发挥了至关重要的作用。

⑥ Abernathy and Utterback(1978)从产业成长周期角度,对两种创新主体的类型及其相互关系进行了理论考察。Au⁃dretsch and Thurik(2000)指出,在创新经济条件下,打破技术锁定的主要机制就是经济主体创办新企业和中小企业的兴起。从20世纪90以来对创新主体的研究看,新创企业和科技型中小企业在创新中发挥着日益重要的作用。

⑦20世纪90年代以来,发达国家的大企业选择购发(Acquisi⁃tion&Development,简称A&D)战略,而非传统的内部研发(R&D)实现快速成长。

⑧例如,2009年作者对天津滨海高新区新兴产业发展的调研中发现:在识别出的包括动力电池及电动汽车、安监产品和物联网、生物医药和数字内容在内的新兴产业价值网络中,新创企业和科技型中小企业及其与当地相关科研机构的协同创新,是新兴产业启动和发展的关键机制。

[1]陈至立.在“2011诺贝尔奖得主北京论坛”开幕式上的讲话[EB/OL].(2011-09-28)[2014-01-05].http://www.cet.com.cn/wzsy/cj/335182_2.shtml.

[2]Shumpeter J A.The theory of economic development[M].Har⁃vard University Press,1934.

[3]Nathan Rosenberg.20世纪美国的内生力量[C]//伊坦·谢辛斯基,罗伯特·J·斯特罗姆,威廉·J·鲍莫尔.自由企业经济体的创业、创新与增长机制.北京:中国出版集团东方出版中心,2009:77.

[4]Nelson Richard R,Sidney G Winter.An evolutionary theory of economic change[M].Harvard Press,1982:3.

[5]Dosi G.Technological paradigms and technological trajecto⁃ries:as suggested interpretation of the determinants and direc⁃tions of technical change[J].Research Policy,1982,11(3):147-162.

[6]Freeman,Christopher.The economics of hope:essays on tech⁃nical change,economic growth and the environment[M].Lon⁃don:Pinter,1992.

[7]Perez Carlota.Technological revolutions and financial capital:the dynamics of bubbles and golden ages[M].Cheltenham:Edward Elgar,2002:18-19.

[8]Freeman Christopher,Louçã Francisco.As time goes by:from the industrial revolutions to the information revolution[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

[9]Audretsch D B,Thurik A R.Capitalism and democracy in the 21st century:from the managed to the entrepreneurial economy[J].Journal of Evolutionary Economics,2000,10(1):17-34.

[10]Audretsch D B,Rurik A R.A model of the entereneurial economy[J].International Journal of enterpreneurship edu⁃cation,Forthcoming,2004(2):143-166.

[11]Timmons Jeffry A.New Venture Creation:Entrepreneurship for the 21st Century(5th Edition)[M].New York:Irwin Mc⁃Graw Hill,1999.

[12]C Y Baldwin,K B Clark.Managing in an age of modularity[J].Harvard Business Review,1997,75(5):84-93.

[13]Baumol W J.The Free Market Innovation Machine:Analyz⁃ing the Growth Miracle of Capitalism[M].Princeton:Prince⁃ton University Press,2002.

[14]R Nelson.National Innovation Systems:A Comparative Anal⁃ysis:A Comparative Analysis[M].Oxford:Oxford University Press,1993.

[15]张来武.论创新驱动发展[J].中国软科学,2013(1):1-5.

[16]刘志彪.从后发到先发:关于实施创新驱动战略的理论思考[J].产业经济研究,2011(4):1-7.

[17]George J Gilboy.The Myth Behind China's Miracle[J].For⁃eige Affairs,2004(4):33-48.