喀喇沁王府乐队《蒙古乐曲》的音乐特点

2014-10-08魏世夫

魏世夫

摘 要:喀喇沁王府乐队的乐器和元朝宫廷宴乐乐队完全相同,并且都可以从《元史·礼乐志》中找到详细的记载。因此,喀喇沁王府乐队是清朝之前就已存在的蒙古族宫廷乐队。清代宫廷音乐中的《蒙古乐曲》主要由《笳吹乐章》与《番部合奏》》两部分组成。1741年(乾隆6年),乾隆皇帝遵循祖制,下诏编修《御制律吕正义后编》,将乾隆以前各朝所用新旧乐章,包括蒙古林丹汗的宫廷音乐在内,详加考订,注明工尺谱,一并载入了《御制律吕正义后编》,《蒙古乐曲》也在其中,成为国乐,是宫廷宴乐的主要组成部分。王爷府乐队与清代《蒙古乐曲》的乐队相比起来,乐队的规模虽小一些,但它有着自己的特点。首先,在乐曲的曲目上,除了宫廷音乐,同时也有本地区最受欢迎的民间歌曲。其次,在乐器使用上也有自己的特点。

关键词:喀喇沁王府乐队;笳吹乐章;蒙古乐曲;乐曲结构

中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2014)08-0227-04

喀喇沁清王府始建于清康熙18年(1679年),位于喀喇沁旗境内的王爷府镇,占地面积130亩,先后有12代喀喇沁右旗扎萨克王爷在这里生活。在清代中晚期,这里是卓索图盟的政治中心。王府庭院建筑气势恢弘,雕梁画栋,是我国现存的建成年代最早、建筑规模最大、保存最为完好的一座清代亲王府邸,被文博界专家誉为“中国最大的蒙古王府博物馆”。王爷府现存的乐器有13件,分别是胡笳、笛子、筚栗、西纳干胡尔、马头琴(潮尔)、火不思、诺门图火不思、双清、四弦琴(四胡)、三弦、铜十三音锣、筝、蒙古琵琶,吹拉弹打基本功能齐全。相传,清胜祖康熙三十一年(1692年)的十月,玄烨皇帝的第五女和硕端静公主(贵人兆佳氏所生)下嫁卓索图盟喀喇沁右旗乌梁海氏多罗都棱郡王噶尔藏(成吉思汗四骏之一者勒蔑十六世孙)。因公主自幼喜欢音乐,康熙帝遂御赐了一整套蒙古宫廷乐队,蒙古宫廷音乐就此来到了喀喇沁王府,有人认为,这就是喀喇沁右旗王爷府乐队和《蒙古乐曲》的由来。

一、王府乐队及使用的乐器

内蒙古喀喇沁王府乐队的建立说法有两种:一是认为喀喇沁王府乐队是由元朝的宮廷乐队演变而来,根据是喀喇沁王府乐队的乐器和元朝宫廷宴乐乐队的完全相同,并且都可以从《元史·礼乐志》中找到详细的记载。二是认为喀喇沁亲王府的乐队是在清朝中、晚期形成的。可以认定,喀喇沁王府乐队是一个蒙古宴乐乐队。考内蒙古各旗的王府,凡封位显赫的“亲王”、“郡王”都各有自己的宴乐乐队。这些乐队除了为宴会演奏助兴之外,也为王府的歌唱和舞蹈伴奏。如此看来,喀喇沁王府乐队应是由元朝的宮廷乐队演变而来,最直接的证据就是乐器。

(一)王府不同时期的乐队图片

以下的图片说明了喀喇沁王府乐队使用的乐器及由来。

从上图可知,民间乐队与元代宫廷乐队所使用乐器基本相同,元代的宫廷乐队流入了民间,到了满清时期宫廷里的乐工演奏所使用的乐器和元代宫廷乐演奏的乐器其本相同,这也说明了满清乐队是元代宫廷乐队与民间乐队的组合。

这一图片证实了喀喇沁王府乐队乐器、清代的宫廷乐器均为蒙古族乐器。元代这些古老的宫廷演奏乐器,到了明清时濒临失传,只有极少数民间艺人和王府乐队使用,后随着王府乐队的消失和民间老艺人的相继离去,这些乐器多已失传。

(二)王府乐队乐器的复制

2000年,喀喇沁旗文化局决定对王府失散多年的宫廷音乐进行挖掘、修复,复制王府乐队乐器成了其中最重要的一项工作,最终模仿制作成13件乐器的复制品。这13件乐器是:蒙古四弦琴、潮尔(马头琴的前身)、诺尔图火不思、西纳干胡尔,雅托噶(蒙古筝)、蒙古琵琶、双清、三弦,胡笳、蒙古笛、凌布、蒙古筚篥,蒙古云锣十三音(见下图)。

胡笳,是我国古代北方少数民族的一种吹奏乐器该乐器,它为木管吹奏乐器,音色苍劲雄浑。

“西纳干胡尔”蒙古语意为“勺子琴”,因它外型很像一把勺子,故得“西纳干胡尔”之名,现简称为“胡尔”(胡琴)。它音色柔和而明亮,音量较大,属于中音乐器。这种胡琴直到清末民初,仍在喀喇沁王府等蒙古族乐队中使用。

拉弦火不思,是民间乐队中的中低音拉弦乐器,音色近似于中提琴和大提琴。

雅托噶(蒙古筝),在蒙古草原上流传的时间大约追溯到13世纪初或更早一些(见《元史·礼乐志》),它分12根弦和10根弦两种。一般12根弦筝用于宫廷庙堂,10根弦筝在民间使用。

云锣十三音,属于金属体鸣乐器,最早出现唐代,在元代很流行,常用于宫廷音乐中的赐宴乐和宗教音乐、民间音乐、地方戏曲及寺庙音乐中。云锣由大小相同、而厚度、音高存在区别的若干铜制小锣组成,音色清澈、圆润、悦耳、余音持久,但音量不大。

(三)现在王府乐队的使用乐器

喇沁旗挖掘复制了这批古老的宫廷乐器,并组建了喀喇沁王府蒙古族民间乐队,这使得这一宝贵而古老的非物质文化遗产得到了抢救性保护。

二、蒙古乐曲的形成及风格

蒙古乐曲形成的历史源流为《笳吹乐章》与《番部合奏》。首先,我们对《笳吹乐章》与《番部合奏》的渊源关系以及传承的历史加以科学分析。

《笳吹乐章》创于元代,乐曲共67首,有《短歌》、《佳兆》、《君马黄》、《木患珠》、《善哉行》、《吉祥师》、《铁骊》、《喜庆篇》、《唐公主》、《少年行》、《吉祥师》、《法座引》、《牧马歌》、《古歌》、《如意宝》、《月圆》、《天马吟》、《缓歌》、《四贤吟》、《贺圣朝》、《圆和曲》、《三部落》、《五部落》、《善政歌》、《平西笳吹》等。《笳吹乐章》内容包括蒙古汗廷祭祀祖先的赞歌、节日庆典所唱可汗颂歌、拜佛进香的宗教赞美诗以及通常宫廷宴飨所唱酒歌、格言诗、劝戒歌等乐曲。有的是当时流行的民间思乡曲,有的是富有深刻哲理的格言,有的则是歌唱父母养育之恩、赞美纯洁友谊的劝戒歌。有庄严肃穆、温文典雅的雅乐风格,也有采用长调潮尔、呼麦等,都有鲜明的蒙古族音乐风格。endprint

《番部合奏》的形成经历了一个漫长的形成过程,如《鸿鹄辞》、《流茑曲》等器乐曲,从其音调与音乐风格上看均同元代琵琶曲《海青拿天鹅》相近似,这就说明它们都是元代初年的产物。乐曲共31首,有《雅政词》、《大合曲》、《染丝曲》、《大番曲》、《小番曲》《庆圣师》、《救度辞》、《千秋辞》、《鸿鹄辞》、《白驼歌》、《凤凰鸣》、《合欢曲》、《流莺曲》、《公莫曲》、《鼗鼓曲》、《调和曲》、《兴感辞》、《君侯辞》、《夫人辞》等。《番部合奏》是蒙古宫廷燕乐,这些乐曲多用于蒙古封建统治者宴飨娱乐、节日聚会以及接待宾客等场合。《番部合奏》中的器乐曲题材广泛,融蒙古族古老民歌、民间舞曲、西域音乐于一体,旋律优美,节奏明快,调式变化生动,内容丰富,表现力强。《番部合奏》对于研究蒙古音乐特点及发展历史,对于某些古老乐曲及民歌的断代考证,都具有无可替代的价值。

1713年,康熙皇帝为彪炳文治、弘扬礼乐,下诏编修《律吕正义》。1749年,乾隆皇帝遵循祖制,下诏编修《御制律吕正义后编》。《御制律吕正义后编》搜集的蒙古乐曲由两个部分构成(以满、蒙、汉三种文字),即《茄吹乐章满洲蒙文汉文合谱》(第47卷)与《番部合奏满洲蒙文汉文合谱》(第48卷),并注明工尺谱。《御制律吕正义后编》的编修,使这一文化瑰宝得以保留、传承下来,这是清代对宫廷音乐的一大贡献,在我国几千年的音乐史上尚无先例。

《御制律吕正义后编》共120卷,其中第47卷《茄吹乐章蒙古汉文合谱》(简称《笳吹乐章》),收录歌曲67首,第48卷《番部合奏乐章 满洲蒙古汉文合谱》(《番部合奏》),收录歌曲31首。另外《律吕正义后编》有两个版本,一是乾隆十一年武汉殿刻本,另一是乾隆年间的四库全书抄本。书中所载蒙古歌曲,均采用蒙文、满文、汉文对照的形式,以蒙文为主,在蒙文左旁加有工尺谱。

建国后在昭乌达草原首次发现了用满文、汉文、蒙文三种文字书写并配有工尺谱的古代蒙古族宫廷乐谱,乐谱共有16首乐曲。从风格看,曲目有表现游牧生活的,如《牧马歌》,有佛教色彩浓厚《善哉行》,有引入汉族音乐元素的《染丝曲》等,同时还有些西域的音乐。乐师根据不同层次人物需要对乐曲进一步的加工、整理,才有了今天的蒙古乐曲。

三、蒙古乐曲的结构及调式特征

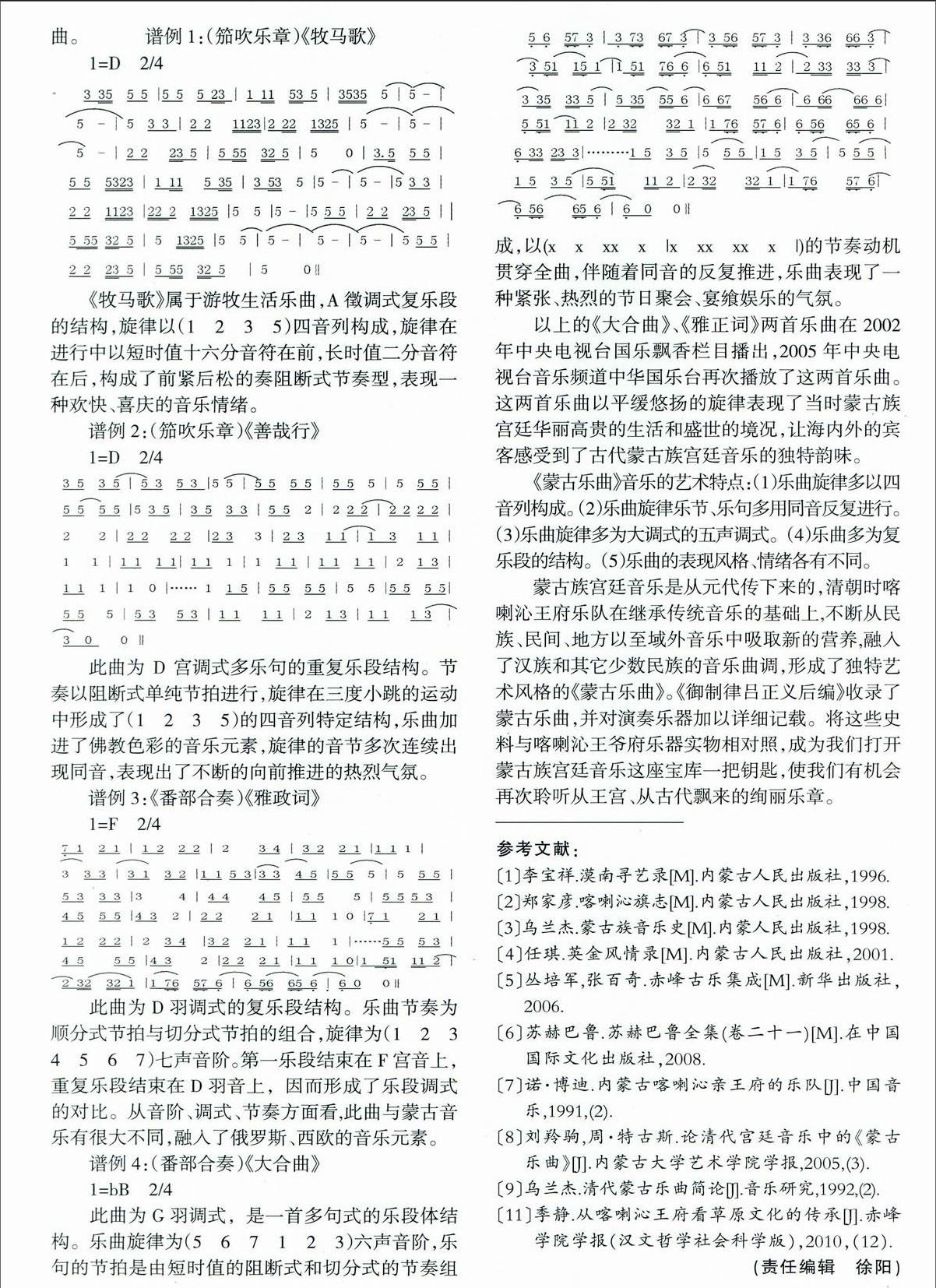

《蒙古乐曲》分为《笳吹乐章》与《番部合奏》两个部分。与蒙古萨满教音乐、蒙古可汗祭祀歌、别的宫廷音乐以及民歌相比,清代《蒙古乐曲》有着自己的特色。概括起来就是:乐曲结构规整,有复乐段、扩大与补充的多段体的结构;旋律起伏不大,悠扬平缓,同音反复特别多,节奏上有不同类型的组合;乐曲表现形式多采用大调色彩的宫、徴调式,也有小调色彩羽调式长调的特色,华丽高雅,独特韵味。下面分析几首《笳吹乐章》和《番部合奏》的乐曲。 谱例1:(笳吹乐章)《牧马歌》

1=D 2/4

《牧马歌》属于游牧生活乐曲,A徴调式复乐段的结构,旋律以(1 2 3 5)四音列构成,旋律在进行中以短时值十六分音符在前,长时值二分音符在后,构成了前紧后松的奏阻断式节奏型,表现一种欢快、喜庆的音乐情绪。

谱例2:(笳吹乐章)《善哉行》

1=D 2/4

此曲为D宫调式多乐句的重复乐段结构。节奏以阻断式单纯节拍进行,旋律在三度小跳的运动中形成了(1 2 3 5)的四音列特定结构,乐曲加进了佛教色彩的音乐元素,旋律的音节多次连续出现同音,表现出了不断的向前推进的热烈气氛。

谱例3:《番部合奏)《雅政词》

1=F 2/4

此曲为D羽调式的复乐段结构。乐曲节奏为顺分式节拍与切分式节拍的组合,旋律为(1 2 3 4 5 6 7)七声音阶。第一乐段结束在F宫音上,重复乐段结束在D羽音上,因而形成了乐段调式的对比。从音阶、调式、节奏方面看,此曲与蒙古音乐有很大不同,融入了俄罗斯、西欧的音乐元素。

谱例4:(番部合奏)《大合曲》

1=bB 2/4

此曲为G羽调式,是一首多句式的乐段体结构。乐曲旋律为(5 6 7 1 2 3)六声音阶,乐句的节拍是由短时值的阻断式和切分式的节奏组成,以(x x xx x |x xx xx x |)的节奏动机贯穿全曲,伴随着同音的反复推进,乐曲表现了一种紧张、热烈的节日聚会、宴飨娱乐的气氛。

以上的《大合曲》、《雅正词》两首乐曲在2002年中央电视台国乐飘香栏目播出,2005年中央电视台音乐频道中华国乐台再次播放了这两首乐曲。这两首乐曲以平缓悠扬的旋律表现了当时蒙古族宫廷华丽高贵的生活和盛世的境况,让海内外的宾客感受到了古代蒙古族宫廷音乐的独特韵味。

《蒙古乐曲》音乐的艺术特点:(1)乐曲旋律多以四音列构成。(2)乐曲旋律乐节、乐句多用同音反复进行。(3)乐曲旋律多为大调式的五声调式。(4)乐曲多为复乐段的结构。(5)乐曲的表现风格、情绪各有不同。

蒙古族宫廷音乐是从元代传下来的,清朝时喀喇沁王府乐队在继承传统音乐的基础上,不断从民族、民间、地方以至域外音乐中吸取新的营养,融入了汉族和其它少数民族的音乐曲调,形成了独特艺术风格的《蒙古乐曲》。《御制律吕正义后编》收录了蒙古乐曲,并对演奏乐器加以详细记载。将这些史料与喀喇沁王爷府乐器实物相对照,成为我们打开蒙古族宫廷音乐这座宝库一把钥匙,使我们有机会再次聆听从王宫、从古代飘来的绚丽乐章。

——————————

参考文献:

〔1〕李宝祥.漠南寻艺录[M].内蒙古人民出版社,1996.

〔2〕郑家彦.喀喇沁旗志[M].内蒙古人民出版社,1998.

〔3〕乌兰杰.蒙古族音乐史[M].内蒙人民出版社,1998.

〔4〕任琪.英金风情录[M].内蒙古人民出版社,2001.

〔5〕丛培军,张百奇.赤峰古乐集成[M].新华出版社,2006.

〔6〕苏赫巴鲁.苏赫巴鲁全集(卷二十一)[M].在中国国际文化出版社,2008.

〔7〕诺·博迪.内蒙古喀喇沁亲王府的乐队[J].中国音乐,1991,(2).

〔8〕刘羚驹,周·特古斯.论清代宫廷音乐中的《蒙古乐曲》[J].内蒙古大学艺术学院学报,2005,(3).

〔9〕乌兰杰.清代蒙古乐曲简论[J].音乐研究,1992,(2).

〔11〕季静.从喀喇沁王府看草原文化的传承[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2010,(12).

(责任编辑 徐阳)endprint