阡陌有乾坤

2014-09-23撰文文雨

撰文/文雨

阡陌有乾坤

撰文/文雨

煤炭、冶炼富庶了的郭峪,却在祸福相依的“诏命”下,意外地经历了明末战争的波及,由于常常受到草寇、官军的关照,据记载,当时的损失已经不是惨重可以形容,人口“损失十之八九”,而活下来的又在战战兢兢中度过,“每日惊觉,昼不敢入户造饭,腰系其食;夜不敢解衣歇卧,头枕干粮。观山望火,无一刻安然” 。于是,承载守护重任的郭峪城堡应运而生!

它作为一个避难自保的防御性城堡,从开工的正月十七日,到当年十一月十七日建成,竟只用了十个月的时间,对于当时的生产力而言,这是一个不打折扣的奇迹。城堡是东、北、西三向开门,墙面上坑坑洼洼,已经分辨不清某个洞具体属于战争还是岁月,但都无差别地诉说着真实和苍凉。背靠着庄岭,城池当面对着樊溪,除却三个大的城门,又在东南两处开了两个高低的水门,整座堡全用砖石砌成,四面周长有四百二十丈,高三丈六尺,阔一丈六尺,城头列剁四百五十个,建敌楼十三个,供睡觉用的窝铺十八座,而这些数据最后使这个防御机器的合围面积叠加到了十八万平方米的样子。

穿门而入,走过一条并不十分平坦的路,弓形的长长甬道因为常年没有阳光的温暖,身上走出了一阵凉意。须臾的告别阳光后,忍不住回首,然后目光落在了转角处翘着的木亭,那是曾在远处眺望所见的角楼。向着雉堞的脸进发,一步步沿着城墙而行,建在角楼身体里的瞭望窗和射击孔开始清晰,张牙舞爪地排列其上,这样的东西有四座,另外又有敌楼六座相互呼应,俨然已是一座不动了的机器。

高处不胜寒不是绝对,鸟瞰郭峪的情致在不要仰脖的舒适之余,也体味得更加清楚。从外侧看,这里的古堡与其它的城池并没有什么区别,但是真正乾坤也因此而变得神秘了三分。在内侧,它的下部根据地段的不同修成了一到三层的砖窑,因为这样的形制,郭峪城堡又被形象地称为了“蜂窝城”。处于最底端的窑洞大概不到三百口,越往上规模越小,数量也因之递减。

小窑的上部是城头的巡逻马道,自是用来跑马巡逻,查看敌情。女墙砌到了两侧,外侧一面修着雉堞,全长足有一千四百米,城堞四百五十个之多。

战争很大程度上要依靠给养的比拼,所以中国的优秀城池通常会划分很大的一部分用来储存战争所需的消耗品。郭峪城当年自制的火炮、火枪、弹药以及药材和粮草就被放置在这些专门放置储物的窑洞之中。

城墙南侧一面,是俾睨群雄的浩气聚集地,这里修建了著名的魁星阁,又在偏向东南的角楼起了一座关帝庙,大概是因为太灵验,民间直接称其为菩萨阁。这两座阁都是六角形木结构亭,色彩十分绚丽,飞檐高高挑起,若是放在后花园里,一定很是点缀主人家的品味,但在此处,端坐于巍峨高耸的城墙之上,却是另一番风情,总之十分耀眼。

三百年的风雨给了郭峪城很大的起伏,许多曾经捍卫生民的城墙一度走向残破,民国时期时任村长的范月亭曾经对城墙进行了规模较大的维修,这才重新以威武示人,再后来,随着村子的公共建筑不断修建,古老的城池又一次受到波及,而今,许多已经失修的建筑正被紧急抢救。

下了城墙,往深处行走,便会发现郭峪与山西其它村落的不同,作为田连阡陌中的城池之庄,郭峪村已历了几百年的经营,原本横平竖直的街道,变得不再那么气势如虹。脚下是泥土与藓蕨日积月累的痕迹,只在中间的路段才能看到石板路的几分真实,如此种种,倒生出许多年代感,这也许就是所谓的气质吧。

脚下这条南侧主街贯穿了整个的村子,西面有一道土坡,修葺于元朝的汤庙就坐落于此。作为阳城乡村里规模最大的庙宇,这里曾承载了整个村庄的祭祀、休闲以及集会。

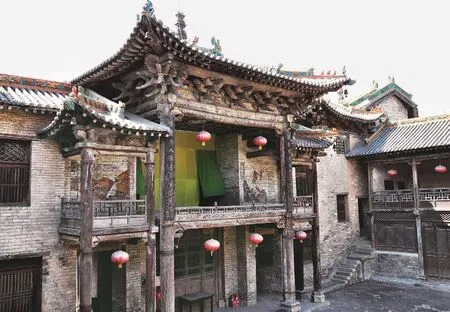

汤庙分为上下两院,上院较下院明显要高出许多,地面都由青砖铺就,刻着精美石雕的石栏环绕在前沿,中间是供人上下用的石阶,走上去,尽管已经用力抬头,但还是无法瞻仰庙宇的全貌。在这苍穹之下,最多看到的只是雕甍画角般庙宇的眉眼,肃穆若斯。走过汤帝庙的正门,可以看到大概两米高的大型台子,左右除了上下的台阶还有一组并开的大门,位于中间的最宽,有两米,门额挂着写有“汤帝庙”三字的木牌匾,大门左右有歇山式的钟鼓楼顶,层次分明,虚实相间,从轮廓到构图都属于上品,厦廊前檐的斗拱没有上色,还裸着木材的本调。汤帝庙一般会将西侧小门打开以供信众进入,只有到了春秋大祭,才会中门打开。

入了大门,正中门厅之上的戏台映入眼帘,一样选择了歇山屋顶,近处看,斗拱更显出挑,高高翘起的翼角像是女子的裙摆,色彩绚丽。左右各自还修着一座小厦房,高度比戏台要低,这是戏台的乐台,因为只是服务于乐师,所以宽度、进深要小得多。若是穿过下院,必会途径上院台阶左右的一对狮子,仔细端看就会发现,两只狮子的眼珠是由精钢所铸,灵气逼人,更添了许多威严。

上院正殿属于九开间,虽然只是单层,但却有九米之高,进深六米,颇为宏大,村民便又称汤帝庙为“大庙”。本来九间开的大殿在民间是不可能有的,只因古代对于建筑的兴建自来就有严格的规定,一般的庶民家宅甚至不允许超过“三间五架”,而汤帝庙的规模显然已经“逾制”,然而民间匠人的智慧实在不能小觑,当时为了避免麻烦,他们竟然将九开间隔成了三座三开间,正中的用来供奉汤王的神位,西侧三间用来祭祀关公,东侧三间则成了土地的道场。此外,据说这里曾是黄河帝国的腹地,所以连主供神的商汤大帝塑像都呈现着当时高镗黑脸的造型,大概所言不虚。

在当地,每年的春秋季节,村民都要举行重大的祭祀活动,除却杀猪、烧香、祈雨之外,还要请戏班子演戏,同时为了避免“有伤风化”,这样的大社规定16岁以上的成年男子必须在下院看戏,女眷和孩童则留在上院以及左右的看楼上看戏。有趣的是,为了让正殿中供奉的汤帝可以平视戏台,舒服看戏,戏楼的台面修到了四点五米,这导致了下院的人根本看不到,因而人们常说汤帝庙的社戏是给汤王爷唱的。

好的建筑是凝固的音符,而歌词大略属于房前屋后的奇闻异事。今人入故地,看不到之前的那些年,望着进深六椽的大殿,抚着厚实的门扉,那份沧桑和静谧却让人莫名的笃定这里就是历史最好的见证。