中学语文教材文言文“通”“同”注释使用辨析*

2014-09-14聂志军别少璞黄颂梅邓素英

聂志军,别少璞,黄颂梅,邓素英

(1.湖南科技大学 人文学院 湖南湘潭 411201;2.湘潭市第四中学,湖南 湘潭411100;3.琴海学校,江西 修水 332400)

中学语文教材文言文“通”“同”注释使用辨析*

聂志军1,别少璞1,黄颂梅2,邓素英3

(1.湖南科技大学 人文学院 湖南湘潭 411201;2.湘潭市第四中学,湖南 湘潭411100;3.琴海学校,江西 修水 332400)

针对目前中学语文教材文言文注释中“通”“同”的混用、乱用现象进行统计与分析,辨析二者的区别与联系,使广大学生了解和区分这两个术语的异同,提出区分“通”和“同”术语的建议,有助于今后的教材对“通”与“同”这两个术语的使用更加规范化和科学化。

中学语文;文言文;注释;“通”与“同”

对于注释中“通”“同”这两个术语进行辨析由来已久,不少学者提出了非常有建设性的意见。唐作藩在《“通”与“同”——文言文注释中两个术语的运用》中提出:异体字注释用“某同某”,通假字注释用“某通某”,而古今字注释既不用“同”,也不用“通”,而用“这个意义后来写作某”的方式。周何在《通、同训诂用语之别》中指出:“云‘某与某同’者,必二者本为一字而音义并同,形体有殊,于文字学六书中所谓转注者是也;云‘某与某通’者,必二者绝非一字,音同而义异,而以同音而通用,其于文字学六书中所谓假借者是也。故通、同之混,实即转注与假借观念之模糊不清也。其所以模糊不清者,盖源于转注之字与假借之字皆具音同之条件,训者见其音同,乃或谓之同,又或谓之通,而无暇细别之故也。”[1]282周文阐述了“通”、“通”与“六书”中转注与假借的关系,有助于了解“同”与“通”之间的差异。

另有一些学者的相关研究也涉及过这个问题,如柳方宏[2]、陈涛[3]、彭校田[4]、冯其庸[5],但大多只是从学术层面上论证“通”“同”的区别与联系,并未针对现行中学语文教材作具体讨论,或者只是举例性质,讨论并不全面,导致学术研究与实践教学脱钩。对中学语文教材文言文中的“通”、“同”进行研究,重点指出现行中学语文教材中“通”“同”使用的不当之处,以期引起教材编辑者的重视,正确使用好“通”“同”这两个术语,使教材注释更加科学和规范。

1 中学语文教材文言文“通”“同”注释的使用情况

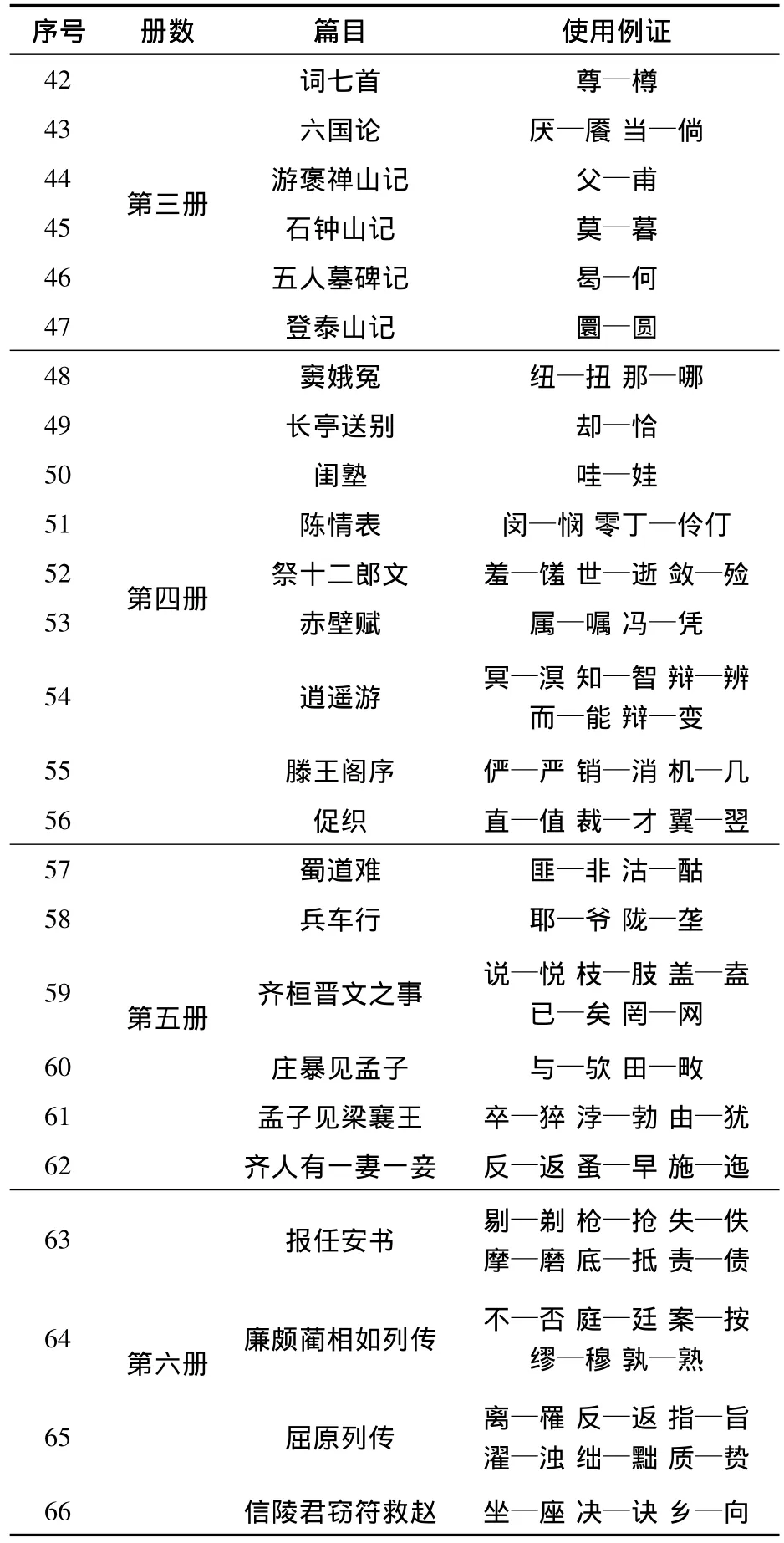

选取人民教育出版社出版的中学语文教材《九年义务教育初级中学语文教材》为研究对象,共六册,收录古文48篇,诗词58首;《全日制普通高级中学教科书语文(必修)》,共6册,收录古文40篇,诗词31首,戏剧4部。据统计,初中语文教材中共出现47组“通”、24组“同”的注释,其中四组“通”的注释重复;高中语文教材共出现107组“通”、31组“同”的注释,其中 11组“通”、两组“同”的注释重复(详见表1、2)。

表1“通”的注释格式是“A”通“B”,给人感觉A和B构成一组通假字,但事实上许多以“通”注释的两个字根本不构成通假字。例如中学语文教材第一册《〈论语〉十则》:学而时习之,不亦说乎?教材注释为:“说”通“悦”,愉快。但是,“说”和“悦”不是一组通假字,而是一组古今字。因此,教材中用“通”注释的字不一定就是通假字。

那么,是否中学语文教材中的古今字都是以“通”注释呢?答案也是否定的。例如高中语文教材第一册《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》:莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。教材注释为:“莫”同“暮”。但是,高中语文教材第三册《石钟山记》有相同例子:至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。教材注释为“莫”通“暮”。同样一组字,在不同篇目中用不同的术语进行注释,导致教师难以解释,学生无所适从。教材注释中这种混用现象,不仅有违教材编写者区分“通”“同”异同的初衷,而且使学生始终未能真正理解这两个术语的区别,更谈不上以此来分辨字类了。

2 中学语文教材文言文“通”“同”注释类型

我们将对中学语文教材中“通”和“同”释字的情况作一个简单的分类,分析古今字、通假字和字义假借的区别,阐明“通”与“同”不同的原因并尝试探讨“通”和“同”在注释时的规范用法。

表1 中学语文教材文言文注释“通”使用一览表

序号 册数 篇目 使用例证42 43 44 45 46 47第三册词七首 尊—樽六国论 厌—餍当—倘游褒禅山记 父—甫石钟山记 莫—暮五人墓碑记 曷—何登泰山记 圜—圆48 49 50 51 52 53第四册54 55 56窦娥冤 纽—扭那—哪长亭送别 却—恰闺塾 哇—娃陈情表 闵—悯零丁—伶仃祭十二郎文 羞—馐世—逝敛—殓赤壁赋 属—嘱冯—凭逍遥游 冥—溟知—智辩—辨而—能辩—变滕王阁序 俨—严销—消机—几促织 直—值裁—才翼—翌57 58 59第五册60 61 62蜀道难 匪—非沽—酤兵车行 耶—爷陇—垄齐桓晋文之事 说—悦枝—肢盖—盍已—矣罔—网庄暴见孟子 与—欤田—畋孟子见梁襄王 卒—猝浡—勃由—犹齐人有一妻一妾 反—返蚤—早施—迤63 64第六册65 66报任安书 剔—剃枪—抢失—佚摩—磨底—抵责—债廉颇蔺相如列传 不—否庭—廷案—按缪—穆孰—熟屈原列传 离—罹反—返指—旨濯—浊绌—黜质—贽信陵君窃符救赵 坐—座决—诀乡—向

表2 中学语文教材文言文注释“同”使用一览表

序号 册数 篇目 使用例证12 13 14 15第五册孟子二章 曾—增拂—弼岳阳楼记 具—俱属—嘱世说新语 不—否诗词五首 直—值16 第六册 曹刿论战 徧—遍高中语文教材17 18 19 20 21 22 23第一册烛之武退秦师 已—矣勾践灭吴 句—勾取—娶免—娩摩厉—磨砺歠—啜其—岂邹忌讽齐王纳谏 孰—熟触龙说赵太后 反—返子路、冉有、公西华侍坐 希—稀莫—暮寡人之于国也 颁—斑涂—途秋水 泾—径辩—辨24 25 26第三册石钟山记 函胡—含糊五人墓碑记 赀—资登泰山记 采—彩27 28 29 30 31第四册窦娥冤 糊突—糊涂那—哪每—们长亭送别 阁—搁闺塾 绰—戳陈情表 蓐—褥柳毅传 飨—享已—以32 第五册 齐桓晋文之事 以—已采—彩33 34 第六册 报任安书 箠—棰罔—网信陵君窃符救赵 俾倪—睥睨

2.1 中学语文教材“通”注释类型分析

中学语文教材中以“通”释字的例子相对常见,按照实质区分文字的性质,分为三类。行文中涉及的教材分别简称为《初一册》、《高一册》,其余册数照此类推,每句后标明该句篇目和页码,以便读者检阅。

2.1.1 以“通”注释通假字

1)甚矣,汝之不惠。注释:“惠”通“慧”,聪明。(《愚公移山》,初二册,140页)

2)愿伯具言臣之不敢倍德也。注释:“倍”通“背”。(《鸿门宴》,高二册,97页)

3)君当做磐石,妾当做蒲苇,铺位纫如丝,磐石无转移。注释:“纫”通“韧”,柔软而结实。(《孔雀东南飞》,高三册,11页)

从以上例证可以发现,在“A”通“B”格式中,A字和B字只是读音相同或者相近,词义上并无任何联系,如“纫”本为“缝纫”义,仅因与“韧”音同而临时借用来表示柔韧、坚韧义,离开此特定语言环境,“纫”仍为“缝纫”义。这类字是真正的通假字,学界无争议,用“通”来注释二字之间的关系得到普遍认可。

2.1.2 以“通”注释古今字

4)知之为知之,不知为不知,是知也。注释:“知”通“智”。(《〈论语〉十则》,初一册,128页)

5)君子生非异也,善假于物也。注释:“生”通“性”。资质,禀赋。(《劝学》,高一册,105页)

6)人生如梦,一尊还酹江月。注释:“尊”通“樽”。(《词七首〈念奴娇·赤壁怀古〉》,高三册,33页)

例4)至例6),教材中也用“通”来注释二字的关系,但这几组字是古今字而非通假字。如“尊”,本义为“酒器”,《说文解字》:“酒器也。从酋廾以奉之”。后用来作为祭祀享宾之礼器,引申为“尊贵”、“尊敬”、“尊称”等多个义项。由于“尊”一字身兼数义,在实际使用过程中易引起混淆,后新造“樽”,专用来表示酒器之义。从用例来看,早期文献一般用古字,新字产生以后就用今字。例如,《礼记·乐记》:“铺宴席、陈尊俎。”《史记·乐书》:“布宴席、陈樽俎。”例中“尊”与“樽”均指酒器。古今字是由于词义引申发展,文字兼职过多,表意文字记录语言颇感力不从心而产生的文字滋乳现象,是历时的。它与“本有其字”的假借,即通假,仅在“因声托义”上有相同点。而通假字是用字的共时现象,是不能产生新字的。因此,教材编写者在对古今字和通假字进行注释时均采用“通”这个术语是不妥当的。事实上,从表1我们可以看出,古今字在中学语文教材中用“通”所注释的字中占了将近一半。但教材编写者并没有将它与通假字区分开来,导致学生只知通假,不辨古今。

2.1.3 以“通”注释字义交叉现象

7)虞山王毅叔远甫刻。注释:“甫”通“父”,男子美称,多附于字后面。(《核舟记》,初四册,131页)

8)庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。注释:“父”通“甫”,下文“平父”“纯父”的“父”同。(《游褒禅山记》,高三册,87页)

“父、甫”这组字,我们认为既不是通假字,也不是古今字,而是一种字义的交叉现象。父的本义指父辈,父亲,进一步演变为对从事某种职业或劳动的男子的敬称,如“渔父”、“田父”。“甫”的本义为男子美称,《说文解字》:“甫,男子美称也,从用父,父亦声。”“父”和“甫”其实只在表示对男子美称的情况下相通,表示“父亲”义二者并不相通。因此,“父”和“甫”只是在某个义项上有交叉现象,二者此时属于同义词,所以能够相通。

对于这种情况,是否用“通”这个术语来注释,目前学界存有争议,焦点集中在对“通假”和“假借”这两个术语的理解上。一般认为,假借属于文字学范畴,通假属于词汇学范畴。但通常我们也把假借分为两种情况:本有其字的假借和本无其字的假借。本有其字的假借其实质就是“通假”,本无其字的假借是真正的假借,《辞海》对此作了特殊说明,但也将这种假借列为了通假范畴。因此,虽然理论上我们是将“通假”和“假借”区分开来了,在实际使用过程中,由于“通假”是“假借”的下位词,具有某些相同的特征,二者有时容易混淆。例如:

9)舟首尾长约八分有奇。注释:“有”通“又”。(《核舟记》,初四册,130页)

10)零丁孤苦,至于成立。注释:“零丁”通“伶仃”,孤独的样子。(《陈情表》,高四册,145页)

11)诚如是也,民归之,由水之就下也。注释:“由”通“犹”。(《孟子见梁襄王》,高五册,158页)

例9)中,古汉语在表示零数的时候,“又”、“有”均可。例10)“零丁”,一般写作“伶仃”,还可写作“伶丁”,用来表示孤单貌。例11)“由”、“犹”,也是用来表示“好像”、“等于”义。这些字之间原先并无通假关系,只是用来记音,不同的使用者用字不同而已,在用来表示上述相关词时,随意采用某字均可。此后由于某一字使用频率高,人们习惯上把它视为了“本字”,例如“又”、“犹”、“伶仃”,另一些字则似乎成了通假字,例如“有”、“由”、“零丁”。而事实上他们之间的关系并非通假字,而是属于字义假借,与我们前面论述的通假字(纫—韧)在本质上有很大不同,我们应该对此进行区分。

2.2 关于“同”的注释类型分析

中学语文教材中用“同”注释的字比用“通”注释的数目少很多,但就统计结果看,情况也相当复杂。

2.2.1 用“同”注释通假字

12)颁白者不负戴于道路矣。注释:“颁”同“斑”。(《寡人之于国也》,高一册,103页)

13)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。注释:“拂”同“弼”,辅佐。(《〈孟子〉二章》,初五册,151页)

14)两涘渚崖之间,不辩牛马。注释:“辩”同“辨”。(《秋水》,高一册,108页)

例12)至例14)注释的其实都是通假字,“颁—斑”、“拂—弼”、“辩—辨”这三组字意义上相互之间没有任何联系,只是读音相同或相近。按照前文的分析,应该用“通”来进行注释,而课文用“同”来注释,显然错误。

2.2.2 用“同”注释古今字

15)属以作文记之。注释:“属”同“嘱”。(《岳阳楼记》,初五册,154 页)

16)令壮者无取老妇。注释:“取”同“娶”。(《勾践灭吴》,高一册,89页)

17)将免者以告,公令医守之。注释:“免”同“娩”。(《勾践灭吴》,高一册,89页)

例15)至例17)注释的都是古今字,“属—嘱”、“取—娶”、“免—娩”这三组字产生时间有先后区别,并且后产生的字只是通过增加形符来承担古字的某一个义项。中学教材中用“同”所注释字的绝大部分是古今字关系,但是在形式上与其他“同”所注释的字没有加以区别,并且还存在以“通”注释古今字的情况,造成了教材中“通”“同”释字的混乱。

2.2.3 用“同”注释字义有交叉的字

18)今老矣,无能为也已。注释:“已”同“矣”。(《烛之武退秦师》,高一册,86页)

19)从此已去,勿复如是!注释:“已”同“以”。已去,以后。(《柳毅传》,高四册,168页)

例18)、19)用“同”注释的“已—矣—以”,与前文用“通”注释的“已—矣—以”涉及的字是一样的。同样一组字,在不同的篇目中,用不同的术语来进行注释,反映了教材编写者在这个问题上的模棱两可,有损于教材的权威性。按照我们前面的划分,“已—矣—以”这一组字实质上属于字义有交叉的,他们之间的关系既不是通假字,也不是古今字,属于词义的交叉而非假借。

2.2.4 用“同”注释异体字

20)勾践之地,南至与句无,北至于御儿。注释:“句”同“勾”。(《勾践灭吴》,高一册,89页)

例20)注释的是异体字,“句—勾”是一组异体字,“口”手写体常作“厶”。虽然现代汉语中“句”和“勾”有了新的分工,但是在古文中二者的关系应该还是属于一组异体字。中学语文教材中这种情况不是很多,但是因为其用“同”注释,与其他文字类型的注释混同,给我们理解文字之间的关系增加了难度。

3 中学语文教材文言文“通”“同”注释解决方法

通过以上分析,我们对目前中学语文教材“通”与“同”注释的使用情况以及不规范现象有了一定了解。面对这种现状该怎么来解决,是摆在广大语文工作者面前的一个难题。我们认为,大的方向依然不变,可以承袭前人使用“通”“同”训释古书的用字方法,把“通”定位于通假,并且只用“通”注释古文中的通假字;同时兼用“同”这个术语,用来注释字义假借现象、同源字和古今字,但要注明是哪类用字现象;异体字较少,但是可以在中学教材中引入异体字这个概念,采用“XX的异体字”的方法;对于字义有交叉的现象,因为所释义为其本来就有的义项,所以只用解释其在文中的义项,而没必要用“通”“同”重复训释。图示如表3:

表3 中学语文教材文言文用字注释例释

当然,这只是一个不太成熟的提法,最终怎么处理,还有待于语文工作者去进一步探讨。但有一个总的原则,就是对于目前中学教材文言文中的用字现象注释应该加以区分,不能再“通”“同”混用,各种术语边界不清晰、不明确,导致教师难教、学生难学。我们可以尝试采用不同的注释方法和注释术语,在编写体例中加以简单说明,必要时甚至可以考虑引入新的术语。总之,只要符合这些原则,各种具体的方法都是可行的,最终使我们的中学语文教材在“通”与“同”的使用上更加科学、规范,以便广大学生更好地学习文言文。

[1]周 何.通、同训诂用语之别[C]//第二届国际暨第四届全国训诂学学术研讨会论文集.中国训诂学会,1998.

[2]柳方宏,杨修健.略论古今字与通假字的区别[J].徐州教育学院学报,2000(1):83-84.

[3]陈 涛.古文误注匡正[M].天津:天津人民出版社,2002.

[4]彭校田.教材在古今字、通假字注释上存在的几个问题[J].语文教学通讯,2005(9):28-29.

[5]冯其庸,邓安生.通假字汇释[M].北京:北京大学出版社,2006.

H02

A

1674-5884(2014)02-0136-04

2013-10-18

湖南省教育科学“十二五”规划青年专项资助课题(XJK011QGD008);湖南科技大学SRIP项目(SYS2012081);中国古代文学与社会文化研究基地、湖南省方言与民俗文化基地资助。

聂志军(1979-),男,湖南隆回人,副教授,文学博士,主要从事语文课程教学与研究。

(责任校对 龙四清)