马王庙油田马36井区油藏数值模拟研究

2014-09-14周宏长江大学地球环境与水资源学院湖北武汉430100

周宏 (长江大学地球环境与水资源学院,湖北 武汉 430100)

邓丽君,罗军 (中石化江汉油田分公司江汉采油厂地质所,湖北 潜江 433123)

章学刚 (长江大学工程技术学院,湖北 荆州 434020)

马王庙油田马36井区位于湖北省仙桃市与天门市境内。区内沟渠纵横,稻田遍布,地势低洼且复杂。马王庙油田地层自下而上分别为白垩系渔阳组 (K2y)、古近系沙市组 (E1s)、新沟嘴组 (E1x)、荆沙组 (E2j)、潜江组 (E2q)、新近系广华寺组 (N1g)和第四系平原组 (Qhp),主要目的层为新沟嘴组。新沟嘴组分为下段和上段,新下段 (E1x下)是马王庙油田主要的勘探目的层段,其又细分为Ⅲ油组、泥隔层、Ⅱ油组、Ⅰ油组和大膏层;主要目的层为,油层埋藏深度为1314.6~1555.6m,油层平均有效厚度12.5m。

马36区块构造为一断背斜,宽0.6~1.1km,长约2.6km,呈北东-南西向展布,北东翼窄、西南翼逐渐变宽。该构造较平缓,顶部倾角4°左右,两翼倾角10°左右。构造高点位于马36-3-4井附近,高点埋深1300m左右,圈闭面积1.8km2,圈闭幅度150m。区内共有12条正断层,其中2条主控大断层延伸长度在2.5km以上,其余10条断层断距较小,仅10~30m,其中最小的断层被马36-5-6井钻遇。1992年钻探马36井发现油层17.0m/13层,获106t/d高产油流,从而发现马36区块。从1994年7月到1998年6月,以年产9.0×104t以上的产量连续稳产4年。自1998年7月起进入产量递减阶段开发。

1 地质模型的建立与网格划分

在数值模拟研究中,生产数据包括油井的产油量、产水量以及注水井日注水量,在处理动态数据过程中充分反应了油水井日常酸化、压裂、补层、堵层等措施。生产时间为1992年到2012年。

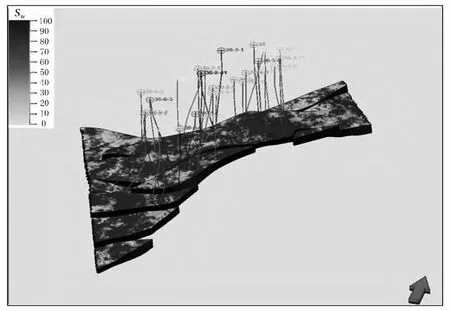

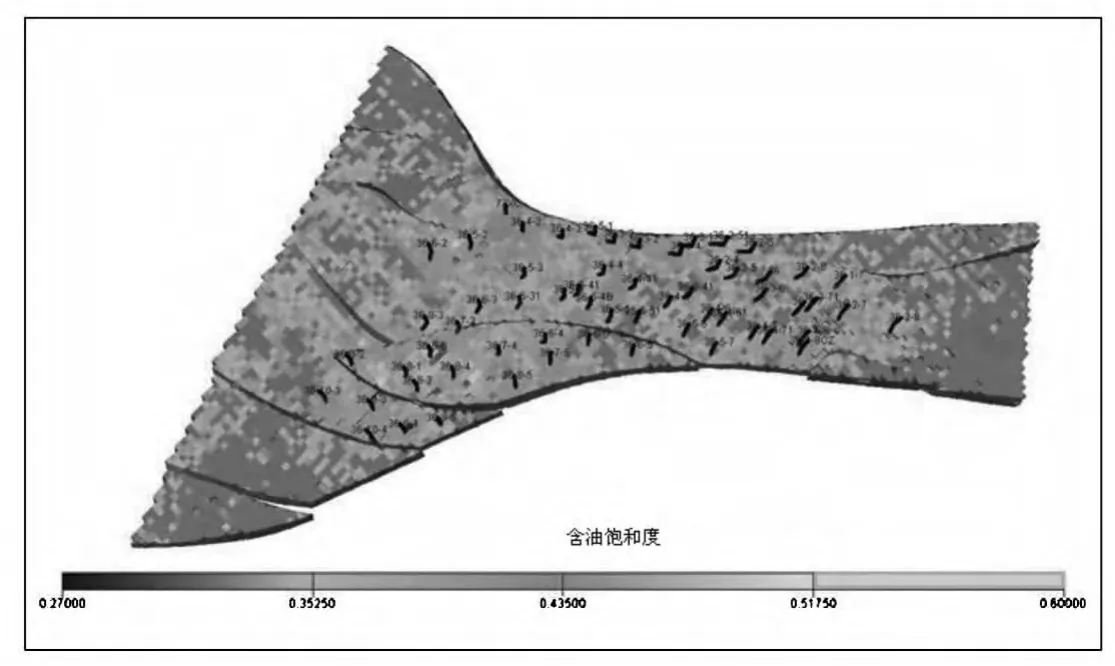

1)通过以小层为单位,选取工区内的重要断层,建立了精细的地质模型,采用沉积相与断层双重控制因素进行物性模拟,生成了各主要砂层的物性三维分布模型。在构造建模的基础上,顶、底界面建立单砂层的地质体三维网格模型,并在三维网格模型中计算储层物性参数,以便进行属性体建模[1]。然后采用的是确定性相建模+随机性物性模拟方法,即采用岩心、录井和测井资料进行沉积相人工解释,得到确定性的结果,再在此基础上进行随机模拟[2]。最终得到工区内属性模型,如孔隙度、渗透率及含水饱和度 (见图1)等参数。

2)网格的定义。为了获得能够充分反映储层非均质性的储层地质模型,网格的定义必须具有足够的密度,定义的依据主要考虑横向上的井网密度和纵向上砂层的厚度。为此,平面上马36井区以30m×30m的网格足以满足地质上的精度。马36井区X方向划分112个网格,Y方向136个网格,Z方向为16层划分为6个小层,划分6个小层,划分为4个小层),网格节点总数为112×136×16=243712个。

2 生产动态历史拟合

历史拟合的目的,就是应用已有的实际动态数据,对模型加以修改和调整,使之产生的动态与实际动态一致。这样,应用模型计算出来的剩余油饱和度及预测的未来动态等才能比较可靠[3]。通过反复拟合,精细工作,使地质模型比较好地符合该油藏的地下情况,使单井生产动态与实际生产动态一致,保证了方案预测的可靠性。

图1 马36井区含水饱和度分布图

2.1 地质储量的拟合结果

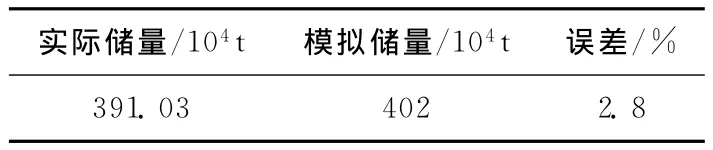

储量拟合是一项最直接的模型检验,是对实际地质储量的拟合。以三维建模产生的储层模型、孔隙度、饱和度参数模型为基础,进行储量拟合。用储量拟合结果与实际地质储量接近的程度,来反映证实建立的三维地质模型的符合程度 (见表1)。

从储量拟合的结果看,拟合的误差低于5%,各井区的储量得到了很好的拟合,证实了该模型储量符合实际。

表1 马36井区储量拟合结果

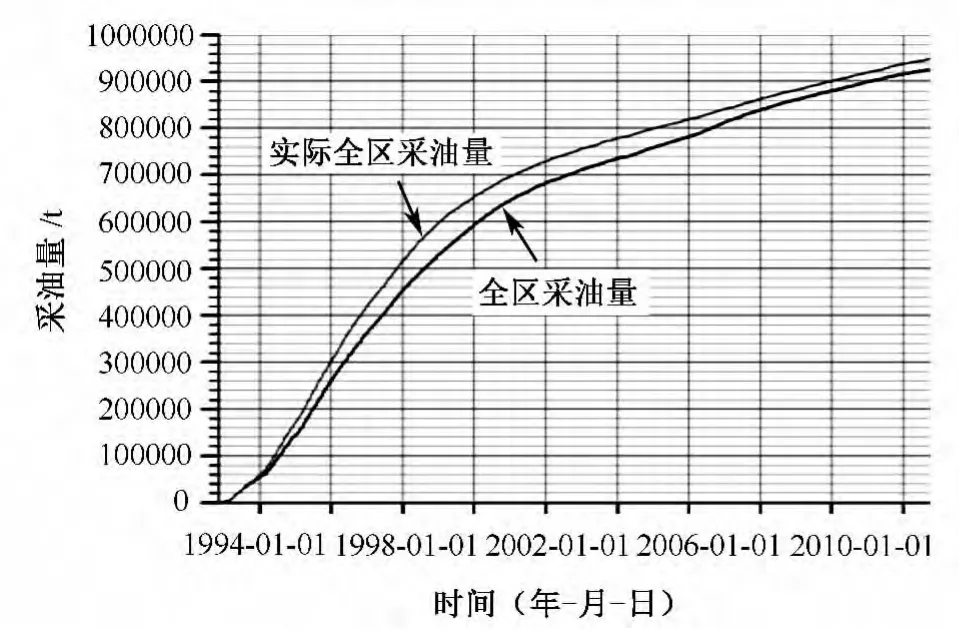

2.2 全区产液拟合

模型采用的是定液量拟合,全区产油、产水均得到较好的拟合 (见图2、图3)。马36井区油藏在参数未做明显调整时,区块及单井开发指标获得较高的拟合精度,说明前期地质认识可靠,地质模型逼近实际情况。

图2 马36井区累产油拟合曲线图

2.3 注采井间流线关系

马36井区1993年2月投入滚动勘探开发,1994年2月转入注水开发,先后经历了试采上产阶段、上产稳产阶段、产量递减阶段、综合调整阶段等开发阶段。截至2012年9月,井区共有各类井63口,其中油井38口,水井25口,单井日均产油1.138m3,综合含水85.6%。通过数值模拟的流线模拟方法,研究注采井间流线关系及剩余油分布规律,为下步如何提高开发效果提供依据。

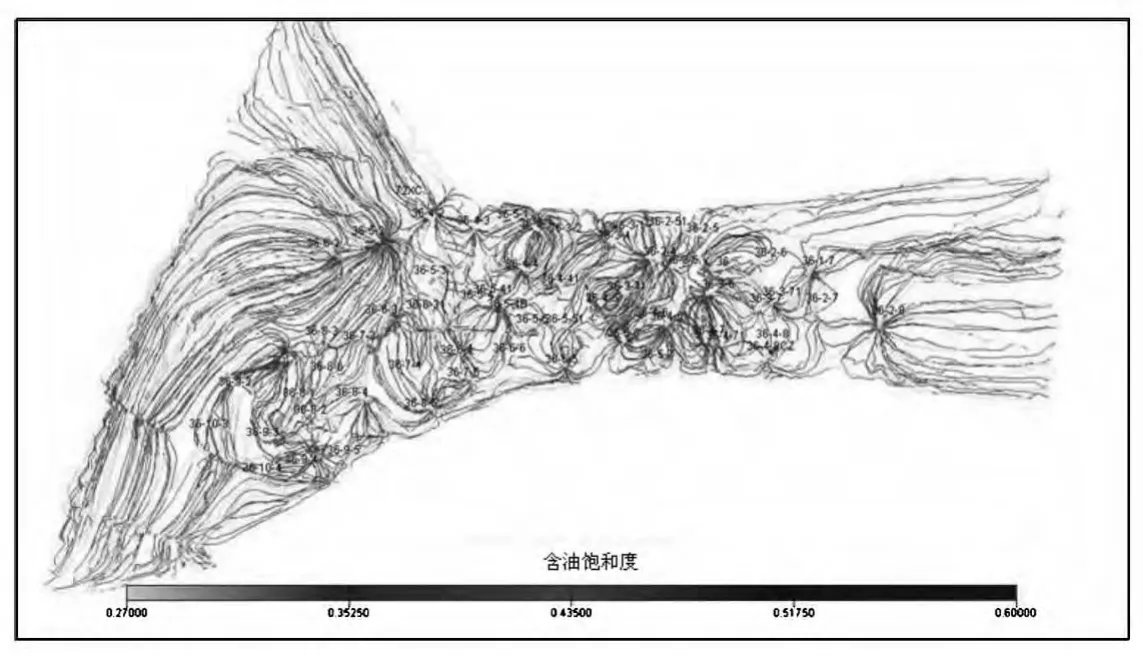

注水开发初期,流线分布在整个油藏,比较均匀,随着注水开发时间的增加,注采井之间的流线密度开始增大。从图4可以看出,注水井流线方向为沿高渗透带方向。马36-2-8井在1994年5月投入注水,该井在油藏东部边缘处,投入注水初期主要对应生产井为马36-2-7井和马36-3-7井,由于渗透率、构造高低及井距等原因,该井注水分配量绝大部分分配给地层而造成损失,未损失的注入水大部分分配给马36-2-7井。1999年9月,马36-1-7井开始注水,注水井对周边各井注水分配量相差不大,随着开发时间增大,注水分配量开始出现明显差异。2004年11月发现,马36-1-7井与马36-3-71井流线数量增大,表明对该井驱替效果较好,主要原因是由于2口井井距较小,且渗透率相对高于其他各井。

2006年1月,马36-3-3井转注,不同开发时期对马36-4-4井注水分配量均最大,对马36-4-3井注水分配量较均匀,分配系数基本稳定在0.2左右。马36斜7-5井组主流线方向为西南方向。不同开发时期对马36斜8-5井注水分配量均最大。2012年开始,对马36井区进行转注调整,流线图各井间明显均匀分布,表明调整之后效果较好。

图4 新下段Ⅱ油组2012年流线分布图

2.4 剩余油分布规律

2.4.1 剩余油分布特点

马36井区经过多年的开发和调整,目前已进入高含水开发阶段,但根据静态和动态结合分析,认为仍然存在许多剩余油分布区。目前剩余油分布在高含水阶段趋于分散、复杂,但有一定的规律[4]:由油藏中心到边缘剩余油饱和度逐渐升高;断层附近、砂坝边缘物性相对较差的区域和井网不完善区是剩余油富集区,如北断块(新沟嘴组下段Ⅱ油组第5小层,下同)砂体东北部,新、砂体中部以及南断块;纵向剩余油主要分布在非主力层,如砂体。马36井区剩余油分布主要有以下3个特点:

1)平面上,主砂坝边缘及断层附近,砂体物性相对较差,水淹程度低,是剩余油的主要富集区。平面上由于油层厚度及物性的差异,导致注入水多沿高渗透带向油层物性相对较好的方向突进,使油井见效见水快,含水上升后产量急剧下降。以剩余油分布为例,该砂体在北断块分布较广,主要发育三角洲前缘滩坝相,坝体中心砂体较厚,且物性好,分布在马36北断块南部和中心地区,是主要的产油产水层;而坝体边缘及断层附近,砂体物性相对较差,水淹程度低,是剩余油的主要富集区,如马36斜4-8cz井组、沿南控断层的马36斜5-7井和沿北控断层的马36斜2-51井等。

2)垂向上,剩余油主要分布在砂坝边缘物性相对较差的小层。马36井区纵向上,层岩石为细砂岩,粒度中值为0.113mm,物性最好,、层为粉砂质细砂岩,粒度中值为0.10606mm,分选差,物性次之,而层为粗粉砂岩沉积,粒度中值为0.0422mm,物性最差,且水敏明显强于、、,该物性差异导致开发后期层间矛盾加剧。以上小层水驱效果不一,注水波及系数不一,水洗后较大部分剩余油残存于注水未波及区或注水波及较弱地区。此外,孤立的砂体井网控制不住,导致残存剩余油。

2.4.2 剩余油富集规律

马王庙油田由于断块小,断层多,岩相变化大,因此,剩余油分布有其特殊性。研究表明马王庙地区剩余油富集区为:沿断层一线、注采不完善地区、无注水井点的油砂体、微型油砂体、物性相对较差部位,归纳起来有以下4种情况:

1)靠近断层地带剩余油富集。断层作用一方面决定了井网的部置,另一方面也决定剩余油的分布。马36井区断层附近地带剩余油富集,是因为当注入水推进至断层附近的油井时由于油井泄压作用,将注入水采出,而靠近断层一侧由于无注水井因此形成高剩余油富集区。如马36斜8-5井在2个断层之间的地区为剩余油富集区。

2)注采不完善地区剩余油富集。对于复杂断块油藏,由于断裂的复杂性,对断层的认识很难一次完成,在钻井时出现断层断失的现象,导致有采无注或有注无采现象。如马36斜6-4井及马斜6-6井区新下Ⅱ油组下层系5小层无注水井井控制,形成剩余油富集区。

3)非水流线方向剩余油富集。根据马36井区的动态反映分析,油层物性相对较差部位亦是剩余油富集区,该部位由于渗透率低,导致注入水在纵向上和平面分布难以波及,从而形成剩余油相对富集区。

4)主砂坝边缘砂体剩余油富集。平面上主砂坝边缘砂体物性相对较差,水淹程度低,也是剩余油的主要富集区(见图5)。从图5中可以看出,马36-3-4井砂坝边缘砂体为剩余油富集区。此外,构造高部位、无井控制区也是剩余油较为富集地区。

马王庙油田新沟嘴组油层的分布受构造和岩性双重控制,油田断块发育,具有断块小、断层多、岩性变化快的特点。新沟嘴组沉积时期这些断块处于三角洲前缘的前端,该带突出特点是岩性岩相变化快、变化大、砂层错层尖灭、孤立砂岩体十分发育。断块小、断层多、岩性变化快导致油砂体多而小[5],这些因素决定了马王庙油田剩余油富集具有如下规律:剩余油饱和度富集区集中在马36-6-3井、马36-4-6井、马36-2-7井附近的3个区域,这3个区域的共同特点是离注水井较远,驱油效果不好。

图5 剩余油分布图

通过数值模拟的结果,现在主要的调整对策是针对不同层的剩余油侧重使用不同的方式去开采:对于,要立足注采调整,改善平面矛盾;针对低渗透层新下 砂体,重新部署井网单独开发,可以采取钻水平井的方式;针对水淹严重的、砂体,合理利用老井进行局部调整。

3 结论

1)从新下段Ⅱ油组整体流线分布图可以看出,注水井流线方向为沿高渗透带方向。

2)马36井区剩余油富集区为沿断层一线、注采不完善地区、无注水井点的油砂体、微型油砂体和物性相对较差部位。

3)现在主要的调整对策是针对不同层的剩余油侧重使用不同的方式去开采。

[1]张少波 .特高含水期剩余油分布的油藏数值模拟研究——以八面河油田一区开发为例 [J].长江大学学报 (自科版),2010,7 (3):218-222.

[2]严敏,王新海,杨云,等 .尕斯库勒油藏剩余油分布规律研究 [J].长江大学学报 (自科版),2010,7(3):131-134.

[3]张建荣,秦雪辉 .习家口复杂断块油藏高含水期剩余油挖潜技术 [J].江汉石油职工大学学报,2007,20(4):11-13.

[4]张旭,尹定 .油藏数值模拟在任丘雾迷山组油藏开发中的应用 [J].石油学报,1989,10(4):53-64.

[5]黄鹂,喻高明,凌建军,等 .胡12块严重非均质极复杂小断块油藏数值模拟研究 [J].江汉石油学院学报,2002,34(4):55-57.