一次强沙尘暴的近地层气象要素及内部热力、动力结构特征

2014-09-09顾润源陈磊周伟灿姜学恭

顾润源,陈磊,周伟灿,姜学恭

(1.青岛市气象局,山东 青岛 266003;2.南京信息工程大学,江苏 南京 210044;3.内蒙古气象台,内蒙古 呼和浩特 010051)

一次强沙尘暴的近地层气象要素及内部热力、动力结构特征

顾润源1,陈磊2,周伟灿2,姜学恭3

(1.青岛市气象局,山东 青岛 266003;2.南京信息工程大学,江苏 南京 210044;3.内蒙古气象台,内蒙古 呼和浩特 010051)

针对2009年4月23—24日出现在我国内蒙古中西部的一次强沙尘暴天气过程,利用专门组织观测实验得到的加密探空资料、地面自动观测站资料和其他常规观测资料,深入分析研究了此次沙尘暴发生前后及发生期间,近地层气象要素变化及其内部热力、动力结构特征变化。结果表明,1)沙尘暴发生前,大气的温度垂直递减率大,湿度较大,近地层风速小,风向偏东;在沙尘暴发生期间,大气中出现逆温现象,大气湿度很小,各层风速明显增强,风向偏西且稳定;之后,低层温度显著下降,大气湿度迅速增大,各层风速减小,沙尘暴天气结束。2)沙尘暴发生前,大气层结是条件不稳定的,在沙尘暴过境时,低层大气层结是稳定的,在800~600 hPa之间大气层结是中性的,此时低层大气干燥,而在沙尘暴移出测站后,湿度明显增大,因此,“3θ”曲线可以为沙尘暴的监测和预报提供一个有价值的参考数据。3)沙尘暴爆发时的螺旋度是所有观测时次中的最大值,螺旋度与沙尘暴的强度在时间上具有良好的对应关系,即螺旋度越大,对应沙尘暴越强。4)此次强沙尘暴的形成与发展不仅受到环境风速的影响,沙尘暴内部的切向旋转速度和垂直运动速度也对其起到重要的作用。

沙尘暴;热力学参数“3θ”;相对风暴螺旋度;热力动力结构

0 引言

沙尘暴是指强风把地表大量沙尘卷入空中,使空气特别浑浊,水平能见度低于1 000 m的天气现象。内蒙古地区是中国北方沙尘暴高发区之一,也是主要沙尘暴源地之一,对这一地区的沙尘暴进行深入研究具有重要意义(叶笃正等,2001;钱正安等,2002;李栋梁等,2003;刘景涛和郑明倩,2003;韩永翔等,2005;张小玲等,2005,2007;钱正安等,2006;张志刚等,2007;王存忠等,2010;中国气象局,2012)。近年来,针对内蒙古地区沙尘暴的研究较多。李彰俊等(2007)通过对2002年3月18—22日沙尘暴过程进行的数值模拟及针对内蒙古中西部沙尘源地影响的敏感性试验研究得出,内蒙古中西部荒漠化草原生态的迅速恶化是2001年前后沙尘天气频繁发生的原因之一。姜学恭和陈受钧(2008)研究了东亚地形对中国沙尘传输的影响,结果表明:东亚地区沙尘天气多发区主要位于中国南疆盆地和内蒙古西部及蒙古南部,蒙古、内蒙古西部沙尘天气主要出现在沙漠腹地。达布希拉图和赵春生(2005)等选取内蒙古中西部37个站1961—2000年3—5月气温、相对湿度等地面气象因子,分析它们对内蒙古中西部沙尘暴发生频率的影响以及内蒙古中西部单站沙尘暴频率的变化趋势。康玲等(2009)讨论了我国1995—2007年内蒙古地区118个地面测站的沙尘暴、能见度、风速风向观测资料,确定了不同范围、不同强度沙尘暴标准,给出了特强、强、次强和弱沙尘暴日的个例谱。但是以上研究主要集中在天气气候特征的统计分析、数值模拟与远程传输等方面。因受观测资料限制,对沙尘暴发生、发展、消亡过程中的地面气象要素变化及其内部热力、动力结构特征方面的深入研究较少,仅有的几次研究是岳平等(2008a)和丁建芳等(2008)对甘肃民勤站点的沙尘暴天气过程进行加密探空观测的研究分析,而对于内蒙古中西部地区的沙尘暴而言,这方面的研究工作在国内很少见。

本文对2009年4月23—24日发生在内蒙古中西部的一次强沙尘暴天气过程,利用常规观测资料和专门组织观测实验得到的探空加密观测资料,分析了沙尘暴发生前后地面气象要素(温、压、湿、风)变化及其内部结构特征,计算了大气热力参数“3θ”廓线、相对风暴螺旋度以及沙尘暴对流体的切向旋转速度和垂直运动速度,以期深入揭示此次沙尘暴过程的气象要素变化及其内部热力、动力结构特征。

1 沙尘暴天气过程概述

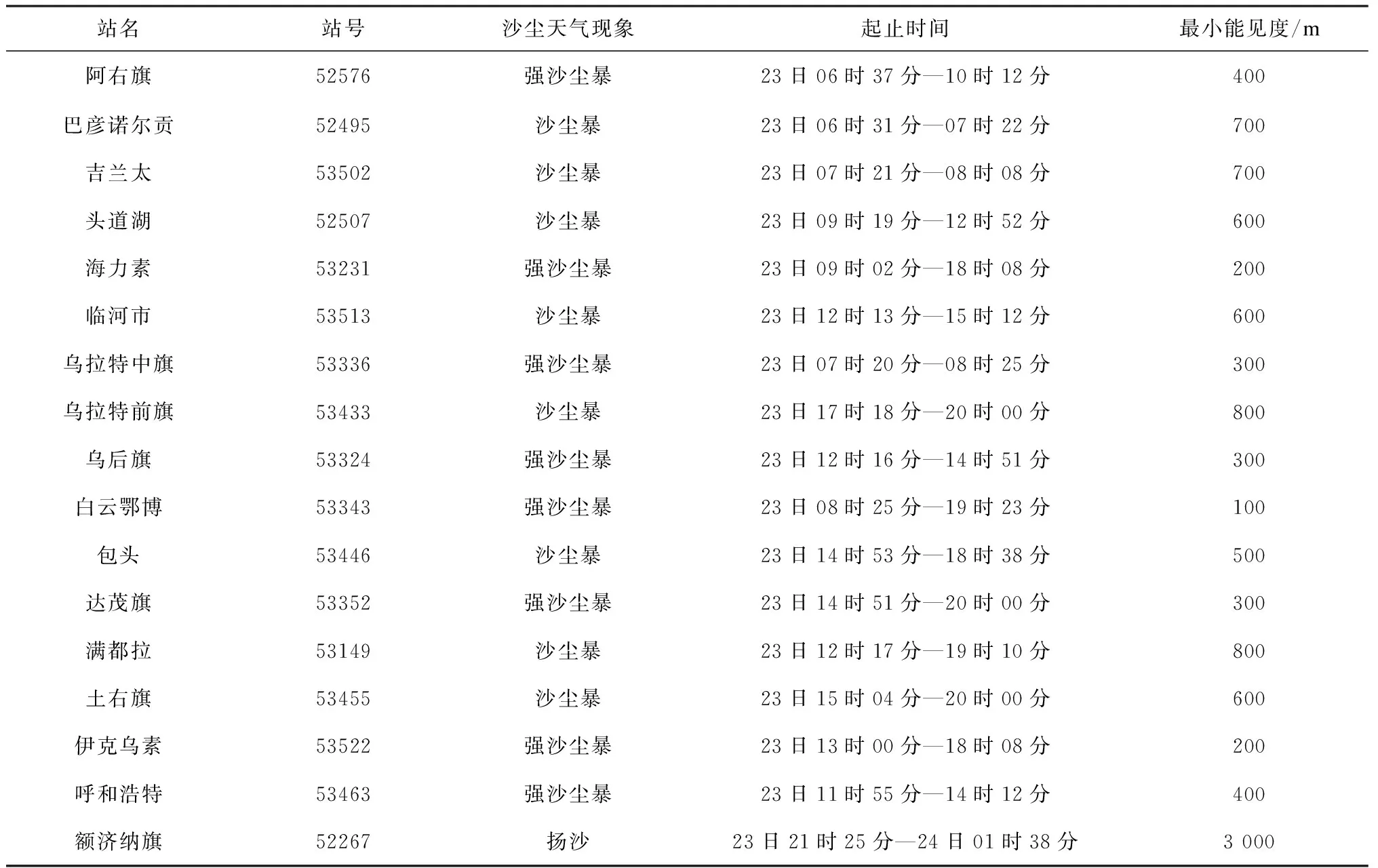

在2009年4月23—24日,我国出现当年以来第六次、也是最强的一次沙尘天气过程。此次强沙尘暴天气过程的主要影响系统是蒙古气旋。沙尘天气过程首先在蒙古国西部起沙,在内蒙古中西部地区加强,随着时间推移逐渐向南、向东扩展。2009年4月23日02时(北京时间,下同),新疆南疆地区首先出现扬沙;至23日08时,蒙古气旋发展最强,较强的气压梯度导致地面大风,内蒙古中西部大部地区出现瞬间风速为18~21 m·s-1的大风区,沙尘天气自西向东影响内蒙古中西部地区,先后有阿右旗、白云鄂博等站出现强沙尘暴(表1);23日14时,蒙古气旋冷锋东移,沙尘影响区域继续增大,此时呼和浩特的能见度仅为400 m。23日夜间,蒙古气旋强度减弱,同时沙尘也开始减弱,24日白天,蒙古气旋逐渐消亡,沙尘暴也逐渐减弱消失。之后,沙尘天气(主要是扬沙和浮尘)开始影响到山西,河北、河南和山东等地区。此次沙尘天气覆盖我国范围约有73万平方公里,受影响人口近2 000万人,其中沙尘暴影响的区域约29.2万平方公里,造成西北地区空气污染、农业受损,交通运输受到了影响。

表12009年4月23—24日各测站沙尘天气实况

Table 1 Observation data of the dust storm on 23—24 April 2009 from stations

站名站号沙尘天气现象起止时间最小能见度/m阿右旗52576强沙尘暴23日06时37分—10时12分400巴彦诺尔贡52495沙尘暴23日06时31分—07时22分700吉兰太53502沙尘暴23日07时21分—08时08分700头道湖52507沙尘暴23日09时19分—12时52分600海力素53231强沙尘暴23日09时02分—18时08分200临河市53513沙尘暴23日12时13分—15时12分600乌拉特中旗53336强沙尘暴23日07时20分—08时25分300乌拉特前旗53433沙尘暴23日17时18分—20时00分800乌后旗53324强沙尘暴23日12时16分—14时51分300白云鄂博53343强沙尘暴23日08时25分—19时23分100包头53446沙尘暴23日14时53分—18时38分500达茂旗53352强沙尘暴23日14时51分—20时00分300满都拉53149沙尘暴23日12时17分—19时10分800土右旗53455沙尘暴23日15时04分—20时00分600伊克乌素53522强沙尘暴23日13时00分—18时08分200呼和浩特53463强沙尘暴23日11时55分—14时12分400额济纳旗52267扬沙23日21时25分—24日01时38分3000

图1 内蒙古中西部地区进行加密观测的7个高空探测气象站(阿拉善盟额济纳旗(52267),巴彦诺尔贡(52495),巴彦淖尔市临河(53513),乌中旗(53336),鄂尔多斯市东胜(53543),呼和浩特(53463),锡林郭勒盟二连浩特(53068))Fig.1 The seven high altitude detection stations in Midwest Inner Mongolia(Ejin Banner(52267),Bayan Noel Gong(52495) in Alxa League,Linhe(53513),Urad Middle Banner(53336) in Bayannor,Dongsheng(53543)in Erdos,Hohhot(53463),Erenhot(53068) in Xilin Gol League)

2 高空温、湿垂直结构和风廓线特征

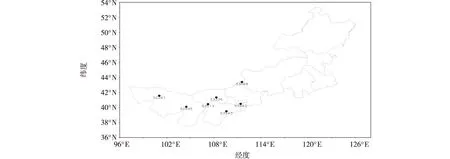

图2 呼和浩特站地面气压(a;hPa)、温度(b;℃)、风速(c;m·s-1)、风向(d;(°))和能见度(e;km)随时间的变化Fig.2 Time series of (a)pressure(hPa),(b)temperature(℃),(c)wind speed(m·s-1),(d)wind direction(°) and (e)visibility(km) at Hohhot

本文利用的是内蒙古自治区气象局在2009年4月23—24日,选取位于内蒙古中西部地区的7个站点(图1),所做的一次观测实验而获得的加密探空资料和常规时次观测资料。根据气象观测,该次沙尘暴发生时间是2009年4月23日06时—23日21时,由表1可以看出,呼和浩特站在23日14时的加密探空实际上探测的正好是沙尘暴发生时内部的大气层结;此外,一方面,此次观测中获取的呼和浩特站点的数据比较充分,另一方面,呼和浩特也位于沙尘暴的重灾区,因此选取呼和浩特站点进行分析具有代表意义。同时,文中还对比分析未发生沙尘暴天气现象的二连浩特的情形,以期用该资料能够较好地分析沙尘暴过境前后气象要素变化以及沙尘暴内部的大气层结状况及其演变。以下分析选取的是呼和浩特、二连浩特2站的探空资料,除了在2009年4月23日的08时和20时进行正点探空之外,为了深入了解沙尘暴内部的气象要素及垂直分布特征,又在4月23日14时和24日02时沙尘暴过境前后进行了两次加密探空观测,具体探空时间分别为23日07时15分(Ⅰ)、14时06分(Ⅱ)、19时16分(Ⅲ)和24日02时01分(Ⅳ),从而给出了4次探空得到的温度、湿度和风的垂直廓线(图2、3、4)。

2.1 地面气象要素演变特征

沙尘暴来临之前,呼和浩特站的气压下降趋势十分明显(图2a),3 h变压为负值;在沙尘暴爆发期间(23日11时55分—14时12分),此时能见度仅为400 m,站点气压达到最低值,为1 002.9 hPa,之后气压开始上升;当沙尘暴过后,能见度自20时之后开始转好,地面处在高压的控制之下,气压骤升,至24日06时升至近1 020 hPa;由地面温度变化(图2b)可见,沙尘暴来临之前的地面温度较高,一直处于10 ℃以上,并且气温处于增温状态,在沙尘暴发生时达到最大值达到16.1 ℃,之后温度骤降,至24日02时降至不足6 ℃,降幅达到10 ℃以上;由地面风速、风向变化(图2c、d)可以看出,沙尘暴发生之前,风速较小,23日07时之前一直低于2 m·s-1,之后开始加大,地面风向基本上是偏东风;至沙尘暴发生时,风速达到最大值,为9 m·s-1,风向转为偏西风。此后地面风速明显减小,起沙的动力条件减弱,沙尘暴天气开始逐渐消失。综上所述,沙尘暴过程前后温度、气压和风速风向都有剧烈变化。

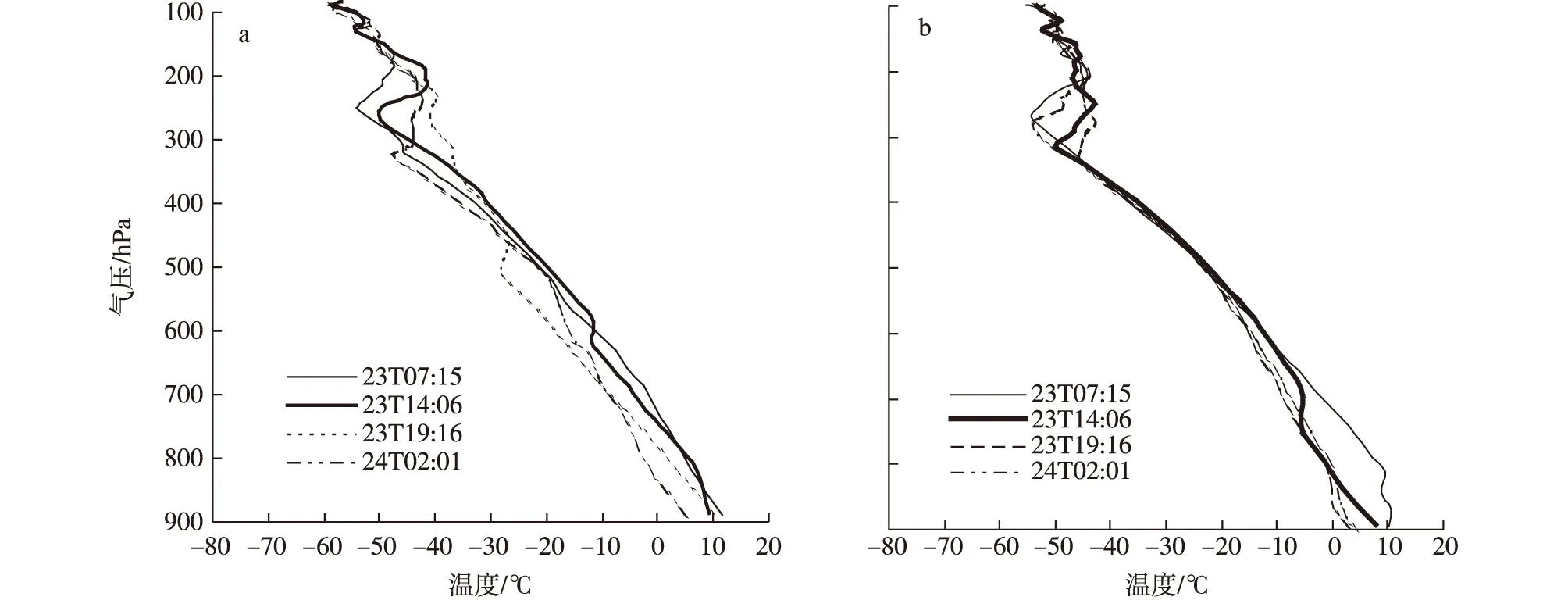

2.2 高空温湿风结构

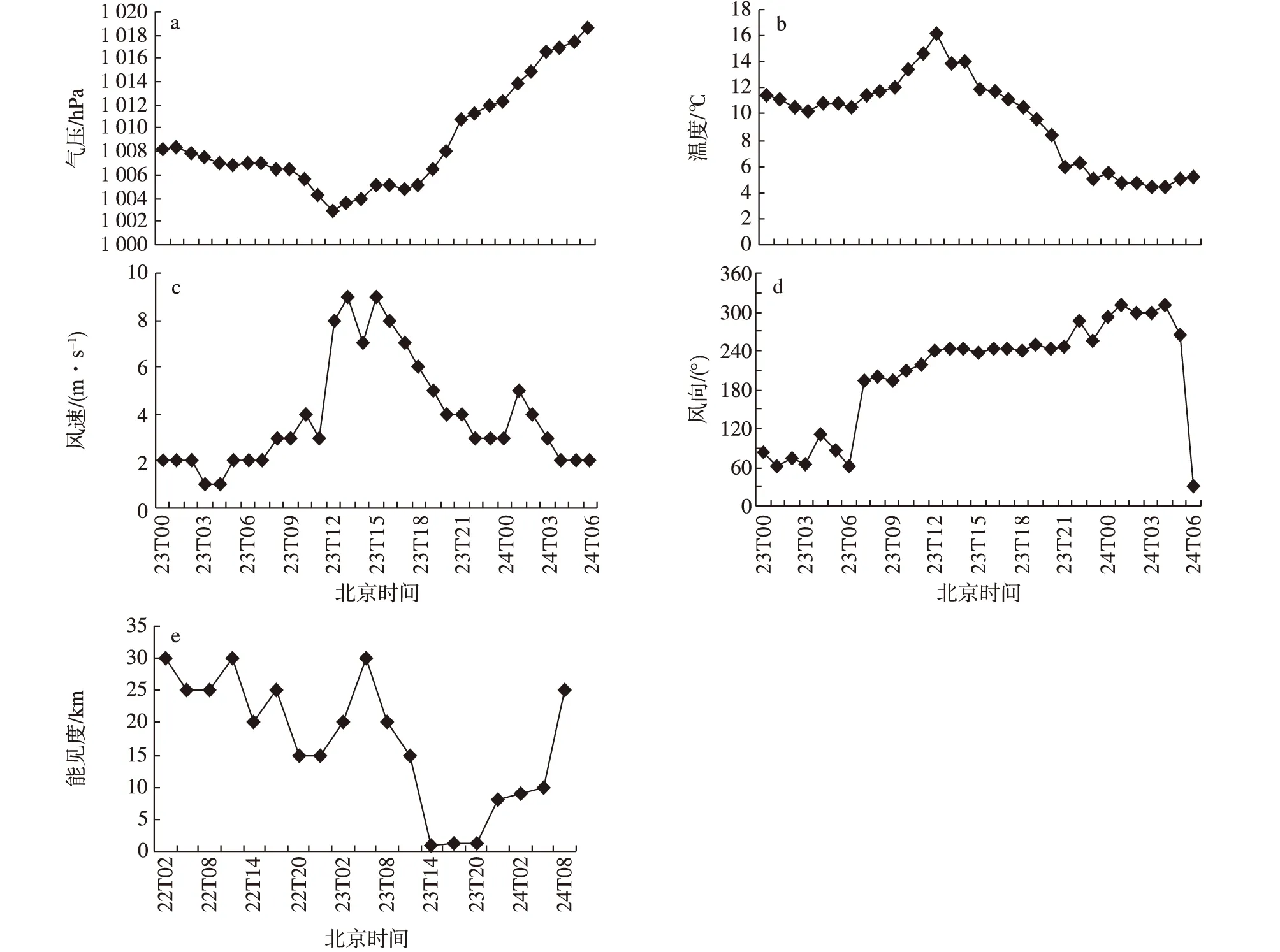

2.2.1 温度的垂直分布特征

图3所示为呼和浩特、二连浩特站的4次探空的温度廓线。由图3a可以看出,在沙尘暴发生前(Ⅰ),呼和浩特站点的地面气温较高,约为13 ℃,而高层的250 hPa附近温度很低,约为-55 ℃,则大气温度垂直递减率大。在沙尘暴发生期间(Ⅱ),此时地面至750 hPa之间,温度廓线几乎垂直于地面,这就说明温度垂直变化很小;也可以看到在沙尘暴发生期间,呼和浩特站点在600 hPa附近有逆温现象出现。这可能与空中漂浮的大量沙尘气溶胶粒子的辐射正、负反馈效应有关,沙尘暴过程中的强风将沙尘带入空中,而悬浮在空气中的大量沙尘粒子能够有效阻止地表向大气发射地面长波辐射;此外,这次沙尘暴过程中,起初地面沙尘粒子的温度较高,扬起后必定携带一定的热量,进入高层后在沙尘暴内部发生热量交换,有可能提升站点上空的大气温度,因此,在大气的中低层会形成逆温现象(胡隐樵和光田宁,1996;岳平等,2008a)。随着时间的推移,高层温度较原先增大,而低层温度显著下降,则温度垂直递减率依次减小(Ⅳ),沙尘暴天气逐渐结束。

图3 呼和浩特(a)、二连浩特(b)4次探空的温度廓线Fig.3 The four vertical profiles of temperature at (a)Hohhot and (b)Erenhot

对比分析二连浩特站点的4月23日温度的情形(图3b),当天二连浩特为晴天,在沙尘暴发生前,二连浩特站点的地面气温约为10 ℃,而高层的300 hPa附近温度很低,气柱中温度垂直递减率大;在沙尘暴发生期间,二连浩特站点在750 hPa附近有逆温现象出现,远低于呼和浩特市沙尘暴期间出现逆温的高度。由此进一步说明,由于没有发生沙尘暴,则没有大量的沙尘粒子进入大气中提升大气温度,所以二连浩特站点形成逆温现象的主要原因有可能是午后大气受到太阳辐射加热的结果。还可以看到,在700~300 hPa间二连浩特站点4个时次的大气温度廓线比较接近,变化并不大,而在呼和浩特上空上午4个时次的温度廓线的间距比较大,有着明显的变化。综上,4个时次的大气温度差异主要表现在地面至600 hPa之间的中低层,且强沙尘暴发生时的站点上空会有逆温现象出现。

2.2.2 相对湿度的垂直分布特征

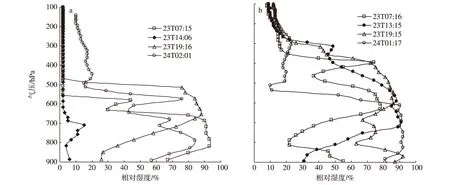

图4 呼和浩特(a)、二连浩特站(b)4次探空的相对湿度的垂直廓线Fig.4 The four vertical profiles of relative humidity at (a)Hohhot and (b)Erenhot

图4a为呼和浩特站4次探空得到的相对湿度垂直分布廓线,可见,相对湿度在500 hPa以上变化不大,而在中低层500 hPa以下,相对湿度在沙尘暴发生前后的变化趋势明显。具体说来,在沙尘暴发生前期(Ⅰ),低层700 hPa以下相对湿度较大,800 hPa附近达到了90%,自700 hPa到550 hPa下降迅速,至550 hPa左右仅为5%左右,变化显著;这种上干下湿的配置,使得大气层结极不稳定,容易造成剧烈天气现象。在沙尘暴爆发期间(Ⅱ),相对湿度迅速减小,下降幅度明显,相对湿度降到15%以下。比湿此时也为最小值,而温度露点差为最大值(图略),这就说明,在沙尘暴发生期间,大气的湿度是很小的,空气十分干燥。这是因为,一方面,此次强沙尘暴发生在午后,是一天中太阳辐射最强的时候,而太阳辐射的加热作用使得地表温度及大气温度升高;另一方面,此时大气中沙尘浓度较大,由地表卷入空中的沙尘粒子原本的温度较高,加热了大气。沙尘暴移过测站后,此时在600 hPa附近中层大气的相对湿度显著增大,最大达到90%,之后500 hPa以下的大气湿度仍然保持较大值(Ⅲ、Ⅳ),所以,随着时间的推移,大气的湿度经历了先由大至小,而后又增大的过程,对应着沙尘暴由弱增强,再减弱的过程。

对比分析二连浩特站点的4月23日的湿度参数的情形(图4b),该站当天的相对湿度在中低层600 hPa以下都在20%以上,最高的接近90%,而且自地面至300 hPa之间相对湿度都较大,没有明显的湿度减小或增大的现象出现,所以当天该站点的湿度较大,不同于呼和浩特站点的情形,这是因为沙尘暴天气并未影响到二连浩特。通过分析四次探空资料的湿度参量的变化以及站点对比分析,表明沙尘暴发生前到结束后的各个时期,相对湿度存在明显的差异。

2.2.3 风的垂直分布特征

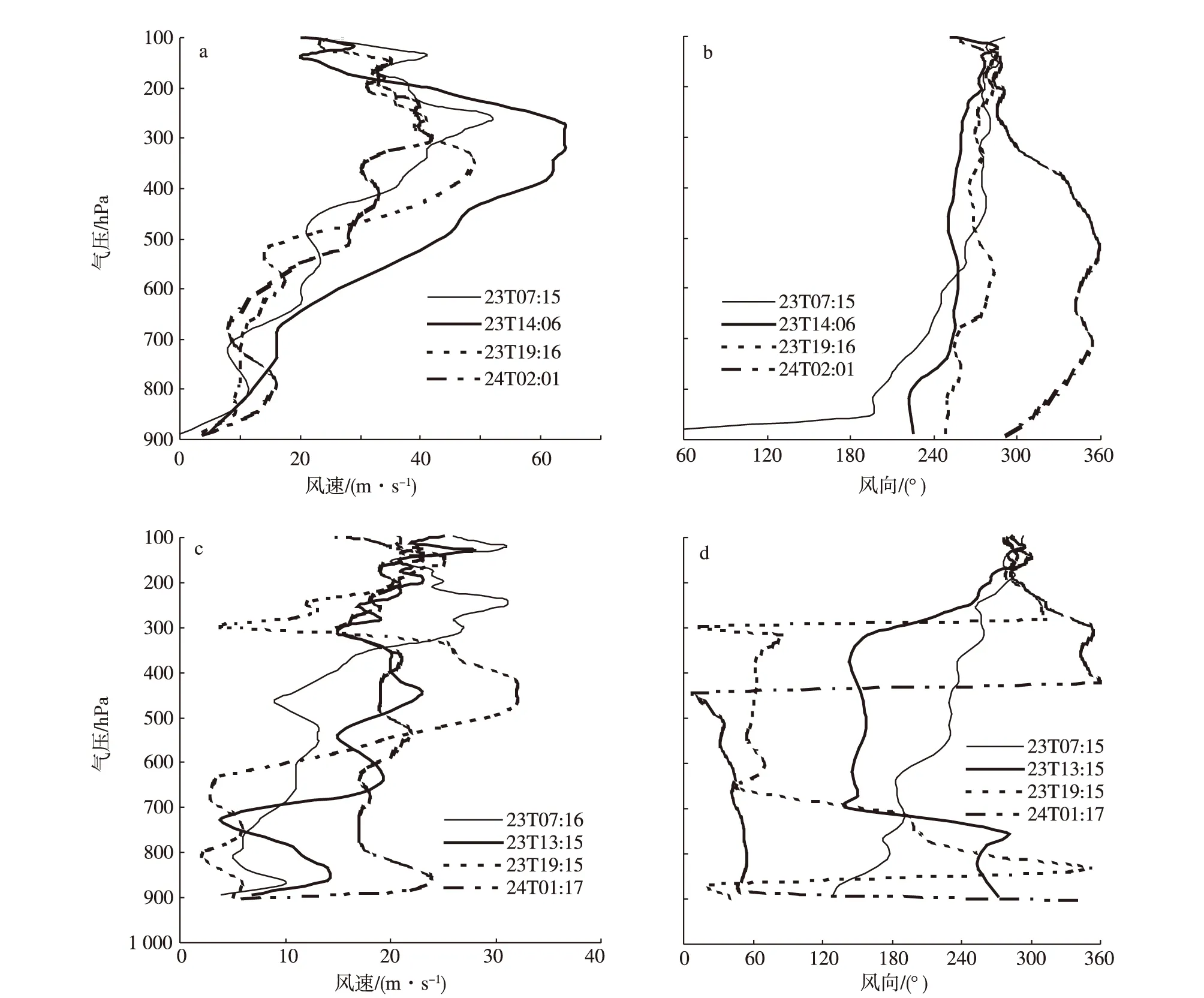

图5a、b为4次探空得到的呼和浩特站的风垂直廓线。沙尘暴来临之前(Ⅰ),该站在近地层的风速很小,随高度的升高而增大,在250 hPa附近为高空急流,风速最大值为52 m·s-1,再往上风速逐渐减小;地面至800 hPa附近风向基本上为偏东方向,再往上风向逐渐变为偏西方向。在沙尘暴爆发时(Ⅱ),各层的风速迅速增大,除850 hPa附近风速变化较小外,其他均是4个时次中最大的,而在300 hPa等压面风速增加到了64 m·s-1,比上一时次增加了12 m·s-1。这也是沙尘暴发生期间高空风速的最大值。需要指出的是,沙尘暴的爆发,使得500 hPa等压面以下的风速较沙尘暴发生前显著增大,在700 hPa表现最为明显,该层风速由23日07时15分的8 m·s-1增加至23日14时06分的16 m·s-1。近地层风速的增加,为起沙过程提供了必要的动力条件;整层为偏西气流,900 hPa附近的近地层风向明显由偏东风急转为偏西风。沙尘暴过后(Ⅲ、Ⅳ),各层风速减小,风向以西北风为主,起沙的动力条件减弱。

对比分析二连浩特的4月23日的情形(图5c、d),该站点低层风速在07时至15时有所增大,从4 m·s-1增大到15 m·s-1,之后到19时又减弱至5 m·s-1,而且从低层到高层的风速增大趋势对比呼和浩特站点而言并不明显,高层最大风速位于500 hPa附近,为35 m·s-1,远低于呼和浩特高层的最大风速值(64 m·s-1);除了15时地面至700 hPa间的风向为偏西风外,该站在23日基本上是偏东风;此外,观察高层风速分布趋势可以发现,呼和浩特正好位于高空急流的下方,而二连浩特站点上空没有高空急流。综上,沙尘暴发生期间,大气的中低层风速增强的趋势十分明显,且风向稳定少变。

图5 呼和浩特(a,b)、二连浩特(c,d)的4次探空的风速(a,c)、风向(b,d)的垂直廓线Fig.5 The four vertical profiles of (a,c)wind speed and (b,d)wind direction at (a,b)Hohhot and (c,d)Erenhot

3 沙尘暴内部热力结构特征分析

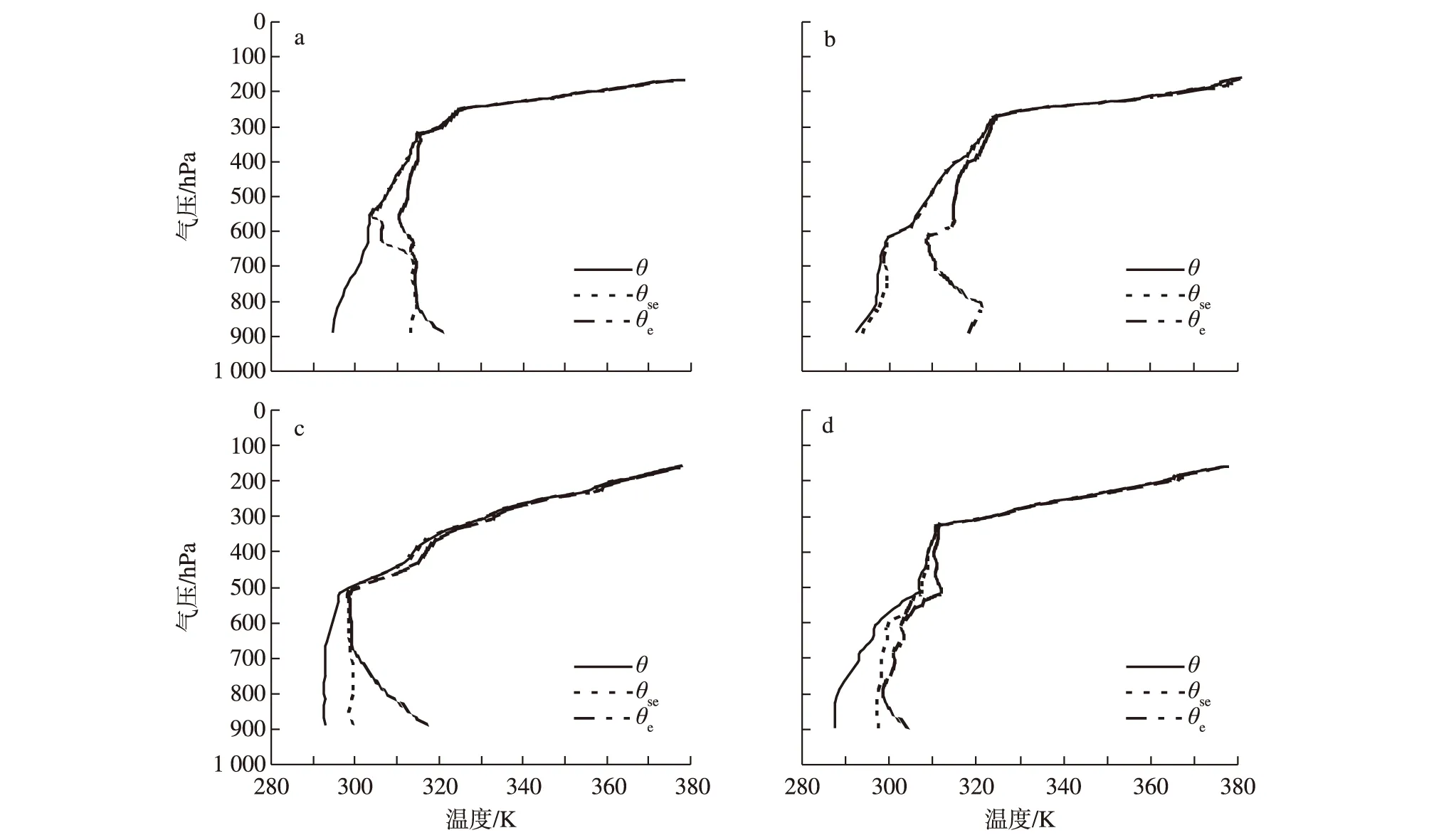

大气层结稳定度可以使用位温(θ)、假相当位温(θse)与饱和假相当位温(θe)的垂直分布来表征。根据雷雨顺(1986)的算法,计算了沙尘暴发生前后呼和浩特站和二连浩特站的“3θ”垂直分布廓线(图6a—d)。通过分析沙尘暴过程中的热力因子(位温θ、假相当位温θse与饱和假相当位温θe),来探讨沙尘暴内部的热力结构特征,具体分析如下。

图6 2009年4月23日07时15分(a)、14时06分(b)、19时16分(c)和24日02时01分(d)呼和浩特站的位温(θ)、假相当位温(θse)及饱和假相当位温(θe)的垂直廓线Fig.6 Vertical profiles of potential temperature(θ),potential equivalent temperature(θse) and saturation equivalent temperature(θe) at Hohhot at (a)07:15 BST,(b)14:06 BST,(c)19:16 BST on 23 April and (d)02:01 BST on 24 April 2009

4 沙尘暴内部动力结构特征分析

引入相对风暴螺旋度、切向旋转速度、垂直运动速度这3个具有代表性的物理量来定量分析强沙尘暴内部的动力结构特征,以期为日后沙尘暴的预报预防和数值模拟提供有益的参考指标。

4.1 相对风暴螺旋度

螺旋度是表征流体沿旋转方向运动特征的物理量,是对流发展程度的一个重要指标。参考岳平等(2008b)使用的计算方法,利用4次探空资料,计算了呼和浩特站、巴彦诺尔贡站和二连浩特站的相对风暴螺旋度。

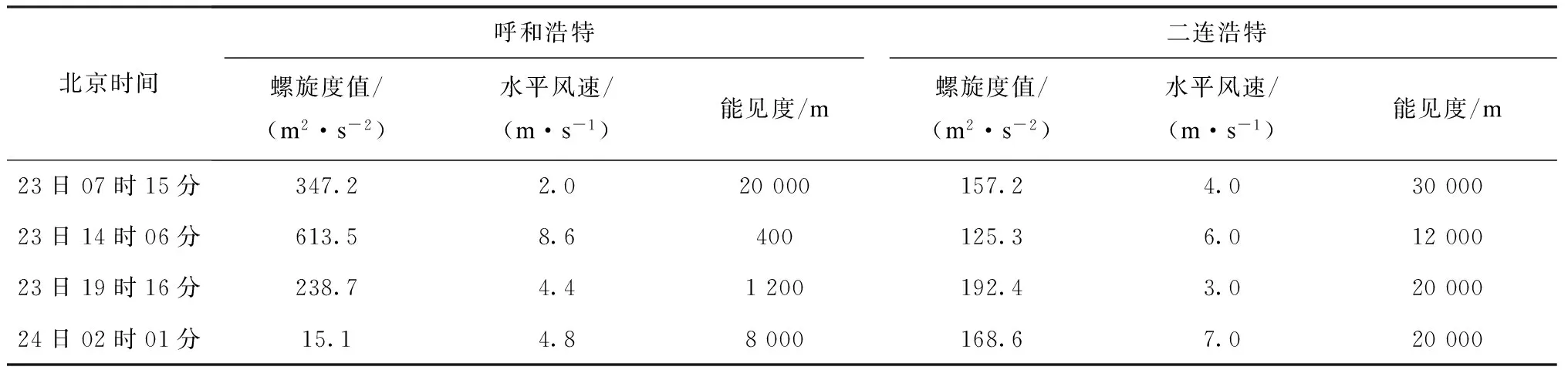

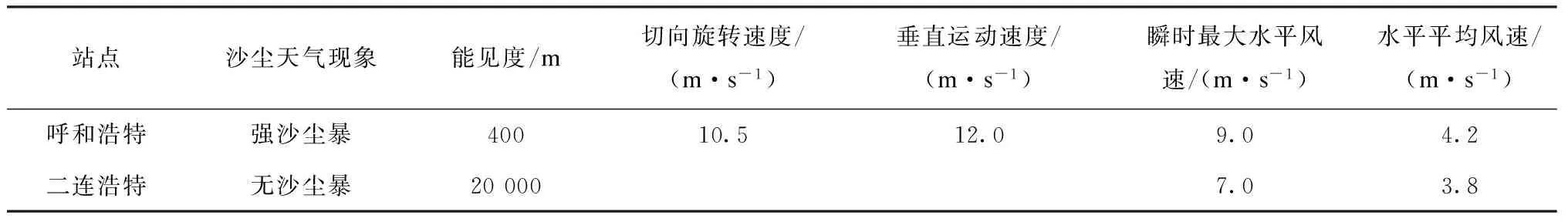

表2给出了由呼和浩特站的4次探空资料计算得到的相对风暴螺旋度与探空临近时刻的地面正点观测水平风速和水平能见度。沙尘暴发生前,此时的螺旋度为347.5 m2·s-2,风速较小,能见度为20 000 m;到沙尘暴爆发时,螺旋度激增为613.5 m2·s-2,是4个时次中的最大值。前2次探空之间的时间间隔仅为6 h,但螺旋度值增加了将近300 m2·s-2,表明此时是处于对流发展旺盛阶段。而且此时地面水平风速达到8.6 m·s-1,水平能见度最低仅为400 m。随着时间的推移,至23日19时,螺旋度减弱到238.7 m2·s-2,处于对流发展减弱阶段,沙尘暴也随之减弱。到24日02时,螺旋度锐减到15.1 m2·s-2,对流基本消失,沙尘暴过程结束。

图7 2009年4月23日07时15分(a)、14时06分(b)、19时16(c)和24日02时01分(d)二连浩特站的位温(θ)、假相当位温(θse)及饱和假相当位温(θe)的垂直廓线Fig.7 Vertical profiles of potential temperature(θ),potential equivalent temperature(θse) and saturation equivalent temperature(θe) at Erenhot at (a)07:15 BST,(b)14:06 BST,(c)19:16 BST on 23 April and (d)02:01 BST on 24 April 2009

表2呼和浩特站和二连浩特站的相对风暴螺旋度及其对应地面风速和能见度

Table 2 RSH,its corresponding surface wind velocity and visibility at Hohhot and Erenhot

北京时间呼和浩特二连浩特螺旋度值/(m2·s-2)水平风速/(m·s-1)能见度/m螺旋度值/(m2·s-2)水平风速/(m·s-1)能见度/m23日07时15分347.22.020000157.24.03000023日14时06分613.58.6400125.36.01200023日19时16分238.74.41200192.43.02000024日02时01分15.14.88000168.67.020000

由此表明,螺旋度与沙尘暴的强度在时间上具有良好的对应关系,即螺旋度越大,对应沙尘暴越强。再分析二连浩特站点情形,因为二连浩特站为晴天,所以各个时次的螺旋度的变化不大。由此再次证实,螺旋度与沙尘暴的强度在时间上具有良好的对应关系。

4.2 沙尘暴的切向旋转速度和垂直运动速度

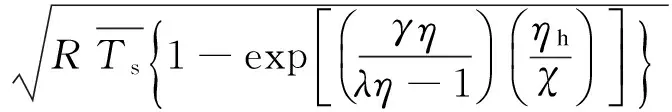

Sinclair(1966)和Stull(1988)先后给出了理想的沙尘暴的结构图,并指出:当近地层的气块从地表获得热量后,被卷入向前移动的沙尘暴对流体之中并且做螺旋式上升运动。岳平等(2008b)指出:沙尘暴内部存在垂直环流非常明显的多个对流体,类似雷暴结构的中小尺度强对流系统。为了研究发生在内蒙古中西部的这次沙尘暴内部的动力热力结构,采用Rennó and Ingersoll(1996)提出的热机自然对流理论,根据他们提出的公式分析沙尘暴中类似雷暴结构的中小尺度强对流系统,计算沙尘暴对流体的切向旋转速度和垂直运动速度,计算公式如下:

(1)

(2)

(1)式中:R为比气体常数;Ts为周围环境平均气温;λ为热源附近的机械能耗散率(本文取0.15);η、ηh分别表示热机垂直和水平方向的热力效率。式(1)表明,沙尘暴对流体的切向旋转速度的大小与其自身的水平尺度是表示为气压梯度的函数,而气压梯度也可以看作是温度的函数。

(2)式给出了沙尘暴对流体的对流速度,也就是垂直速度。其中:cp是单位质量定压比热;ε=0.7,是大气边界层的发射率;σR是Stefan-Blotz-mann常数;Tc是射出红外辐射层熵加权平均温度,对非降水边界层对流大多混合发生在对流气旋顶部,这里取计算的沙尘暴对流体顶部的温度值;μ=25,是湍流机械能耗散系数;η与式(1)相同;Fin是输入沙尘暴对流体的感热通量。

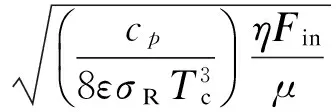

对此次强沙尘暴天气事件,根据式(1)、(2)可以计算沙尘暴对流体经过呼和浩特测站时的最大切向旋转速度、垂直运动速度(表3)。

根据呼和浩特市自动气象站记录的沙尘暴过境前后的风速演变情况,将计算得到的切向速度和垂直速度与自动站探测到的环境风速相比,可以发现:水平环境平均风速明显小于计算得到的沙尘暴内部气旋自身的切向旋转风速,不到切向旋转风速的1/2,计算得到的经过呼和浩特站的垂直运动速度是三种速度中的最大的一项,近乎水平平均风速的3倍。这就可以表明:对于此次强沙尘暴的形成与发展,不仅环境风速有重要作用,更重要的是,沙尘暴内部中小尺度气旋自身的切向旋转速度和垂直运动速度对沙尘的输送起到重要的作用,强的水平旋转和旺盛的垂直环流有利于沙尘粒子的垂直输送,从而使沙尘天气发生或向强沙尘暴发展(岳平等,2008b)。

表32009年4月23日11时55分—14时12分呼和浩特和二连浩特站的对流体速度

Table 3 Fluid velocity at Hohhot and Erenhot from 11:55 BST to 14:12 BST on 23 April

站点沙尘天气现象能见度/m切向旋转速度/(m·s-1)垂直运动速度/(m·s-1)瞬时最大水平风速/(m·s-1)水平平均风速/(m·s-1)呼和浩特强沙尘暴40010.512.09.04.2二连浩特无沙尘暴200007.03.8

5 结论

利用内蒙古中西部的7个站点的加密探空资料、全国地面自动观测站逐时加密观测资料和其他的常规观测资料对2009年4月23—24日出现在我国内蒙古中西部的一次强沙尘暴天气过程,在沙尘暴天气现象发生时近地层气象要素变化及其内部动力、热力结构进行了分析研究。结果表明:

1)通过分析垂直廓线及地面气象要素发现:沙尘暴发生前,地面气温较高,温度垂直递减率大,大气的相对湿度较大,风速小,风向偏东;当沙尘暴过境时,大气中出现逆温现象,整层大气相对湿度很小,中低层大气干燥,与沙尘暴发生前后具有很明显的不同;大气的各层风速增强的趋势十分明显,风向偏西且稳定少变,高空200 hPa附近风速较大,地面风速加大;沙尘暴移出测站之后,低层温度显著下降,大气的湿度迅速增大,各层风速减小。

2)利用雷雨顺提出的计算公式,计算并分析“3θ”曲线,结果表明:在沙尘暴发生之前,大气层结处于不稳定状态,沙尘暴爆发时低层大气极为干燥,有利于沙尘暴的发展;而在沙尘暴过境后,大气层结稳定,湿度较大。所以,“3θ”曲线可以为沙尘暴的监测和预报提供一个有价值的参考数据。

3)计算分析相对风暴螺旋度的结果表明:沙尘暴爆发时,相对风暴螺旋度的数值激增,且是4个时次中的最大值;而且此时地面水平风速达到8.6 m·s-1,水平能见度最低仅为400 m。因此可以说明,螺旋度与沙尘暴的强度在时间上具有良好的对应关系。

4)沙尘暴经过呼和浩特测站时沙尘暴内部气旋的最大切向速度为10.5 m·s-1,垂直运动速度为12 m·s-1;地面沙尘暴观测系统记录的环境风速仅为4.2 m·s-1,瞬间最大也仅为9.0 m·s-1。说明强沙尘暴的形成与发展不仅与环境风速有关,更重要的是,沙尘暴内部中小尺度气旋自身的切向旋转速度和垂直运动速度对沙尘暴的发展以及沙尘的输送起到重要的作用。

达布希拉图,赵春生.2005.下垫面因子对内蒙古中西部沙尘暴时空分布的影响[J].气象科技,33(5):429-433.

丁建芳,牛生杰,岳平,等.2008.沙尘暴热力结构的个例研究[J].南京气象学院学报,31(4):555-562.

韩永翔,宋连春,奚晓霞,等.2005.中国沙尘暴月际时空特征及沙尘的远程传输[J].中国环境科学,25(增刊):13-16.

胡隐樵,光田宁.1996.强沙尘暴微气象特征和局地触发机制[J].大气科学,21(5):1582-1589.

姜学恭,陈受钧.2008.地形影响沙尘传输的观测和模拟研究[J].气象学报,66(1):1-12.

姜学恭,沈建国,刘景涛,等.2003.导致一例强沙尘暴的若干天气因素的观测和模拟研究[J].气象学报,61(5):606-620.

姜学恭,沈建国,胡英华.2004.沙尘暴过程中的混合层特征[J].干旱区资源与环境,18(增刊):63-71.

康玲,孙鑫,侯婷,等.2009.近13年内蒙古地区沙尘暴的分布特征[J].干旱区资源与环境,23(11):77-82.

雷雨顺.1986.能量天气学[M].北京:气象出版社:13-17.

李栋梁,钟海玲,魏丽,等.2003.中国沙尘暴的气候特征及其异常分析[J].高原气象,22(4):337-345.

李彰俊,姜学恭,程丛兰.2007.内蒙古中西部沙源地影响沙尘暴扩展过程的数值模拟研究[J].中国沙漠,27(5):851-858.

刘景涛,郑明倩.2003.内蒙古中西部强和特强沙尘暴的气候学特征[J].高原气象,22(1):51-64.

钱正安,宋敏红,李万元.2002.近50年来中国北方沙尘暴的分布和变化趋势分析[J].中国沙漠,21(2):106-111.

钱正安,蔡英,刘景涛,等.2006.中蒙地区沙尘暴研究的若干进展[J].地球物理学报,49(1):83-92.

王存忠,牛生杰,王兰宁.2010.中国50 a来沙尘暴变化特征[J].中国沙漠,30(4):933-939.

叶笃正,丑纪范,刘纪远,等.2001.关于我国华北沙尘天气的成因与治理对策[J].地理学报,55(5):513-522.

岳平,牛生杰,张强.2008a.民勤一次沙尘暴的观测分析[J].高原气象,27(2):402-407

岳平,牛生杰,张强,等.2008b.夏季强沙尘暴内部热力动力特征的个例研究[J].中国沙漠,28(3):509-514.

张小玲,李青春,谢璞,等.2005.近年来北京沙尘天气特征及成因分析[J].中国沙漠,25(3):417-421.

张小玲,程丛兰,谢璞,等.2007.连续强沙尘天气的发展和时空演变机制的数值模拟[J].中国沙漠,27(1):137-146.

张志刚,高庆先,矫梅燕,等.2007.影响北京地区沙尘天气的源地和传输路径分析[J].环境科学研究,20(4):21-27.

中国气象局.2012.沙尘天气年鉴(2009)[M].北京:气象出版社.

Rennó N O,Ingersoll A P.1996.Natural convection as a heat engine:A theory for CAPE[J].Atmos Sci,53(4):572-585.

Sinclair P C.1966.A quantitative analysis of the dust devil[D].Tucson:The University of Arizona:292.

Stull R B.1988.An introduction to boundary layer meteorology[M].Boston:Kluwer Academic Publishers:448-449.

(责任编辑:张福颖)

Thesurfacelayermeteorologicalparametersandthethermo-dynamicalstructureofaseveresandstorm

GU Run-yuan1,CHEN Lei2,ZHOU Wei-can2,JIANG Xue-gong3

(1.Qingdao Meteorological Bureau,Qingdao 266003,China;2.Nanjing University of Information Science & Technology,Nanjing 210044,China;3.Inner Mongolia Meteorological Station,Huhhot 010051,China)

Based on the encryption sounding data,the automatic meteorological observing data and other conventional observing data,we analyzed a severe sandstorm occurring in the Midwest Inner Mongolia autonomous region on 23—24 April 2009.The ground meteorological elements and its internal dynamical and thermal changes in the process were studied.The result showed that:1)Before the sandstorm,the temperature lapse rate was big,the relative humidity was large,the wind speed near the ground was small and the wind direction was easterly;when the dust storm occurred,there was an inversion in the atmosphere temperature,the relative humidity was small,the wind speed increased obviously and the wind direction was westerly and stable;when the sandstorm ended,the temperature decreased,the relative humidity increased fast and the wind velocity reduced rapidly in all layers;2)The atmospheric stratification had been conditionally unstable before the sandstorm took place and turned to be stable in the low layer and neutral between 800 hPa and 600 hPa when the dust storm occurred,and the low layer atmosphere was extremely dry at the time.Then the humidity became large when the sandstorm ended.So “3θ”curve could provide a valuable reference for the monitoring and forecast of dust storms;3) The relative storm helicity(RSH),which was available when the dust storm occurred,was of the maximum value compared with all the other observation times,and it had a good correlation with the sandstorms in intensity.That was to say,the bigger the RSH was,the severer the sandstorm would be;4) The intensity of the sandstorm was not only closely related to the surrounding velocity,but also to the values of the tangential and vertical velocities in the sandstorm.

sandstorm;“3θ” thermal parameter;relative storm helicity;thermo-dynamical structure

2011-12-26;改回日期2012-04-25

国家自然科学基金资助项目(40965005)

顾润源,高级工程师,研究方向为沙尘暴与气候变化,gry0202@sina.com.

10.13878/j.cnki.dqkxxb.20111226002.

1674-7097(2014)04-0414-11

P445.4

A

10.13878/j.cnki.dqkxxb.20111226002

顾润源,陈磊,周伟灿,等.2014.一次强沙尘暴的近地层气象要素及内部热力、动力结构特征[J].大气科学学报,37(4):414-424.

Gu Run-yuan,Chen Lei,Zhou Wei-can,et al.2014.The surface layer meteorological parameters and the thermo-dynamical structure of a severe sandstorm[J].Trans Atmos Sci,37(4):414-424.(in Chinese)