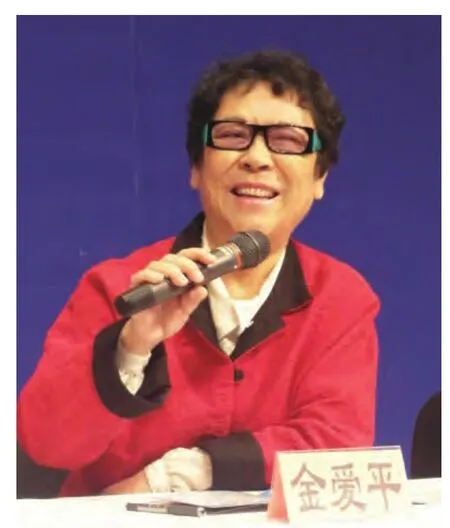

走出“阿里郎” 走进“鲍家街”(上)——访中央音乐学院钢琴教育家金爱平

2014-09-08

本刊记者/柳 蕾

《阿里郎》,一首脍炙人口的鲜族民歌。60年前,一位扎着两个小辫的鲜族小姑娘从“阿里郎”的故乡来到了北京,成为建国后中央音乐学院附中的首批学生。一个甲子过去了,当年的小女孩已满头华发,成为了中央音乐学院钢琴教授,她就是钢琴教育家金爱平老师。走出“阿里郎”,她是为了美的梦想,而走进“鲍家街”,她是为了追求和实现美的事业。

金爱平作为中央音乐学院自主培养的第一批钢琴教师,她将全部年华都倾注在了她热爱的钢琴教学岗位上。她教书育人半个世纪,见证了中国钢琴从萌醒、觉悟到发展的历史进程。对于时间来说,50年太短暂,但对于一个人所做的事业来说,却酝酿出了太多的深情。

她的名字尽管没有被很多人熟知,但由她参与创办和组织的“星海杯”走出了郎朗、王羽佳、王笑含等众多令人瞩目的钢琴演奏家。一直以来她积极参与各地的“考级”“夏令营”“全国师资培训”等工作,对钢琴基础教学一直怀有不灭的热情。1985年至1994年她担任中央音乐学院附小、附中校长,十年间招收了一批批全国各地优秀的音乐人才,如今附中的娜木拉校长就是金爱平当年慧眼识珠,一句话将其招收。与诸多著知名专家相比,金爱平并非“明星型教授”,不常在媒体上露面,也不做过多的宣传,但很多我们熟知的毕业于中央音乐学院附中的当代音乐家们,每每见到金老师都极为亲热和敬爱,不管多大的名气在金老师面前永远以学生的姿态出现。在学生的眼中,金老师既严格又平易近人,是可以交心的老师。

金爱平已到古稀之年,但依然有一颗年轻的心。作为中央音乐学院的终身教授,教学已经成了她生活的重要内容,是构成她生命的重要部分。除此之外,她还要照顾自己百岁的母亲。她谈笑风生,畅所欲言。说起钢琴,她总是有着说不尽的话,我没想到她的话匣子一打开就5个小时,回头想想,一位教学半个世纪的老教师能说、可说、想说的又何止这5个小时呢?

30年前第二届星海杯比赛大合影

(左至右)2011年栾炳旭、张一、常宇昂、刘禹辰、金爱平、尚晓雯、魏依旋、李思遥、王昕然

当年的五一班学生校庆留影

(左至右)高玉、陈诗文、常宇昂、武炳统、刘禹辰、金爱平、高克、尚晓雯、王昕然

附中的生活奠定了我的人生

金爱平出生在朝鲜族抗日英雄的家庭,一张黑白老照片摆放在家中极为显眼的位置,那是她十几岁时和父母、哥哥拍的。她告诉记者说:“我小的时候,家里有个留声机,还有几张破唱片,我记得当时有舒伯特《未完成交响曲》《梦幻曲》等等,听起来特别美。从那时开始,我就认为音乐首先要美,要打动人心。尽管小时候家里穷,但我们的精神世界很充实。父亲常常给我和哥哥指挥唱歌,给我后来学习音乐打下了重要的基础。”从小的家庭环境,让幼年时的金爱平对美的事物有着天生的喜爱,而音乐让她体会到了这种美。

新中国成立后,金爱平是中央音乐学院附中的第一批学生。她十分自豪地称,那是附中最为出名的“五一班”。她说:“附中人才济济,人与人之间就像兄弟姐妹,在附中六年的时间里奠定了我的‘三观’,给我今后走上教学道路奠定了很多基础。教我的是老教授易开基,我和鲍蕙荞、顾圣婴、刘诗昆、殷承宗等后来的音乐大师们都在‘五一’班。最后苏联专家来到学校,把我们组织到了‘苏联专家班’。”1957年学校正式更名为中央音乐学院附中,同年金爱平以优秀毕业生被保送大学。恰逢当时中国政治运动的初期,1958年大炼钢铁,学校开始以政治运动为主,教学基本停滞了。金老师说:“为了配合当时的政治热潮,我们钢琴学科也不能例外。记得我们有次搞大辩论,题目就是‘到底是技术重要还是音乐重要’。大家必须都要参加,我就选择了‘音乐重要’这个组。其实这个问题没有谁对谁错。当时还要表决心,要求每个人喊出‘一定要超过谁’的口号。我的老师易开基,是个极为老实的四川人,逼的他实在没办法了,用标准的四川话说了句‘我要超过里赫特’(20世纪乌克兰籍钢琴大师)。听起来是多大的玩笑,当时就是这种环境。后来随着运动越搞越大,越来越多,直到文革时期,红卫兵把钢琴用封条全封了,琴谱全部抄走。钢琴发展就此停滞。”金老师稍作停顿。

豆蔻年华的金爱平(右一)与父母和哥哥的合影

曾经的“一穷二白”

金老师说:“算到今天,我们的钢琴教育还不到100年。刚起步时几乎可以用‘一穷二白’来形容我们的教学。我从中央音乐学院毕业之后,钢琴教学并没有成气候、成系统,我们最多的就是听苏联专家的课,无论是学生还是老师大家都去听。我们自己听完了课,也要找自己的老师上课。那时候我们的思想真‘穷’,虽然听的、见的少,但是大家互相帮忙,能够相互直言不讳地给对方提意见。有次我们系里开音乐会,陈比刚老师不是我的老师,听完了他对我说‘金爱平,你今天弹的不错啊。’然后就跟我说了很多他心里的想法,对我的帮助特别大。”

金爱平谈到由于历史的原因,受苏联专业音乐教育体制影响,在解放后的十年里,我们的专业音乐院校中所学习的东西有些狭窄,但是路子还算正。

她说:“真正让我们打开眼界,是改革开放之后。除了苏联钢琴学派,还对当时国际上的钢琴演奏、音乐风格、教学、曲目丰富化程度都有了新的认识。对我来说,似乎是打开了一扇窗,我对钢琴的认识也由此发生转变。”

有几段经历让金爱平记忆犹新。她说:“80年代初,在‘民族宫’(当时比较高档的北京音乐厅)有个加拿大的专家,演奏李斯特的练习曲,弹的特别美。在听这个加拿大演奏家演奏李斯特作品前,我觉得演奏李斯特就是咣当咣当的,没想到会有这么‘美’的练习曲,当时对我的触动很大,因为从我学琴开始,就没有听到过这么‘美’的钢琴。还有一次傅聪被邀请在北京第一次公开演出,最后他加演舒曼的《梦幻曲》。当时他柔美的钢琴之声,似乎是用手指‘唱’出来的一样,歌唱般的琴声深深地触动了我。我从小就没听过这样的声音。我扪心自问,他是怎么能弹成这样的?后来,傅聪到我们学校讲‘肖邦’,他在上面弹琴,我们拿着谱子在下面学习,他讲到一处,告诉我们这里的情绪是残酷的,然后就使劲敲那些不和谐的和声,他的讲解一下子打破了我们以往对‘肖邦’作品惯有的定位。毕竟他是在西方‘泡’大的,他对西方音乐的理解要比我们深刻的多。随即,不断地邀请各地的专家在学校讲学,我们的视野逐步被打开。那是中国钢琴的‘春天’。”

“有了这些前沿的学术交流,一下子丰富了我们的业务,让我们也重新找回了信心,想在钢琴教学上有一番作为。在文革后期,我们已经开始从音乐基础、音乐表现、艺术风格上提高教学,注重有内容的表现、音色的变化。我在‘五七艺术大学音乐系’的教学打开了思路。”

音乐之美的感受、追求与探求

金爱萍、周广仁、杨叶兴、李玥、王笑寒、刘三晖、武炳统、钟慧

也许是天性的使然,金爱平起初爱上音乐,到最后走上音乐之路成为一名专业教师,都是因为被音乐之美所感动。她陈述学习音乐的经历中曾度过了一段痛苦与迷茫的时期。在远离钢琴、悖离音乐之后,她似乎找到了自己事业的春天,而中国钢琴的内部也酝酿着一场大的变革。金爱平说:“文化大革命后期,我、钟慧、周广仁、李其芳等成为了五七艺校钢琴教师。对我们来说这是天大的好事:我们可以练琴了!但我当时正在下放劳动,得了严重的腱鞘炎,手指不能伸直。为了追回几乎荒废十年的技能,我开始猛练琴,为了缓解疼痛把封闭打在手掌心,所谓十指连心,打进去的时候钻心的疼。后来实在承受不了。”

“我真的感谢在‘五七艺术大学音乐系’这段经历,既让我找回了事业心,也让我在钢琴起步教学上有了研究和实践。十年浩劫之后,老师们都是如饥似渴地学习。我们教的学生都是9岁的‘白丁’学生,校址在朱辛庄。有音乐系、戏剧系、电影系等。学生和教师每天同吃同住在集体宿舍,待了两年多的时间。我们很想把学生教好。当时还提倡教师自己写曲子,让学生从小接触中国的音调和名歌。我似乎找到了当年自己在附中上学的感受,十年的思想压抑后,回到学校有种‘解放’的感觉,也想把我在附中的感受传递给我的学生们。当时学校规定,学生第一年进来都要学钢琴,第二年再分专业。我在教学上的确比较爱研究。因为在上学的时候没有老师教我们如何钢琴启蒙,需要自己填补自己的空白。比如动脑子琢磨如何让学生训练放松,确定从中央C开始学习键盘,再一点点的向两边延伸等特别细节化的教学方式;还包括怎样触键、怎样让学生听出声音的美丑等等。当时,我的教学思想在慢慢成熟,到后来越来越清晰自己的教学方向:钢琴的演奏要有感而发。于是,我开始享受教学中的种种乐趣,跟学生总是保持平等与关爱的关系。我会跟六岁的孩子蹲下来交流,让孩子相信你,觉得你平等对他,他才能在艺术上跟你有合作。”

(待 续)