2014年新疆于田MS7.3强震构造背景及其与2008年MS7.3地震之间的关系讨论

2014-09-04程佳刘杰盛书中姚琪刘代芹

程佳 刘杰 盛书中 姚琪 刘代芹

1)中国地震台网中心,北京市西城区三里河南横街5号 100045

2)防灾科技学院,河北三河 065201

3)新疆维吾尔自治区地震局,乌鲁木齐 830011

0 引言

2014年2月12日17时19分,在阿尔金断裂带南部尾端地区发生了于田MS7.3地震。USGS 给出的震中位置为35.922°N、82.549°E,震级为MW6.9(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000mnvj),中国地震局地球物理所房立华等对该地震的精定位结果显示震中位于 36.026°N、82.556°E(http://www.cea-igp.ac.cn/tpxw/269361.shtml)。Global CMT Catalog震后快速处理结果给出的震源机制参数显示该地震为左旋走滑型地震(http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html)。中国科学院地质与地球物理所王卫民等给出的震源破裂过程显示破裂位于近NE向断层上,最大同震滑动距离为2.79m(http://www.igg. cas.cn/xwzx/yjcg/201402/t20140214_4032524.html)。

2014年于田MS7.3地震震中位于青藏高原与塔里木块体的交界部位,平均海拔5000m以上,有关该地区的研究资料极为有限,而对地震的构造背景和发震模式的研究是认识此次地震的关键所在。因此,本文结合前人的研究结果介绍了该区域地壳运动和断裂活动特征以及历史地震分布与震源机制类型,并通过计算2008年于田MS7.3地震对2014年于田MS7.3地震的同震库仑应力作用来讨论两者之间的相互关系。

1 区域地质构造背景与断裂活动特征

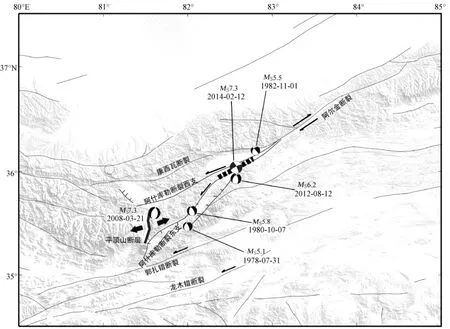

2014年于田MS7.3地震发生在我国西部大型左旋走滑断裂——阿尔金断裂带的尾部拉张区,该区域为巴颜喀拉块体与其西侧的西昆仑块体的连接部位(图1)。西侧的西昆仑块体包括了北昆仑构造带、中昆仑构造带和喀喇昆仑构造带(甜水海地体)。喀喇昆仑构造带主要受印度板块对欧亚大陆向北推挤作用的影响,其南北边界分别为喀喇昆仑断裂和天神达坂断裂(郑剑东,1993;陈应涛等,2010)。喀喇昆仑断裂表现出右旋走滑特征,而天神达坂断裂在1996年11月19日发生过左旋走滑型的MS7.1地震(罗福忠等,2003)。中昆仑构造带的东边界为阿尔金断裂带尾端多条雁型排列的NE向断裂带(图2),在这些NE向断裂上曾发生了于田2008年MS7.3、2014年MS7.3地震。北昆仑构造带为一条挤压造山带。东侧的巴颜喀拉块体周缘断裂是我国强震活动最为频繁的区域,自1997年玛尼MS7.5地震以来,巴颜喀拉块体周缘7级强震持续发生,其中包括了发生在东昆仑断裂上的2001年昆仑山口西MS8.1地震和龙门山断裂带上的2008年汶川MS8.0地震(程佳等,2011;邓起东等,2010;高翔等,2013;Yu et al,2013)(图1)。这些地震的发生显示巴颜喀拉块体向东挤出运动强烈,而这一运动在块体西侧表现为左旋走滑兼具拉张作用的断裂活动特征,2014年MS7.3地震的发生,也延续了巴颜喀拉块体西缘自2008年3月21日于田MS7.3、2012年8月12日MS6.2地震以来的强震活动状态,该区域地壳形变特征值得研究。

图1 青藏高原主要活动地块与1976年以来7级地震分布

图2 2014年于田MS7.3地震区主要活动断裂构造及历史地震分布

研究区域的地壳形变主要表现为以下特征:印度板块对于青藏高原的近南北向挤压作用使得区域整体受到南北向的挤压作用(郑剑东,1993);区域东侧则主要表现为青藏高原向东和向北的快速挤出(Tapponnier et al,1976;Avouac et al,1993),这种南北向的挤压和东向挤出并存,并形成了该区域以东、西拉张作用为主的构造环境(Taylor et al,2009)。

从断裂活动角度看,本研究区域最主要特点表现为阿尔金断裂带尾部拉张作用形成的多条左旋走滑型断裂带,并伴有拉张活动特征(徐锡伟等,2011;李海兵等,2006),其中主要包括了阿什库勒断裂东、西两支以及康西瓦断裂等(图2)(潘家伟,2011)。其中康西瓦断裂带(又名:喀拉喀什断裂)因其走向与阿尔金断裂带不同,因此许多研究认为康西瓦断裂不能归于阿尔金断裂带(郑剑东,1993;鲁如魁等,2007)。但由于该断裂的活动性质、构造演化历史与深部地球物理结构及其地球化学特征等都与阿尔金断裂带一致,因此也有研究将康西瓦断裂称为阿尔金断裂带喀拉喀什段(Yin et al,2002;Taylor et al,2009;Xu et al,2013;Li et al,2012)。该断裂带活动强烈,具有强震发生背景(付碧宏等,2009)。李海兵等(2006)、高翔等(2013)均认为康西瓦断裂带的滑动速率比阿尔金断裂带主体部分要小,其滑动速率可能由其它分支断裂分担。阿什库勒断裂则是其中另一条活动程度较高的断裂,可分为东、西两支(国家地震局阿尔金活动断裂带课题组,1992)。潘家伟(2011)通过对阿什库勒断裂西支周边火山和盆地成因进行分析后认为,阿什库勒断裂带可能是一条深达地幔、具有左旋走滑并伴随有地幔岩浆上升的断裂带。该断裂两侧分布有全新世火山群和两组次级断裂,其中一组为平行于阿什库勒断裂的左旋走滑断裂,另一组为近SN向的正断层。阿什库勒断裂第四纪以来强烈活动,其左旋走滑速率大致在0.34~1.9 mm/a(潘家伟,2011)(图2)。

综上所述,本次地震发生在阿尔金左旋走滑断裂带尾端拉张区,该区域受到了南北向的挤压作用和东西向的拉张作用,其中东西向拉张作用明显,区域存在发生左旋和拉张型强震的构造背景。

2 区域强震活动特征

2014年于田MS7.3地震发生于高海拔的无人区,历史地震和活动构造研究资料较少,前人在研究2008年于田MS7.3地震时给出了一系列的区域断裂活动特征(潘家伟,2011;Li et al,2012)。根据房立华等提供的精定位震中位置,2014年于田MS7.3地震震中位于阿什库勒断裂东支上(图2),中国地质科学院地质研究所根据卫星影像资料在该断裂上也发现了10km长的NE向地表破裂带(http://www.ccsd.cn/shownews.asp?id=479)。根据Wells等(1994)给出的经验公式,该地震的破裂长度可能达到42km(图2)。

在区域历史地震资料研究上,我们搜集到了Global CMT Catalog给出的位于阿尔金断裂尾端的6次5级以上地震的震源机制解,其中包括1978年7月31日MS5.1、1980年10月7日MS5.8、1982年11月1日MS5.5、2008年3月21日MS7.3、2012年8月12日MS6.2和2014年2月12日MS7.3地震。这些地震基本上分布于阿尔金断裂带主干部分的南端至郭扎错断裂带之间的阿什库勒断裂东、西两支上,只有2008年MS7.3地震位于两条断裂南端近SN向的正断层——平顶山断层上(潘家伟,2011),其地表破裂长度达31 km(徐锡伟等,2011)。由震源机制解可见:1978年MS5.1、1980年MS5.8和2012年MS6.2地震为左旋走滑兼具拉张型地震;2008年MS7.3地震的破裂面为走向203°,倾角52°,滑动角 -74°,标量地震矩为5.432×1019N·m,断裂面西倾,以拉张作用为主要特征;2014年MS7.3地震则为左旋走滑型地震,走向242°,倾角82°,滑动角-4°;另外,位于阿什库勒断裂西支上2014年MS7.3地震震中NE侧的1982年MS5.5地震的左旋走滑作用也较明显。从这6次地震的震中位置和震源机制解类型可以看出,在北段阿什库勒断裂东、西两支相距较近,且主要表现为左旋走滑活动特征,发生了2014年MS7.3、1982年MS5.5地震。在2014年于田MS7.3地震破裂带向SW向延伸过程中(图2),这两条断裂间的距离逐渐变大,阿什库勒东支断裂主要表现为拉张兼具左旋走滑作用,发生了1978年MS5.1、1980年MS5.8和2012年MS6.2地震。根据Furuya等(2011)的研究结果,2008年MS7.3地震可能存在着2个破裂面,即NW向的拉张型主破裂面和NE向的左旋走滑次破裂面,这一左旋走滑次破裂面与阿什库勒断裂带西支的位置和走向一致,表明阿什库勒断裂西支南段可能仍然呈左旋走滑特征。在两条断裂尾端,平顶山断层主要表现为拉张作用,发生了2008年MS7.3拉张型地震。从上述断裂活动特征可以看出,2008年MS7.3地震的拉张作用和2014年MS7.3地震的左旋走滑作用是在阿尔金断裂尾端向SW向延伸过程中,左旋走滑作用向拉张作用逐渐过渡过程中发生的2次地震事件,因此两次地震具有相同的力源。从运动方式上看,2008年MS7.3地震的拉张运动对2014年于田MS7.3地震有明显的促进作用(图2)。

3 2008年MS7.3地震与2014年MS7.3地震的关系

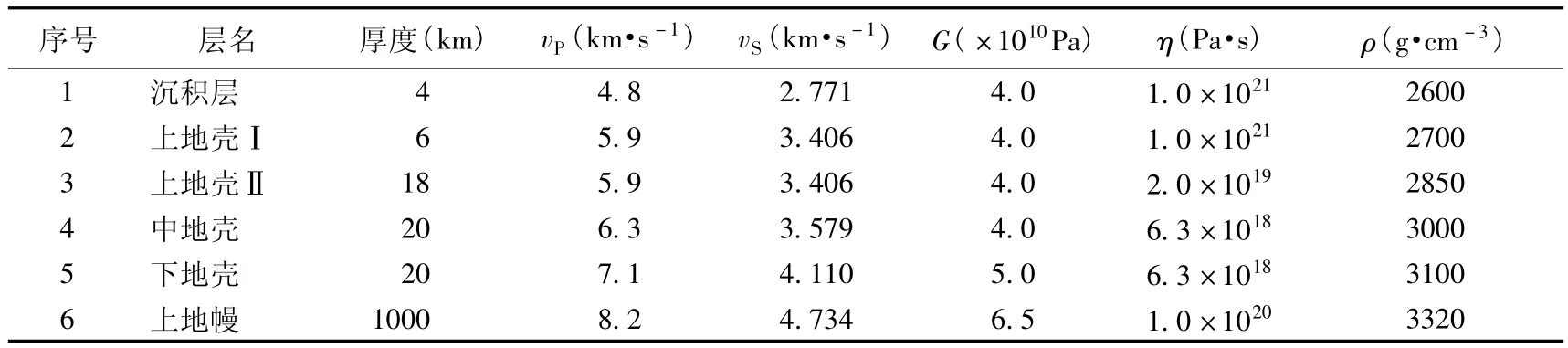

基于 2008年MS7.3、2014年MS7.3地震的发震断层之间的上述关系,本文利用PSGRN/PSCMP程序计算了2008年MS7.3地震对2014年MS7.3地震的库仑应力作用(Wang et al,2006),研究区域为图1中的方框区域。其中断层破裂参数采用了Ji Chen的结果(http://www.geol.ucsb.edu/faculty/ji/big_earthquakes/2008/03/20/Xinjiang_206.html),地壳分层模型来源于张晁军等(2008)和程佳等(2011)在研究巴颜喀拉块体北缘昆仑山口西地震时所使用的地壳结构模型(表1)。

表1 本研究所用的地壳与上地幔模型参数

由于缺乏准确的地壳模型参数,本文只定性地分析了于田2008年MS7.3地震对2014年MS7.3地震的同震库仑应力作用,接收断层参数选择了Global CMT Catalog给出的震源机制解参数,即走向242°、倾角82°、滑动角 -4°。下式为库仑应力变化计算公式,Δτ为剪应力变化,Δσn为正应力变化,μ'为内摩擦系数,本文取μ'=0.4。

本文计算的10 km深处的库仑应力结果显示(图3),2008年MS7.3地震对2014年MS7.3地震有明显的能量促进作用,其库仑应力值在阿什库勒断裂东支北东段为正值,在2014年MS7.3地震震中处为0.043bar,其最左侧的库仑应力值达到了0.204bar,这与万永革等(2010)给出的2008年MS7.3地震对阿什库勒断裂东支(空喀山断裂)北东段2014年MS7.3地震震中位置的0.024 bar的结果接近。在该计算过程中,由于发震断层模型、接收断层参数、地壳结构参数、内摩擦参数等的选取均可能产生误差,其中本文选取的接收断层为2014年MS7.3地震震源机制解参数,这可能使得本文的计算结果与万永革等(2010)存在着一定的误差。但从整体上看,本文与万永革等(2010)均得出了2008年MS7.3地震对2014年MS7.3地震有促进作用的结论。

4 结论

2014年2月12日新疆于田MS7.3地震发生在阿尔金断裂带南端,其构造区域受到近南北向印度板块对欧亚大陆的挤压和巴颜喀拉块体向东拉张作用的影响,易发生左旋走滑与正断型为主的地震。

图3 于田2008年7.3级地震对2014年7.3级地震的同震库仑应力作用

从区域强震发生历史可以看出,本次地震发生在阿什库勒断裂带东支上。阿什库勒断裂是一条以左旋走滑为主的断裂带,分为东、西两支。在阿尔金断裂带南端尾部向西南方向延伸过程中,运动方式由左旋走滑为主逐渐转变为以拉张作用为主要特征,2014年MS7.3、2008年MS7.3地震正是这种运动方式转变过程中在阿什库勒断裂带不同位置发生的2次地震,2条发震断层存在着相同的力源作用,2008年MS7.3地震对2014年MS7.3地震的发生有促进作用。

根据利用分层地壳模型计算的同震库仑应力结果,认为2008年MS7.3地震对2014年MS7.3地震的整个发震断层面均有触发作用,震中处库仑应力变化值为0.043bar,促使了2014年MS7.3地震的提前发生。

致谢:感谢两位匿名审稿专家对论文修改提出的宝贵建议。