生活世界中的科学

——拉图尔《实验室研究》的方法论与哲学立场

2014-09-03刘鹏

刘 鹏

(南京大学 哲学系, 江苏 南京 210023)

拉图尔是当今S&TS领域的一位“领导性”学者[1],在过去的30年中,他在一定程度上引领了科学论的发展方向(实验室研究、本体论研究、修辞学研究等),罗蒂甚至多次将拉图尔与库恩并列,以表明拉图尔在当代S&TS研究中的重要地位。拉图尔早期思想主要体现在《实验室生活》一书及其早期的几篇文章中。这时的拉图尔在核心立场上与SSK并无分歧,同样坚持科学的社会建构主义观点;不过,在具体的研究方法和研究领域上,拉图尔开始将科学置于生活世界中进行考察,从而开创了科学修辞学、实验室研究和本体论建构主义的新方向。

一、为何转向生活世界:方法论缘起与形而上学批判

按照逻辑线索,人们可能会产生这样一个疑问:尽管SSK在20世纪70年代取得了巨大的成功,但是它却遭遇了进一步发展的瓶颈,这种瓶颈有两个表现,一是其宏观因果视角导致社会建构科学的过程性缺失(宏观的社会因素如何建构具体的科学知识);二是其历史分析视角使得SSK迷失于故纸堆的海洋(当代大科学体制实际上为SSK提供了更现实的研究案例)。对这两个问题的可能解决方向是转向微观视角和实践研究,转向生活世界中的科学。这样,很容易得出的一个推论就是:拉图尔选择实验室作为切入点,是因为意识到了SSK的这两个瓶颈,从而作出的一项自觉选择。

这种说法既有其合理性又有其片面性。说其合理,这是因为拉图尔的工作确实从这两个方面对SSK何去何从进行了回答,他的回答也确实影响了后来SSK的进一步发展*很多学者都承认受到了拉图尔的影响,例如,皮克林、马尔凯等。;说其片面,这是因为,此说法蕴含了一种预设:拉图尔非常熟悉SSK在20世纪70年代的发展,因此他非常自觉地从这两个方面为SSK的进一步发展寻求出路。这与拉图尔本人的学术历程并不相符;而且,这一说法会导致我们无法深刻理解拉图尔后来的“块茎”本体论(林奇对拉图尔的定位,尽管拉图尔对此稍有微词,但也基本认可这一定位)和经验形而上学或实存主义立场(拉图尔的自我定位)的确立。事实上,拉图尔在开始实验室研究之前,根本不知道SSK的存在。

拉图尔和伍尔迦在《实验室生活》第二版的后记中写道,在1975年,“拉图尔教授对科学知识毫不知悉;他的英语水平非常差;而且,对科学的社会研究这一领域的存在,也丝毫不了解”,因此,“他是以一位典型的人种志学者的立场,进入了一个完全陌生的环境之中”[2]273。拉图尔后来回忆说,甚至到了1976年,当他遇到大卫·艾杰(David Edge)的时候,“他[艾杰]的英语口音如此奇怪,我根本无法理解他说了什么,不过,他也根本听不懂我的英语,准确地说,那简直就是稍加修饰的法语……”不过,按照拉图尔的说法,是艾杰帮助他了解到了科学论的学术圈子[3]191。这事实上说明,拉图尔在开始实验室研究之前,对于科学知识社会学丝毫没有了解。因此,前文说法的合理性就不成立了。既然事实不是这样,那么,拉图尔为何会选取实验室作为研究科学的切入点呢?

要理解这一点,就需要从拉图尔本人的经历谈起。拉图尔最初接受的是哲学和圣经解释学的教育*拉图尔的中学生涯是在一所天主教学校度过的,为了准备中学毕业会考,拉图尔接触到了他人生中的第一个哲学家——尼采(拉图尔本人对此也颇感奇怪,一所天主教学校竟然教习尼采!),这对其后来的研究产生了很大的影响——主要表现为对意识哲学的无视以及对力量的强调,甚至其《非还原》(Irréductions)一书完全采取了尼采箴言式的写作风格。中学毕业之后,拉图尔进入了位于第戎的勃艮第大学读书,在此接受了哲学和圣经解释学的教育;大学毕业前夕,他通过了中学教师资格考试,从而获得了在中学教授哲学的资格(法国很多哲学家在大学毕业后都有在中学教授哲学的经历)。随后,他进入了当时刚刚建立的图尔大学进一步攻读哲学和圣经解释学,并于1975年获得博士学位,其博士论文选题为查尔斯·拜吉(Charles Péguy)的神学理论,论文题目为“解释与本体论:对耶稣复活之文本的分析”(Exégèse et ontologie: une analyse des textes de résurrection)。,后来接受了人类学的训练。拉图尔曾到非洲的一支维和部队中服兵役,按其自述,他在那里以一种恰当的方式接受了人类学的训练[4],这种恰当的方式就是实践的方式,或者说他从一进入社会科学领域开始就是一位实践人类学家。拉图尔当时面临着一个非常具体的问题:在很多技术学校中,老师们发现在三维视觉方面非洲学生存在着很大的“缺陷”,而这些学校的教育体制完全是法国教育的翻版。因此,问题就出现了:在同样的教育模式下,为什么法国学生能够迅速地接受某些训练,而非洲人却总是慢半拍呢?传统而言,人们偏爱用颇为牵强的认知因素、用非洲文化的精神实质等原因来解释非洲学生的缺陷。但是拉图尔认为,这些宏大的社会因素和抽象的形而上学实体无法为这一问题提供合理的答案;真正的原因是,这些非洲学生大多来自于偏远的乡村地区,在进入学校之前,他们根本未曾接触过诸如三维画图之类的问题,因此,这种绘图法对他们而言完全是一个“谜”。由此,拉图尔开始怀疑所有有关认知能力的文献的正确性,甚至开始怀疑科学思维和前科学思维之间的分界。进而,他提出了一个问题:“如果用在研究象牙海岸的农民时所使用的方法,来研究一流的科学家,对于在科学推理与前科学推理之间的伟大划界而言,会发生什么呢?”[2]274如此,拉图尔萌发了对科学进行人类学考察的意念。

这种意念很快就同拉图尔一贯的研究兴趣结合起来,拉图尔从学生时代开始就着迷于对真理的发生机制的思考。他说:“从一开始,对于哲学、神学和人类学而言,我所感兴趣的事情都是一样的——即,我想对制造真理的各种方式进行说明。”[4]249在其学术生涯中,不管是他在学生时代的学术训练、早期实验室研究工作还是后继的行动者网络理论等思想,在理论定位上,不管是早期的微观社会建构主义还是后期的认识论与本体论的合一立场,都可以在这一点上达到统一。对当代大科学的研究体制来说,研究制造真理之方式的最好地点自然就是实验室。这样,拉图尔的实验室研究就具有了认识论的动机。

认识论的动机还需要转化为现实的可能性。1973年,拉图尔结识了一位著名的法国科学家吉耶曼(Roger Guillemin)*吉耶曼与拉图尔同为勃艮第人,生于第戎,拉图尔生于小城波纳。,吉耶曼认可拉图尔的研究,并邀请他到其所工作的乔纳斯·索尔克生物研究所进行人类学考察。这就为拉图尔的实验室研究提供了现实的可能性。在博士毕业之后,凭借吉耶曼的邀请信,拉图尔获得了福布莱特基金的资助,开始了他在吉耶曼实验室为期两年的人类学考察(1975年10月至1977年8月)。

可以看出,拉图尔对科学进行人类学考察的意愿、实验室研究的主观动机和现实可能性,都与SSK无关。那么,他与SSK又是什么关系呢?从掌握的资料来看,拉图尔第一次与SSK的正式接触发生在1976年。这一年,拉图尔参加了两次学术会议,一次是在伯克利召开的“科学史中定量方法的运用”学术会议,在这次会议上,拉图尔结识了伍尔迦,并带领伍尔迦参观了索尔克实验室[5]。同年,拉图尔参加了在康奈尔大学召开的科学的社会研究学会(4S学会)的第一次年会,并向会议提交了一篇文章,这是拉图尔在科学论领域的第一篇公开性的文章[6]。不过,拉图尔后来道出了艾杰对这篇文章的评价,“当他[艾杰]读到我所写的东西的时候,他根本就不相信其中的哪怕一个字:‘完美的修辞之花’,这是我所得到过的最高赞扬”*拉图尔本人后来也认为,“它并不是一篇多好的文章”(私人交流,2009年5月19日)。[3]191。经过这两次会议,拉图尔与科学论领域的主要学者建立了学术联系,当然,最重要的就是他与伍尔迦之间合作关系的建立,这使得拉图尔的法国背景与伍尔迦的科学论背景很好地结合起来,最终产生了《实验室生活》一书。

从更深层次来看,拉图尔的非洲人类学考察为他提供了一种形而上学的批判资源。在传统科学哲学中,人们一般会将科学的根基奠定在超越于生活世界的实在或理性之上。然而,实在和理性的超越性,使得哲学家们对科学的辩护脱离了现实的、活生生的生活世界,进入了形而上学的抽象本体层面。这进一步使得传统科学哲学陷入了一个难以辩护的怪圈,实在论者无法为具体的科学与抽象实在之间的符合关系以及历史上科学的替代性发展提供认识论辩护,反实在论者又无法为科学的有效性提供本体论的根基,其根本原因都在于生活世界中的科学与超越于生活世界的形而上学之间的对立。拉图尔的人类学考察,使他认识到在现实的生活实践中,抽象的形而上学实体实际上无法获得通达生活世界的道路,而传统做法则混淆了科学的抽象的类存在(La Science)与科学的具体的现实实存(les sciences)之间的关系。因此,他开始抛弃先验形而上学的概念资源:实在、理性、精神、心灵等,开始将哲学的视野投放到具体的科学实践之中,以图找回生活世界中的科学,恢复科学的本真状态。

二、如何考察生活世界中的科学:方法论内涵

在开始实验室研究时,拉图尔的口袋里装了四件武器。第一件是法国科学哲学,主要是巴什拉的科学哲学,这使得拉图尔将自己的工作定位在了本体论领域;同时,法国传统科学哲学主张抛弃超越性的统一科学的概念,坚持立足于具体科学进行哲学反思,从而形成了一种局域认识论(epistemologie régionale),也为拉图尔将分析视角奠定在具体的科学实践之上确立了理论传统。第二件武器是强纲领,虽然拉图尔在1976年才拿到这件武器,但它使得拉图尔将自己的本体论工作定位在了社会建构主义,为拉图尔提供了社会学的分析框架,尽管这一框架在几年之后就遭到了拉图尔的抛弃。第三件武器是人类学,除了在北非服兵役期间的人类学实践外,拉图尔也受到了加芬克尔常人方法论的影响,它的作用在于使得拉图尔能够将自己的本体论建构主义以一种微观分析和田野考察的形式展开,这就造就了其本体论的微观社会建构主义。最后一件武器是符号学,特别是格雷马斯的符号学理论,尽管拉图尔当时对这件武器的使用尚未充分,因为它与第二件武器并不能完全兼容,它的作用是使得拉图尔得以对本体论的微观建构过程作出细致的修辞学分析,在一定程度上影响了后来科学修辞学的发展。简单说,人类学和符号学为拉图尔提供了方法论,巴什拉为拉图尔提供了新的分析对象,强纲领为拉图尔提供了根本的分析框架。这样,科学在生活世界中的本真状态,就开始呈现在拉图尔面前。

拉图尔将自己的研究称为“科学人类学”(anthropology of science)*不管科学人类学这一术语是不是拉图尔的首创,但拉图尔确实是较早对实验室展开人类学考察的学者之一。他自称最早展开了实验室研究[2]274,柯林斯也这样认为[7]148。不过,林奇早在1974年就开始了对实验室的研究,塞蒂纳与拉图尔一样,她的田野考察工作也于1975年到1977年之间展开;但是,相比较而言,《实验室生活》一书是他们中最早以书本形式出版的著作,塞蒂纳和林奇的著作则分别出版于1981和1985年。因此人们通常会把拉图尔当成是科学人类学的第一人[8][9][10]。,这时的人类学在拉图尔的思想体系中主要表现为一种方法论诉求,这种诉求可总结为以下几点:

(一)人类学研究对象的反转。

现代人类学,起源于西方人对非西方世界的好奇。为了研究人类社会的特质、人类文化的起源、人与自然的关系等,西方人开始对非西方的异域文化特别是原始部落进行参与式的田野调查。不过,拉图尔认为,传统人类学的理论根基至少在两个层面上是有问题的,这源自传统人类学所坚持的双重分裂。最根本的分裂是客体与主体、自然与文化之间的分裂,以这一分裂为基础,西方人为自己社会的发展塑造了一个时间箭头,即主客混杂、自然与社会交织的前现代与主客二分、自然与社会无涉的现代社会之间的二分,从前现代社会到现代社会,在时间维度上是不可逆的。如果将这一现代与前现代的划分方法运用到对非西方世界的研究中,那么,人类学家发现,非西方世界仍然处于前现代社会,在他们的社会中,政治、文化、宗教、科学等都是一体的,于是,这一内在分界进一步塑造了坚持客观科学的西方人与坚持主观文化的非西方人之间的外在分界。可见,客观性科学的存在及其与文化之间的二分,成为现代社会的标志,这也是传统人类学在研究非西方世界时坚持的一个前提。

科学人类学的准确含义在于,以研究非西方世界的人类学方法,来研究现代西方世界的科学,而这种研究在传统人类学看来是被禁止的,也是不可能的,因为人类学的理论根基杜绝了这一研究的可能性。拉图尔则反其道而行,他认为,如果要研究科学真理的生产过程,人类学方法将会为我们提供一个有效的工具。这一工具的参与性观察(participant observation)的特质,导致拉图尔走向了对科学实验室的微观研究*当然,在《实验室研究》阶段,拉图尔并未非常清晰地意识到自己的科学人类学研究所可能带来的哲学体系上的变革,他的出发点仅仅在于寻求一种合适的方法以对科学实验室展开研究。将人类学与对现代性的考察结合起来,并进一步考察克服传统二元论、发展某种新的一元论体系的工作,是在《我们从未现代过》一书中进行的。。

(二)微观视角。

生活世界中的科学由于其具体性、现实性、琐碎性和复杂性,尤需一种微观的分析视角。这一视角包含两个方面:科学人类学的基础是第一手的经验材料,其对象是科学研究的一个具体场点。

对于材料的收集,拉图尔主张采取一种人种志的考察方法,其核心点就是参与性观察[2]28,39。也就是说,拉图尔将人们对象牙海岸原始部落的研究方法——“通过与部落成员一起吃住、分担他们的辛劳、几乎就成为他们中的一员,来研究这些‘野性思维’的信念系统或者物质生产过程”——借鉴过来,对科学家部落进行仔细的“现场”(in situ)“观察”,考察研究对象的“日常活动”,深入其“最私密的方方面面”,然后将这些观察呈现为一手的研究报告[2]28-29,151。

在研究场点的选择上,拉图尔最初的做法是对科学论文进行文本分析(或符号学分析)[11]。但是,如果只立足于对文本的结构性分析(静态分析),而忽视文本的生产和制造过程(动态分析),结果仅仅是看到了科学真理制造机制的一小部分,而忽视了科学论文扎根于其中的丰富的实践活动,即生活世界中的科学。从拉图尔一贯的立场(研究真理机制的制造过程)来看,如果从现代科学中科学陈述的集中生产地(科学实验室)入手,科学中的修辞与文本将会获得更鲜活的实践生命力。因此,实验室就成为拉图尔科学人类学的最合适的研究场点。

这两点综合起来,构成了拉图尔的微观人类学视角,即扎根于实验室并从对陈述和事实的微观建构过程的分析中,将它们的建构过程展现出来。

(三)陌生人立场。

参与性观察的一个逻辑后继是观察者(有时候称为分析者,即对实验室进行研究的社会学家[当然,拉图尔和伍尔迦也自称为常人方法论学者])的身份问题。拉图尔有时候将自己的身份表述为“外行人”(outsider)、“外行的观察者”(outsider observer),有时候也称为“陌生人”(stranger)、“素朴的观察者”(naïve observer)[2]19,20,54,254。简单而言,就是在进行科学考察时坚持一种陌生人立场*林奇指出,拉图尔的这种陌生人策略来自于舒茨(Schutz)[12]506-509,拉图尔本人对此不置可否[2]278。不过,从其著作可以看出,这一原则很明显来自于人类学。。

这种陌生人立场,首先要求“搁置我们对于研究对象的既有的熟悉”,保持一定的“分析距离”[2]29,275。如何做到这一点呢?拉图尔的做法是,不要相信科学家本人对其工作的描述,其实质是搁置认识论,“在对科学活动的描述中避免使用认识论的概念”[2]153。如果“一个以科学为研究对象的学者试图要披上科学家的外衣、获得科学家的身份、承担科学家的角色的话”,拉图尔甚至认为这是不“道德的”。因此,“我们并不想、也不意欲成为科学家。我们不可避免地将自己限定在不可知论的立场之上”[13]。当然,其不可知论立场的对象主要是科学。这显然是对布鲁尔认识论对称性原则的继承。

陌生人立场的另外一个重要推论就是,搁置“认知”与“社会”的分界。拉图尔认为,他们的观点与其说是分析这种二分的哪一方面对理解科学更为恰当,倒不如说是去理解科学活动过程中这一分界是如何运作的。因此,他们将科学家“对这些概念的使用作为一种有待考察的现象”,而不是一个理所当然的前提[2]27。概言之,他们不是要在认知与社会之间进行选择以便为科学确立根基,而是研究这种分界的产生和发挥作用的方式。这在一定程度上是对认识论对称性的超越,预示了广义对称性的可能性(这一概念是由卡隆[Michel Callon]明确提出的)。

不过,陌生人立场遭到了很多人的批判。柯林斯批评说,“他[拉图尔]相信,外行的观点是有价值的……[但是]在我们看来,重要的是尽可能彻底地了解你所研究的群体,然后再‘使你自己远离’这个群体”[14]。柯林斯的方法简单来说,就是先入乎其内,而后出乎其外;拉图尔则主张先出乎其外,而后入乎其内。这两种方法孰优孰劣,是一个颇费笔墨的问题。在此只需指出一点,如果我们将微观社会学理论的目标界定为对现实世界的真实描述,那么一种理论合理与否的标准就在于能否将现实世界的丰富性展现出来。因此,两者在一定程度上并不矛盾,因为拉图尔在开始对科学的研究之后,实际上也在试图向科学家学习,甚至去操作了科学家们所进行的实验,只有在此基础上,才可能展开对科学的进一步讨论。

林奇的批判主要集中于作为陌生人之观察者的背景立场。简单而言,拉图尔尽管说要使用陌生人原则,但他的立场实际上抛弃了科学家和认识论者的观点,背后接受的却是社会学家的讨论方式[12]506-510。因此,他们所谓的素朴的观察者仅仅是一位“火星人”[12]207,[15]98。用科学哲学的术语来说,就是“观察渗透理论”的反身运用,进一步的推论便是,社会学家也没有一种中立性的语言。当然,拉图尔从来没有认为自己能提供一种中立的社会学语言,相反,他非常严肃地承认,自己的社会学和人类学工作也是一种建构。这就引入了对反身性的讨论。

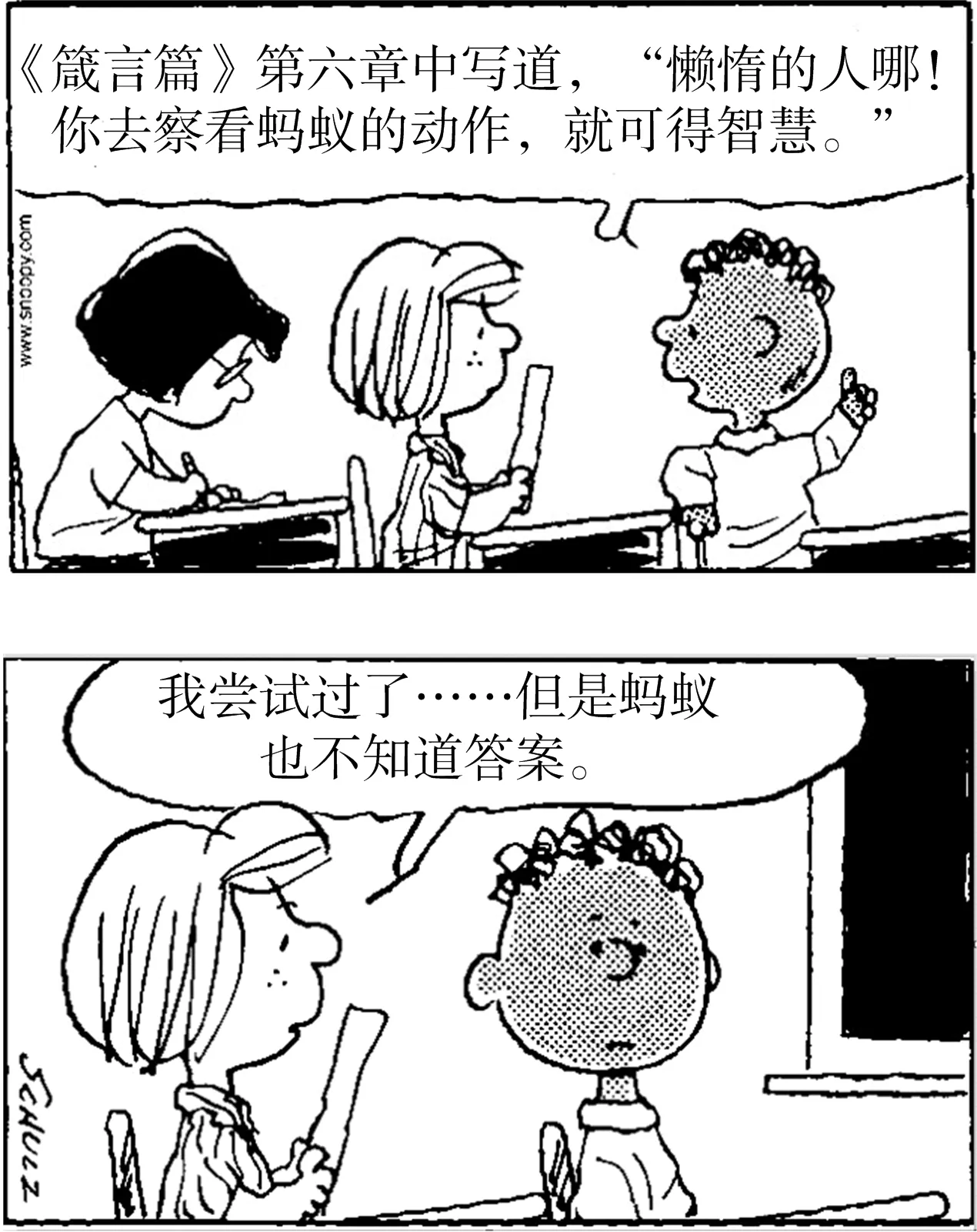

(四)反身性问题与二阶建构。

拉图尔认为科学人类学的第四个特点就是对反身性的强调。当然,对反身性的讨论很可能来自于强纲领中的第四个信条[16]。拉图尔和伍尔迦明显承认反身性应该运用于社会学自身,即承认人类学家之表述的建构性质。反身性是与“可错性问题”(the problem of fallibility)联系在一起的,即是说,“一切形式的描述、报告、观察等等总是会被否定”,因此,社会学家的文本也只是“建构关于故事之建构的故事”[2]282-283。这样,他们从一阶的事实建构过渡到了二阶的社会学自身的建构*在对拉图尔的讨论中,一般来说社会学和人类学可以替用。拉图尔本人在著作中也经常是社会学和人类学交互使用,不过,他大多情况下都是在人类学的意义上来使用社会学一词的,或者说强调的是一种微观层面的社会学。。在此意义上,他们说,“我们并没有宣称对所有有目的的实践者的活动给出事无巨细的描述”[2]28,意即不承认中立描述的存在。进而,“我们对生物学实验室中事实建构的说明,既不比科学家自己的说明好也不比它坏”,人类学家和科学家唯一的区别在于,“他们[科学家]拥有实验室”[2]257。这一立场贯穿了拉图尔学术生涯的始终,在2005年出版的《重组社会》(Reassembling the Social)一书中,他也仍然承认行动者网络理论所提供的表述,也是现实世界之不确定性的一个来源,即科学家的结论不具有认识论的特权,社会学家的观点同样如此。拉图尔用一幅漫画,确切表明了自己的这一看法*参见参考文献[17]。行动者网络理论的法语表述为sociologie de l’acteur réseau,简称SAR,卡隆将之英译为actor-network theory,简称ANT。这一简称恰巧与英文蚂蚁(ant)一词相同。拉图尔指出,坚持用行动者网络理论考察某一社会现象的研究者,应该像蚂蚁一样慢行、近视、谨慎,力求展现真实的现实过程,避免从微观现象到宏观结构的过快跳跃。用这一比喻,拉图尔意在表明行动者网络理论与社会建构主义划清了界限。。

综合而言,拉图尔人类学方法的核心是以参与性观察为考察手段、以微观分析为论证方式,描绘出科学在生活世界中的建构过程。其蕴含的形而上学立场是,科学是具体的、现实的,而非抽象的、超越的,进而,科学(包括科学陈述与科学事实)的建构过程就需要对科学的生活世界展开考察,哲学的先验论证被拒斥。

三、科学如何扎根生活世界:认识论与本体论的建构主义

柯林斯曾经对《实验室生活》评价道,“《实验室生活》并不是一本非常连贯的书……不同的读者可能会喜欢其不同的各部分”,例如,“我常常想‘可信性的循环’这一章并没有很好地契合本书的主题”[7]148-149。确如柯林斯所言,这本书的各部分之间的逻辑衔接并不是十分紧密(这可能是两位作者不同的思想背景和写作风格所致)。但若要寻求一个核心点对本书进行逻辑重构的话,“建构”一词颇为恰当。按照哈金的考察,在科学论领域,较早明确使用“建构”一词的著作是《实验室生活》和皮克林的《建构夸克》。尽管作者在书中说,“建构”仅仅是其六个主要范畴之一,但事实上只有以“建构”为核心,才可以提纲挈领式地将本书串联起来。

拉图尔和伍尔迦对“社会建构”的使用可以分为两个层面,分别对应于科学家之实验室工作的两个阶段。首先,科学家们通过“文字铭写”(literary inscription)过程将物质转变为数字或者图表,进而利用这些数字或图表制造出关于“真实世界”的陈述。第二,科学家针对某些陈述进行磋商,在这种磋商过程中,不断改变这些陈述的“模态”,最终产生出事实。

(一)从物质到陈述。

从物质到陈述这一过程,拉图尔借助于文字铭写*“铭写”的概念来自于德里达,意在表明一种比书写更为根本的活动。拉图尔在此的意思是,用之概称实验室的活动痕迹、场点、观点、图形、数字记录、光谱、峰值,等等[2]88,note 2。的概念进行了讨论。拉图尔认为,整个实验室就是一个“文字铭写”系统[2]52。这样,观察者初次进入实验室时所遭遇到的杂乱无章、所体会到的无所适从,在此一下子豁然开朗:实验室的目的在于制造出更多的文献或信息,这一过程是通过文字铭写完成的。

文字铭写需要依靠铭写装置进行,这些铭写装置包含了特定的“机器、仪器和技术人员”[2]58,科学家们综合利用实验室的物质资源(仪器)和非物质资源(其他实验室和科学家的文献)来完成铭写过程,最终制造出自己的文献。在这个过程中,科学家既是读者又是作者,其为读者,是说科学家既要从仪器上进行读数工作,又要不断参考其他科学家的文献,以从正面或者反面来支持自己的观点;其为作者,是因为其工作的最终目的还是要制造出以论文或报告等形式存在的文献。

事实就在这个过程中被制造出来。这样,事实就与事实的被制造过程紧密相连。“在‘事实’与对各种文字铭写过程的正确操作之间具有本质的等同性”[2]76,进而,“离开了生物鉴定程序,一种物质就不能被认定为存在。生物鉴定程序不仅仅是获得某些独立的给定实体的手段;它就是物质的建构过程”,因此,“现象不仅仅依赖于特定的物质仪器;准确地说,现象是由实验室的物质场点所彻底构造出来的”[2]64。不过,拉图尔在此存在着一个跳跃,即,文字铭写过程产生的主要是陈述,而从陈述到事实还有一段很长的路要走。

(二)从陈述到事实。

柯林斯的评价是有一定道理的。拉图尔在从陈述到事实的讨论过程中,使用了多种分析方式,包括对陈述的模态分析、实验室事实的微观建构,最后又采取了一种准经济学的讨论方式。这三者之间是一种并列关系,共同描绘了科学事实的形成过程。在此,主要以前两者展开讨论*这种选择的原因是,就第一种方式而言,一方面它体现了拉图尔对符号学的扩展性运用,同时,符号学也是他最初进入科学论的切入点之一(参见参考文献[11]);另一方面,符号学是理解拉图尔后期思想的一个关键理论资源。第二种讨论方式集中体现了拉图尔与强纲领早期研究进路的异同。。

模态(modality,modalité)是符号学的一个专用词汇。按照拉图尔的解释,传统意义上的“模态”指的是“在某个命题中,主项使用某种限定词来肯定或否定谓项”,在现代用法上,模态指的是有关另外一条陈述的陈述。简单说,拉图尔在此使用模态一词要表明的是不同陈述的肯定度的问题。举例而言,“皮特指出,金鱼的下丘脑对于TSH的分泌会有抑制效应”[2]79,此类陈述多表达猜测或臆想性的信息,多见于文章结尾或私人谈话之中,其肯定度是最低的;再如,“下丘脑组织中TSH的含量不容忽视,我们必须牢记这一点”,这样一条陈述较前者而言,肯定度就大大增加了。实验室中的工作,其目的就在于通过不断改变陈述的模态(例如使用模态词“可能”、“已经绝对性地确立”、“不可能”、“未被证实”等)来增加(常常是自己或者处于同一阵营者)或者减少(常常是对手的)陈述成立的可能性;最终,模态消失了(“可能”之类的词消失了),作者也消失了(不再出现“某某认为”),呈现在读者面前的是以“X是Y”等形式呈现的命题,事实便被生产出来。而这种事实的产生就是实验室科学的最终目的,“涉及一个特定的断言,[科学家的]目的就是说服其同事在使用过程中放弃与此断言相关的所有模态并将此断言作为一件既成的事实”[2]81。于是,“在这样一个彻头彻尾的布朗运动中,事实得以构成”[2]78,87。

拉图尔对事实之微观建构的讨论,一方面集中体现了拉图尔对事实*传统观点看来,事实是真实的句子所指称的东西,例如,“猫坐在席子上”是真的,即对应着一个事实“猫坐在席子上”;或者说,事实是使得陈述为真的东西,“猫坐在席子上”这一事实使得“猫坐在席子上”这一陈述为真[18]。拉图尔对事实的讨论与此完全相异。的看法,另一方面实际上也是对其模态讨论方法的进一步深化。

拉图尔对这一问题的讨论可以分为以下四个层面:

1、事实的社会建构。

拉图尔认为,实验室内的科学家之间是一种竞争关系,或者说存在着一个竞技场;科学家们为了获得事实而不断地对陈述进行各种加工,从而改变这些陈述的模态。这种加工并不是基于实在,也不是基于逻辑和思维,而只能从“实验室成员之间的交谈和讨论”[2]154中、在科学的生活世界中体现出来,因此社会学家的工作就在于考察这些日常的交谈和讨论,考察生活世界中的科学。在详实的人类学考察的基础之上,拉图尔认为,科学家们的交谈和讨论的前提充满着类比等地方性的复杂关联——其结果仅仅是一种脆弱的暂时性的联系。当面对诸多可供选择的联系时,最终结果的达成取决于成员之间的协商。最初提出某些陈述时,实验室的成员们并不能区分哪些陈述是客观的、哪些是主观的、哪些有可能是真的、哪些有可能是假的,在这种情况下,“铭写的数目和质量能否成为一个证据,取决于成员之间的磋商”[2]136,因此,“非常轻易地推断说TRF是或者不是Pyro-Glu-His-Pro-NH2,这是十分不恰当的。差异或者同一本身并不存在;准确地说,它们依赖于其被使用的语境以及考察者之间的磋商”[2]145。于是,“可靠性的概念”本身就是磋商的产物[2]186,它无法“与社会学上的决断概念相分离”[2]121。换句话说,“科学活动的认识论形式或评价形式在此就是从事社会磋商的工作”*就此而言,拉图尔的讨论方式是非常布鲁尔化的,当然,证据对理论的不充分决定性,也通过布鲁尔式的讨论延伸进来。[2]157。

这种磋商的结果是陈述的稳定化,即被取消了模态的陈述。这种稳定化会导致两个结果,分裂(splitting)和倒置(inversion)。当一条陈述变得稳定时,变化就会发生:“陈述成为一个分裂的实体”[2]176。在稳定发生之前,我们所拥有的仅仅是陈述;稳定发生之后,陈述就会分裂为客体和关于客体的陈述。随之而来的过程就是倒置:陈述成为对客体的符合,而客体本身却成为拥有自己生命的东西。结果,人们将实在越来越多地赋予客体,最终,这样一种观点产生了:客体或实在是客观存在的,是先在于我们的研究而存在的,科学家的工作仅仅是发现(discover)客体,而科学也就成为对彼在实在(the reality out there)的一种镜式反映,“客体成为陈述最初如何以此种方式表述的原因”。以TRF为例,“对这一陈述——TRF是Pyro-Glu-His-Pro-NH2——的辩护仅仅是‘TRF真的是Pyro-Glu-His-Pro-NH2’”;倒置发生之后,“TRF一直就存在着,仅仅是等着我们来揭示它”[2]176-177。简单说,分裂创造出了作为实在而存在的客体以及陈述的认识论地位,而倒置则颠倒了陈述与客体之间的因果关系。这一过程就是事实的建构过程*拉图尔也从词源学的角度考察了fact一词。事实的词源是facere、factum,其第一层含义是指to make或者to do;第二层含义是指一种客观独立存在的、具有外在性的实体。拉图尔是在第一层含义上来使用分析事实一词的。在他看来,第一层含义是事实的真实含义,表达了其建构性的一面;第二层含义表达了稳定之后的情形。对事实的这一理解,也对拉图尔后来思想的发展产生了相当影响,直接体现就是factish概念的提出。。

2、事实是一种情境事实。

拉图尔认为,事实与陈述都不能脱离它的语境,脱离语境,事实就会失去其意义,因此,事实只能是是情境事实。“显然,在与之相关的不同的个体网络之中,TRH呈现出了不同的意义和重要性”,TRH仅仅是局限于内分泌学专家网络内的“一种新近发现的物质”,“超出了这些网络,TRH并不存在;一旦取下TRH的标签,在外行人眼里,那不过就是‘某种白色粉末’”,只有将之重新放入它最初得以产生的那个缩氨酸网络之中,它才会再次成为TRH[2]110。在此意义上,“大部分物质的存在,依赖于生物鉴定程序和放射性免疫鉴定程序”[2]65,进而,实体或实在都是与实验室的实验程序同在的*进一步说,科学家们的推理过程也是情境性的:“推理的逻辑特征仅仅是一个更为复杂的现象的一部分……它由地方性的、默会性的磋商所构成……”[2]152。陈述更是如此,“一个给定的陈述,不可能在实验室之外得到证明,因为它的存在恰恰依赖于实验室的语境”[2]183。这种语境实际上就是实验室的建构性,“事实或者人造物并不是分别对应于真的或者假的陈述。相反,按照它们所指代自身之被建构性的条件的不同程度,陈述呈现连续性分布状态”[2]176。

因此,陈述的基础在于语境,即是说,陈述的认识论地位是依赖于具体的语境的;事实的基础同样在于语境,事实的本体论地位只有在一定的语境中才能得以确认。不管陈述还是事实,都应该从一种实存本体论的角度理解。在此意义上,拉图尔认可萨特的“实存先于本质”的观点[19]。这实际上就是科学论后来所一直强调的情境知识;同时,这种观点在拉图尔后来的思想中也成为行动者网络理论理解科学的关键点之一,并进一步发展成为认识论的本体论化和本体论的实践建构主义。

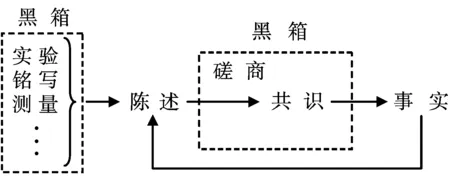

3、事实的产生伴随着黑箱化的过程。

拉图尔在此借用了怀特利(Richard Whitely)的“黑箱”*“黑箱论”是怀特利的观点,在1972年的论文中,他认为,在当时的科学社会学研究中,科学知识被视为一个黑箱;面对这样一个黑箱,人们只能看到其输入和输出,而无法看到这中间的具体过程。因此,怀特利要求一种科学知识的社会学来打开这一黑箱,从而分析被传统社会学所黑箱化的这一过程。参见参考文献[20]。一词来表示稳定发生之后语境的剥离。黑箱化发生在稳定化过程之后,因为稳定的结果赋予事实以本体论地位、赋予陈述以认识论地位,这就使得事实和陈述的建构过程被忽视;随着时间的积累,人们最后就把这些事实和陈述当成是理所当然的,其最初的建构语境就被忽视了。

“当读者们认为一段文本或者一条陈述已经‘包含了’或者‘与一个事实有关’、并对此毫无异议之时,文字铭写的过程就被忘记了。”[2]76在事实或陈述被其他科学家认可之后,它就成为某一领域的公共知识或者背景知识,科学家们可以随意使用这一事实或者陈述,而不会再关注其当初被建构的语境,“当失去其全部的时间限定并成为一个基于其他事实而组成的一个宏大知识体的一部分时,事实才成为事实”[2]106。这时,黑箱就发生了。事实上,黑箱化是科学家们的一项主要工作,因为将建构过程成功地黑箱化,是其获得支持的一个必要条件,因此,拉图尔说,“科学家们花费大量时间所从事的恰恰是创造黑箱并使得知识远离其被创造之环境的活动”[2]259。例如,“DNA分子是双螺旋结构”就是一个黑箱,它隐蔽了这一观点最初被提出和被接受的复杂过程,取消了科学家们在实验室内和实验室外的艰辛努力;最后,它成为一个确定性的事实。

4、要质疑一个事实或一条陈述,就必须对其进行解构。

当人们开始质疑一个事实或者一条陈述时,首要的操作就是将其模态化(modification)。模态化的必要操作就是寻找其最初的产生语境。在实验室的地方性语境之中,模态化的结果就是使得已经祛模态的句子重新具有模态,从而对一条被普遍接受的陈述进行质疑。结果便是在实验室中的一种“最奇妙的观察”——“实在的解构”(deconstruction of reality)。彼在的实在再次被迫缩回到一条陈述之中,其最初的生产环境再次变得清晰起来*当然,这种解构并不是轻而易举的,特别是对那些早已经成为事实的黑箱,因为成为事实之后,“它[事实]就丧失了其全部的历史框架”[2]106。要通过社会学分析将这种历史性挖掘出来,是非常困难的。拉图尔在《行动中的科学》中,以“DNA分子的双螺旋结构”为例,为我们演示了如何解构黑箱,在其后继工作中,也对这种解构进行了更为深刻的哲学分析。。

解构并不仅仅发生于已经获得稳定性的事实或者陈述之中,相反,在真实的实验室科学中,这种解构更是经常发生。“有时,陈述的地位每天都在改变,甚至在几个小时之内就会发生变化”;“物质的地位,在几天的时间内也会发生戏剧性的改变”[2]179。因此,事实可能具有了一条这样的发展轨迹:似乎是事实——肯定是事实——不太可能是事实——不是事实——不对,这似乎又是事实——很可能是事实——最后,这就是事实——事实。科学研究中的实体“无法逃离不断建构和解构它们的物质和社会网络”[2]186。在这种不断的“建构和解构”过程中,稳定性最后发生。

说明:在陈述稳定化之后,可见的就只有事实和对于事实的陈述,其他的地方性情境全部被黑箱化。

图生活世界中的科学被黑箱化为超越性的科学

这就是拉图尔所说的事实的微观建构过程。简单说,事实或陈述是在实验室地方性的物质环境中产生的;而其产生之后,随着所处的物质环境和社会环境的不断变化,其模态也不断发生变化;这种变化中充满着各种竞争,最终结果是某些陈述能够最后稳定下来,一方面分裂为客观存在的事实和对这些事实的客观描述,另一方面,分裂之后,事实或实在与陈述的关系就被颠倒过来(事实经由陈述而被建构出来,现在,陈述成为对事实的后发性的镜式反映);稳定发生之后,事实被建构的语境就成为黑箱,事实的情境性被消解;当然,在稳定的发生过程之中(有时候在稳定之后也会发生),会伴随着不断解构的过程,解构和建构都存在于事实的社会制造过程之中。

四、结语:科学从形而上学回归生活世界

《实验室生活》时期,拉图尔的主要工作在于批判传统科学哲学采取先验立场和逻辑方法为科学的超越性所作的形而上学式的辩护,打破了“发现的语境”与“辩护的语境”之间的二分,开始将科学奠基于生活世界,基于对实验室科学实践的人类学,打开了科学的建构性黑箱,再现了科学陈述与科学事实的建构过程。进一步的问题是,拉图尔的工作与早期SSK的工作之间是什么关系?拉图尔的立场与社会建构主义是否一致?拉图尔早期的思想在其后继的行动者网络理论中起到了什么作用?这就需要我们从拉图尔在实验室的物质环境与社会情境之间的张力入手,从历史与逻辑的视角,对《实验室生活》进行进一步的厘清。

[1] Alberto Cambrosio.Reviews of《Aramis,ou l’Amour des Techniques》and《Nous n’Avons Jamais été Modernes:Essai d’Anthropologie Symetrique》by Bruno Latour[J].Contemporary Sociology,1993,22(4):485.

[2] Bruno Latour,Steve Woolgar.Laboratory Life:The Construction of Scientific Facts[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,1986.

[3] Bruno Latour.In Memory:David Edge[J].Social Studies of Science,2003,33(2):191-192.

[4] Latour,Bruno. An interview with Latour[J].interviewed by T.Hugh Crawford,Configurations,1993,1(2):247-268.

[5] Steve Woolgar.Ontological disobedience?-Definitely!{perhaps}[M]//Stephen P.Turner and Alan Sica(eds),A Disobedient Generation.Chicago:University of Chicago Press,2005:309-324.

[6] Arie Rip.Citation for Bruno Latour,1992Bernal Prize Recipient[J].Science,Technology,&Human Values,1993,18(3):379-383.

[7] H M Collins. Review of Laboratory Life:The Construction of Scientific Facts by Bruno Latour and Steve Woolgar[J].Isis,1988,79(1):148-149.

[8] Michael Lynch. Art and Artifact in Laboratory Science:A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory[M].London:Routledge&Kegan Paul,1985.

[9] 卡林·诺尔—塞蒂纳.制造知识:建构主义与科学的与境性[M].王善博,等,译.北京:东方出版社,2001.

[10] 卡林·诺尔—塞蒂纳.实验室研究——科学论的文化进路[M]//贾撒诺夫,等.科学技术论手册.盛晓明,等,译.北京:北京理工大学出版社,2004:124.

[11] Bruno Latour&Paolo Fabbri.La rhétorique de la science:pouvoir et devoir dans un article de sacience exacte[J].Actes de la recherche en sciences sociales,1977,13(1):81- 95.

[12] Michael Lynch.Technical Work and Critical Inquiry:Investigations in a Scientific Laboratory[J].Social Studies of Science,1982,12(4):499-533.

[13] Bruno Latour.Insiders&Outsiders in the Sociology of Science;or,How can We Foster Agnosticism?[J].Knowledge and Society,1981(3):212.

[14] 成素梅.科学知识社会学的宣言——与哈里·柯林斯的访谈录[J].哲学动态,2005(10):51.

[15] Michael Lynch.Scientific Practice and Ordinary Action[M].Cambridge:Cambridge University Press.1993:98.

[16] 大卫·布鲁尔.知识和社会意象[M].艾彦,译.北京:东方出版社,2001:8.

[17] Bruno Latour.Reassembling the social:an introduction to Actor-network theory[M].Oxford,New York:Oxford University Press,2005:扉页.

[18] Alex Oliver.Fact[M]//Edward Craig.Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy.Routledge,Oxford,2005:266.

[19] 布鲁诺·拉图尔.我们从未现代过[M].刘鹏,安涅思,译.苏州:苏州大学出版社,2010:98.

[20] Richard Whitley.Black boxism and the sociology of science:a discussion of the major developments in the field[J].Sociological Review Monograph,1972(18):61-92.