疏勒河流域植物群落梯度变化及景观异质性

2014-08-25郝媛媛刘惠峰颉耀文

魏 伟,郝媛媛,张 娟,刘惠峰,颉耀文

(1.兰州大学资源环境学院,甘肃 兰州 730000; 2.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070)

疏勒河流域植物群落梯度变化及景观异质性

魏 伟1,2,郝媛媛1,张 娟1,刘惠峰1,颉耀文1

(1.兰州大学资源环境学院,甘肃 兰州 730000; 2.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070)

以疏勒河流域为研究区,在对231处植物调查样方分析的基础上,结合遥感数据和现有植物植被数据,对研究区植被群落和植被景观进行了分类和细化,研究了疏勒河流域植物分布随地形等要素所发生的变化及空间分布特征。采用线性抽样测量法计算网格线上的相对频率,依据该指标对研究区植物景观异质性进行了分析。结果表明,研究区以白刺(Nitrariatangutorum)、骆驼刺(Alhagisparsifolia)、柽柳(Tamarixsp.)、黑果枸杞(Lyciumruthenicum)、盐爪爪(Kalidiumfoliatum)、合头草(Sympegmaregelii)等群落为主,这些群落交错分布,相互影响,是研究区中影响生态系统结构、功能和动态的重要因素,形成了疏勒河流域独特的植被群落体系。沿不同的海拔,在垂直网格线上植被类型较丰富,分布较杂,相对频率均在50%以下,从景观异质性的不同梯度表现来看,优势种群中各植被类型的相对频率均不高,通过垂直方向上的异质性分析发现,植物群落和植被景观的整体异质性较低,更多表现为在异质化方向上的均质性。而沿纬度走向,水平网格线上植被分布单一,而且单一植被分布面积较广,优势种群表现最为明显。

植物群落;空间分布;景观异质性;线性抽样测量;相对频率

植被是陆地生态系统的重要组成成分,具有调节气候、维持与更新土壤肥力、保护与提高生物多样性等生态服务功能[1]。植被类型及其空间分布格局作为表征植被差异的基本特征,是生态学研究的基本问题和重要内容之一[2-3]。围绕这些内容,国内外学者对不同地区不同梯度的植被进行了大量的研究,其中既有研究单一植被类型空间分布[4-5],也有分析特定区域内不同植被空间格局[6-7]。总体来看,当前对植被空间格局的研究集中在两大领域:一是植被群落空间分布及其对气候的响应[8-10],二是植被变化与其所在区域环境因子的关系[11-13]。目前,众多学者开始利用遥感和地理信息技术开展对植被空间变化及驱动因素的研究,主要是基于遥感影像利用植被指数提取植被信息,在地理信息系统软件中将提取的植被信息进行时间和空间的分析[14-15]。本研究试图在上述研究的基础上,尝试利用植被类型图综合野外采样数据,将遥感影像、植被详细类型与野外植被调查相结合编制成植被类型空间分布图,利用不同海拔网格线上植被的空间变化和不同植被组分在各网格线上的相对频率和平均信息量进行植被景观异质性评价,以期摸清疏勒河流域宏观尺度上的植被类型和分布特点。

1 材料与方法

1.1研究区概况

研究区位于河西走廊西端,91°45′-98°30′ E,38°00′-42°48′ N,西邻新疆哈密地区,东接嘉峪关市,南靠祁连山与青海省接壤,北依马鬃山与内蒙古自治区毗邻。总面积约17万km2,在行政区划上包括玉门市、敦煌市、瓜州县、肃北县和阿克塞县。年平均气温7~9 ℃,年平均降水量不足60 mm,蒸发量在1 500~3 000 mm,年均气温为6.9~9.3 ℃,≥0 ℃积温为3 398.0~4 085.3 ℃·d,无霜期为182~198 d。光热资源丰富,对农作物和天然植被的光合作用有利,而夏季气温日差较大也有利于植物干物质积累。该区主要植被类型有骆驼刺(Alhagisparsifolia)、白刺(Nitrariatangutorum)、红砂(Reaumuriasoongorica)、黑果枸杞(Lyciumruthenicum)、柽柳(Tamarixsp.)、梭梭(Haloxylonammodendron)等,广泛分布于河西走廊洪积倾斜平原和干燥剥蚀低山。群落结构简单,植被盖度低,隐域性植被分布范围较小,但类型较多。

1.2数据来源

植被基础数据来源于疏勒河流域植被类型分布图和中国1/1 000 000植被类型数据库,数据类型为.shp,主要内容包括植被型组、植被型和植被群系及亚群系等信息,在此基础上,参考研究区遥感影像对其植被类型进行解译,参考植被类型图对解译结果进行修正,参考2013年疏勒河流域植物样方调查结果(共213个调查点),对上述解译植被类型和植被数据库进行修改和分辨率提高,将二者综合成研究区新的植被类型空间分布图。依据植被类型代码将其转换为GRID数据,输出栅格大小统一为100 m(图1)。其他数据包括研究区DEM数据(分辨率30 m),水文和气象及其他辅助图件。此外,为研究植物群落的空间分布特点和景观异质性,对全流域出现的植被景观和植物群落进行了编码,其中植被景观保留了全国统一编码(表1),植物群落在参考全国编码的基础上,对部分群落编码进行了重编码(表2)。

1.3植物样方调查

野外调查于2013年7月进行,在疏勒河流域共布设231处样地(其中78处为农田),其中布设天然植物样方153个(图2),样方大小为0.5 m×0.5 m~10 m×10 m不等(样方大小依据所属景观及样方内的主要物种而确定)。分别调查各样方内出现的物种种类、数量等信息,同时记录样方所在经纬度、海拔和景观类型等。在153个植物样方内共调查出101种被子植物,隶属于25科70属,其中双子叶植物21科56属84种、单子叶植物4科14属17种。

1.4研究方法

利用植被类型图(GRID格式)和DEM数据,沿经度线(从西向东)布设6条网格线,分别用V1、V2、V3、V4、V5、V6来表示,沿纬度线(从北到南)布设4条网格线,分别用P1、P2、P3、P4来表示,以此代表垂直梯度和水平梯度(图3),分别计算两个方向各条网格线上地形变化特征和植物群落的变化情况,在Originpro 8.0中用以研究不同植被沿不同梯度的空间分布及变化特征。

图1 研究区植被景观图Fig.1 Vegetation landscape map of study area

表1 研究区植被景观组成及代码表示Table1 Vegetation landscape components and codes in study area

表2 研究区植物群落组成及代码表示Table 2 Phytocoenosium components and codes in study area

续表2

图2 样方布设位置示意图Fig.2 Location of the quadrate sample sites

植被景观异质性计算采用线性抽样测量法[16-17],即在研究地区的DEM图、植被景观图上设置一条或若干条穿越该景观的网格线,将这些网格线依据尺度划分成等长的线段,记录每一个线段上某类景观要素的出现或缺失,运用信息论的原理和方法对抽样进行观测统计分析,定量评价和比较网格线上景观组分的分布特征。当景观中仅存在某一种景观组分或该景观组分完全不存在时,对该景观组分来说景观是匀质的,不存在该景观组分分布的不确定性;当某一种景观组分出现在景观中,并占有一定的比例,该景观组分在景观中的分布出现了不确定性,即景观出现异质性[18-19]。随着景观组分出现的相对频率的增加,其异质性相应地提高;当该景观组分的相对频率增加到某一临界值(50%)时,该景观组分在景观中占主导地位;随着其相对频率的继续增加,其分布的不确定性开始下降,景观重新出现均质化的趋势,景观异质性开始降低[20]。因此,景观组分的异质性随着景观组分在景观中相对频率的变化而变化。

本研究中,在计算植被类型景观异质性时为便于与不同梯度的植被分布比较,采用与上述相同的10条网格线(垂直网格线6条,水平网格线4条),利用生成的网格线分别统计各植被类型出现的次数(用以计算绝对频率)、初始出现位置、终止位置和总信息量[21-22]。依据上述数据进一步计算各植被景观在各网格线上的相对频率(f)。计算公式如下:

f=(F/S)×100%

(1)

式中,S为网格线被分割的不同线段总数,F为某一植被景观组分在该网格线上占据(或出现)的线段数。

图3 网格线布设示意图Fig.3 Location of the profile line map

2 结果与分析

2.1植物群落的梯度变化特征

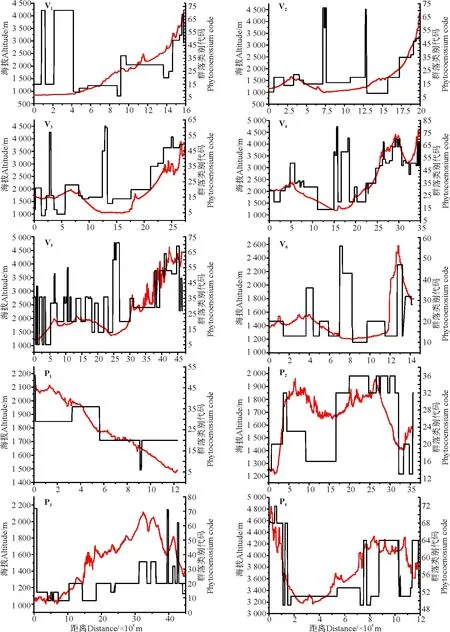

结合植物群落、海拔高度和地面距离三者关系来看(图4),在垂直网格线上,从北至南方向上,V1海拔高度从823 m急剧升高到4 300 m,植物景观依次为白刺+膜果麻黄荒漠→沙漠→白刺+膜果麻黄荒漠→沙漠→白刺+膜果麻黄荒漠→梭梭砾漠→短叶假木贼砾漠→蒿叶猪毛菜砾漠→冰草草原→紫花针茅+风毛菊。优势植物为白刺、风毛菊、红景天、垂头菊、红砂、膜果麻黄和蒿叶猪毛菜,约占总物种数的87.7%。随着海拔升高,植被从沙漠无植被、荒漠植被到稀疏植被过渡。V2上地形主要为高山和亚高山,海拔变化经历了由低(1 200 m)-高(1 700 m)-低(1 000 m)-高(4 400 m)的过程,优势种主要有柽柳、白刺、膜果麻黄和合头草,约占该网格线上总物种数的91%,主要为半灌木和低矮灌木。从V3开始,所在区域地形愈发复杂,海拔在1 000~4 550 m剧烈变化,各条网格线上的植物群落变化多样,优势种群不明显,植被类型同样变化多端。V3~V5的海拔从北向南依次升高的同时,地形也在高海拔区域变得更为复杂,植被从梭梭、白刺、针茅占优势到各种植被交错分布,无明显优势种。整体来看,随着研究区纬度从高到低,海拔依次升高,景观从荒漠、沙漠、稀疏植被到灌木类草原过渡,群落结构也越来越复杂,低海拔区有明显优势种群,高海拔区各种植被交错分布,群落优势种相对不明显。

在水平剖面上,P1海拔从西到东依次降低(从2 200 m降到1 300 m),地形呈现稳定降低态势,植被也较为单一,分别为蒿叶猪毛菜、短叶假木贼和红砂。其中蒿叶猪毛菜约为25%,短叶假木贼22%,红砂约为49%,其他类型约占4%。P2上地形变化复杂,从1 260 m降低至1 200 m,又急剧升高至2 000 m,然后降到1 600 m,后又升高到1 950 m,急剧降至1 400 m,大约经历了5次地形起伏变化,在区域的范围内,植物群落以红砂、合头草、白刺、红砂白刺混合群落、骆驼刺和短叶假木贼等为主。这些物种交错或混合分布,尤以合头草和短叶假木贼最为典型。P3上所在地形起伏较大,海拔从西到东由1 100 m升高到2 200 m后又降至1 300 m,在此区域内植被虽交错分布,但优势种群表现较为明显,主要为沙拐枣、红砂、合头草和少量人工农田,且以红砂最多。P4上地形变化更加复杂,海拔落差也进一步加大,从4 800 m降至3 100 m,又缓慢升高至4 400 m,然后又降到3 600 m,后又升高到4 000 m,经历了4次地形起伏变化,植被类型主要有冰草、沙生针茅、紫花针茅、矮嵩草。在低海拔区主要为沙生针茅,占总物种的52%,海拔4 400 m的地区主要为矮嵩草,约占总物种的19.8%,海拔较高区4 600 m处主要为藏亚菊,4 800 m处无植被生长,主要为裸地和冻土。

图4 不同网格线上地形与植物群落关系Fig.4 Relations between topography and phytocoenosium in different profile

注:红线代表海拔高度;黑线代表植物群落类型(黑线水平线代表群落)。V1~V6分别为6条网格垂直线,P1~P4分别为4条网格平行线;横坐标代表网格线起始端到末端的地面水平距离,相应的代码所对应的植被群落与表2相同。

Note:The red line represents altitude; black line indicates vegetation types.V1~V6are vertical profile lines, and P1~P4are horizontal profile lines.The phytocoenosium codes are same as in Table 2.

2.2不同植被景观异质性分析

通过计算每条网格线上各群落出现的相对频率后发现(图5),在垂直方向上,V1上共出现6种植被景观,其中最大相对频率为33.3%,植被景观为灌木荒漠,主要为白刺、骆驼刺和柽柳群落,说明这3种植物为该区域优势种,而且分布区域广,出现的频率高;其次为无植被地段,相对频率为22.2%,主要景观为沙漠、戈壁和常年积雪带。而V2上,出现的植被景观共有10种,其中灌木荒漠景观出现的次数最多,其相对频率也最高,为31.2%,其次为半灌木、矮半灌木荒漠景观,相对频率为25.0%,相对频率最低为禾草、杂类草盐生草甸景观,相对频率为6.2%。V3上相对频率最高的植被景观为灌木荒漠和半灌木、矮半灌木荒漠,二者均为20.0%,两者相比半灌木、矮半灌木荒漠分布面积最广,但分布较为分散,灌木荒漠分布较为集中,且呈连片状分布。V4和V5上植被景观最为破碎,类型分布也最多,其中V4上共约16种植被景观,其中相对频率最高(23.3%),分布最为广泛的为半灌木、矮半灌木荒漠,主要植物群落为红砂、蒿叶猪毛菜和合头草。V5上主要植被景观为半灌木、矮半灌木荒漠和矮半乔木荒漠,二者相对频率分别为34.3%和21.6%,其中前者面积分布也最广。V6上植被景观变得较为单一,主要为灌木荒漠和半灌木荒漠,二者相对频率分别为42.8%和35.7%,二者占到总景观组分的78.5%。

图5 各植被景观组分在不同网格线的相对频率分布Fig.5 Relative frequency map of vegetation landscape types in different profile

注:V1~V6分别为6条剖面垂直线,P1~P4分别为4条剖面平行线;红色线段代表样地中不同植被景观出现的频次。相应的代码所对应的植被景观与表1中相同。

Note:V1~V6are vertical profile lines and P1~P4are horizontal profile lines.The red line represents frequencg map of different vegegation landscape types.The vegetation landscape code is seen code of Table 1.

4条水平剖面上植被景观均较为单一,P1、P2和P3上植被景观主要为半灌木荒漠和灌木荒漠,其中P1上相对频率分别为66.7%和33.3%。P2上相对频率二者均为50.0%,P3上半灌木荒漠相对频率为45.5%,灌木荒漠相对频率为27.2%,其他景观相对频率均在20%以下。P4上植被景观与前3条有明显不同,主要分布有温带丛生矮禾草+矮半灌木荒漠草原、禾草+苔草高寒草原、嵩草+杂类草高寒草甸和高山垫状植被,其中温带丛生矮禾草+矮半灌木荒漠草原相对频率最高,其为42.8%,其次为禾草+苔草高寒草原(相对频率为38.4%)。P4和其他3条差异较大是因为此条网格线切割在研究区低纬度地区,此处位于疏勒河流域上游,海拔高,气温低,降水相对较多,出现了与研究区北部迥异的植被景观。

综合6条网格线上植被景观及其相对频率特点可以看出,垂直剖面上植被较丰富,分布较杂,相对频率均在50%以下,而沿纬度走向,水平网格线上植被分布单一,而且单一植被分布面积较广,优势种群表现尤为明显。无论从梯度分布特征还是相对频率来看,研究区植物群落和植被景观的整体异质性均较低,更多表现为在异质化方向上的均质性。在疏勒河流域以荒漠-绿洲-高山为主的景观中,半灌木荒漠、灌木荒漠、温带丛生矮禾草原、矮半灌木荒漠、禾草+杂类草盐生草甸是主要的植被景观。植被类型中主要以白刺、骆驼刺、柽柳、黑果枸杞、合头草为主,且处于绝对优势地位,这些植被交错分布,相互影响,是该研究区中影响生态系统结构、功能和动态的重要因素,形成了疏勒河流域独特的植被群落和景观体系。

3 讨论与结论

疏勒河流域地形的纬度地带性表现十分明显,具体为低纬度地区海拔高,高纬度地区海拔低,从低海拔到高海拔之间地形起伏较大,海拔对研究区植被群落的空间分布、生态功能和动态变化影响较大。植被景观受地形影响,沿垂直方向上特征有明显差异,垂直方向上植被景观从北向南大致为:荒漠、半灌木、矮半灌木荒漠、灌木荒漠、草原化灌木荒漠、温带丛生禾草草原、人工绿洲、蒿草杂草草甸、高寒草甸、高山垫状植被。植物群落主要以白刺群落、骆驼刺群落、柽柳群落、黑果枸杞群落、盐爪爪群落、合头草群落为主,且优势种群在群落中占据主导地位。从景观异质性的不同梯度表现来看,优势种群中各物种的相对频率均不高,通过垂直和水平两个方向上异质性对比发现,植物群落和植被景观的整体异质性较低,更多表现为在异质化方向上的均质性。从整体上看,研究区植被分布垂直地带性明显,但在其内部各种植被相互交错,叠置分布,尤以优势种群表现最为明显。

从谢霞等[23]、靳盛海等[24]和章予舒等[25]对疏勒河流域的相关研究表明,研究区的气象条件和社会经济条件在近50年来发生了不同程度的变化,随着这些因子的变异,或将引起该地区植被及群落变化。高海拔地区高寒险峻,人类活动很少,影响植被景观变化的主要驱动力是气候、水文、冻土等自然因子;中低海拔地区,尤其在中游绿洲区,人类活动较强,人为因素就会成为植被景观变化的主要驱动力。尽管本研究探讨的是疏勒河流域现状植被空间分布和格局的基本特点,但经过样点调查和实地分析,并与现有资料进行比对,提高了精度和结果的可信度,仍可为今后该地区生态和植物资源的可持续管理提供参考和依据。研究中最大的障碍是受高海拔地区常年积雪和低海拔地区荒漠广布的影响,交通不畅,对部分植物群落分布的验证不足,需要在今后的研究中进一步解决。

[1]欧阳志云,王如松.生态系统服务功能与可持续发展[A].社会-经济-自然复合生态系统可持续发展研究[M].北京:中国环境科学出版社,1999.

[2]李卫红,周洪华,杨晓明,丁辉.干旱荒漠区草地植物群落地上生物量时空分布对地下水的响应[J].草业学报,2010,19(5):186-195.

[3]李小雁.干旱地区土壤-植被-水文耦合、响应与适应机制[J].中国科学(D辑:地球科学),2011,41(12):1721-1730 .

[4]白永飞,李凌浩,王其兵.锡林河流域草原群落植物多样性和初级生产力沿水热梯度变化的样带研究[J].植物生态学报,2000,24(6):667-673.

[5]Eskelinen A,Stark S.Links between plant community composition,soil organic matter quality and microbialcommunities in contrasting tundrahabitats[J].Oecologia,2009,161:113-123.

[6]Friedl M A,McIver D K,Hodges J C F.Global land cover mapping from MODIS:Algorithms and early results[J].Remote Sensing of Environment,2002,83(1):287-302 .

[7]Sandra D,Marcelo C,Fernado C.Plant functional traits and environmental filters at a regional scale[J].Journal of Vegetation Science,1998,9(1):113-122.

[8]Tan Z,Lal R, Smeck N E.Taxonomic and geographic distribution of soil organic carbon pools in Ohio[J].Soil Science Society of America Journal,2004,68(6):1896-1904.

[9]Ungaro F,Staffilani F,Tarocco P.Assessing and mapping topsoil organic carbon stock at regional scale:A scorpan kriging approach conditional on soil map delineations and land use[J].Land Degradation & Development,2010,21(6):565-581.

[10]王增如,杨国靖,何晓波,叶柏生.物种多样性和生物量分布规律对冻土活动层埋深变化的响应[J].草业学报,2012,21(1):10-17.

[11]张学霞,葛全胜,郑景云.遥感技术在植物物候研究中的应用综述[J].地球科学进展,2003,18(4):534-544.

[12]Anyamba A,Tucker C J.Analysis of Sahelian vegetation dynamics using NOAA-AVHRR NDVI data from 1981-2003[J].Journal of Arid Environmnents,2005,63(3):596-614.

[13]朱文彬,吕爱锋,贾绍凤.基于NDVI的柴达木盆地植被空间分异规律及影响因素[J].干旱区研究,2010,27(5):691-698.

[14]杨建平,丁永建,陈仁升.长江黄河源区高寒植被变化的NDVI记录[J].地理学报,2005,60(3):467-478.

[15]孙智辉,刘志超,雷延鹏,曹雪梅.延安北部丘陵沟壑区植被指数变化及其与气候的关系[J].生态学报,2010,30(2):0533-0540.

[16]刘学录,任继周.河西走廊山地-绿洲-荒漠复合生态系统的景观异质性分析[J].甘肃农业大学学报,2003,47(3):290-295.

[17]刘学录,任继周,张自和.河西走廊山地-荒漠-绿洲复合生态系统的景观要素及其成因类型[J].草业学报,2002,11(3):40-47.

[18]魏伟,赵军,王旭峰.石羊河流域土地利用类型景观异质性[J].生态学杂志,2010,29(4):760-765.

[19]邬建国.景观生态学中的十大研究论题[J].生态学报,2004,24(9):2074-2076.

[20]Knaapen J P,Scheffer M,Harms B.Estimating habitatisolation in landscape planning[J].Landscape and Urban Planning,1992,23:1-16.

[21]Basnyat P,Teeter L D,Flynn K M.Relationship sbetween landscape characteristics and nonpoint source pollution inputs to coastal estuaries[J].Environmental Management,1999,23:539-549.

[22]傅伯杰,陈利顶.景观多样性的类型及其生态意义[J].地理学报,1996,51(5):454-462.

[23]谢霞,杨国靖,王增如,王杰.疏勒河上游山区不同海拔梯度的景观格局变化[J].生态学杂志,2010,29(7):1420-1426.

[24]靳盛海,殷密英,刘少玉,陈德华,温吉利,王昭.基于遥感的疏勒河流域生态景观变化分析[J].南水北调与水利科技, 2007,5(5):68-71.

[25]章予舒,王立新,张红旗,李香云.甘肃疏勒河流域环境因子变异对荒漠化态势的影响[J].资源科学,2003,25(6):60-65.

(责任编辑 武艳培)

ThechangesofplantcommunitiesandthelandscapeheterogeneityinShuleRiverBasin

WEI Wei1,2, HAO Yuan-yuan1, ZHANG Juan1, LIU Hui-feng1, XIE Yao-wen1

(1.College of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;2.College of Geographical and Environment Science, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China)

The vegetation communities and landscape types in Shule River basin were classified and refined based on 231 plant-square survey combined with remote sensing data and existing vegetation data to reveal the characteristics of spatial distribution and other changes of vegetation types with the terrain and other elements.The vegetation landscape heterogeneity was analyzed using the grid line relative frequency from linear sampling method.The results showed thatAlhagisparsifolia,Nitrariatangutorum,Lyciumruthenicum,Tamarixsp.,Kalidiumfoliatum,Sympegmaregeliiwere the main vegetation types in the study area which occupied an absolutely dominant position.These vegetation characteristics of staggered distribution and mutual influence were the important factors influencing the structure, function and dynamics of ecosystems to form unique vegetation communities and landscape system of Shule River.Along with different altitude, the vegetation types were richer and the distribution was more complex with the relative frequency less than 50%.For the different gradient performance of landscape heterogeneity, the relative frequency of dominant populations in different vegetation types were not high and vegetation communities and landscape heterogeneity were lower.Along the vegetation of latitudinal direction, horizontal cross-sectional distribution was single with a large area which had domain population advantages.

Phytocoenosium; spatial distribution; landscape heterogeneity; linear sampling measurement; relative frequency

XIE Yao-wen E-mail: xieyw@lzu.edu.cn

2014-05-20 接受日期:2014-09-04

中央高校基本科研业务费专项资金(lzujbky-2013-m02);国家自然科学基金项目(41471163、41261104);国家社科基金青年项目(12CTJ001);甘肃省自然科学基金计划项目(1107RJZA104)

魏伟(1982-),男,甘肃庄浪人,讲师,在读博士生,主要从事生态遥感与GIS应用研究。E-mail:weiweigis@126.com

颉耀文(1969-),男,甘肃甘谷人,教授,博导,博士,主要从事地图制图与GIS应用研究。E-mail:xieyw@lzu.edu.cn

Q948.15+8

:A

:1001-0629(2014)11-2050-10

10.11829j.issn.1001-0629.2014-0252