酸化加砂压裂在碳酸盐岩储层研究中的应用

2014-08-14张宇

张 宇

(1.长江大学, 湖北 荆州 434023; 2.中石化华北分公司工程技术处, 郑州 450006)

大牛地气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部东段,主要含气层位为上古生界太原组、山西组、下石盒子组以及下古生界奥陶系马家沟组。目前,上古生界砂岩储层的开发已经逐渐走向成熟,并进入规模化、工业化的开发阶段,但下古生界碳酸盐岩储层的勘探与开发都还处于起步探索阶段。

1 概 述

大牛地气田下古生界奥陶系马家沟组马5段气层岩性以灰、灰白色灰质云岩、含灰云岩和云岩为主。物性在横向上和纵向上均表现出较明显的非均质性,对大牛地气田马5层段的岩芯分析资料统计表明,马5储层孔隙度主要分布在1%~45%;渗透率主要分布在(0.01~0.48)×10-3μm2。另外,储层的温度分布在90~120 ℃,压力系数为(0.83~0.96)×10-2MPam,说明其为开发难度大的低孔、低渗、低压“三低”气藏。

针对大牛地下古碳酸盐岩低孔、低渗的储层物性特征以及微裂缝发育的地层特征,结合国内外碳酸盐岩储层改造的工艺技术,分析酸化改造的难点和关键,探索并形成适合大牛地气田下古碳酸盐岩储层改造的工艺措施,对华北分公司增储上产具有重要的意义。

2 大牛地水平井酸压

前期探井资料表明,大牛地气田下古储层直井工业投产困难。为了有效地扩大井筒的泄气面积,大牛地气田通过实践形成裸眼预置管柱管外封隔器完井的水平井分段压裂开发方式,施工过程中通过投入直径不同的球来控制各级滑套的开关,依次逐级进行压裂施工[1]。

2.1 酸压难点与关键

压裂酸化(酸压)的目的是在近井筒地层中形成能够有效改善油气渗流状况的酸蚀裂缝,同时解除近井筒地层的基质伤害,酸蚀裂缝的长度和酸化裂缝的导流能力是影响酸压效果的2个最重要因素。大牛地气田下古碳酸盐岩储层为中高温并伴有微裂缝发育的致密低渗、低压气层。在施工过程中,酸液与地层岩石的反应速度快,常规酸液体系在近井筒地带消耗量大,加上微裂缝对酸液的无效滤失,导致酸液的有效作用距离变短;而且由于地层压力系数低,残酸的有效返排也比较困难。

针对大牛地特定的地层条件,酸化改造的关键是控制酸岩反应速度、降低酸液滤失系数以及增加残酸返排能量。

(1)酸岩反应:酸岩反应为液固两相反应,其反应速率受氢离子传质速率、氢离子与岩石矿物的表面反应速度以及反应产物离开矿物表面的速率的控制[2],通过控制其中任何一个速率均可有效地控制酸岩反应速率。

(2)酸液滤失:酸液滤失分为有效滤失和无效滤失。有效滤失为酸液在压差作用下滤失进入地层岩石基质吼道与孔隙,酸蚀孔壁岩石与孔道中的污染物,增大吼道与孔隙半径,疏通孔喉,对地层基质起到酸洗改造作用;而无效滤失则为酸液滤失大量地消耗在填充地层中的微裂缝以及大溶洞等,降低酸液的有效作用距离。

(3)残酸返排:酸液与地层岩石反应结束后,要及时将残酸液返排出地层,以降低其对地层基质和酸蚀裂缝的伤害程度。残酸液的返排能力与其表、界面张力有关,但关键在于地层压力的高低[3]。

2.2 水平井酸压改造

控制氢离子传质速度可以有效地控制酸岩反应速度,一般采取增加酸液体系的黏度来降低氢离子和反应产物的传质速度,从而降低酸岩反应速度。另外,前置液对地层的降温作用、岩石壁面与酸液体积的面容比以及酸液流速等因素也不能忽略。目前,控制酸岩反应速率的酸液体系以及工艺种类繁多,以交联酸、胶凝酸等缓速酸液体系和前置液酸压、多级交替注入酸压等工艺为代表的深穿透酸压改造技术在国内外得到广泛应用。

结合大牛地气田下古储层酸化的难点,优选合适的酸液体系和酸压工艺技术并配套水平井裸眼管外封隔完井进行水分段酸压,形成以下酸压配套技术。

(1)缓速酸体系:以交联酸[4]、转向酸[5]和胶凝酸[6]为代表的酸液体系,不仅可以有效地降低酸液与岩石的反应速率,而且还可以起到降滤失的作用,提高酸液的有效作用距离。

(2)助排工艺措施:采用助排剂及液氮伴注工艺[7],降低残酸液的表、界面张力;同时利用氮气膨胀助排作用,提高残酸液的返排效率。在酸液注入时泡沫还可以起到缓速和降滤失作用。

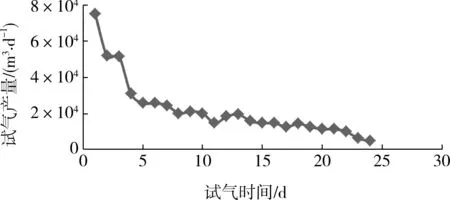

3 水平井复合改造技术

统计分析大牛地气田下古储层前期水平井酸压改造效果,认为虽然不同的酸液体系(交联酸、转向酸和胶凝酸)施工效果有所不同,但是施工后产量均表现出初期高,后期递减快的特点。PG1井和PG2井压后试气产量与时间的关系如图1和图2所示。

图1 PG1井压后试气产量与试气时间的关系曲线

图2 PG2井压后试气产量与试气时间的关系曲线

结合大牛地下古储层的地质特征,分析认为虽然下古储层微裂缝发育,但储层的岩性(云岩为主)均质性较强,酸液对裂缝壁面刻蚀相对较均匀,不能形成高低不平的凹凸沟槽,导致酸化施工后,刻蚀裂缝在闭合压力的作用下随着时间的延伸而缓慢闭合,所以,裂缝的有效导流能力逐渐减弱,表现出稳产时间短,产量递减快的特点。

3.1 胶凝酸酸压

胶凝酸是缓速酸的一种,利用高分子胶凝剂稠化酸液体系来增加体系的黏度,高黏态体系不仅可以降低体系中氢离子的传质速度,而且还有利于裂缝宽度的扩张,降低裂缝壁面与酸液体积的面容比,从而增加酸液的有效作用距离。胶凝酸的特点是缓速效果好、施工摩阻低、对地层的伤害小(相比交联酸)。目前,大牛地气田下古碳酸盐岩储层的两口水平井(如PG5井)采用胶凝酸酸压施工,均取得了良好的改造效果。

水力压裂与压裂酸化所形成的油气导流通道的机理有所不同,依靠支撑剂对水力裂缝的充填,形成长期高导流能力的填砂裂缝。目前,水力压裂普遍应用于砂岩储层,碳酸盐岩储层的应用相对较少,只有在微裂缝发育的储层中进行过单一的水力压裂改造[8]。与酸化相结合的复合压裂改造技术是利用前期酸液来降低地层的破裂压力和延伸压力,并刻蚀裂缝壁面,解除地层基质伤害;后期水力压裂充填并形成的长期高导流支撑裂缝,可以有效地改善改造效果。

3.2 复合改造技术

单一的施工工艺越来越不能满足油气田勘探开发日益增加的难度,因此对施工工艺提出了更高的要求。酸化与加砂压裂协同作用的复合改造工艺技术,充分利用了酸液对地层的刻蚀以及支撑剂充填裂缝的优势[9-10],在实践中具有极强的针对性。与此同时,其他如气体爆燃与水力压裂相结合的复合改造技术也不断得到重视[11]。

目前,酸压与水力加砂压裂的复合改造技术在国内油气田已得到应用,新疆油田SH1132井[9]和长庆靖边气田G14-10井[10]的复合压裂改造均取得了较好的效果。根据大牛地气田前期酸压效果分析,认为胶凝酸酸压效果较好。本文选用前置胶凝酸压裂,尾追水力加砂压裂后充填的工艺技术,通过施工井的效果分析判断该工艺在大牛地气田下古储层的适应性。在复合改造过程中,为了防止前置胶凝酸对后置压裂液的影响,施工过程中采用隔离液隔离以保证施工的顺利进行。

4 PG4井复合改造工艺技术

PG4井是位于大牛地气田下古碳酸盐岩储层的一口开发水平气井,完钻层位为马52层段,水平段井深3 145~4 146 m,但水平段钻遇具有全烃显示的长度较短。设计采用裸眼预置管柱管外封隔器完井,分9段压裂改造投产。为了提高单井产量,施工采用胶凝酸酸压和水力加砂压裂复合改造工艺技术,以期达到较好的改造效果。

4.1 施工规模

PG4井复合改造过程中,首先泵注前置胶凝酸液压裂,随后泵注隔离液,最后尾追7%~14%砂比的压裂液充填裂缝。胶凝酸和压裂液体系如下:

(1)胶凝酸配方:20%HCl+1.5%缓蚀剂+ 0.15%铁离子稳定剂+0.5%助排剂+0.5%起泡剂+0.4%增稠剂

(2)原胶液配方:0.45%HPG(一级)+1%KCl+0.1%HCHO+0.5%助排剂+0.5%起泡剂+0.2%Na2CO3

对于PG4井钻遇的储层情况,进行酸蚀裂缝宽度扩展模拟(见图3),计算优选表明,采用200 m320%HCl+0.4%胶凝酸、5 m3min排量施工,形成的有效酸蚀裂缝长度为180~200 m。考虑裸眼段储层的表面反应和滤失,并结合地层中裂缝的发育情况,分别对每一段液量进行优化。另外,兼顾每段产能和裂缝扩展,对不同层段进行加砂量的优选。

图3 PG4井酸蚀裂缝宽度扩展模拟剖面

4.2 施工效果分析

压裂液分段破胶和全程液氮伴注工艺的复合改造工艺的针对性更强,PG4水平井采用8 mm油嘴控制放喷排液,20 mm孔板流量计测试气产量,而PG5井(压裂规模与PG4井相似)胶凝酸压裂效果单一,两井压后试气产量与试气时间关系如图4所示。

图4 PG4井和PG5井压后试气产量与时间的关系曲线

复合改造施工工艺在PG4井施工效果明显,不仅无阻流量高,而且试气产量较稳定,说明储层改造效果良好,天然气资源得到了有效的动用。

5 结论及建议

压裂酸化与水力加砂压裂的复合改造工艺在充分发挥两种工艺各自优势的基础上同时互补,前置胶凝酸液不仅能有效地降低地层的破裂压力,延伸裂缝并刻蚀裂缝壁面,而且还可以解除近井筒地层的伤害;尾追压裂液携砂液进入裂缝,依靠支撑剂充填并支撑裂缝,酸化后裂缝壁面强度更高,支撑剂嵌入程度相对减弱,为充填层长期高效的导流能力提供保障。分段破胶和液氮伴注工艺的复合改造工艺在PG4水平井的成功实施,为以后大牛地气田下古生界储层的开发提供了借鉴。

[1] 张恒,刘洋,李强,等.水平井裸眼分段压裂完井技术在苏里格气田的应用[J].石油钻探技术,2011,39(4):77-80.

[2] 陈赓良,黄瑛.碳酸盐岩酸化反应机理分析[J].天然气工业,2006,26(1):104-108.

[3] 徐永高,王小朵,陆红军,等.苏里格气田完善压裂助排措施试验效果分析[J].油气井测试,2006,15(2):32-34.

[4] 伊向艺,王允诚.碳酸盐岩储层交联酸酸压技术研究与应用[D].成都:成都理工大学,2006.

[5] 赵增迎.粘弹性表面活性剂转向酸体系的流变性能及酸岩反应动力学研究[D].北京:中国地质大学(北京),2006.

[6] 胡佩,胡星琪,赵金洲.新型高温高粘酸液胶凝剂的合成及酸液体系的研究[D].成都:西南石油学院,2005.

[7] 赵立强,李年银,李文锦,等.普光气田大型酸压改造技术[J].天然气工业,2007,27(7):4-7.

[8] 曹欣,兰建平,黎荣剑.乌兹别克斯坦碳酸盐岩油气藏水力压裂技术[J].油气井测试,2007,16(增刊):12-14.

[9] 张健强,袁飞,刘伟,等.酸压与加砂压裂复合改造技术研究与应用[J].新疆石油科技,2012,22(2):43-44.

[10] 吴月先,马发明,赵业荣.酸化与加砂压裂协同作业技术及其优势[J].石油钻探技术,2009,37(1):69-72.

[11] 林涛.油气井复合压裂新技术[J].钻采工艺,2004,27(3):26-28.