伏流河段上游小型水库的坝基开挖及防渗处理

2014-08-09张望舒李春一

张望舒 李春一

(河海大学 水利水电学院,江苏 南京 210098)

喀斯特地貌在世界各地的可溶性岩石地区广泛分布,地貌的构造岩石按成分主要分为碳酸盐岩、硫酸盐岩以及卤盐岩类,在岩溶地区其所占面积更是达到了地表总面积的10%。 喀斯特地貌在我国西南的大部分地区(广西、重庆、云南、贵州)较为常见, 而我国西南的大部分地区均处在亚热带季风性湿润气候地带,每年雨季的到来往往会带来长时间且丰富的降水,由于可溶性岩石特殊的物理化学特性, 往往给当地河流的河床结构以及周围山体的稳定性带来较多的不确定性。

伏流是河流从地表流动的状态转至地下运行的形态,通常包含进出口、伏流洞及上覆山体几部分。 伏流形成的地质原因,通常认为是天然状态下河流为适应最低侵蚀排泄基准面, 被河床下方暗河或管道水袭夺潜入深部的结果, 其进出口往往伴随有较为强烈的溶塌作用。 伏流多发育于石灰岩块状较厚的地区,不仅河床坡降较大, 同时在地面的交界处存在着长期以来发展的椭圆形断口。由于地质构造等其他复杂因素,伏流河段周围的山体有时会残留较老的河床面。 从地形上看,伏流河段建坝不仅能减少大坝的整体造价,同时也可造就优美的人文景观。

1 伏流河段地质条件以及伏流河段建库的必要性

喀斯特岩溶地区伏流河段常见有不良地貌的发育,由于长期暴露的风化作用,周围山体表层往往覆盖着大量的残积红土。在亚热带暖湿气流的作用下,夏季会出现大量长时期的降水,对周围的山体进行剥蚀,这将会严重影响周围山体的稳定性,在某些极端条件下甚至会产生泥石流等自然灾害。 泥石流的产生会使上、下游古河床底部被掩埋或覆盖,因而喀斯特地貌典型区域的河床底部常会淤积着大量的红土, 使得处理坝基问题更为困难。

由于岩溶地区独特的地质条件,地下溶洞、落水洞在该地区非常常见, 而底下溶洞往往会在河床两岸之间的部分相互穿插, 这进一步加深了伏流河段河床以下基岩分布以及受力的复杂性。

近年来,我国大力发展水利建设,地域辽阔、水资源储量丰富的西南地区自然成为了我国水利建设大发展的重点区域。 而西南地区独特的地理地貌条件给坝址的选择带来了较大的困难,我们不应只是要把易开发、地理条件优越的地段开发出来,也不能忽略地质条件相对较差地区的丰富的水资源储量。 伏流河段的水资源开发与利用成为了历史之必然。

由于重力坝本身的构造关系,在坝基面往往会存在较大的荷载。由于岩溶地区独特的地质环境,基岩在长期的地质构造过程中岩石与岩石之间的完整性和连续性往往会受到较大的破坏,会对岩石的强度和抗渗能力造成影响。所以我们必须对岩石进行一系列的处理,使之具有足够的抗渗能力、较为良好的一致性和均匀性,以及耐久能力,以防止在渗流的长期侵蚀作用下导致基岩的理化性质发生变性(泥化现象等)。

2 坝基开挖注意事项

为了使大坝能够建立在完整坚硬的基岩上,我们必须对基岩表面的风化松动的石块以及风化层加以去除。 由前文所述,由于岩溶地区周围山体的独特构造条件, 在河床处往往淤积着大量的残积红土,残积红土有着较大的吸水性,再加之西南地区气候湿润,沉积在河床底部的红土往往有着较大的密度,使得传统的人力开挖变得不现实,必须依靠重型机械来进行合理开挖。 坝基开挖的深度要求,应根据坝基自身的受力情况、岩石强度以及完整性,结合上部结构对基础的要求来综合确定。 由于基岩上部长期残留着较厚的红土层,使得坝基部分的岩石风化较弱,保持较良好,开挖到红土层底部后,不需要对基岩进行过于复杂的处理。 高坝对基岩的开挖程度较高,而中低坝则相对较低。

坝基开挖的边坡必须保持稳定,在岩溶地区的边坡常伴有大量松软的残积红土和多年生灌木, 需对边坡周边的环境进行完整的观察分析, 对于基岩稳固的边坡只需对其上方覆盖的土壤进行清理即可, 而对于呈独立块状并在较短的一个时期内有明显滑移的边坡,则不光要进行上方的积土清理。 对于独立基岩块数多、个体小的,需要进行爆破处理;而独立基岩相对较少、个体较大的则需要进行锚固, 填补独立岩石之间的缝隙并在表面布置钢丝防护网。 为保持坝体的抗滑稳定,应开挖成水平或向上游倾斜的斜面;两岸岸坡应开挖成台阶形,以利于坝块的侧向稳定;基坑开挖轮廓应尽量平顺,避免有高差悬殊的突变,以免应力集中造成坝体裂缝; 在距基岩相对较近的地底若存在软弱夹层,也应一并挖除。

为保持基岩的完整性,应分层开挖且应考虑到可能存在的地下暗河将深层岩与基岩之间的空隙填充使得坝基面的抗震能力减弱。 当开挖到距设计高程0.5-1.0 米的岩层时,宜用手风钻造孔,小药量爆破。 如岩石较软弱,也可由人工借助除风镐清除。

当开挖工作完成后, 还需要对岩石表面进行彻底的清洗,清除破碎、松动的石块,对突出的尖角进行磨平处理。

3 防渗帷幕的构建

3.1 帷幕灌浆的防渗标准

由于岩溶地区地下流网的复杂性和丰富性,在坝基面往往会产生较大的扬压力,对坝体的整体抗滑稳定性产生不利影响,所以必须对坝基的渗流问题作出相应的处理。 在进行灌浆帷幕设计时,需要针对岩溶地区的独特地质条件来确立防渗标准。 只有合适于这种独特地貌的防渗标准, 才能有效判断是否应该设立防渗帷幕以及灌浆范围。 而在此问题上国内并无十分严格的准则,灌浆帷幕的设计很大程度上依赖于设计者的整体把握。

我国1978年颁发的《混凝土重力坝设计规范》(试行)中规定,在防渗帷幕体内,岩体的透水性根据不同坝高应降低到下列单位吸水量(w)值:

低坝(坝高小于30m)W<0.03-0.05/(min.m.m)

中坝(坝高等于30~70m)W=0.01-0.03/(min.m.m)

高坝(坝高大于70m)W<0.01/(min.m.m)

而在国内外的实际工程上, 对于该问题的看法并不统一。而较为常用的方法是针对该单一伏流河段基岩的岩性, 通过岩石的透水性实验来进行针对性细节的拟定。

3.2 灌浆帷幕的位置

拟定灌浆帷幕的位置,既要防止岩溶地区相邻岩层之间的错动使灌浆帷幕因受拉断裂而失效, 又应使防渗帷幕能够较好地防止坝基岩石受到渗流的破坏。 一道有效帷幕的建立,将在防渗帷幕的前端出现很高的压力水头,若其太靠近下游,则会使上游方向大量的坝基岩石处在高扬压力和孔隙水压力不利状态下,对坝和基岩的稳定极为不利。 为满足前一要求,应尽量将帷幕后置在距拉应力区较远的位置上;为满足后一要求,使得较多的基岩处在帷幕的保护之下,则应尽量向前缘移置。

重力坝的坝体较厚,坝基较宽在,设计时一般不允许在底面上存在拉应力区。 在我国, 多放在距上游坝面4~8m 的廊道内,看来也有必要再向上游移动一些。在岩溶地区的特殊地理条件环境下, 应根据坝基下岩层的构造来做适当的调整以保证整体结构的稳定性。

3.3 灌浆帷幕的深度与范围

按照目前国际上较为主流的观点,灌浆帷幕的作用主要是将较大的渗流通道堵塞,从而有效地减少渗流流量,但是降低坝底扬压力还是需要依靠排水解决。 所以,确定有效的防渗帷幕的深度与范围,对于减少渗流流量是非常关键的。

在岩溶地基及其他可能存在大型通道的地基上建坝,过去的许多经验往往不能再继续借用。 过去在岩性较为良好的地基上建坝的经验告诉我们, 较大的岩溶通道漏出的水占据了总漏水量的绝大部分。所以只要能够找到这些较大的岩溶通道,漏水问题基本就能得到解决。

以往,在岩溶十分发育的地区,防渗帷幕的深度常常会达到这个坝高的2~3 倍。若该地段岩溶并不十分发育,依然可以使用在非岩溶地区构建防渗帷幕的经验去建立。 当防渗帷幕的深度大于100m 时,须在岩体中开挖隧洞,分层施工。

3.4 灌浆孔排数、距离以及钻孔方向的选择

无论是高坝还是低坝,只要能用孔距1.5~3.0m、一排灌浆孔能达到规定防渗标准的,就可采用一排孔,否则,就需采用多排孔。基岩状况决定了灌浆的孔数排数,而与坝的高低无较大关联。

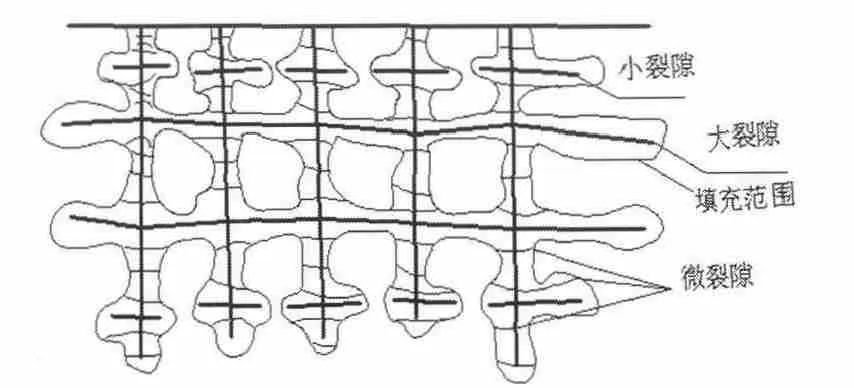

从过去建坝的灌浆经验中可以看出,在某些承受能力极弱的岩层中灌浆,常常因承受不住很高的压力,导致行浆较近,挤密较差,一排孔难以达到规定的防渗要求(坝越高,规定的防渗标准越高,越难用一排孔达到)。 为达到规定的防渗标准,常常会先做1~2 排压力较低的防渗孔,然后再布置压力较大的防渗孔。防渗帷幕和基岩中的裂隙夹角较大时, 则可以考虑用上述方法做成二排或三排灌浆孔,能够取得更好的成效。 如图1 所示。

由于喀斯特岩溶地貌区别于其他的典型特性,在伏流的上游地底往往会存在较大的地下暗河或裂隙, 这样的暗河或裂隙常呈多层状水平或小倾角分布。 由于水流有流动的特性,地下暗河往往呈自上而下从高到低的发育。 为了使防渗帷幕能够穿过较多的裂隙,同时保证帷幕和周围岩体的相对稳定,我们需要在两种可能发生的情况下找到一个平衡点:若主要裂隙倾向上游,这时就不宜追求钻孔多穿过裂隙,而应使钻孔向下游倾斜。 曾有人把帷幕比作一座“地下坝”,如果帷幕是高度阻水的,在帷幕之后有良好的排水措施将水排干之后, 就会使帷幕承受很大的水压力。 但倾向下游同时也对排水孔的布置以及减小扬压力不利。因此,除非迫不得已,一般都不宜将帷幕向下游倾斜。

3.5 基岩中构建混凝土防渗墙

由于坝体坐落在岩溶十分发育的石灰岩地基上,在防渗处理中,除主要用帷幕进行防渗以外,在某些部位还挖除填充物,回填混凝土,用混凝土防渗墙进行处理。

4 结语

本文基于笔者对喀斯特岩溶地貌的了解以及合理的理论论述提出了一些可能有效的解决方案,但在国内,对岩溶地区建库的相关规律的研究实属空白, 尚未提出一个广泛使用且合理可行的解决方案。 但是在水利建设大发展的今天,若忽视对水资源储量丰富的西南地区的水利开发,必然会造成极大的浪费。 在今后,我们的研究将着力于该地区建库的地基处理的试验。

[1]王思敬.坝基岩体工程地质力学分析[M].北京:科学出版社,1990.

[2]左东启.水工建筑物[M].河海大学出版社,2003.

[3]罗庆富,黄冬梅,顾金水.某岩溶地区伏流建库的主要问题初步研究[J].山西建筑,2007.

[4]缪启龙.现代气候学[M].气象出版社,2010.

[5]袁光裕,胡志根.水利工程施工[M].中国水利水电出版社,2014.