陈坤:图解生命

2014-08-08郭成

郭成

“生命和时间的关系不断提示着我,在这种环境中,我觉得身体特别舒服,那种对自然的感受又渐渐变得敏感起来。冬天里的干树枝慢慢发芽,令人激动。我觉得这些很精彩。”

采访陈坤之前,资料的收集很是困难,无论你如何变换着关键词搜索,演员陈坤的图像总是充斥着电脑屏幕。唯一一篇对他去年展览的报道,还是以“此陈坤非彼陈坤”的语调写就。这是一个媒体的、外放的、娱乐的时代,没有给内敛、虔诚、平静留下任何机会。就如同少林寺也要做推广、禅宗也要随当代一样,在如麻的现实中发出高亢的声响,才得以向更“好”的未来前进。

陈坤不以为然。他的工作室在黑桥艺术区的最深处,再往前走就没有路了。安静的院落门口种着竹子,清雅脱俗。盛夏的阳光配合着蝉声,将环境衬托得更加安静。

南方

在杂志上碰巧翻到了有关冷军的报道。“诶,冷军,我之前在珠海,跟他在一个动画公司工作。”陈坤喜道。

1987年,陈坤从四川美院毕业。改革开放初期,经济浪潮席卷神州大地,毕业后的陈坤被分配到四川雅安电视台。小城的官方电视台怎么能留住一个文艺青年的心?工作没多久,陈坤便辞职去了珠海的台资动画公司。青年涌向改革开放前沿的南方,成了那个时代的缩影。回忆起那段时光,陈坤却说:“我为什么要去南方?现在想想,完全是为了那里的阳光。”

多云的四川让人多么向往阳光。一次海南岛的旅行,满足了陈坤对灿烂的想象。决定出走时,是南方的阳光为他指明了方向。陈坤的第一份工作是在珠海的一家台资动画公司手绘动画稿。那时,公司里不管是硬件还是软件,都让来自祖国西南的他大开眼界。进口纸笔加上颜料喷枪,高级工具使这份工作充满了新鲜感。让他更加记忆犹新的是台湾企业成熟的企业文化,月末发工资时,老板总要把他叫到屋里,说上几句贴心的话,最后双手捧上一个厚厚的信封:“辛苦了,这是你这个月的薪金。”在陈坤的描述中,就连台湾老板的措辞都带着浓郁的宝岛风味儿。在这样的背景下,他们参与制作的米老鼠和唐老鸭,成就了80年代人的童年记忆。

但是时间一长,闷头制作动画的工作就显得枯燥无味。之后,陈坤在南方辗转,从珠海去了深圳,做雕塑、做设计,一晃就是20年。充斥着机会和资本的花天酒地,让他见足了世面,而即便是对商业浪潮的全身投入,也没有泯灭陈坤心底那份文艺情结。“叫一个搞艺术的人去做生意,是完全做不好的。人分好多种,有的人对钱有感觉,我就不行。”钱搞不定一些人,陈坤算是一个。他说:“但是,有些东西可以搞定你。”“有些东西”可能指的是对艺术真实的体验。

北京

2006年,一个从英国回来的大学同学在深圳见到陈坤,谈艺术。“伙计,你这个状态不行啊!”一句话又在他心底沉寂的平面上激起了浪花。“北京的艺术圈很活跃,去北京看看吧!”

“我先是来到索家村,看到那里的艺术家有平房盖成的工作室,工作室的门那么高,门前院子里胡乱地长着杂草。我喜欢这种跟土地很近的环境。”陈坤说,习惯了南方新城严密的规划和现代化的设计,北京从自然风景到人文风景呈现的完全是另一番景象。20年的南方经历使他对北方的变化敏感。“我喜欢北京这种状态,四季有变化,而且城市的边缘是有空隙、能呼吸的。”

2006年是中国当代艺术火爆的高潮。提到这个年份,总会让人联想到一个“是作品就能卖”的当代艺术圈。他闭上眼睛,摇摇头:“我当时完全没有顾及这些,而且那个时候也没有很好地卖过作品。我来北京,就是冲着这里的艺术气氛来的。”说到这里,陈坤沉默了片刻。院子里吱吱的蝉声和远处播放的交响乐混杂着直射进屋里的阳光,让人感觉到一种精神的力量。

陈坤反复提到刚来北京时,可以在五环外花很少钱买到很多吃的,五块钱买一大碗饺子,一块钱买一堆小白菜……这在深圳几乎是不可能的。从经济特区而来,北京城郊的鲜活,使他重新找到了人在追求经济效益之外的更大价值。“大学里的那种状态被重新焊接起来。”在20年追逐利益的生命旅程之后,陈坤在北京重新链接了80年代末的艺术追求。

经历了改革开放前沿的巨大冲击,重新捡起画笔的陈坤变得淡然而纯粹,安静的生活使他开始朝向自己的内心创作。“上大学的时候,我也激进过。”他拿起一张80年代在四川美院时照的黑白照片,背景是那时的大幅画作。画上的人群举起拳头,组成有力的畸形构图,照片上长发的青年正是年轻的陈坤。模糊的照片记录着那些充满激情的岁月,陈坤笑笑说:“现在我觉得,艺术不仅仅是这样的了。”

“北京的冬天,那种寒冷,四点半以后天就已经快要塌下来了。路灯并不明亮,隔着很远,冬天冷得你缩成一团。自然给人的感受特别明显,特别是春天来的时候,二月、三月,每一天,它的树叶、它的花、它的颜色都不一样。这种生命和时间的关系不断提示着我,在这种环境中,我觉得身体特别舒服,那种对自然的感受又渐渐变得敏感起来。冬天里的干树枝慢慢发芽,令人激动。我觉得这些很精彩。”他从这些变化中看到了自然,自然正是他自己。

生命的线

陈坤的画室宽敞明亮,他的画作在墙面上顺次挂开,淡淡的白或是淡淡的黑,画面中的形象隐隐约约可以辨认,凑近了才能看到画面的细节。蜿蜒细小的线条细密地充斥着画面,淡淡的人物形象作为底色,也就变得更加模糊。画面虚幻,却并不像色盲测试卡一样难以辨认和具有游戏性,干净整体的画面呈现出精神性的指向。那些细线犹如生命的能量从主体中发散而出,游离向画面的每一个角落,形成模糊的一片。

为什么是线?陈坤来到北方,明确地感受到春天植物的生长。“我看到春天三四月树枝发芽,一天一个样,这在南方是没有的。”温暖柔和的气候里长起来的植物似乎都要慵懒一些。“那里的植物没有特别的变化,一年四季几乎就是长好了放在那里。”陈坤将自然的变化映射到自己的生活上。投身商业浪潮的他渐渐忽略了对生活细腻的感受,灯红酒绿的特区景象令他厌倦,而北京鲜活的细节,让他重新找到了下海前的真实自己——焊接上了大学时文艺青年的追求。

“北京是有空隙的,这种规划上的空隙是文化得以生存和呼吸的根本。”陈坤在这种空隙中找到了自己的艺术语言。他有两幅作品可以明确地说明其作品变化的路径。一幅是一个头像,剥开表皮,露出了里面的肌肉。虚空的外表和鲜红的肌肉,一虚一实,对比明显。另一幅是同样的头像原型,剥开皮肤,从里面生发出来的就是他现在作品中弥漫的线。“从这两幅画中,你就能看出我作品发展的脉络。最开始,我是想寻找什么是最真实的自我,表皮和肌肉的关系,我觉得是比较明确的。后来我觉得,人重要的不是物质的部分,精神的内容才是更本质的。”画面上的线主要是红色和蓝色,这就像是血管和神经,这些蜿蜒、盘旋的线就像人的意识一样,蔓延到身体之外,形成一个场域,充斥全部画面。

陈坤的线做了很多尝试,我们也可以从他不同时期的作品中,看到这些细线的变化。他用这些代表血管和神经的细线营造一个能量场,如同红外摄影下的温度扩散,细线由密集到稀疏,也随着能量的耗散,表达在画面上。随后,画中出现了人物之外的主体——石头和干树枝。“那些树枝的生长让我感动。”对佛教智慧极感兴趣的陈坤,怀揣着万物有灵的观念进行创作。他将一块小石头放大到两米的画布上,蜿蜒的曲线盘绕成石头的形状,同样的红线和蓝线呈现了一块无机物的生命。这种等物齐观的观念构成了陈坤作品的主线,这也正是他从深圳来到北京,逃离商业而遁入艺术的最终目的。他在绘画中找到了自己精神的归属。

几乎是同样的形式,陈坤尝试着将这些崎岖蜿蜒的细线用浓稠的颜料表现,以求更加直观地表达血管神经的意向。同时,在绘画的内容上,他将视野放宽,汪洋的海面上盘绕着密密麻麻的细线——整个画面成了一个大的抽象画,海面的波涛和细线的缠绕,混合成两个维度上的抽象。我们从画面上既能感受到大海的浑然广阔,细线的盘绕又给人以精致细腻的独特感受。

看似形式单一的画面,将细线填充满一幅幅两米左右的画面并非易事。画笔落在画布上,有意识和无意识之间的对抗,逐渐显现出画面的形象,有我和无我的境界在绘画过程中交替支配着他的创作。每一幅作品都需要十天左右的制作时间。而在这些人体、石头、枯枝、自然的画面中,陈坤最喜欢两幅作品。

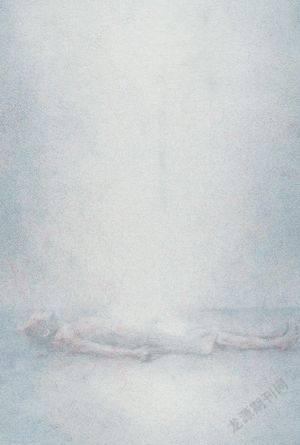

两幅都是他自己。一幅站着,细线像是从他的身体里蔓延出来,由浓到淡地充满整个画面。另一幅是他躺在地上,线的蔓延之外,一束光从身子里打出来,犹如科幻片第五元素最后的场景。人的能量与环境的沟通交流,让这幅画显得格外特别。说来也巧,画完这幅画,陈坤就出了车祸,右脚关节骨折,躺下了。

谈艺术必谈大概念,空、禅、意蕴、灵魂……而在陈坤这里,这些价值是通过自己的体验来实现的。也许画面上的元素只能为我们揭开十分之一的陈坤,更多灵性的体验埋藏在他自己的心里。他说:“我总会想象我的画被挂在一个纯白色的空间里,地板也是白的,会显得作品特别好看。”陈坤内心的平静是在当代艺术家中少见的,他的话语中所流露出来的沉稳与超脱,绝不是一般艺术家所及——因为他从商场而来。也许就像当年的弘一法师,经历过,也就释然了。描述并非言过其实,去网上搜搜陈坤,便知“本来无一物”的淡然。

直到采访结束,我也没有问出“演员陈坤有没有影响你的创作?”的问题。陈坤根本就不在意这些。他活得自在逍遥。