超稠油水平井生产效果影响因素及改善对策研究

2014-08-04于景锋张效恭陈河青中石油新疆油田分公司勘探开发研究院新疆克拉玛依834000

于景锋,张效恭,陈河青 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000)

王娜 (中石油新疆油田分公司风城油田作业区,新疆克拉玛依834000)

超稠油水平井生产效果影响因素及改善对策研究

于景锋,张效恭,陈河青 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000)

王娜 (中石油新疆油田分公司风城油田作业区,新疆克拉玛依834000)

风城油田超稠油油藏水平井的规模实施,为风城油田稠油增产做出了贡献。与直井相比,水平井在稠油油藏开发中具有较大的优势,增加了与油层的接触面积,提高了油层的吸汽和供液能力,周期产油量高、油汽比高,具有较好的经济效益。但同时随着水平井的大规模应用,部分井周期产油量、油汽比下降较快,开发过程中矛盾突出,研究表明地质参数、注汽参数、举升工艺及水平段动用程度是影响水平井生产效果主要因素,针对这些影响因素提出了改善水平井生产效果的一些措施。

超稠油;水平井;影响因素;改善对策;新疆风城油田

1 基本情况

新疆风城油田主要含油层系为侏罗系八道湾组与齐古组,沉积相类型为辫状河流相沉积,是新疆油田公司典型的超稠油油藏。自2011年开始大规模开发,近3年来逐步推广水平井,在八道湾组与齐古组稠油水平井总数已达到200多口,为油田的上产做出了很大贡献。但在实际水平井生产过程中,其生产效果受到一些因素的制约,致使部分井未达到设计产能,影响了油田产量。笔者旨在通过分析影响水平井生产效果的一些因素,结合最近几年现场措施实施情况,来总结提高其生产效果的一些有利措施,最大限度发挥水平井在超稠油油藏开发中的优势,以提高超稠油油藏采收率和经济效益,指导油田后续开发。

2 影响水平井生产效果的因素

2.1 地质参数

根据风城油田近3年的投产井生产效果分析,各个地质参数对生产效果的影响不尽相同,再结合单井地质参数,综合分析认为风城油田水平井生产产能与产能系数具有正相关性。定义产能系数:

式中:f为产能系数,m/(Pa·s);h为油层厚度,m;K为油层渗透率,m D;So为含油饱和度,%; μ为50℃原油黏度,mPa·s;D为油层埋深,m。

从式 (1)可以看出油层厚度越大、渗透率高、含油饱和度越高,水平井生产效果越好;原油黏度越高、油层埋深越深,水平井生产效果越差。

2.2 注汽参数

注汽速度直接影响进入油层的蒸汽干度。根据生产井数据统计,随着注汽速度的降低,进入油层的蒸汽干度也在降低,油井产油量也在降低。而注汽速度如果过大,再加上油层的非均质性较强,则极易造成汽窜。据统计与正常生产井相比,汽窜井在周期产油量、油汽比及生产时间上均约为正常生产井的50%,汽窜极大地影响了水平井的生产效果。

注汽量则是影响周期生产时间、周期产油量的重要因素。根据生产井数据统计,注汽量降低,油井的周期生产时间缩短、周期产油量降低[1]。

2.3 举升工艺

蒸汽注入地层以后,原油聚集到井筒周围,这就要求用最短的时间把聚集在井筒周围的原油运送到地表,最大限度地提高周期产油量。而传统抽油泵是一级举升系统,即抽油泵柱塞举液,其交变载荷点为一点,载荷的变化大,光杆及抽油杆的载荷变化较为集中,金属疲劳点集中,从而造成了抽油杆柱的断脱,缩短了油井生产时率,降低了产油量。

2.4 水平段动用程度

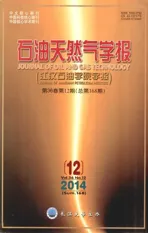

稠油水平井可采用主管、副管和主副管同时注汽3种方式,目前风城超稠油油藏采用的是主副同注方式。这种注汽方式下其注汽通道在A、B两点处,受水平段物性差异和A、B两点注汽影响而呈现出选择性吸汽,造成注汽孔道附近(A、B两点)处吸汽最多(图1)。从A点到B点水平段中部存在油水混合物,因为液体不可压缩性,蒸汽无法驱替水平段中部存在的液体,只有在A、B两点附近向周边压力低的地方推进,造成水平段中部靠副管热辐射来加热。形成A、B两点处聚集热量最多,导致水平段中部 (辐射段)油层原油吸收热焓较少,原油被加热体积较少,形成 “哑铃型”吸汽形态,造成水平井水平段动用程度较低,据统计风城油田水平井前3周期平均单井水平段动用程度仅为28%,严重影响了生产效果[2]。

图1 风城油田水平井焖开生产期温度测试剖面曲线

3 改善生产效果的方法

3.1 优化水平井设计,提搞油层利用率

根据式 (1)可知:在原油黏度和油层埋深一定的条件下,影响单井产能的因素是油层厚度、含油饱和度及油层渗透率[3,4]。但在油层厚度又一定的条件下,只有提高水平段的油层钻遇率,才能最大限度地利用油层,因此优化水平井设计显得尤为重要。

1)水平段长度 数值模拟研究结果表明,连续油层厚度大于5m时,当水平段长度大于200m,随着水平段长度的增加,产油量增幅变小,采出程度逐渐降低。

实际生产数据表明,水平段长度为180~250m时,周期产油量及油汽比较好。因此结合直井最优化井距确定常规水平井水平段长度为200m。

2)水平段垂向位置 模拟对比水平井水平段位于夹层下部1m、夹层上部0.5、1.5、2.5m的吞吐生产情况,结果表明,水平井水平段位于夹层上部0.5m(连续油层的底部)效果较好。

从现场跟踪实施来看,水平井水平段控制夹层上部0.5m操控性难度大,建议水平井水平段位于连续油层底部以上1.0~2.0m。

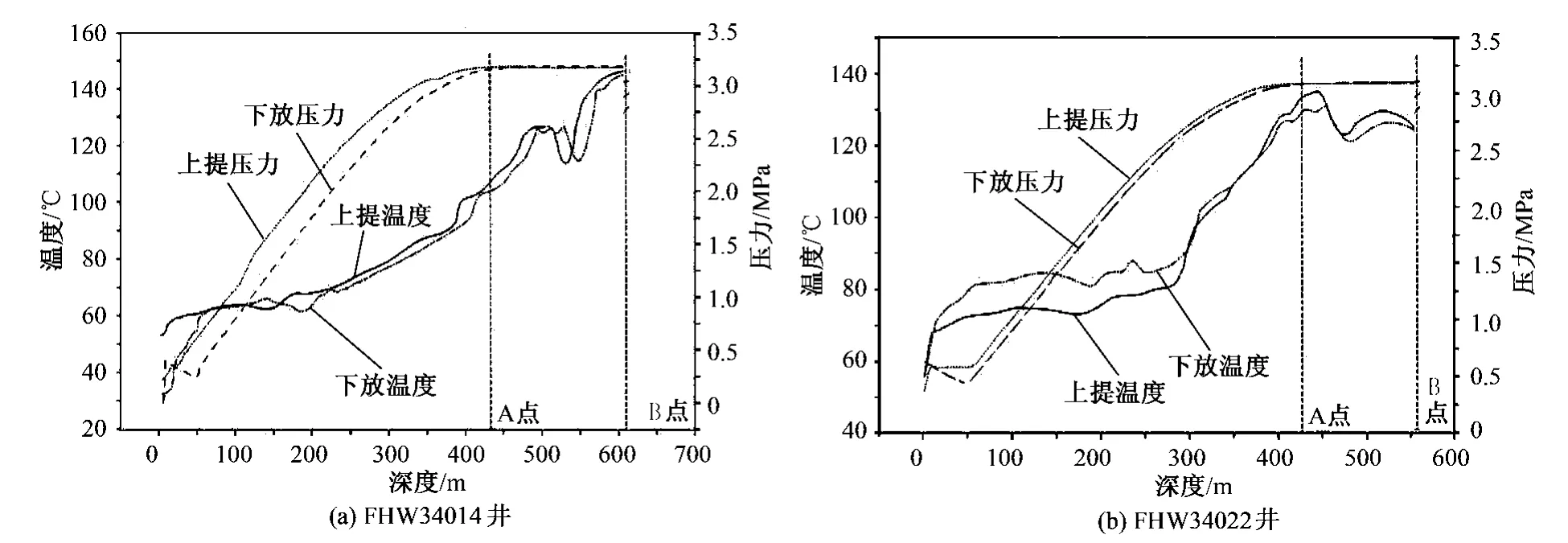

3)水平井井距 在确定水平段长度和垂向位置的基础上,模拟对比了水平井井距分别为50、60、70、80m的开发效果。结果表明,随井距增加产油量增加,采出程度减少。从效益概算结果看,70~80m井距经济效益最好,但采出程度相对于60m井距采出程度较低。另外从吞吐末期温度场的分布上看,70~80m井距的井间冷油带较多,而60m井距井间基本连通,考虑到平面上水平井与直井组合方式,因此推荐水平井井距为60m (图2)。

图2 常规水平井不同井距吞吐末期温度场分布

3.2 优化注汽参数,提升蒸汽利用率

从现场生产数据统计,分周期看,当注汽速度为240t/d时,基本满足了井底蒸汽干度的要求,油井的生产效果较好。综合各方面生产指标及油层的吸汽能力,因此风城油田水平井的注汽速度应控制为240t/d左右[5]。

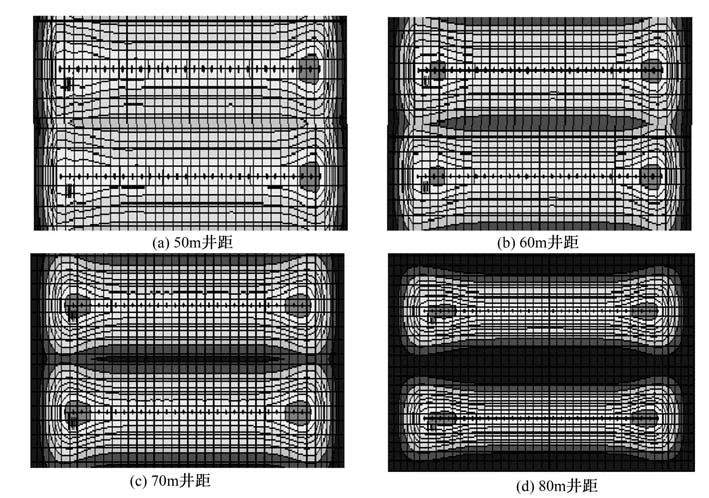

从现场生产数据统计,分周期看,第1周期加大注汽量井周期产油量要比未加大井产油量高,但油汽比略低,主要是由于第1周期时需对油层进行预热,不宜强度过大。第1周期注汽强度应为10t/m,第2、3周期注汽强度分别为12、14t/m,周期产油量和油汽比趋于合理(图3)。

3.3 应用串接泵,提升水平段泄油能力

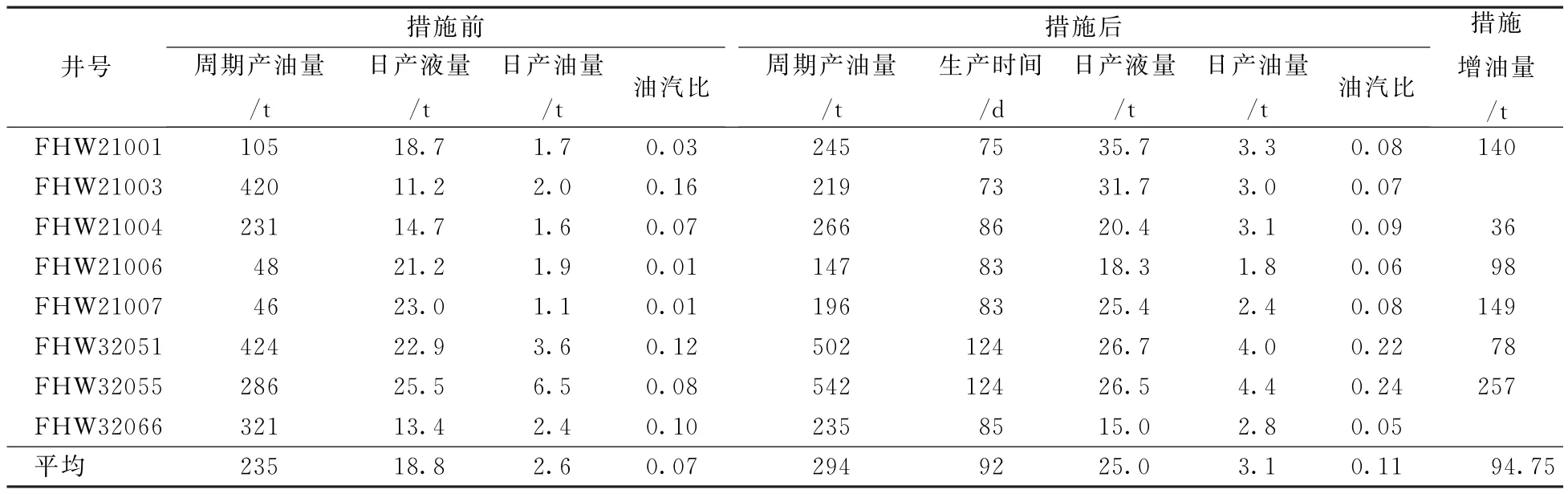

由于风城浅层稠油埋藏浅,转抽阶段动液面普遍较低,普通水平井斜抽抽油泵泵挂深度最大只能达到60°倾角,泵位距油层(水平段)较远,进一步加深泵位后普通水平井斜抽抽油泵泵效低于30%,无法满足生产要求。串接泵采油举升系统是采用多级举升方式[6],即若干个举液器分段举升,其交变载荷点为多点,载荷较为分散,光杆及抽油杆的载荷为逐渐变化,金属疲劳点不集中,增强了抽油杆的抗疲劳性,减少了抽油杆柱的断脱几率。同时通过该系统管式举液器、底阀的改进,可实现水平井大斜度多级式举升方式。现场试验8井次,串接泵措施前后生产效果统计见表1。对比发现应用串接泵后周期增油量明显,油汽比有明显改善。

图3 风城油田水平井前3周期注汽强度优选

3.4 调整副管位置,提高水平段动用程度

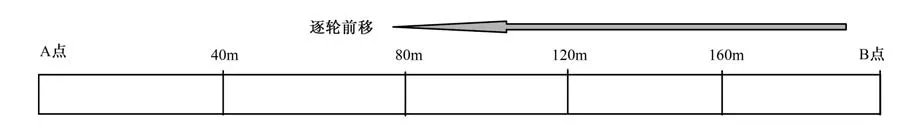

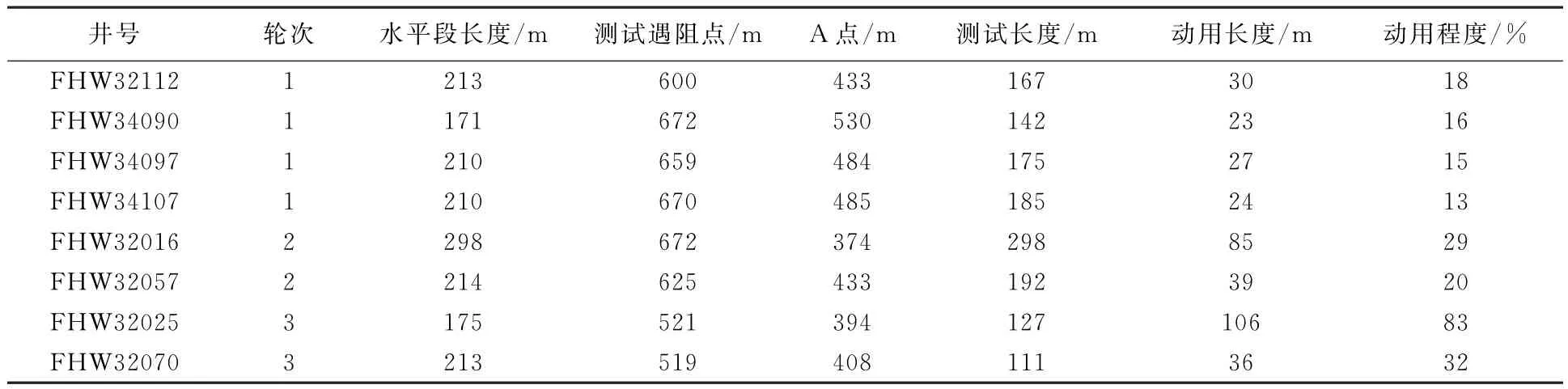

目前风城超稠油开采采用的是主副同注模式,通过逐轮调整副管位置注汽,从B点向A点逐轮移动40m左右(图4),结合测试资料发现,水平井水平段动用程度逐轮提高(表2)。

表1 转轮注汽前下串接泵生产效果统计表

图4 风城油田水平井副管注汽位置随注汽轮次移动距离

表2 风城油田水平井水平段动用情况统计表

4 结论

现场生产效果证明,在优化水平井设计、注采参数优化、使用串接泵、调整副管位置后,水平井普遍表现出高峰期生产时间变长、日产油水平与周期产油量增高的特点,且经济效益得到提高。这几种方法起到了改善超稠油油藏水平井吞吐开发的效果,为今后的水平井生产积累了经验。

[1]石爻,喻高明,谢云红,等.超稠油水平井蒸汽吞吐注采参数优化设计[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2011,33 (6):281~283.

[2]郭肖,杜志敏.非均质性对水平井产能的影响[J].石油勘探与开发,2004,31(1):91~93.

[3]姚永君,董明,王江,等.影响水平井产能因素分析[J].吐哈油气,2007,12(3):258~261.

[4]汪子昊,李治平,赵志花.水平井产能影响因素综合分析[J].断块油气田,2009,16(3):58~61.

[5]李卉.稠油油藏蒸汽吞吐参数优化及效果预测[J].石油地质与工程,2012,26(1):89~91.

[6]高明春.串接泵在浅层稠油水平井水平段中的举升应用[J].西部探矿工程,2012,24(4):55~56.

[编辑] 黄鹂

TE357.4

A

1000-9752(2014)12-0213-04

2014-09-10

国家油气重大专项(2011ZX05012-004)。

于景锋(1982-),男,2009年中国石油大学 (华东)毕业,硕士,工程师,现主要从事稠油开发和评价工作。