孤岛油田东区北Ⅱ类油藏二元复合驱开发技术

2014-08-04李延华王志勇傅剑中石化胜利油田分公司孤岛采油厂山东东营257231

李延华,王志勇,傅剑 (中石化胜利油田分公司孤岛采油厂,山东东营257231)

孤岛油田东区北Ⅱ类油藏二元复合驱开发技术

李延华,王志勇,傅剑 (中石化胜利油田分公司孤岛采油厂,山东东营257231)

孤岛油田东区原油黏度高,实施二元复合驱前井网完善程度差,是一典型的Ⅱ类油藏。根据东区二元复合驱油藏条件,不同开发阶段开发规律,采取相应的开发策略,开展精细油藏研究。先期油藏精细研究,分小层完善注聚井网;前置调剖段塞阶段,阶梯式优化注入浓度,促使形成高压力梯度变化带,强化段塞质量;二元主体段塞阶段,科学有序优化注采结构,确保注采均衡。通过不断治理,单元增油倍数达到4.33倍,综合含水率下降1.2%。

调剖;段塞;注采结构;二元复合驱

孤岛油田东区北Ⅱ类油藏二元复合驱位于东区馆陶组3砂层组至4砂层组单元中部,含油面积4.1km2,地质储量1467×104t。注入井55口,受效油井84口。2008年7月开始注聚,2010年1月转入二元复合驱,截至2011年12月,累计注入0.497PV,完成二元主体设计段塞的76.5%。与孤岛主体注聚单元相比,主要有以下4个方面的地质特点:一是多层合采,层间差异大。该单元发育9个小层,主力层大片连通,储量比重大,其中馆陶组3砂层组5小层储量占馆陶组3砂层组总储量的44%,馆陶组4砂层组4小层储量占馆陶组4砂层组总储量的66%;层间差异大,馆陶组3砂层组2小层渗透率最小,为560m D,馆陶组4砂层组4小层渗透率最大,为1220m D。馆陶组4砂层组9排以东有边水,油水界面为1269~1282m。二是原油黏度高。平面上原油黏度受构造因素影响,表现为顶部稀,边部和底部稠。地下原油黏度50~120mPa·s,纵向上从上到下黏度增加。时间上随开发时间的延长呈增大趋势,原油性质变差。较孤岛其他注聚单元地下原油黏度高,提高采收率难度相对大。三是层系井网复杂、井距小,加密井排单向受效。二元区北部15#、15-2#注入站区域为两排水井夹三排油井井网, 15-1#站区域为不规则行列式井网,区域井网复杂,相比孤岛同类注聚单元井距小,聚合物易突破,窜聚风险大。四是小层井网不完善。馆陶组3砂层组5小层采注井数比1.09∶1,馆陶组4砂层组4小层采注井数比0.6∶1,井网完善程度低。孤岛油田东区二元复合驱井网方式复杂,注入前井网完善程度低,原油黏度高,动态变化快。通过研究不同开发阶段的开发规律,针对不同开发阶段的开发矛盾,通过打基础、强段塞、调结构组合调整,取得了良好的开发效果。

1 精细研究,分小层完善注聚井网

聚合物驱井网控制程度的高低,对聚合物驱效果影响较大。井网控制程度高,聚合物驱替效果好、采收率高,反之采收率低。在提高聚合物驱控制程度方面主要采取了以下措施:一是进行了精细地层对比,开展了小层井网清理,小层划分更加合理。二是在注入方面实施转注、扶停注井、补孔改层等措施;在采出方面扶长停井、低效井补改、剩余油富集区布水平井等方式完善井网,逐步形成了水井合注,油井分采井网。通过先期井网调整,注采对应率提高了14.4%。

2 形成高压力梯度变化带,扩大波及体积

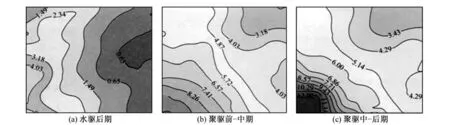

根据三维油藏物理模拟研究表明,聚驱时聚合物增加水相黏度,降低了水油流度比。通过吸附滞留使阻力系数增加,高渗通道被有效控制,地层压力场分布发生明显改善。在油藏内部形成高压力梯度变化带,从主流线向两侧非主流线剩余油区伸展,提高了波及体积及范围 (图1)。在高压力梯度下,可以克服毛细管力,致使盲端剩余油被拉出,宏观上表现为驱替出波及体积范围两侧剩余油区内的剩余油,形成一个从主流线向两侧扩展的油墙 (图2)。

图1 三维油藏物理模拟聚合物驱压力变化

图2 三维油藏物理模拟聚合物驱饱和度变化

东区注聚驱注聚前大孔道发育、层间矛盾突出,不利于高压力梯度变化带的有效形成。为此在前置调剖阶段,强化段塞调整,促使形成高压力梯度变化带,扩大波及体积。

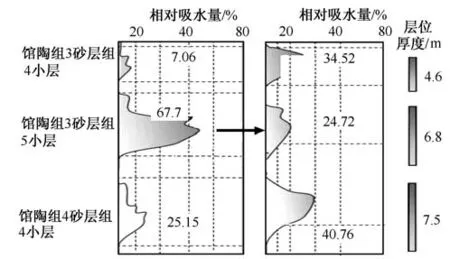

2.1 整体调剖控制高渗通道,促使均匀注入

采用高强度大剂量堵剂进行了大面积调剖,共调剖27井次,实际调剖过程中采用多段塞注入方式,根据压力的变化决定调剖剂的用量,直到压力达到所需数值,调剖后油压上升4.5MPa,注入吸水剖面明显改善,表明高渗通道得到有效控制(图3)。

2.2 阶梯式优化注入质量浓度,提高驱替效果

根据地层原油黏度,综合油层发育状况,阶梯式优化注入质量浓度。如15-2站原油黏度3000mPa·s,把注入质量浓度由2077mg/L优化为2373mg/L后,油压由8.7MPa上升到9.5MPa,实施后日产油量水平明显上升,综合含水率明显下降。

2.3 高质量浓度注入,油井适度控液

先后对日产液量大于150t、含水率高于95%的油井控制液量共12井次,日产液量下降450t。措施后,前置调剖段塞阶段单元阻力因数为1.38,表明段塞形成,有效地提高了波及体积。

图3 调剖前后吸水剖面对比

3 优化注采结构,确保注采均衡

根据东区二元复合驱井网方式、所出位置将二元复合驱分为加密井排区、正常井排区和边角井区。加密井排区井距小,聚合物易突破,注采对应较差。正常井排区井网完善程度低,边角井区同时受注水与注聚影响,见效差。针对不同区域的特点,实施分区分类治理,提高二元复合驱效果。

3.1 实施分层注聚,减缓层间矛盾

共实施分层注聚6口,如3-022井注聚后馆陶组3砂层组4小层吸聚差、馆陶组4砂层组4小层吸聚好,实施分层注聚后提高了馆陶组3砂层组4小层注聚量,减少了馆陶组4砂层组4小层注聚量,使生产层保持长效生产。

3.2 优化产液结构,提高原油产量

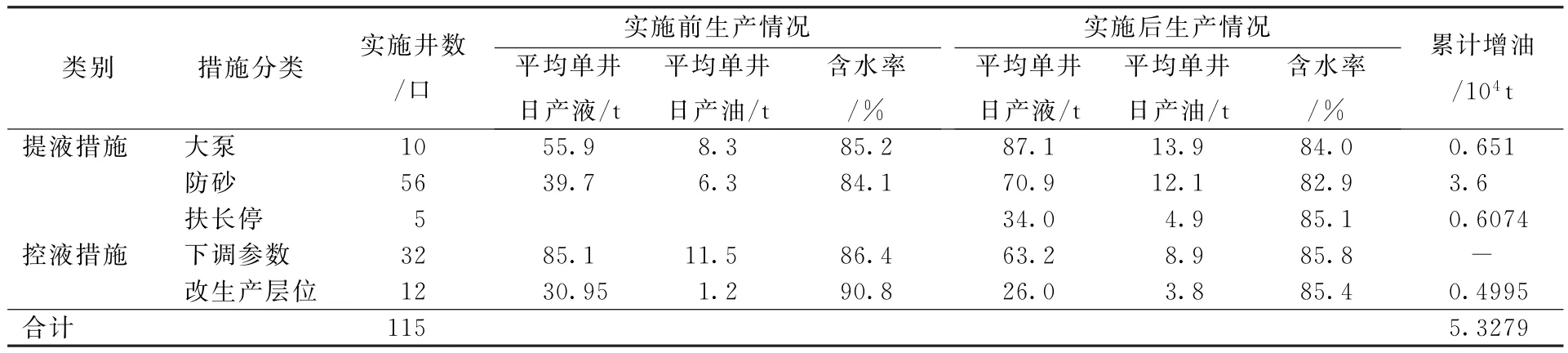

共实施产液结构调整115井次,调整效果如表1所示,措施后累计增油5.3×104t。

表1 东区二元复合驱产液结构调整效果统计表

3.3 优化部署高效新井,挖掘剩余油潜力

对层间潜力大的区域采用直井挖潜,油层厚度大的应用水平井挖掘砂层顶部剩余油潜力。东区北投产新井12口,日增油160t。

单元见效井78口,未见效井仅有3口,见效率96.3%,累计增油78.5×104t。含水率比数模预测低1.2%,单元增油倍数达到4.33倍。

该单元呈现明显的二元复合驱特点:一是界面张力主要分布于10-2m N/m数量级,对连续监测的7口注聚井界面张力(201井次)统计发现,分布在10-1m N/m数量级的占4.7%,分布在10-2m N/m数量级的占73.4%,分布在10-3m N/m数量级的占21.9%;二是产出原油重质组分先减少后增加,统计该单元78口见效井在不同时期的原油物性资料发现,其中见效早的13口油井表现出前置调剖段塞阶段产出原油密度和黏度下降、重质组分减少,二元主体段塞后,产出原油重质组分增加,说明水驱残余油和难以洗脱的重质组分从岩石表面剥离并分散于驱替液中驱出。

4 结论

1)二元复合驱具有注入周期短、动态变化快的特点,应根据不同阶段开发特点差异化调整,井网是否完善是二元复合驱效果好坏的关键。

2)二元复合驱见效具有一定的时限性,通过前置调剖阶段大面积调剖,提高段塞质量,优化注采结构,积极引效促效,才能实现高效、长效开发。

[1]侯健,杜庆军,束青林,等.聚合物驱宏观剩余油受效机制及分布规律[J].石油学报,2010,31(1):96~99.

[2]张贤松,郭兰磊,屈智坚,等.孤岛油田中一区聚合物驱先导试验效果评价及驱油特征[J].石油勘探与开发,1996,23(6):54~57.

[编辑] 帅群

TE354

A

1000-9752(2014)12-0194-03

2014-06-20

李延华(1968-),男,2011年大学毕业,工程师,现主要从事油田开发技术研究。