浅层稠油油藏水平井动用程度分析及措施效果评价

2014-08-04马鸿杨柳杨智杨凤祥中石油新疆油田分公司勘探开发研究院新疆克拉玛依834000

马鸿,杨柳,杨智,杨凤祥 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000)

刘衍彤 (新疆新易通石油科技有限公司,新疆克拉玛依834000)

浅层稠油油藏水平井动用程度分析及措施效果评价

马鸿,杨柳,杨智,杨凤祥 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000)

刘衍彤 (新疆新易通石油科技有限公司,新疆克拉玛依834000)

以新疆油田浅层稠油油藏水平井规模开发区为主要研究对象,综合运用储集层特征、生产测试、生产动态等资料,结合数值模拟研究成果,对水平井动用程度进行研究。结果表明,稠油水平井水平段动用不均衡的主要影响因素有:油层非均质性、油层钻遇率、注汽方式、水平井轨迹位置、汽窜等,利用分段注汽、均匀布汽、高温封堵、组合注汽、直井+水平井组合吞吐以及转换开发方式等可以改善水平井动用程度,进而提高稠油油藏水平井采收率。

克拉玛依油田;稠油油藏;水平井开采;开发效果;动用程度;开发方式

新疆油田浅层稠油油藏水平井规模应用从2007年开始,应用油藏类型多、规模不断扩大,产能比例不断增加。目前水平井采用蒸汽吞吐开发,随着生产时间的延长,不同类型油藏的水平井表现出不同的开发效果,且半数以上水平井进入吞吐后期,递减快,稳产难度大,如何有效改善水平井吞吐后期的生产效果[1~6]是目前稠油油藏水平井老区稳产的关键问题,而提高水平井水平段动用程度是改善水平井生产效果的首要问题。以油藏工程与数值模拟相结合的方法,对水平井动用程度进行分析评价,找出影响水平井开发效果的主要因素,并对改善水平井吞吐的措施效果[7~10]进行了分析评价。

1 水平井吞吐开发效果评价

截至2012年12月,新疆油田稠油油藏水平井整体开发区共有9块12个油藏,合计有水平井526口。按岩性统计,砂岩油藏井数占76%,砂砾岩油藏井数占24%;按原油性质统计,超稠油井占50%,普通稠油井占33%。水平井吞吐开发生产特征表现如下。

1)不同油品类型水平井周期生产效果差异较大 普通稠油油藏水平井第1周期产油量约是特稠油油藏水平井的1.5倍,是超稠油油藏水平井的2.5倍。周期油汽比普通稠油油藏水平井是特稠油油藏水平井的1.7倍,是超稠油油藏水平井的3.3倍。

前8周期累计产油量,普通稠油油藏水平井最高,单井平均达7000t以上,特稠油和超稠油油藏在6000t左右。累计油汽比普通稠油油藏水平井为0.32,特稠油的为0.27,超稠油的为0.23。

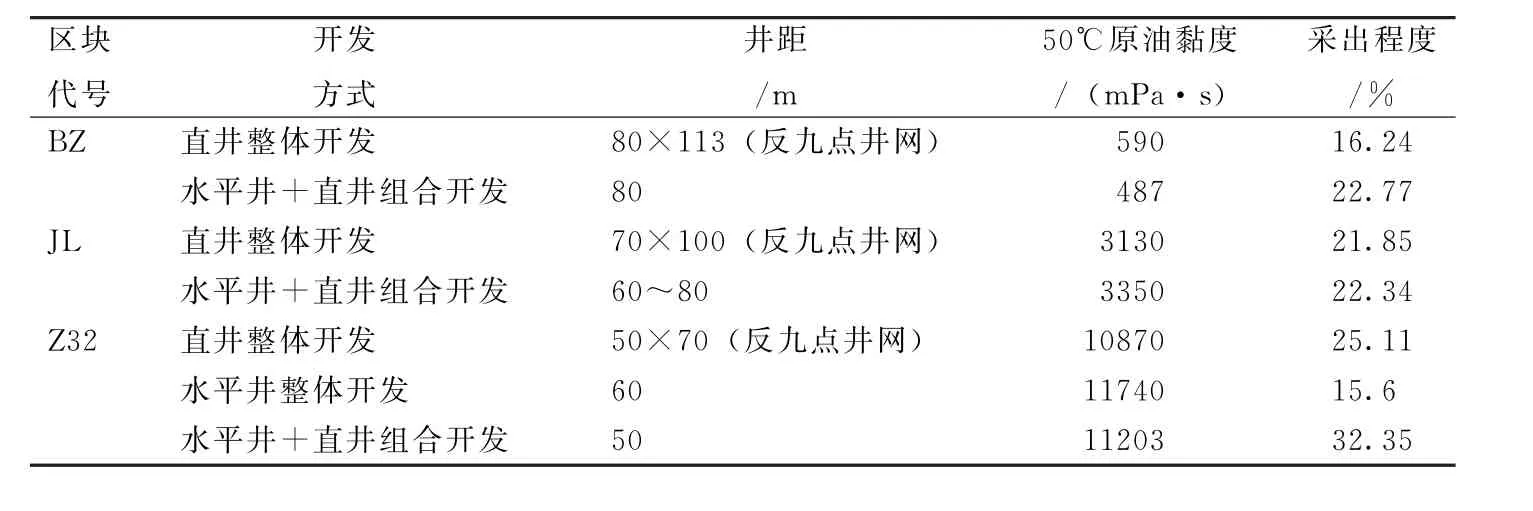

2)直井与水平井组合开发效果好 就目前的统计规律而言,直井+水平井组合开发效果好于直井或水平井单独开发,其采收率高于直井开发区1%~6%,并且油层厚度越大,其效果越明显(表1)。

表1 不同布井方式条件下采收率对比

3)水平井大多进入吞吐中后期,吞吐采收率较低 2006~2007年投产的水平井区块,单井日产油量低于1t、油汽比低于0.1的井逐轮增加,继续吞吐经济效益差。根据各区块水平井周期生产规律,结合经济评价指标,预测了各区块水平井采收率,砂岩普通稠油油藏水平井采收率为25%~39%,特稠油的在25%左右,超稠油的为10%~20%。

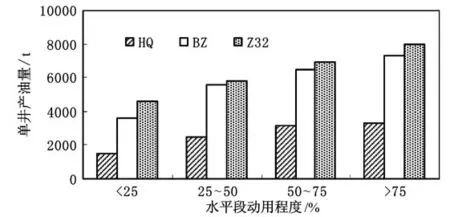

4)水平段动用程度差异大 从水平井温度剖面统计来看,水平段动用程度<25%、25%~50%、50%~75%、>75%的井数分别占18.7%、23.5%、12.6%和45.2%,不同水平段动用程度下单井产油量差异较大(图1),如何提高水平段动用程度是提高水平井整体开发效益的关键。

图1 水平段动用程度与产油量关系图

2 影响水平井动用程度的因素分析

1)油层非均质性的影响 渗透率高的水平段动用程度高。典型井水平段钻遇率100%,倾角90°,水平段A点(跟端)、中点、B点(趾端)渗透率分别为1525、1511、3375m D。从该井测试温度剖面看,水平段温度从A点55℃逐渐上升到B点80℃,物性好的B端动用程度高,其生产动态也显示出,吞吐前期生产效果较好,第3周期后周期产量及油汽比递减快,整体采出程度较低。

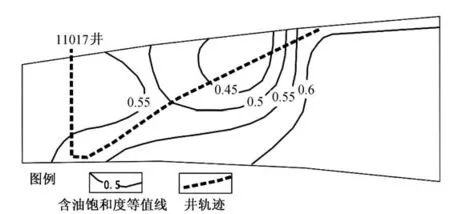

图2 11017井轨迹及拟合期末含油饱和度剖面图

2)水平井油层钻遇率的影响 油层钻遇率变化较大的水平井主要集中在油层较薄、且地层构造变化较大的区域。典型水平井水平段长度201.4m,实际钻遇油层水平段仅122m(A点至中点部分),油层钻遇率仅60.6%,温度测试剖面显示,从A点至B点温度逐渐下降,从70℃下降到45℃左右,受油层钻遇率影响,其周期生产效果也较差。

3)水平井水平段倾角的影响 11017井水平段钻遇油层情况显示,其水平段斜穿整个油层,水平段倾角较大,从拟合期末的温度剖面及含油饱和度剖面显示,高点 (B点)油层动用较好,而低点(A点)油层动用程度较差 (图2),该井的整体吞吐效果较差。

4)水平井注汽方式的影响 目前水平井主要采用主、副管同注方式进行注汽,主管注汽通道距A点50m左右,副管位置一般距B点(井底)20m左右,水平段热量分布在剖面上形成了A点处大, B点处小,水平段中部为前大后小细长状非对称 “哑铃型”形态。

根据温度剖面分析,主管注汽,有效吸汽井段为水平段的前2/3井段,而主副管同时注汽,温度剖面形态与副管的位置有关,副管下入A点附近注汽,水平段有效吸汽井段在副管末端前后约50m井段,副管在B点附近,温度剖面显示A、B点附近为高温区,副管下入水平段中部,水平段整体动用较好,动用较均匀。

5)汽窜影响 由于浅层稠油油层物性较好、胶结疏松、水平段渗透率各向异性,因此,注蒸汽过程中蒸汽易沿高渗通道流动,与周围直井或水平井发生汽窜,使得水平段动用程度降低。

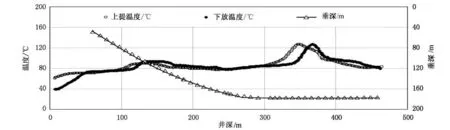

典型汽窜井水平段钻遇率100%,水平段倾角90.9°,水平段A点、中点、B点渗透率分别为2550、2100、3175m D,整体渗透率高。采用主、副管同时注汽,该井于2008年6月8日焖井,6月21~6月24日受邻井注汽干扰影响,井口温度达125℃续焖,期间6月23日进行了温度剖面测试,从该井测试温度剖面 (图3)看,水平段温度中部高、两端相对较低。受汽窜干扰的影响,1~2周期生产不正常,周期吞吐效果较差。

图3 典型汽窜水平井温度剖面图

从上面的分析可以看出,不同类型水平井受各种因素综合影响,水平井生产效果差异大。总体上油层钻遇率高,水平段储集层物性差异小,水平段倾角较小的水平井生产效果较好。

3 改善水平井动用程度的措施效果分析

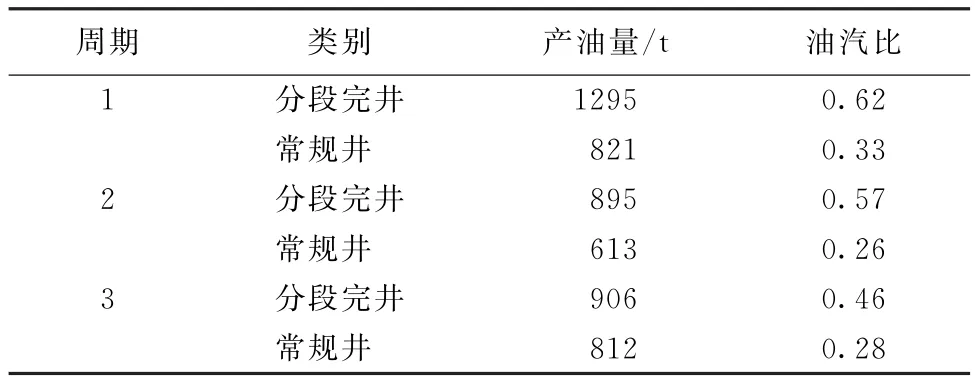

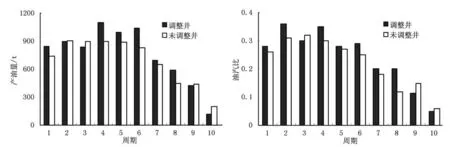

1)改善储集层非均质性对水平段动用程度影响的措施效果 为了改善储集层非均质性对水平段动用程度的影响,已开展分段完井、副管打孔注汽、布汽短接均匀注汽、调整副管注汽等多项试验,分段完井、调整副管注汽措施的吞吐生产效果较好(表2、图4)。

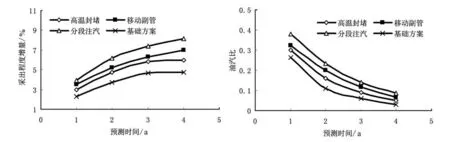

利用数值模拟方法,开展了移动副管、分段注汽、高温封堵等方案对水平段动用程度及开发效果的影响研究,结果见图5,与基础方案相比,分段注汽水平井生产效果最好,其次为移动副管注汽,高温封堵对水平井生产效果改善程度虽然不如前两个方案,但在一定程度上也改善了水平井水平段的动用程度。

表2 分段完井注采试验周期生产指标统计表

图4 调整副管井吞吐生产效果图

2)汽窜控制措施效果 为了改善汽窜对水平井生产的影响,近几年利用区域油井组合注汽开发方式有效地控制了汽窜,提高了蒸汽利用效率,有效改善了组合区域整体开发效果。组合注汽后,水平井汽窜井次比例由措施前的61%下降到措施后的32%,组合注汽井周期产油、平均日产油、油汽比分别是独立注汽井的1.4、1.2、1.6倍。

图5 不同注汽方式下水平井采出程度、油汽比对比图

3)转换开发方式措施效果 已开辟了一个普通稠油油藏水平井汽驱试验区,截至2013年12月,汽驱范围内7口水平井已全部见效,外围12口水平井中有9口也已经见效,汽驱采出程度9.9%,累计油汽比0.083。转驱后,试验区日产油由吞吐末的42.8t最高上升到108t,油汽比由0.07最高上升到0.12,产量递减明显减缓,取得了一定效果,为水平井转换方式生产提供了成功的经验。

数值模拟研究超稠油油藏转汽驱是可行的,直井间井距为80m,直井与水平井之间距离为50m,采用直井-水平井重力泄油汽驱,预测采收率为48.08%;水平井目前60m的井网蒸汽吞吐方式的最终采收率为21.6%,吞吐后转蒸汽驱采收率可达到32%~36%;当油层连续厚度大于10m,加密后采取30m井距重力泄油汽驱的方式时,蒸汽腔沿横向扩展较好,最终采收率可达到45%~48%。超稠油油藏直井-水平井汽驱试验区,转驱前日产油水平69t,阶段油汽比0.05,采注比0.37,转蒸汽驱1a,日产油水平、阶段油汽比、采注比分别提高到135t、0.2、0.94。

4 结论

1)水平段动用程度是影响水平井生产效果的重要因素,影响水平段动用程度的主要因素有:油层非均质性、油层钻遇率、注汽方式、水平井轨迹位置和汽窜。

2)分段注汽、移动副管注汽、高温封堵、组合注汽可以不同程度地改善水平井吞吐生产效果。

3)直井-水平井、水平井-水平井吞吐后转汽驱是改善水平井生产效果的有效途径。

[1]马德胜,郭嘉,李秀峦,等.浅薄层超稠油油藏蒸汽吞吐后开发方式实验[J].新疆石油地质,2013,34(4):458~461.

[2]钱根宝,马德胜,任香,等.双水平井蒸汽辅助重力泄油生产井控制机理与应用[J].新疆石油地质,2011,32(2):147~149.

[3]张玉芳.组合式井网在非均质油藏开发中的研究与应用[J].西部探矿工程,2010,(1):77~79.

[4]李鑫.稠油油藏水平井生产特点及效果影响因素分析[J].断块油气田,2012,19(增刊1):36~39.

[5]李新强,樊玉新,赵长虹,等.超稠油水平井蒸汽吞吐开发实践[J].中外能源,2011,16(11):55~57.

[6]窦宏恩,常毓文,于军,等.稠油蒸汽吞吐过程中加热半径与井网关系的新理论[J].特种油气藏,2006,13(4):58~61.

[7]王金铸,王学忠,刘凯,等.春风油田排601区块浅层超稠油HDNS技术先导试验效果评价[J].特种油气藏,2011,18(4):59~62.

[8]孙建芳.氮气及降粘剂辅助水平井热采开发浅薄层超稠油油藏[J].油气地质与采收率,2012,19(2):47~49.

[9]郭新华,徐雄,习长丰.百重7井区克上组油藏水平井与直井组合断续汽驱试验研究与实施 [A].第十五届五省 (市、区)稠油开采技术论文集[C].北京:中国石化出版社,2010.398~402.

[10]石晓渠.浅薄层稠油吞吐后转蒸汽驱技术研究[J].石油地质与工程,2008,22(2):93~96.

[编辑] 黄鹂

TE355.6

A

1000-9752(2014)12-0179-04

2014-08-02

中国石油天然气集团公司 “新疆大庆”建设重大科技专项 (2012E-34-05)。

马鸿(1971-),女,1993年西南石油学院毕业,高级工程师,长期从事稠油开发研究工作。