成都凹陷沙溪庙组下段沉积相研究

2014-08-04黄滢竹龚文平张方长江大学地球科学学院湖北武汉430100

黄滢竹,龚文平,张方 (长江大学地球科学学院,湖北武汉430100)

成都凹陷沙溪庙组下段沉积相研究

黄滢竹,龚文平,张方 (长江大学地球科学学院,湖北武汉430100)

在物源分析的基础上将原有砂组细分为小层,精细表征了成都凹陷沙溪庙组下段的沉积相平面展布特征及垂向演化规律。研究认为:受不同物源供给影响,研究区西部近物源方向发育辫状河三角洲,东北部远离物源方向发育曲流河三角洲,其主要沉积单元为三角洲前缘亚相,发育分流河道、水下分流河道、分流间湾、河口坝、泛滥平原等沉积微相类型。区内平面相展布具有较好的继承性,西部以近连片辫状河三角洲分流河道发育为主,东北部以条带状曲流河三角洲分流河道和鸟足状河口坝发育为主;垂向上,自下而上经历了水进-水退-水进的沉积演化过程。建立了研究区多物源控制下的不同类型三角洲沉积模式,为下一步勘探开发奠定了基础。

成都凹陷;下沙溪庙组;沉积相;三角洲

1 区域概况

成都凹陷位于四川盆地川西坳陷中段南部弱构造变形区,以北为NEE向隆起的新场构造带,以西为NE-SW向展布的龙门山前构造带,以南为呈SN向展布的知新场构造带[1]。总体上看,研究区是以温江-广汉为中心,并向东展布的低角度区域大斜坡,由NW至SE,地层埋深逐渐变浅,主要物源方向为西部龙门山褶皱带中、南段和东北部的米仓山-大巴山。研究区目的层为沙溪庙组下段 (JsL),前人将其划分为3个砂组、、),其中与为重点研究层段。

JsL为一套典型的砂泥互层陆相碎屑岩沉积,岩性以浅灰、灰绿色中粒-细粒岩屑长石砂岩为主,可见粉细砂岩及泥岩。砂岩颗粒分选、磨圆较好,填隙物包括泥质、方解石、白云石、硅质等,泥质杂基含量较高。胶结物中方解石体积分数一般为1%~10%,硅质体积分数为1%~4%,白云石体积分数相对较低(平均仅为0.05%)。胶结类型以孔隙式胶结为主,多为颗粒支撑结构。

2 沉积相类型

通过对研究区23口取心井岩心的观察与描述,结合砂岩厚度及砂地比特征分析,认为区内发育河流-三角洲相沉积,且以三角洲相为主。研究区西部受控于龙门山褶皱带中、南段物源,形成辫状河三角洲沉积,研究区东部受控于米仓山-大巴山物源,形成曲流河三角洲沉积。区内沉积相可进一步细分为三角洲平原、前缘及前三角洲亚相,主要发育三角洲前缘亚相,微相类型以分流河道、水下分流河道、分流间湾、河口坝、泛滥平原等为主。

2.1 三角洲平原亚相

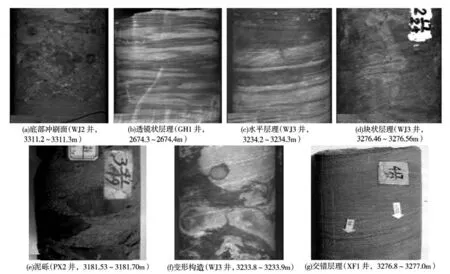

1)分流河道微相 分流河道微相为三角洲平原沉积的主体[2,3],不同类型三角洲,其分流河道特征亦不同:曲流河三角洲分流河道岩性主要为灰白色岩屑砂岩、岩屑石英砂岩,可见炭质条纹,以中粒砂岩为主;辫状河三角洲分流河道岩性主要为灰褐色岩屑石英砂岩,以粗-中粒砂岩为主。总体来看,辫状河三角洲分流河道沉积粒度较曲流河三角洲粗,同时砂岩厚度较大,反映了辫状河三角洲具有较强的水动力条件。二者正粒序特征均较清晰,颗粒分选、磨圆中等-较好,可见大型交错层理发育,大套砂岩底界与下伏地层呈突变接触,底部常见冲刷面构造 (图1),其上见大量的泥砾。测井曲线主要呈中-高幅钟形或箱形。

2)泛滥平原微相 泛滥平原为洪水期后沉积的细粒沉积物,岩性以泥岩和泥质粉砂岩为主,可见水平层理[9],沉积厚度一般较大且连续,构成三角洲平原的主要隔夹层,测井曲线主要为平直近基线形。

图1 成都凹陷JsL沉积特征岩心照片

2.2 三角洲前缘亚相

1)水下分流河道微相 水下分流河道为三角洲平原分流河道沉积的水下延伸部分[4],因此二者在岩性、沉积构造、粒度分布等特征方面均较相似。水下分流河道岩性以中-细粒砂岩为主,底部常见冲刷面,但冲刷强度较弱。层内可见交错层理、波状层理、冲刷构造,并见有层内变形构造 (图1)。测井曲线形态呈箱形或钟形,异常幅度较分流河道低,反映其流体能量低于分流河道[5~7]。对比曲流河三角洲与辫状河三角洲水下分流河道测井曲线可知,曲流河三角洲体系下的水下分流河道多呈钟形,且曲线齿化更低,反映其砂体沉积厚度较辫状河三角洲小。

2)河口坝微相 河口坝是由分流河道携带的沉积物在入湖后卸载堆积而成的沉积体,为三角洲前缘重要的沉积单元,其岩性以细砂岩为主,颗粒分选磨圆均较好,可见交错层理和平行层理。自然伽马曲线高幅度异常,曲线形态呈漏斗状,顶部突变接触,底部渐变接触。

3)分流间湾微相 分流间湾沉积为分流河道间及河口坝间相对低洼的湖湾地区,岩性以泥质粉砂岩和泥岩为主,多发育水平层理,反映较安静的沉积环境,测井曲线特征为平直近基线形。

3 沉积相平面展布特征

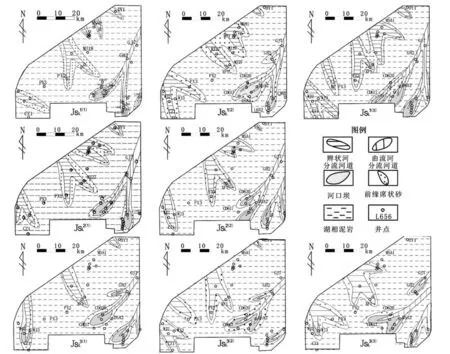

图2 成都凹陷下沙溪庙组沉积相平面展布

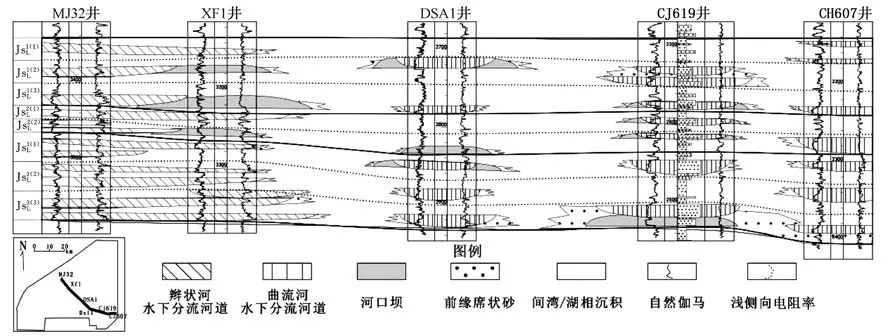

图3 成都凹陷JsL沉积相连井剖面图

4 沉积模式

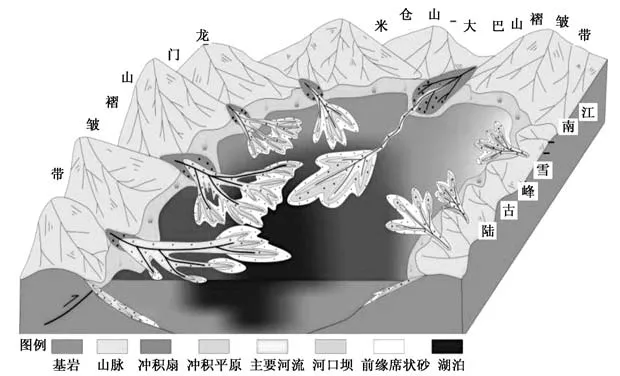

图4 川西坳陷Js L沉积模式图

通过对物源及沉积相展布规律的分析[10],总结出研究区多物源条件控制下的不同类型三角洲沉积模式 (图4)。研究区主要发育2个不同方向物源控制的沉积体系,其沉积特征明显不同:由龙门山褶皱带物源控制的西部地区,有3个主要的辫状河三角洲发育区,其形成的砂体分布面积较广,连续性较好,构成研究区的主要储层;由米仓山-大巴山物源控制的东北部地区,曲流河三角洲延伸较远,砂体分布较局限,但连续性较好,呈典型的鸟足状分布。JsL沉积期间,湖盆水体升降频繁,物源供给充分,不同时期形成的三角洲沉积砂体相互叠置拼接,使得区内砂体垂向厚度较大,平面分布连续性较好,成为油气聚集的有利层位。

5 结论

1)受不同方向物源影响,成都凹陷沙溪庙组下段 (JsL)发育不同类型的三角洲沉积体系。研究区西部因距龙门山褶皱带中段、南段物源区较近,且供给充分,形成典型的近源辫状河三角洲沉积;东北部距米仓山-大巴山物源较远,形成曲流河三角洲沉积。研究区的主要沉积单元为三角洲前缘亚相,发育分流河道、水下分流河道、分流间湾、河口坝、泛滥平原等沉积微相。

2)研究区沉积相平面展布规律具有良好的继承性,西部主要发育近连片状辫状河三角洲分流河道,东北部以条带状曲流河三角洲分流河道和鸟足状河口坝发育为主。垂向上,JsL自下而上经历水进-水退-水进的沉积演化过程。

[1]罗啸泉,陈兰.川西坳陷形成演化及其与油气的关系[J].油气地质与采收率,2004,11(1):16~19.

[2]梁昌国,王志章,林承焰.松辽盆地扶余油田白垩系泉四段沉积微相研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2008,30(2): 69~73.

[3]陈欢庆,朱玉双,李庆印.安塞油田杏河区长6油层组沉积微相研究[J].西北大学学报(自然科学版),2006,36(2):295~300.

[4]孙铭赫,程璐,田继军.古城油田泌123和泌124区块核三段Ⅳ砂组沉积微相[J].油气地质与采收率,2013,20(2):34~38.

[5]金燕,张旭,夏开琼.测井沉积微相分析方法研究[J].天然气勘探与开发,2002,25(2):21~24.

[6]王仁铎.利用测井曲线形态特征定量判别沉积相[J].地球科学(中国地质大学学报),1991,16(3):303~309.

[7]胡俊.模式识别在测井资料划分沉积相中的应用研究[J].天然气工业,1999,19(4):47~50.

[8]林承焰,孙廷彬,董春梅,等.基于单砂体的特高含水期剩余油精细表征[J].石油学报,2013,34(6):1131~1136.

[9]李玉兰,陈国俊,吕成福,等.松辽盆地南部月亮泡地区萨尔图油层Ⅰ砂组沉积微相研究及有利区带预测[J].沉积学报,2008, 26(2):265~270.

[10]汪彦,彭军,赵冉,等.准噶尔盆地西北缘辫状河沉积模式探讨——以七区下侏罗统八道湾组辫状河沉积为例 [J].沉积学报, 2012,30(2):264~273.

[编辑] 邓磊

TE121.3

A

1000-9752(2014)12-0056-04

2014-08-12

黄滢竹(1990-),女,2008年长江大学毕业,硕士生,现主要从事储层沉积学方面的学习与研究工作。