新立油田Ⅴ区块扶余油层沉积微相研究

2014-08-04白洪彬中石化吉林油田分公司勘探开发研究院吉林松原138000

白洪彬 (中石化吉林油田分公司勘探开发研究院,吉林松原138000)

王国庆,何淑娟 (中石化吉林油田分公司新木采油厂,吉林松原138000)

陈雷 (长江大学地球科学学院,湖北武汉430100)

新立油田Ⅴ区块扶余油层沉积微相研究

白洪彬 (中石化吉林油田分公司勘探开发研究院,吉林松原138000)

王国庆,何淑娟 (中石化吉林油田分公司新木采油厂,吉林松原138000)

陈雷 (长江大学地球科学学院,湖北武汉430100)

以新立油田Ⅴ区块扶余油层为例,结合区域沉积地质背景,从岩心、录井、测井等资料入手,通过对岩石学、沉积学特征的研究,认为该区主要发育浅水三角洲沉积,包括三角洲前缘与三角洲平原2个亚相,其中水下分流河道、决口扇、河口坝、水下天然堤等微相较为发育。在此基础上,通过横向对比,研究了区内各小层的沉积微相平面分布规律,分流河道宽度从70~310m不等,平均宽度为165m。

新立Ⅴ区块;扶余油层;浅水三角洲;沉积微相

新立油田构造上位于松辽盆地扶余-新木隆起西端的新立构造上,该构造为穹隆背斜。开发的目的层为下白垩统泉头组四段及三段上部,即扶余、杨大城子油层,可分为9个砂岩组26个小层。扶余油层可分为5个砂岩组和14个小层;杨大城子油层可分为4个砂岩组和12个小层,其中8、14、16号小层为主力出油层。

Ⅴ区块位于新立油田中部,开发面积8.37km2,地质储量1057.53×104t,可采储量为403.85×104t,标定采收率38.2%。油藏属于低渗透、东西向裂缝发育的构造-岩性油藏,平均渗透率13.3mD,平均孔隙度16.2%,原始地层压力12.2MPa,饱和压力9.6MPa。该次研究目的层为扶余油层,岩性以细砂岩为主,沉积环境属于三角洲相沉积。

1 岩石学特征研究

1.1 岩性特征

根据薄片鉴定资料统计分析,研究区储层岩性主要为细砂岩,粉砂岩及细-中砂岩次之,中砂岩和不等粒砂岩发育较少。

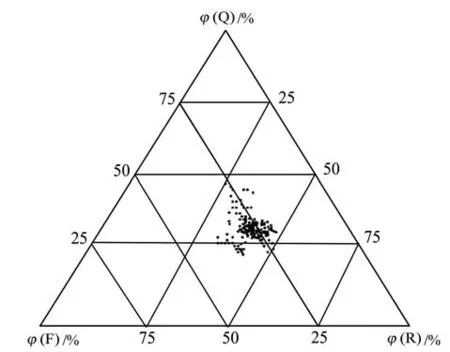

扶余油层储层砂岩主要为长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,岩屑砂岩和长石砂岩少见(图1)。碎屑中石英体积分数(φ(Q))为24%~40%;长石体积分数(φ(F))为19%~39%,以斜长石为主,钾长石为次;岩屑体积分数(φ(R))为27%~57%,主要为中酸性喷出岩及凝灰岩岩屑,变质岩岩屑较少,偶见沉积岩岩屑。矿物成分成熟度中等,显示离物源较近,为陆相湖盆沉积。

图1 新立油田Ⅴ区块泉四段储层砂岩三端元分类图

1.2 泥岩颜色

泥岩自生颜色对沉积环境有指向意义,恢复古沉积环境氧化还原程度的指标是泥岩自生色。红色多由Fe3+导致,揭示氧化环境;绿色由Fe2+导致,揭示弱氧化-弱还原环境;浅灰、灰色反映弱还原环境。通过对研究区取心井的岩心观察发现,区内扶余油层泥岩颜色主要为灰绿色、灰色,偶见棕红色,总体揭示其为弱还原沉积环境(图2)。

图2 研究区岩心照片

1.3 沉积构造及地球化学特征

1.3.1 沉积构造

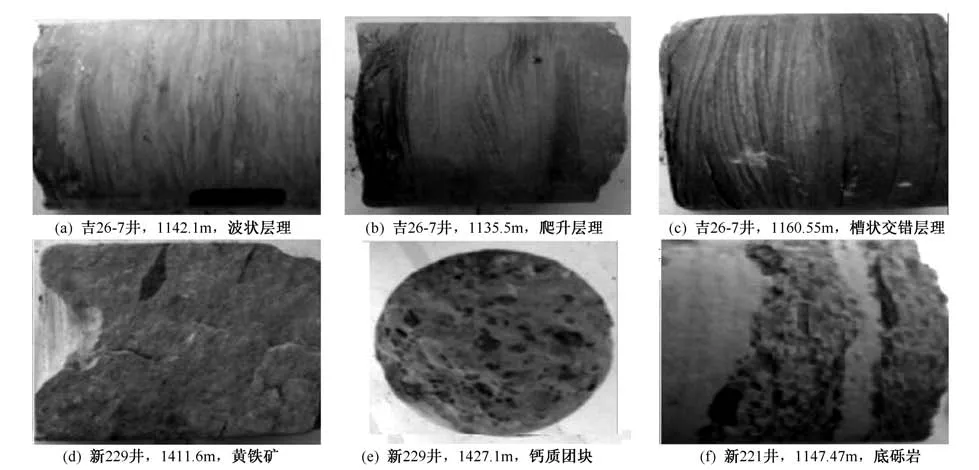

沉积构造是恢复古沉积环境的重要标志 (图3),它是沉积物沉积时水动力条件的直接反映,因此具有良好的指向性。根据岩心观察,研究区扶余油层发育水平层理、交错层理、波状层理、斜层理、搅混构造等沉积构造类型。细砂岩多具大型交错层理、斜层理和波状层理;粉砂岩多具小型交错层理、斜层理和波状层理;泥岩多具水平层理。上述沉积构造特征多出现于三角洲前缘,特别是变形构造和滑塌构造的出现进一步反映了水下沉积环境的特征。

图3 研究区岩心沉积构造照片

1.3.2 地球化学特征

自生黄铁矿普遍存在及钙质团块的发育表明 (图3),扶余油层沉积于浪击面附近的浅水环境,局部发育由坡折带所引起的滑塌构造沉积,以上综合特征均反映其为弱氧化-还原环境交替变化的浅水三角洲沉积。

2 沉积微相类型及特征

通过对岩心观察及分析测试结果的统计表明,扶余油层主要发育三角洲相沉积,包括三角洲平原亚相和三角洲前缘亚相沉积。三角洲平原亚相可再细分为4个微相,即分流河道微相、天然堤微相、决口扇微相和泛滥平原微相;三角洲前缘亚相可细分为水下分流河道、水下天然堤、河口坝、远砂坝和分流河道间等5个微相。

2.1 水下分流河道微相

岩性以细砂岩为主,成分成熟度较低,结构成熟度中-高,沉积构造以交错层理、斜层理为主,颜色呈棕色-棕褐色,反映含油饱满,底部见泥砾、冲刷-充填构造。测井曲线呈箱状、钟状等,曲线顶底突变。该微相砂体在扶余油层中发育规模大、物性好。

2.2 水下天然堤微相

水下天然堤为陆上天然堤向水下延伸的部分,是水下分支河道两侧发育的砂脊,其沉积物包括极细的砂、粉砂岩及泥质粉砂岩。水下天然堤微相中黏土夹层常少量发育,常见波状层理,局部发育复杂的交错层理,同时可见泥球、虫孔和包卷层理等,偶见植物碎片。电测曲线呈锯齿状或指状。

2.3 决口扇微相

决口扇微相是洪水漫溢河床冲破天然堤形成决口扇滩,以粉砂岩、泥质或钙质粉砂岩及过渡岩性为主,具中-小型交错层理或块状层理。自然电位和自然伽马曲线多为低幅漏斗形,垂向上具反韵律特征。

2.4 河口坝微相

位于近岸浅水区,与分流河道间微相伴生,普遍为正韵律沉积,岩性主要为砂岩、泥质细或粉砂岩夹粉砂质泥岩。电测曲线表现为低幅扁平钟形曲线。

2.5 分流河道间(泛滥平原)微相

主要为黏土沉积,粉砂及细砂少量沉积。其砂质沉积是季节性洪水河床漫溢沉积的结果,常呈夹层或薄透镜状产出,发育水平层理、透镜状层理,虫孔及生物搅动构造,偶见植物残骸、生物介壳和浪成波痕等。电测曲线呈低幅直线或直线夹指形。

3 沉积微相的展布特征

扶余油层Ⅱ-Ⅴ砂组沉积时期发育泛滥平原微相,沉积物主要为泥质细粒,河道砂体仅呈透镜状在局部范围内产出,分布极不均一。扶余油层Ⅰ砂组沉积时期主要发育水下分流河道微相,其次为沉积粒度相对较细的分流河道间微相,偶见透镜状的河口坝产出,零星发育条带状分布的席状砂。扶余油层从Ⅴ砂组到Ⅰ砂组,沉积环境由三角洲平原逐渐过渡到三角洲前缘,反映了水体不断加深的湖侵沉积背景。

4 结论

1)新立油田Ⅴ区扶余油层主要发育浅水三角洲相沉积,包括三角洲前缘与三角洲平原2个亚相,其中水下分流河道、决口扇、河口坝、水下天然堤等微相较为发育。

2)研究区水下分流河道砂体从西南到北东方向连片展布,垂相上河道砂体厚度由下至上逐渐变薄,反映了一个水体逐渐变深的过程。

3)扶余油层沉积微相精细研究成果给新立油田Ⅴ区块储层评价、开发调整、剩余油挖潜提供了理论基础。

[1]周萍,胡望水,肖杭州,等.红岗油田大208区扶杨油层沉积微相研究[J].特种油气藏,2010,17(2):52~54.

[2]陆道林,狄帮让,李向阳,等.松辽盆地南部乾安北地区扶余油层沉积微相分析[J].中国石油大学学报(自然科学版),2011, 35(6):8~13.

[3]毛瑜,冯国庆,赖海文,等.沉积微相对岔河集油田剩余油分布的影响[J].石油地质与工程,2013,27(1):54~56.

[4]梁昌国,王志章,林承焰,等.松辽盆地扶余油田白垩系泉四段沉积微相研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2008,30 (2):69~73.

[5]程超,胡望水,秦刚,等.精细油藏描述中的沉积微相研究——以吉林油田大208区黑帝庙油层为例 [J].石油地质与工程, 2009,23(2):26~28.

[6]戴跃进,钟建华.肇州油田北部扶杨油层沉积微相研究[J].特种油气藏,2010,17(5):40~43.

[编辑] 邓磊

TE121.3

A

1000-9752(2014)12-0044-03

2014-07-10

国家自然科学基金项目(41340030)。

白洪彬(1964-),男,1987年大学毕业,工程师,现主要从事物探及地质综合方面的研究工作。