春光油田排2-400井区沉积微相研究

2014-08-04李伟才中石化河南油田分公司博士后科研工作站河南南阳473132

李伟才 (中石化河南油田分公司博士后科研工作站,河南南阳473132)

樊中海 (中石化河南油田分公司,河南南阳473132)

杨晓培,王克杰 (中石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南郑州450018)

春光油田排2-400井区沉积微相研究

李伟才 (中石化河南油田分公司博士后科研工作站,河南南阳473132)

樊中海 (中石化河南油田分公司,河南南阳473132)

杨晓培,王克杰 (中石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南郑州450018)

针对春光油田排2-400井区特殊的古地貌特征,利用构造精细解释与三维可视化技术,刻画了研究区内古冲沟的分布范围及形态特征。对研究区目的层的岩性、粒度及沉积构造等特征展开研究,确定了该区沉积体系类型,并对沉积微相进行了详细划分,最后提出了该区的沉积模式。研究认为:春光油田排2-400井区发育南低北高、南宽北窄、西深东浅的不规则U型沟谷,沉积类型为干旱-半干旱气候条件下的冲积扇,其主体区域位于冲积扇的扇中与扇端交汇处,沉积微相可细分为辫状水道、泥石流、漫流砂体、水道间及泥质沉积,其沉积模式为受古冲沟限制的冲积扇沉积。

沉积微相;沉积模式;冲积扇;古冲沟;春光油田

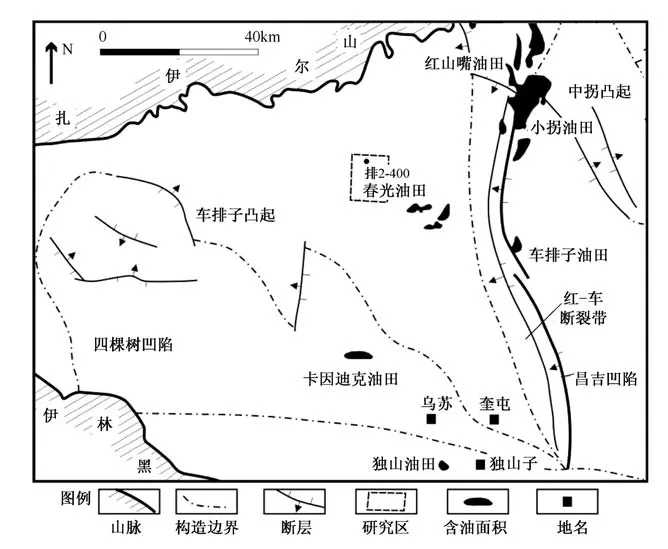

春光油田构造上位于新疆准噶尔盆地西部隆起车排子凸起地区东部,其西面和北面邻近扎伊尔山,南面为四棵树凹陷,向东以红-车断裂带为界与昌吉凹陷相接[1,2],区域面积 1023km2(图1)。春光油田总体上为一东南倾的单斜,多次的构造升降造成该区地层主要以超覆和削截为主。地层自下而上分别为古生界石炭系,中生界侏罗系、白垩系,新生界古近系、新近系。新近系自下而上又可划分为沙湾组(Ns)、塔西河组和独山子组[3]。春光油田西北部排2-400井区储层主要分布于Ns,其构造形态总体为一倾向180°,倾角3°的单斜构造。区内发育多条NW-SE、N-S、W-E走向的正断层,倾角60°,断距为5~40m。

图1 春光油田区域构造位置图

近年来,虽有部分学者对春光油田西北部古冲沟形态及其沉积特征开展过相关研究,但受勘探程度及相关资料的限制,一直未建立较为科学的沉积模式,开发实践效果不理想。笔者在总结前人研究的基础上,利用地震、测井资料,首先对春光油田西北部排2-400井区古冲沟形态进行刻画,结合岩石学、粒度、沉积构造等特征,确定了该区沉积类型,建立了沉积模式,为下一步勘探开发提供地质依据。

1 古冲沟形态

春光油田Ns自上而下可划分为3段(Ns1、Ns2、Ns3),其中Ns1自下而上又可划分4个砂组(Ns11、Ns21、Ns31、Ns41)。从排2-400井区地震剖面可以看出,春光油田西北部古冲沟主要位于Ns11,南北向由排2-400井延伸至排400-4井,东西向由春37井延伸至春5井。利用构造精细解释与三维可视化技术,确定沟谷范围和形态,沟谷深度在10~20m,宽度在3.5~4.5km,延伸长度在6km以上,整个古冲沟呈南北走向,为一南低北高、南宽北窄、西深东浅的不规则U型沟谷(图2)。

图2 古冲沟构造形态与地震属性叠合三维图

2 沉积特征

2.1 岩石学特征

春光油田西北部排2-400井区Ns1分布较广,厚度变化不大(60~80m),岩性主要为砂砾岩、含砾砂岩、细砂岩、粉砂岩、含砾泥岩、粉砂质泥岩及泥岩。砂岩中碎屑颗粒分选差,磨圆度以棱角、次棱状为主,支撑类型为颗粒支撑。胶结类型以压嵌-孔隙型为主,胶结物主要为黏土、方解石。砂岩碎屑成分主要为岩屑、石英,岩屑以凝灰岩为主。

2.2 粒度特征

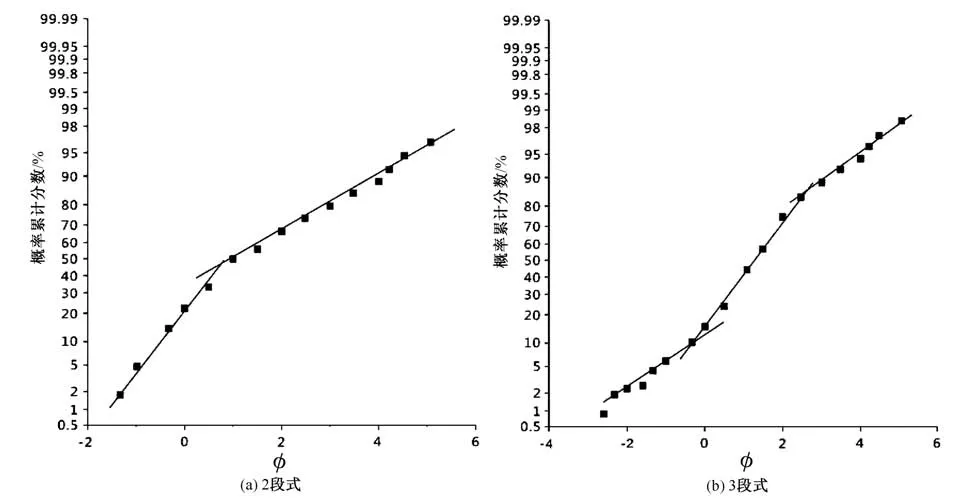

对研究区Ns1沉积物的粒度概率曲线统计分析可知:曲线一般表现为多段式,粒度相对较粗,分选差,滚动段、跳跃段及悬浮段均有发育,主要反映重力流的沉积特征,同时又具有一定的牵引流和浊流的沉积特点(图3)。

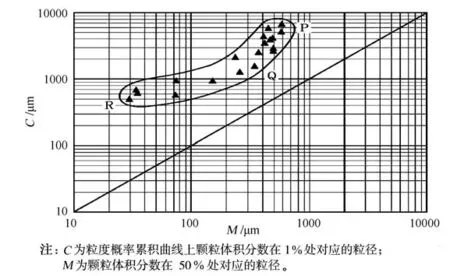

根据粒度分析资料,绘制了研究区的C-M图(图4),图中缺少RS段,只有P-Q-R段,样品点主要分布于P-Q段,反映出C与M成比例增大,具分选差、黏度大的泥流沉积特征[4~6]。

2.3 沉积构造特征

从研究区Ns1岩心观察结果来看,岩心多为褐红色、棕红色、棕色等,表明沉积物暴露于地表,曾遭受过不同程度的氧化作用,具水上陆相沉积特征。在岩心剖面上,偶见有砂岩底部的冲刷面,冲刷面之上可见泥砾。岩心中层理发育程度较低,沉积物多具块状层理,见少量不规则交错层理,在细粒泥质沉积物中,偶见薄层或薄互层水平层理。上述沉积构造反映了在干旱-半干旱气候条件下,大量碎屑物在季节性洪水作用下,进入干涸湖盆后快速沉积的过程。

3 沉积相分析

通过对研究区岩石学、粒度及沉积构造特征的分析,认为春光油田西北部古冲沟内为干旱-半干旱气候条件下的冲积扇沉积,主要发育扇中和扇端2种亚相类型,且以扇中为主。

图3 研究区Ns1沉积物粒度概率累计曲线

3.1 扇中亚相

研究区内扇中亚相可进一步细分为辫状水道、水道间、漫流砂体和泥石流等微相类型,其中辫状水道与漫流砂体为主要微相类型。

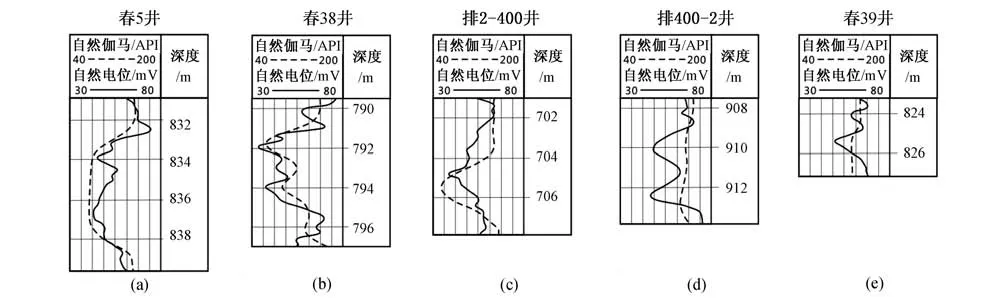

1)在辫状水道内部,由于多期水道相互叠加,在剖面上易形成 “砂包泥”的厚砂层,测井曲线表现为箱形、钟形或齿化不严重的箱形(图5(a)~(c))。岩性以砂砾岩、含砾砂岩为主(图6(a)),反映粗粒和分选差的沉积物在河流搬运过程中快速堆积的沉积特点。

2)水道间沉积砂体厚度较薄,多以“泥包砂”或薄层砂泥互层的形式出现,岩性以泥质含量较高的泥质粉砂岩为主(图6(b))。

3)泥石流常发育于扇根或扇中靠近扇根部位。区内泥石流依据其黏度差异可进一步划分为稀性泥石流和黏性泥石流。稀性泥石流岩性以含砾泥岩为主(图6(c)),砾石体积分数在10%~30%,粗细混杂,悬浮于泥岩内部。黏性泥石流岩性以砂砾岩为主 (图6(d)),砾石含量较稀性泥石流高,多呈棱角-半棱角状,粗细混杂,多呈块状分布。

4)漫流砂体常与水道沉积物伴生,粒度较辫状水道细,分选性较好,测井曲线为指形或齿化指形(图5(d))。岩性以细砂岩、粉砂岩沉积为主(图6(e))。

3.2 扇端亚相

扇端亚相发育漫流砂体和泥质沉积,其中主体部分为泥质沉积。漫流砂体主要分布于扇端靠近扇中部位,是辫状水道末端向两侧迁移,相互叠加、切割形成的席状薄层砂体,水流能量较小,粒度较细,测井曲线为齿化较为严重的指形;泥质沉积主要分布于冲积扇末端及侧翼,水流能量较弱,测井曲线为大套低幅指形,曲线较平直(图5(e)),岩性以红色、棕红色泥岩为主(图6(f))。

图4 研究区Ns1沉积物C-M图

图5 研究区典型测井曲线形态

图6 研究区内典型岩心照片

4 微相分布及沉积模式

根据区域地质背景,结合上述对古冲沟形态的刻画认为,研究区内沉积物主要受古冲沟构造背景的控制,水道流向由北至南,水流能力西强东弱。由于区内泥石流发育较少,且多数沉积于水道中,故将辫状水道与泥石流沉积合为一种微相类型,便于分析及沉积模式的建立。

Ns11古冲沟内,辫状水道不发育,主要发育漫流砂体。古冲沟在研究区中部发生一定弯曲,导致水流方向也随之发生弯曲,能量减弱,水道变窄。另外,由于古冲沟形态西深东浅,导致研究区西部水道较宽,沉积砂体较厚(图7(a))。

Ns21、Ns31、Ns41的碎屑物在沉积过程中摆脱了沟谷的限制,分布范围变大,水道分支变多,辫状水道相对较发育,东西水流能力差异减小,砂体厚度均一,同时漫流砂体及泥质沉积也较发育(图7(b))。

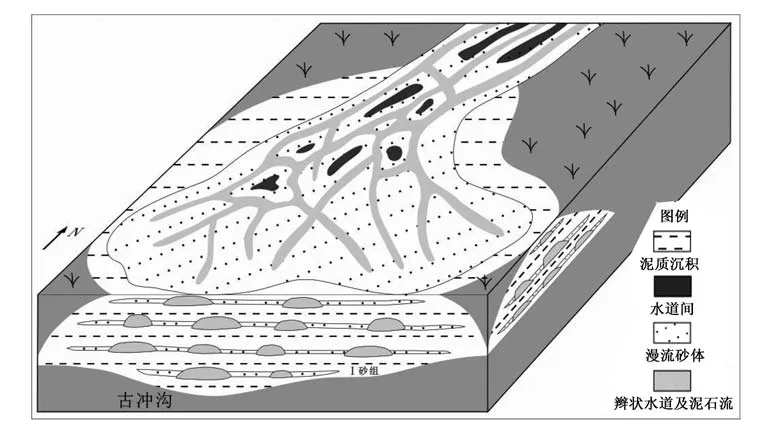

通过分析研究区内沉积微相的分布规律,建立了春光油田排2-400井区的冲积扇沉积模式 (图 8)[7~10],重点强调了以下几个方面的特点:

图7 研究区Ns1沉积微相平面分布图

1)古冲沟主要发育于Ns11,在区中部发生弯曲,导致其水流能量、水道形态、砂体厚度等受到影响。

2)古冲沟内部与上部地形差异较大,上部地形较为平缓,沉积物分布范围广,垂向上砂体厚度大,水道较宽且分支多,该模式体现了古冲沟上、下砂体发育的差异。

3)在古冲沟内碎屑物沉积范围有限,从扇中到扇端岩性及微相类型变化较快,导致两者之间的界限很难区分,故模糊了扇中与扇端间的界限。

图8 研究区Ns1沉积模式图

5 结论

1)春光油田排2-400井区古冲沟主要发育于Ns11,呈南北走向,为一南低北高、南宽北窄、西深东浅的不规则条带状U型谷。

2)古冲沟内发育干旱-半干旱气候条件下的冲积扇,主要发育扇中和扇端亚相,以扇中为主。

[1]王学忠,刘传虎.准噶尔盆地西缘胜利探区岩性油藏勘探技术[J].中国石油勘探,2010,15(5):41~47.

[2]张弛,陈丽丽,常炳章,等.准噶尔盆地西缘春光区块沙湾组物源体系研究[J].石油地质工程,2012,26(1):1~3.

[3]刘传虎,王学忠.准噶尔盆地车排子地区层序地层结构及有利储集相带[J].新疆石油地质,2012,33(1):1~5.

[4]姜在兴.沉积学[M].北京:石油工业出版社,2003.

[5]吴智勇,郭建华,吴东胜,等.东濮断陷湖盆下第三系沙二段的冲积扇沉积[J].沉积学报,1999,17(3):449~453.

[6]郑占,吴胜和,许长福,等.克拉玛依油田六区克下组冲积扇岩石相及储层质量差异[J].石油与天然气地质,2010,31(4):463~471.

[7]袁静,鹿洪友,高喜龙,等.胜利油区新北油田馆上段沉积特征及沉积相模式[J].沉积学报,2009,27(1):18~23.

[8]李双应,李忠,王忠诚,等.胜利油区孤岛油田馆上段沉积模式研究[J].沉积学报,2001,19(3):386~393.

[9]徐春华,孙涛,宋子齐,等.应用粒度分析资料建立洪积扇沉积环境判别模式[J].新疆地质,2007,25(2):187~190.

[10]张纪易.克拉玛依冲积扇粗碎屑储集体[J].新疆石油地质,1980,1(3):33~53.

[编辑] 邓磊

TE121.3

A

1000-9752(2014)12-0038-06

2014-09-10

李伟才(1983-),男,2004年中国地质大学 (武汉)毕业,博士 (后),现主要从事油气田开发地质方面的研究。