云南省会泽地区早三叠世飞仙关组沉积环境及演化特征

2014-08-03张春波

周 晔,秦 辉,张春波

(武警黄金第十支队,云南 昆明 637350)

1 地质背景

会泽地区属于上扬子陆块南部滇东被动陆缘之曲靖-水城褶-冲带,为昭通陆棚区(图1)。

图1 云南省大地构造分区及研究大地构造区位置示意图

区内地层出露较全,除白垩系、上寒武统-下泥盆统缺失外,自震旦系至第四系均有分布。

区内火山岩主要为晚二叠世(华力西早期)基性岩浆强烈喷溢形成的玄武岩系,是峨眉山大火成岩省的组成部分,岩石类型分为熔岩和火山碎屑岩两大类;研究区内未见侵入岩分布,变质作用较弱;区内褶皱、断裂构造发育,主要有北东向五星背斜、桃园断裂等(图2)。

图2 云南省会泽地区地质及构造纲要图

2 飞仙关组沉积环境分析

在云南省会泽地区,下三叠统飞仙关组分布较广,对其沉积相及地质演化进行研究,对认识该地区三叠纪时期的地质发展和矿产形成上有一定帮助。

(1)沉积特征

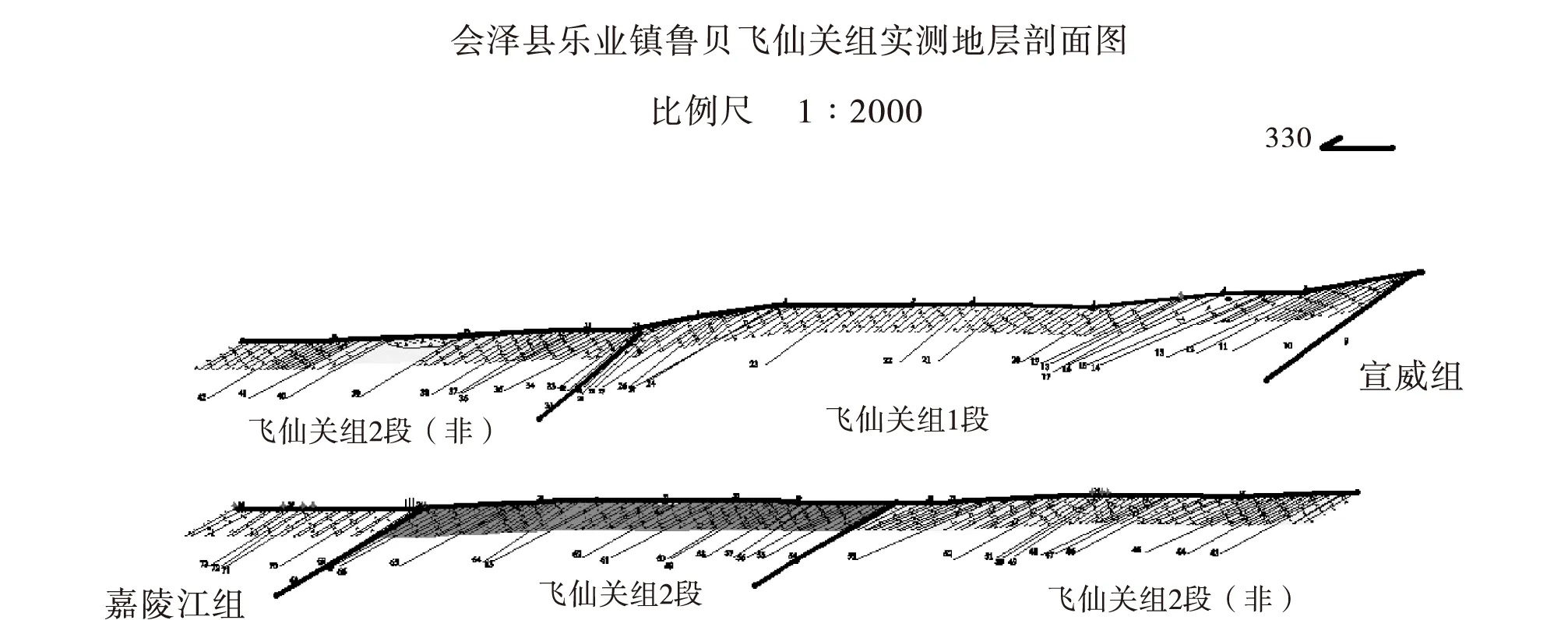

通过地质剖面实测与综合研究,我们把下三叠统飞仙关组分为两段(图3)。

图3 会泽县鲁贝镇飞仙关组地层实测地层剖面

飞仙关组1段(T1f1):厚103m,主要为暗紫红色泥质粉砂岩、泥岩的基本层序,多含钙质结核,该组地层多发育斜层理及交错层理。

飞仙关组2段(T1f2):厚231m,底部为粉砂质泥岩→粉砂岩→岩屑砂岩的基本层序,总体呈现向上变细-变粗的规律,局部出现还原性的浅色碎屑岩。该段块状岩屑砂岩可作为非正式填图单元。

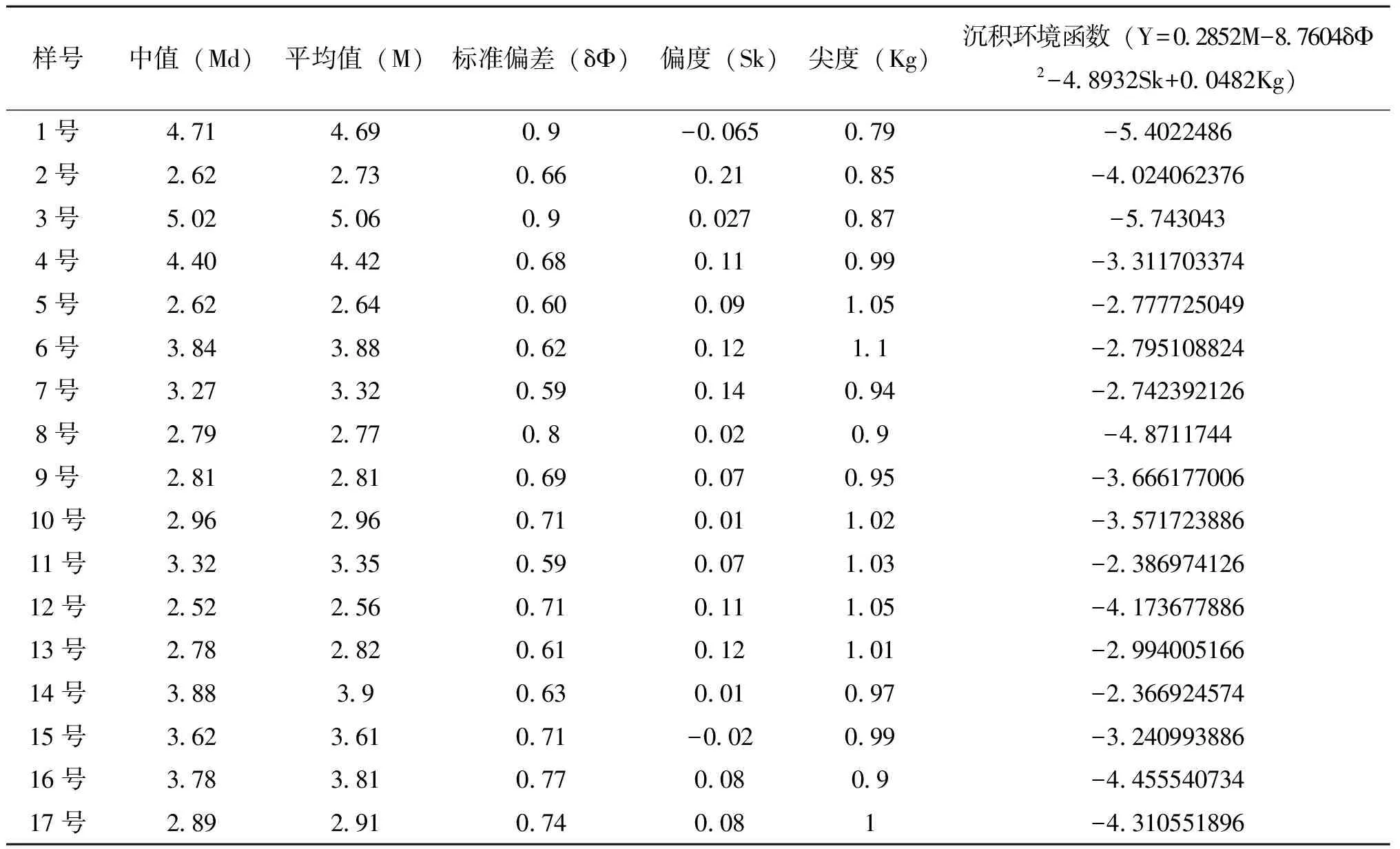

粒度特征方面,通过对岩石粒度的筛选,统计后(表1),做出了岩石粒度曲线图(图4)。从图中可以看出,频率曲线呈单峰形式,累计曲线的“S”型比较陡,二者说明岩石粒度的变化范围较窄,分选性好,属于靠近海洋的沉积环境。同时,将岩石粒度参数带入沉积环境函数(Y)中计算(表2),其结果都小于-7.419,当Y<-7.419时,说明其沉积环境属于海陆过渡相三角洲环境。

表1 飞仙关组岩石粒度原始数据表

表2 粒度参数及沉积函数计算表格

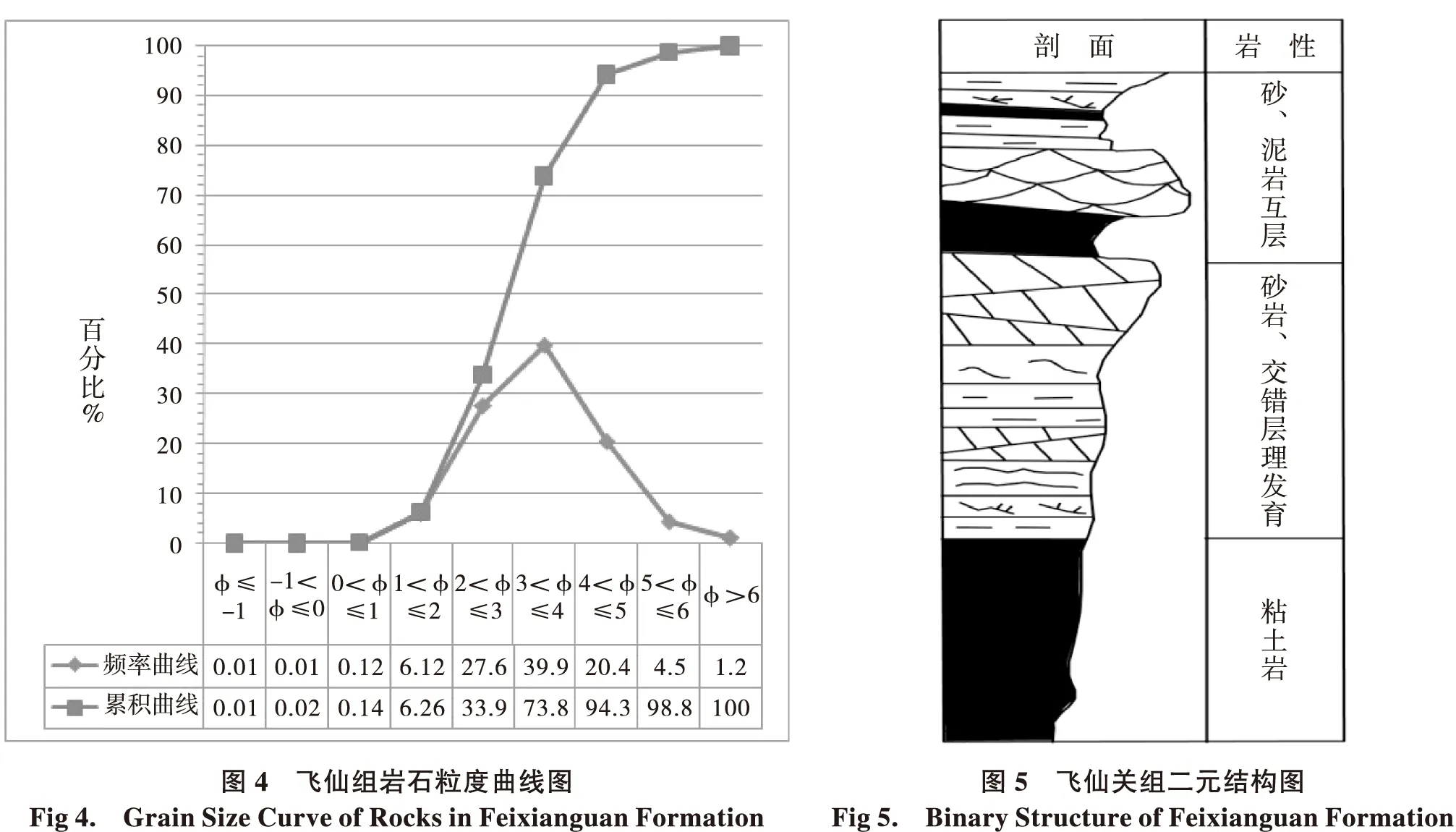

层序方面:飞仙关组地层有明显的二元结构(图5),底部主要是暗色、平行层理的泥岩;中部是较纯净的砂岩和粉砂岩,发育楔状交错层理;顶部是泥岩、粉砂岩和细砂岩互层,具有块状层理、水平层理。这与三角洲的沉积特征相似,底部为前三角洲沉积,中部为三角洲前缘沉积,顶部为三角洲平原沉积,同时顶部槽状交错层理发育,是支流河道沉积形成的。所以属于河控三角洲。

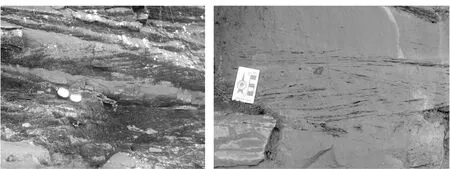

沉积构造方面:飞仙关组1段(T1f1)发育斜层理,应与水流—波浪作用有关;飞仙关组2段(T1f2)多发育交错层理,并出现海绿石。应以波浪—潮汐作用为主(图6)。

图6 飞仙关组1段斜层理(左)和2段交错层理(右)

结合粒度、层序、沉积构造分析,初步认为飞仙关组1段为滨湖—三角洲平原沉积,飞仙关组2段为近海相三角洲前缘—障壁海岸潮坪沉积。

首先,地层从老到新,为宣威组(P3x)→飞仙关组(T1f)→嘉陵江组(T1j),三者整合接触、连续沉积;而宣威组为一套陆相含煤建造,嘉陵江组为海相还原沉积地层,所以介于其间的飞仙关组为海—陆渐变环境。

其次,飞仙关组1段(T1f1)底部与宣威组(P3x)整合接触,且出现砂、泥互层的层序及少量陆相砂岩型铜矿,故初始的沉积环境一致,为陆内滨湖相,而后逐渐变为河流沉积。中段(2段非正式地层单位)以大套岩屑砂岩为主,交错层理发育;层序为泥—砂岩与大套岩屑砂岩交互出现,与三角洲(三角洲平原(砂泥)—三角洲前缘(砂)—前三角洲(泥砂))的沉积特征相似。2段(T1f2)底部与中段特征相似,顶部泥质成分增多,砂、泥互层明显,其间产有海绿石;而潮坪由于受到潮汐作用影响,高—低能环境交替出现,沉积以砂、泥互层为主,同时沉积物颗粒粒度也相应发生变化,故2段沉积环境为三角洲—潮坪相。

(2)古生物特征

在鲁贝飞仙关组2段(T1f2)中发现密线线纹茎(StriatumitesstriatusLin)、疏线线纹茎(StriatumitesparcistriatusLin)和鲁贝线叶(Nemaphylliteslubeiensis)化石,同时在福桥冲的飞仙关组中段发现斯瓦比亚欣德刺(HindeodellaSuevica)和内华达欣德刺(Hindeodellanevademsis)(图7)。通过鉴定分析,这五种古生物化石均属于海相化石,此为飞仙关组(T1f)海相环境提供了佐证。

图7 飞仙关组(T1f)中的古生物化石

(3)地层剖面对比特征

在会泽地区,我们分别在老鹰岩、鲁珠、鲁贝和福桥冲等4条地质剖面对飞仙关组开展综合对比研究(图8)。

图8 飞仙关组地层横向对比特征图

从图9中可以看出,其沉积相以三角洲相为主。老鹰岩和鲁珠的飞仙关组中下段以陆相沉积为主,顶部出现海相沉积。中部的鲁贝剖面中有少量薄层状泥岩夹于大量的中厚层状长石岩屑砂岩中,沉积环境为海陆过渡相。而东部的福桥冲剖面,飞仙关组地层中碎屑岩成分、结构成熟度相对较高,并在剖面中部出现了海相沉积的碳酸盐岩。

纵向上,飞仙关组呈陆相→海相变化之趋势;岩性特征上,东侧基本以陆相碎屑岩类为主,而西侧则出现了较多的碳酸盐岩类沉积,亦为三角洲沉积。

根据区域地层分析,该地区总体为陆→海过渡相,并符合陆棚环境特征,区域上仍属于一个以海侵为主的稳定沉积型盆地环境。

(4)古地理特征

地处我国南方上扬子陆块的会泽地区,在晚二叠世时为半干旱的炎热气候,红色沉积发育;早—中三叠世以海相沉积为主,早期印支运动使得南方地区的海水由东向西进一步扩展,形成较多的近海盆地和山间盆地,加之温暖的气候,植物极为茂盛,为形成能源及多金属矿产提供了较好的物质来源[1](图9)。

图9 滇东北地区三叠纪岩相古地理图

根据研究区古地理环境特征,其演化进程与会泽地区飞仙关组地层的沉积特征极为对应,地层颜色多为干旱、炎热氧化环境下的紫红色,局部偶见少量还原作用物质(海绿石),显示出飞仙关组地层的沉积环境由陆相向滨海相演化。

3 地质背景及演化特征

综合分析研究区地层层序、古生物化石、区域地质背景、古气候及古地理等因素和矿产特征,建立会泽研究区沉积盆地演化图(图10)。

地处小江断裂带与弥勒—师宗断裂带所夹持的会泽地区,是上扬子古陆块滇东被动陆缘的重要组成部分之一。早三叠世时,区内地块相对稳定,以下降作用为主;晚二叠世晚期到早三叠世,研究区内为半干旱的炎热气候条件,最初沉积环境为陆内成煤湖泊相环境;随着早期印支运动,该区地块开始缓慢下沉,同时海水由东到西逐渐扩展。伴随着地块的缓慢下沉和海侵作用的持续发展,飞仙关组沉积环境也从最初的陆内浅湖相环境逐渐转变为三角洲相环境,最后演化为障壁海岸的潮坪相沉积环境,但研究区总体仍为一个氧化作用为主的沉积环境;中三叠世以后,随着持续的海侵作用,区内飞仙关组地层沉积环境逐渐演变为海相还原环境。

图10 会泽地区沉积环境演化示意图

4 结 论

1.在早三叠世期间,会泽地区西部为陆内河湖相沉积环境,东部为浅海相沉积环境。同时海水从东至西扩展,整个会泽地区的沉积环境由陆相向滨海相变化,尤以三角洲沉积为主。

2.会泽地区位于上扬子古陆块滇东被动陆缘,在早—中三叠世期间,沉积环境稳定,形成良好的盖层,这是形成沉积型矿产的有利条件。这使得二叠纪期间由陆内基性岩浆活动和植被腐烂所产生的成矿物源能很好地保存下来,因此,在会泽地区西部具备了较好的金属矿产成矿条件。

参 考 文 献

[1]周统顺.中国三叠纪植物群、植物地理分区及古气候[D].地层古生物论文集.1999,27;4.

[2]许效松,刘宝珺.上扬子西缘二叠纪—三叠纪层序地层与盆地转换耦合[M].北京:地质出版社,1997.4~56.