同语的双重指称及其实现:从语言哲学到体验哲学

2014-08-02范振强

范振强

(浙江工商大学 外国语学院,杭州 310018)

同语的双重指称及其实现:从语言哲学到体验哲学

范振强

(浙江工商大学 外国语学院,杭州 310018)

指称问题在语言哲学中具有基础性和根本性地位,它所关注的基本问题是语词如何与对象相关。同语“N1is N2”的 N2具有双重指称,它既可以指称其本身而获得字面意 义,也可以指 称 以其自身 作 为原型成 员 的 临时范畴,这就需要语言哲学的指称理论对其进行合理的解释,但以客观主义哲学为基础的描述指称论和历史因果指称论在解释双重指称现象方面力不从心。塞尔的意向性理论则是从客观主义哲学到体验哲学的过渡,在体验哲学的框架内,结合认知主体的体验和认知因素,可找到诠释同语双重指称的实现及其意指关系调整的复杂性和动态性的有效路径。研究表明,人类凭借自己的身体与世界互动,形成了各种原型范畴知识网络,原型和临时范畴的构建就是双重指称现象存在的经验基础。同时,人类具有随身而来,且经后天强化的转喻能力,这可以视为双重指称的实现和第二级意义调整的具身基础。

同语;双重指称;语言哲学;客观主义;体验哲学;范式

一、引 言

同语在逻辑学中指真值是确定的一类表达式,即它的逻辑表达式对于其变元的任一种取值都为真,因此又称永真式。例如“孩子就是孩子”、“王老师可 能 来,也 可 能 不 来 ”、“If she does it,she does it”,这三个句 式 都 是 同 语,其 逻 辑 式 分 别 为 ∀x(W(x)→W(x));p∨ ~p;p→p。从逻辑学角度讲,这三种形式任何情况下都为真,可以认为是逻辑恒等式“p=p”的等值体。我们主要讨论第一种,即名词性同语(以下简称同语),其语法形式为“N是 N”。作为一种普遍存在的语言现象,同语受到了逻辑学、语言学及修辞学等学科的广泛关注。逻辑学家对同语的讨论仅仅涉及它们的真值,并未详细论述它们的意义问题。然而,在传统逻辑学看来并不传达意义的同语在言语交际过程中却能表达丰富的含义。国内外对这一现象的研究基本都是在语言学领域展开的,国外的代 表性研 究有 Leech的述谓 结 构 理论[1]、Grice和 Levinson的 语 用 学 解 释 模 式[2]以 及 W ierzbicka的 语 义 学 分 析[3]。 近 年 来,国 内 对 这 一现象的研究持续升温,关于这方面的文章不断出现,主 要 的 理 论 模 型 有 关 联 理 论[4]、非 范 畴 化 理论[5]111-121、转喻理论[6]和逻辑修辞理论[7]。但是对同语涉及的指称问题进行语言哲学和心智哲学探讨的研究尚不多见。

通过回顾文献我们发现,现有研究对这一结构探讨的主要分歧是:同语包含的两个名词是否具有相同的指 称。例 如,以 Grice为 代 表 的 极 端 语 用 学认为同语意义的理解是基于语用推理和语境。他们认为同语的前后两个名词具有相同的指称或外延,是一种“同义反复语”,因此同语本身没有提供任何信息,违背了合作原则的数量准则,即所提供话语的信息量应满足交际目的需要。听话者需要结合合作原则和语境信息推知说话者的会话含意。与语用学相反,认知语言学则认为,同语所含的两个名词指称并不相同,即在同语“N1是 N2”中,“N2”的指称发生了转移。例如在“男孩子1就是男孩子2”中,“男孩子2”由指称实体“男孩子本身”转而指称男孩子的一些典型属性“淘气”,有学者认为这是一种非范畴化过程[5],也有人视其为一种“整体代部分”的转喻过程[6]。这些理论都只局限于关注同语的局部(即同语包含的名词),并没有从整体上进行分析,尤其是忽视了同语中“是”字的语义贡献。

我们认为,就整体而言,同语是一种范畴归属断言,其理解涉及双重指称,这就需要现有的指称理论对其做出合理的解释。本文从语言哲学的指称论视角出发,在回顾传统指称理论解释同语方面不足的基础上,在体验哲学的范式下,着重探讨“同语是如何实现指称的”这一基本问题并尝试阐释其指称关系的复杂性和动态性。

二、同语的双重指称

自然语言的同语和逻辑学的重言式形式上相似,本质上却迥异:逻辑学的重言式命题的两个论元具有相同的外延,而自然语言同语中的后一个名词具有双重指称。例如:

(1)如心忽然破涕而笑,姑婆1就是姑婆2,到底是老派人,净担心这些事。(亦舒《红尘》)

(2)“商人1终是商人2,他们看见咱们方家现在失势了。这种吝势利的暴发户,咱们不稀罕和他们做亲家。”(钱钟书《围城》)

(3)姑婆叹息一声,“孩子1就是孩子2,一丁点至今,淘气不改。”(亦舒《红尘》)

例(1)表达了姑婆的成熟老道,例(2)表明商人的见利忘义,例(3)说的是孩子淘气。同语中的动词“是”表示“归类”[8]。也就是说,同语的两个名词的指称是不同的。N1是指称性用法,指称当前的人或事物,那么后一个名词 N2的指称是什么?

维特根斯坦曾言:“一个词的意义就是它在语言中的用法。”[9]“一个词没 有 固 定 不变的意义,它在语言中有多少种用法,就有多少种意义。”[10]人们使用词语传递意义的过程是构建临时范畴的过程,这些临时范畴与词的字面义多少相偏离,是动态的、灵活的。词汇语用学甚至认为“任何话语的理解都是一个在关联原则指导下通过推理,对话语所含词汇 进 行 微 调 (fine-tune)并 构 建 临 时 范 畴 的 过程”[11]。 词 汇 的 微 调 包 括 词 义 的 扩 大 和 紧 缩。例如:

(4)祖国更需要千千万万个保尔向我们走来。(莫云《保尔向我们走来》)

例(4)中的保尔并非指保尔·柯察金本人,而是指所有具有保尔精神的人的群体,用“保尔*”表示。这是一个范畴边界扩大的过程,“保尔”的指称由一个人变成一类人。同样,对于同语的第二个名词的指称可以这样分析:N2所建立的临时范畴没有固定的称呼,而转移(或扩展)后的 N2同时也充当了临时范畴的名称,这就是同语的双重指称①。

我们的认知中存在大量的这类临时或固化的上位范畴,它们在自然语言中缺少与之相对应的专名,因而双重指称现象在自然语言中俯拾皆是。例如美国西部的肖松尼族人用“鹰”来称呼所有的大型鸟类,霍皮语用“棉白杨”来指称所有的落叶树。这种以“种”代“属”的机制使很多专有名词转变成了普通名词。如牛顿、安培、焦耳、瓦特、欧姆、伏特等原来都是科学家的名字,现已被用来命名各种物理学单位,这是先人为地规定它们转化,然后才加以使用。同样的指称演变也使得许多商标名称也变成了普通名 词,比 如,Zipper(拉 链 )、Kodak(小 型 照 相机)、Xerox(用静电印刷术复制)。汉语中的“河”原指“黄河”,“江”原指“长江”,现在“江”、“河”用来指“一切河流”。这种在各种语言中比比皆是的词义扩大的现象“实际上就是词义从表示下层概念转变为表示上层概念”[12]。大量的语言事 实证明,与同语类似的名词双重指称现象具有普遍性,这就需要指称理论对其做出合理的解释。

三、客观主义哲学对双重指称重视不足

我们在使用同语时,是如何实现对特定对象的指称的?双重指称现象又如何来解释?这些问题可以说是“指号是如何实现指称的”这一普遍问题的一个特例。指称问题是当代分析哲学的理论核心之一,然而分析哲学的假设和观念却极大地限制和阻碍了第一代认知科学的发展[13]87-88。

1.指称的描述理论

以弗雷格为代表的描述论者坚持认为“指称是根据它们的内涵来决定的”,所以他们又被称为“内涵论者”。他们的指称理论要点为:语词通过与世界上的物体的对应而获得意义;名称就是缩略的摹状词;一个物体只有当它是名称摹状词的唯一或者最佳满足对象时才能被该名称所指称,一个摹状词只有适用于并且唯一适用于一个物体时,这个摹状词才得到唯一满足。此外,如果没有物体完全满足某摹状词,那么就可以假定名称指称的是满足大多数摹状词的那个唯一的个体。如果摹状词并没有被满足,或者多个物体满足该摹状词,那么就可以断言该名称没有指称。弗雷格曾言,“指号,它的涵义和它的指称之间的正常联系是这样的:与某个指号相对应的是特定的涵义,与特定的涵义相对应的是特定的指称,而与一个指称(对象)相对应的可能不是只有一个指号”[14]。 可 见,弗 雷 格 预 见 到 了 多 个 指号对应一个对象的情况。但是对于重言式双重指称涉及的一个指号对应多个对象的现象,描述理论并未给出完美的解释。另外,通过我们对重言式双重指称的例子分析可以看出,我们并不总能找到可以充当摹状词的唯一或者最佳满足对象的物体。此外,我们的语言中普遍存在的大量转喻、一名多指等现象甚至提示我们任何一个物体都可以满足摹状词,同时这些名称在语义上并不为空。

2.指称的历史因果理论

与“涵义决定指称”的主张相对立,克里普克、普特南等人提出了历史因果指称理论。他们认为,摹状词并不是确定指称的必要充分条件:一个不满足摹状词的对象不一定不是专名的指称;同样,一个满足相应摹状词的对象不一定就是专名的指称。历史因果指称论认为一个专名的指称首先有一个最初的命名仪式,这个命名仪式以实指的方式将一个名称赋予一个独有对象,经过这样一个命名仪式,一个专名就诞生了。然后这个专名以一环一环的链条形式在社会的其他成员之间传播开来,听说这个名称的人往往“以和他由之听到这个名字的那个人一样的指称使用它”[15]。历史因果论者借助于社会关系和历史,认为一个专名的指称是社会相关成员在历史区间传递的结果。这就将指称问题提升到了本体论的层面,较之描述理论在认识论层面所作的探讨,更加客观、外在,似乎在某种程度上避免了摹状词理论所存在的主观性和不确定性[16]。然而,由于忽视了心理因素,因果指称论者又或多或少地带上了机械主义和理想主义的不足,虽然他们在提出的传递条件中一定程度上考虑到了交际者的心理意图,但是这种涉及是极为简单的,未能充分重视认知主体在指称命名与传递中的重要作用,因而这种理论同样不能解释重言式的双重指称现象,即为什么同一个指号有时可以指称 A,有时可以指称 B?正如 Lakoff和 Johnson[13]99所 指 出 的,“它 并 没 有 解 释 仅 凭亲指和命名如何在符号与世界之间建立固定的指示关系,并且这种‘固定指示关系’能够历久不变”。

3.意向性指称理论

20世纪 80年代,塞尔开始从心智层面考虑指称问题。他指出,本身无意义的声音或符号正是因为说话者赋予了某种意向性而具有了意义。“意向性是为许多心理状态和事件所具有的这样一种性质,即这些心理状态或事件通过它而指向(direct)或关于或涉及世界上的对象和事态。”[17]1意向性是心理状态的一个属性,一个特定的心理状态(如相信、希望、害怕)之所以具有意向性是因为它具备满足条件,这些满足条件规定了该心理状态指向的对象和事件。

塞尔指出名称的指称对象是由意向内容和意向网络共同决定的。在确定名称的指称时,某个名字作为意向网络的一个因素在名称系统中所处的位置给出了足够的意向性,从而保证该名称在没有任何外部的因果链的情况下进行指称;如果说话者所表达的那个意向内容不符合于某个对象,而网络的其余部分则满足于这个对象,那么非表征精神能力将采取网络优先。塞尔意向指称论的两个重要概念就是“网络”和“背景”。“网络”指的是“一个特定意向状态所预设的其他意向状态的整个网络”。某种信念、期望、希望会规定满足条件,这些满足条件又会预设另外一些意向状态,比如其他信念、期望和希望等。但是这种预设不会无限递归地进行下去,塞尔认为这些意向结构网络不会无休止地蔓延,网络会止于人类通过自己的身体与世界的互动。“网络逐渐淡入到一个前意向的、非表征的,由面对世界对象的共同能力、实践和立 场 组 成 的背景。”[17]182背 景主要由各种“实际技能”(know-how)组成,即如何行事的技能。

如前所述,意向性主要是心理状态的属性,它是语言表达式的派生属性,语言意义的确定和指称的实现依靠人们对其赋予的某种意向性。因此语言的意义和指称要以淡入背景的网络为前提。“语言上的指称总是依赖心灵的指称,或者它是心灵指称的一种形式,并且由于心灵的指称总是要依靠包括背景和网络在内的意向内容,所以,专名必定以某种方式依赖于意 向 内 容。”[17]232可 见 对 背 景 能 力 的 探 究对于研究语言的意义和指称来说显得极为关键。

4.客观主义哲学的不足

以上三种指称理论隶属于客观主义哲学的范式,认为客观世界的范畴、属性、关系等都是客观存在的,心智和意义是对外部世界的内部表征。语词本身是无意义的任意符号,这些符号只能通过与世界上的事物相对应来获取意义,理性思维就是对这些符号的机械运算;对世界知识的获得就是将这些概念组成命题来描述现实世界;推理和理性的核心是形式逻辑。这种“符号系统实在论”在心智和客观世界之间划了一条不可逾越的鸿沟,因为抽象的符号和客观事物、属性和关系之间没有丝毫的共性可言。这就需要解释符号是如何跨越鸿沟与客观世界的事物相对应的,人又是如何获得语言符号的意义的,因此指称论和真理观在客观主义哲学那里显得尤为重要。但是客观主义哲学观认为意义和理性与人的理解能力、想象能力和身体经验、神经系统等主观因素无关,因而它们在解释同语的双重指称时就显得力不从心。

虽然塞尔指出了背景和知识网络的存在,但对意向内容的表征和指称的确定并没有给出一个可以运作的模式,究其原因也在于忽视了身体以及体验对于意义和指称的重要作用。

四、体验哲学对同语双重指称的解释

1.体验哲学及其指称观

体验哲学在广泛借鉴其他实证学科研究成果的基础上,对客观主义哲学提出了挑战。体验哲学认为,“要对意义和理性作出充分的解释,就必须将我们理解的体验和想象结构置于核心地位,而这正是我们认知世界的 方 式”[18]。“语 义 学就 是 从 语 言 表达式到认知实体的映 射。”[19]“体 验”包括身 体 和 经验两部分:一方面,他们重视人的身体(特别是想象结构和身体经验)对意义和理性所起的重要作用,主张将身体重新置于心智中;另一方面,体验哲学的“经验”概念比客观主义的“经验”要来的宽泛,包含了“基本的感知、运动系统、情感、历史、社会和语言等维度”,“经验涉及到我们之所以为人的所有因素——我们的身体、社会、语言和智能以及它们之间通过互动来理解的周围世界”[18]。体验哲学对意义和理性的重要作用可以从两个层面来理解:首先,我们的身体以及身体与外部世界的互动形成了组织有序的经验(认知表征);其次,认知主体的认知能力(转喻能力和隐喻能力等)可以将这些身体经验投射到其他具体域(转喻)或者抽象域(隐喻)。

2.体验哲学的意义观与同语的双重指称

认知语言学意义观的核心是:词汇意义在本质上具有百科知识性质并且以网络的形式呈现,这种网路是一种经由身体与世界互动和体验而获得的类层级结构。类层级结构是计算机科学家在人工智能研究的基础上提出的一种知识的表征和存储方式。类层级结构的形成涉及人类对世界的基本认知方式,即范畴化问题。范畴化是人类对世界万物进行分类的一种高级认知活动,在此基础上人类才具有形成概念的能力,才有了语言符号的意义。范畴是我们理解和认识世界的基础,也是我们思维和交际的基础[20]。

自 20世纪 60年代以来,心理学、人类学等学科在对传统范畴观证伪的基础上,提出了原型范畴理论。该理论认为范畴结构呈现等级性,处于中间位置的基本层次范畴具有特殊地位,在基本范畴基础上,范畴可以向上扩展为上位范畴向下扩展为下属范畴。从大量同语的语料来看,同语的两个名词涉及的基本都是基本层次范畴,基本层次范畴是人们认识客观世界最直接和最基本的层面,是人们对世界事物进行范畴化的重要工具。认知科学对基本层次范畴的研究也说明了人类的大多数思维都是在基本层次范畴上进行的。因此,同语的两个名词大多具有基于基本层次范畴的字面意义。

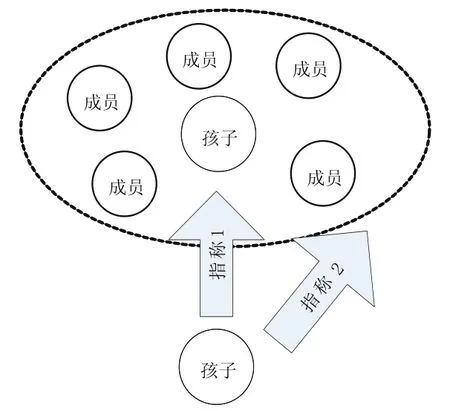

同时,基本层次范畴的成员地位是不平等的,有好与坏、典型与非典型之别,比如在“鸟”范畴中,麻雀的范畴隶属程度高于企鹅和鸵鸟。像麻雀这样的成员就称作“原型”。范畴是围绕一个原型而构成的。判断某物体是否可归入某范畴,不是依据它是否具备该范畴成员所有的共同特性,而是判断它与其原型之间是否具有足够的家族相似性。同语“N1是 N2”的第二个名词 N2就是一种原型,具体而言,它指称其本身(原型)的同时也指称以它为原型的一个上位临时范畴,这样 N2就具有了双重指称。以“孩子1就是孩子2”为例,孩子一般都为大人们所宠爱,作为小孩的一个突出特征就是“淘气”,这甚至可以看作是孩子的本性,所以我们常常亲昵地称小孩子为“小淘气”,并且对他们的淘气行为表示理解。孩子2构建了一个临时上位范畴,这个范畴成员所具有的共同特征就是具有“淘气”属性,而孩子是这个范畴的典型成员。可见“孩子2”其实是由指称基本层次范畴转移到了指称上位层次范畴:在基本层次上它指称的是未成年的男性;在上位层次上,它指的是一个以男孩为典型成员的相对抽象的范畴,该范畴具有男孩子的典型特征——好动、顽皮、捣蛋等等。如下页图1所示。

以上我们分析了同语双重指称“是什么”的问题,接下来尝试回答双重指称“是如何实现的”,并阐释其实现过程的复杂性和动态性。

图1 原型范畴的构建与同语双重指称的实现

3.涉身认知能力与同语双重指称的实现

对“双重指称是如何实现的”这个问题的解答涉及到前面谈到的体验哲学发挥作用的第二个层面,即人类的认知方式(转喻认知)及其动态运作。认知语言学认为,转喻和隐喻都是人类重要的认知和思维方式。它们根植于人们的基本经验中,构成我们日常的思考和行动方式[21]。隐喻“是人类用来理解抽象概念,进行抽象推理的主要机制”[22],但从某种意义上说,转喻比隐喻更具本源性和普遍性,语言在本质上是转 喻 的[23]。 转 喻 就 是 在 同 一 个 理 想化认知模型中,一个概念实体(始源实体)为另一个概念实体(目标实体)提供心理通道的动态认知过程[20]。可以看出,转喻是在理想化认知模型中运作的,前面提到的原型范畴结构就是一种理想化认知模型。范畴的原型成员是转喻的始源实体和参照点,它为目标实体(即范畴)提供了心理通道,使得后者在人们的头脑中得到激活[24]。这就是一种“范畴原型成员代整个范畴”的转喻,这个过程也可以理解为“部分代整体”的过程,即原型成员是部分,范畴是整体。这种部分代整体的转喻思维方式是在人的身体及身体经验的基础上形成的,有其深刻的体验哲学理据。具体而言,人类首先是从认识自身开始的,一个人在出生之前是母体的部分,出生脱离母体后,自身就成了整体,他的身体是由可以操纵的部分(如胳膊、手指、腿、脚等)构成的,人类对自身整体和部分的意识将伴随人的一生。从进化论的观点看,为了更好地在世界上生存,人类在漫长的进化过程中把从感知自身中获得的感知“部分和整体”的能力加以扩展和投射,通过与世界万物的互动,析出周围事物的部分和整体结构。这种先天随“身”而来和经过后天经验强化的转喻思维能力,“提高了语言使用和交际的效率,人们在交际中无需面面俱到地用语言全部表达出来,……只需‘点到为止’,即可达到一定的交际效果。转喻在提高语言和非语言信息配置的经济性方面起到重要的作用”[25]。也正是转 喻 思 维 方式 的 存 在,我 们 才 能 够使用同语这种高度凝练的语言形式来传达丰富的交际意义。

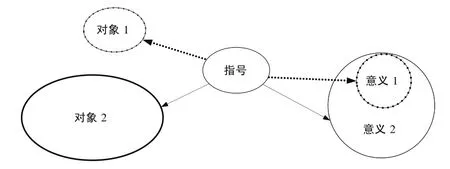

同语的使用和理解过程正是基于上述以原型范畴形式组织起来的知识结构以及转喻认知机制。转喻认知的动态运作使得 N2意义调整,其指称也发生了变化,从而实现了双重指称的形成和两种意义之间的对应。如图2所示:

图2 同语的双重指称与两级意指

利科在论述隐喻时提到了双重指称和意义调整之间的关系:“构成隐喻意义的方式提供了将指称双重化的钥匙。对陈述的字面解释的失败导致了隐喻陈述的意义的产生……意义因字面解释而自我毁灭。……在语义的不适当性的影响下,意义的自我毁灭仅仅是整个陈述层次的意义 更新的反面。”[26]利科的 “自 我 毁 灭 ”和 “意 义 更 新 ”就 相 当 于 Kittay[27]所言及的从第一 级 意 义 获 得 第二 级 意 义 的 过程。前者指的是一个指号在默认语境下的解释,相当于字面意义;后者是该指号与特定的语境相冲突时所需要的解释。基于体验哲学的原型范畴和转喻认知在从第一级意义到第二级意义的推理中发挥了不可替代的重要作用。符号学把指号与意义(涵义)之间的关 系 称 之为 意 指 关 系[16],由 此 得 出 同 语指称的双重性就是基于同语中 N2意指的两级性。

近年来,体验哲学越来越重视社会文化情境对于认知的重要作用,于是“情境认知”这一术语便应运而生。简言之,社会文化情境指的是“个体心智和认知过程被其他涉身心智所塑造的方式,亦即他与社会文化结构体,如其他认知主体、人工制品、社会规约等的互动”[28]。双重指称的顺利实现也需要借助情境或语境因素(如物理语境、社会文化语境和上下文语境等)的介入。仍以“孩子就是孩子”为例,我们通过与孩子的互动或者社会规约在头脑中形成了关于“孩子”这个概念的知识网络,其中包含“天真”、“贪玩”、“可爱”、“好动”等多个属性。通过转喻思维,每一个属性都可以作为依据,构建一个以“孩子”为原型的临时上位范畴,从而导致不同双重指称和第二级意义的产生。释话人借助于具体的情境因素可以顺利地析出第二级意义。“第二级意义也就是在特定认知语境限制下从第一级意义中突显出来的意向内容”[16],它为同语 N2的二级指称提供了识别的依据和标准。

五、结 语

同语“N1is N2”的 N2具有双重指称,它既可以指称其本身而获得字面意义,也可以指称以其自身作为原型成员的临时范畴。如此一来,同语总体可以看作是一个归属性断言,即将 N1归属于 N2所构建的临时范畴。这种现象需要语言哲学领域的指称理论对其给予充分的解释。描述理论和历史因果指称论以真理论为核心,在客观世界中寻找语言表达式的指称。这种客观主义指称理论并不能合理解释同语的双重指称。塞尔在引入交际者和交际者心理意向的基础上,提出了意向指称论,强调了指称对背景能力和意向网络的依赖,这为双重指称的解答提供了正确的思考方向。但他的分析只停留在理论层面,没有提供一个可以运作的模式。

建立在体验哲学基础上的认知语言学则认为,意义在我们的头脑中,语义学是概念的或认知的,并不是从现实世界中才能找到语言表达式的指称。换言之,真理关心的是概念结构和世界之间的关系,表达式的真值 就 退 居 次 要 的 地 位:意 义 先 于 真 值[29]。体验哲学和认知语言学重视身体和身体经验对指称和意义形成的重要作用,能够合理地解释同语的双重指称及其实现过程的动态性和复杂性。研究表明,人类凭借自己的身体与世界互动,形成了各种原型范畴知识网络,原型和临时范畴的构建就是双重指 称 现 象 存 在 的 身 体 经 验 基 础 (embodied experience)。同时,人类具有随身而来,且经后天强化的转喻能力,这可以视为双重指称的实现和第二级意义的调整的具 身 基 础 (bodily basis)。换 言 之,临 时范畴构建可以解释同语双重指称存在的复杂性,转喻运作可以解释同语双重指称实现的动态性和灵活性。

认知语言学的体验解释模式既深化了塞尔的意向网络和背景理论,又能够解释传统指称论难以解释的同语双重指称问题,为同语和双重指称打开了一个新的理论视窗。反过来,同语作为一种“非理想的语言事实”[5]328,在理论建设中具有非常重要的作用,它可以作为“试金石”,进一步检验和拓宽体验哲学的概括力和解释力,有助于把指称理论推向前进。

注释:

① 词汇语用学仅仅指出了双重指称的结果涉及范畴扩大,但未详细阐述范畴扩大的具体认知过程。本文结合体验哲学尝试弥补这一不足。

[1]Leech G.Semantics[M].Harmondsworth:Penguin,1983:148-149.

[2]Levinson S C.Pragmatics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1983.

[3]Wierzbicka A.Boys will be Boys:“Radical Semantics”vs.“Radical Pragmatics”[J].Language,1987(63):95-114.

[4]文旭.同义反复话语的特征及其认知语用解释 [J].外国语言文学,2003(3):29-33.

[5]刘正光.非理想的语言事实在理论建设中的地位与作用[J].现代外语,2005(2).

[6]马文,范振强.名词性同义反复语的多视角研究[J].贵州大学学报:社会科学版,2007(1):103-109.

[7]张炼强.“X是 X”的语言和逻辑综合探究[C]//修辞认知理论与实践.北京:首都师范大学出版社,2012:302-355.

[8]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,2003:497.

[9]维特根斯坦.维特根斯坦全集:第八卷[M].石家庄:河北教育出版社,2003:31.

[10]杨佑文.维特根斯坦“语言游戏说”与二语习得[J].外语学刊,2011(2):20-24.

[11]W ilson D,Carston R.A Unitary Approach to Lexical Pragmatics:Relevance,Inference and Ad Hoc Concepts[C]//Kasher.Pragmatics:Vol. II.London:Routledge,2012:112-139.

[12]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007:251.

[13]Lakoff G,Johnson M.Philosophy in the Flesh——the Embodied M ind and Its Challenge to Western Thought[M].New York:Basic Books,1999.

[14]弗雷格·G.论涵义和所指[C]//马蒂尼奇.语言哲学.牟博,等,译.北京:商务印书馆,1998:377.

[15]郭贵春,贺天平.现代西方语用哲学研究[M].北京:科学出版社,2006:152.

[16]徐慈华.科学隐喻语言的双重指称[J].自然辩证法研究,2008(9):3.

[17]Searle J R.Intentionality:An Essay in the Philosophy of Mind[M].London:Cambridge University Press,1983.

[18]Johnson M.The Body in the M ind:the Bodily Basis of Meaning,Imagination, and Reason [M]. Chicago &London:University of Chicago Press,1987:xvi-xiii.

[19]Gardenfors P.Conceptual Spaces:The Geometry of Thought[M].Cambridge,MA:MIT Press,2000:57-58.

[20]束定芳.认知语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2008:21-43.

[21]Lakoff G,Johnson M.MetaphorsWe Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980:37.

[22]曾君,陆方喆.认知语言学与汉语第二语言教学[J].云南师 范大学 学报:对外汉 语教学 与研究 版,2013(1):3.

[23]Radden G,Kǒvecses Z.Towards a Theory of Metonymy[C]//Panther K,Radden G.Metonymy in Language and Thought.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,1999:17-59.

[24]Barcelona A.Metonymy in Conceptualization,Communication,Language and Truth[C]//A Burkhardt,B Nerlich.Tropical Truth(s):The Epistemology of Metaphor and other Tropes.Berlin/New York:De Gruyter,2010:271-295.

[25]张辉,卢卫中.认知转喻[M].上海:上海外语教育出版社,2010:2.

[26]保罗·利科.活的隐喻 [M].汪堂家,译.上海:上海译文出版社,2004:4,316.

[27]Kittay E F.Metaphor:Its Cognitive Force and Linguistic Structure[M]. New York:Oxford University Press,1987:2.

[28]Frank R M,et al.Body,Language and M ind:Sociocultural Situatedness [M]. Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2007:2.

[29]Gardenfors P.Conceptual Spaces:The Geometry of Thought[M].Cambridge,MA:MIT Press,2000:58.

责任编辑:刘伊念

(E-mail:lynsy@jhun.edu.cn)

The Dual Reference of Nom inal Tautology and Its Realization:From Philosophy of Language to Em bodim ent

FAN Zhen-qiang

(School of Foreign Languages,Zhejiang Industrial and Commercial University,Hangzhou 310018,China)

The issue of the reference,which is concerned with how words relate to objects,occupies a fundamental position in the philosophy of language.In the constructions“N1is N2”,N2involves dual dereference,i.e.it can refer literally to itself on the one hand,and refers to an ad hoc category in which it is the prototype member of that category.This intriguing phenomenon requires an exp lanation from reference theories.Description theory and historic-causal theory are inadequate in explaining the dual reference phenomenon.W ith Searle’s intentional reference theory as a bridge,this paper then seeks a dynamic and constructive explanation within the embodiment-based theories,attaching more importance to the subjects’bodily experience and cognitive factors.It is argued that the resolution of dual reference requires both embodied experience and metonymic ability:the former explains how people form prototypebased know ledge networks and construct ad hoc categories;the latter,a body-based ability,can explain the dynamic nature of how dual reference are realized.

tautology;dual reference;philosophy of language;objectivism;embodiment;paradigm

H0-05

A

1006-6152(2014)05-0101-07

2013-12-23本 刊 网 址·在 线 期 刊 :http://qks.jhun.edu.cn/jhxs

教育部人文社科项目“汉语虚词的行域、知域、言域考察”(10YJC740110);浙江省社会科学界联合会研究课题“转喻生成的认知语用研究——体验哲学视角”(2011N180);浙江工商大学高等教育研究课题“外语课堂教学多模态话语分析”(xgy12081)

范振强,男,山东即墨人,浙江工商大学外国语学院讲师,博士。