云南保山黑牛凹破碎带蚀变岩型金矿

2014-08-02马云良邹蓉蓉王基元

马云良,邹蓉蓉,王基元

(云南黄金矿业集团股份有限公司,云南 昆明 650215)

黑牛凹金矿为云南黄金矿业集团股份有限公司近年在保山地块新发现的中型破碎带蚀变岩型金矿床,位于保山市350°方向,平距37千米处。该矿床为继黄家地金矿之后又一重要发现,处于黄家地金矿北2.5千米处,二者同属上寒武统核桃坪组上段赋矿,近南北向断层控矿。该矿床的发现为在区域内寻找同类金矿床提供了重要启示。本文通过对成矿地质背景、矿床地质特征的研究,初步探讨了矿床成因,以期为进一步找矿提供借鉴。

1 成矿地质背景

矿区大地构造位置处在印度—亚洲大陆主碰撞带南东侧的“三江”造山带“蜂腰”弧形构造南侧散开端近根部,夹持在保山地块和兰坪—思茅中生代盆地之间而近保山地块一侧,位于保山—施甸复背斜北倾伏端与NNW向崇山断裂的锐角交汇部位[1]。属“三江”成矿区保山Pb-Zn-Sn-Hg-Fe-Cu-Au成矿带[2]。

区域出露地层包括了古生界~第四系地层[3],以古生代地层分布面积最广、发育最完全,寒武系~二叠系浅水碎屑岩及碳酸盐岩沉积地层发育比较全,由于受区域变质作用的影响,多变质为大理岩、大理岩化灰岩、钙质板岩,古生界地层的沉积作用控制本区铅锌矿床的分布,其中寒武系沙河厂组、核桃坪组及保山组碳酸盐岩地层和奥陶系地层是本区重要的赋矿层位。

区域断裂及褶皱构造发育,断裂以SN向、NE向、NW向及近EW向4组断裂为主,其中NE向断裂与成矿作用关系密切。褶皱发育包括北部的保山—施甸复式背斜、南部的镇康复式背斜及中部的勐兴背斜等,均与区域铅锌矿床分布密切相关。本区断裂与褶皱组合控矿十分明显,尤其是在断裂与褶皱的交汇处,如金厂河铁铅锌金多金属矿集区位于澜沧江断裂与保山复背斜的交汇部位,芦子园铅锌矿床产于南汀河断裂与镇康复背斜的交汇部位,勐兴与施甸东山铅锌矿床位于勐波河罗断裂与单斜构造的交汇处等。

2 矿区地质

2.1 地 层

矿区内主要出露上寒武统沙河厂组及核桃坪组泥质—碳酸盐岩建造的浅海相沉积。中—薄层状大理岩化灰岩,鲕状灰岩夹青灰、灰绿色板岩。厚度大于1 590.34米。

核桃坪组上段(∈3h2):为青灰、灰绿色粉砂质板岩夹钙质板岩,局部夹泥质灰岩透镜体,岩石硅化、褐铁矿化、黄铁矿化较强,矿区主要金矿化部位。厚度436米。

核桃坪组下段(∈3h1):青灰、灰绿色纹层状钙质板岩夹粉砂质板岩,向下粉砂质增,岩石硅化、褐铁矿化、黄铁矿化较强,阳起石矽卡岩发育,该段为本区重要含矿层位。厚度大于305米。

2.2 构 造

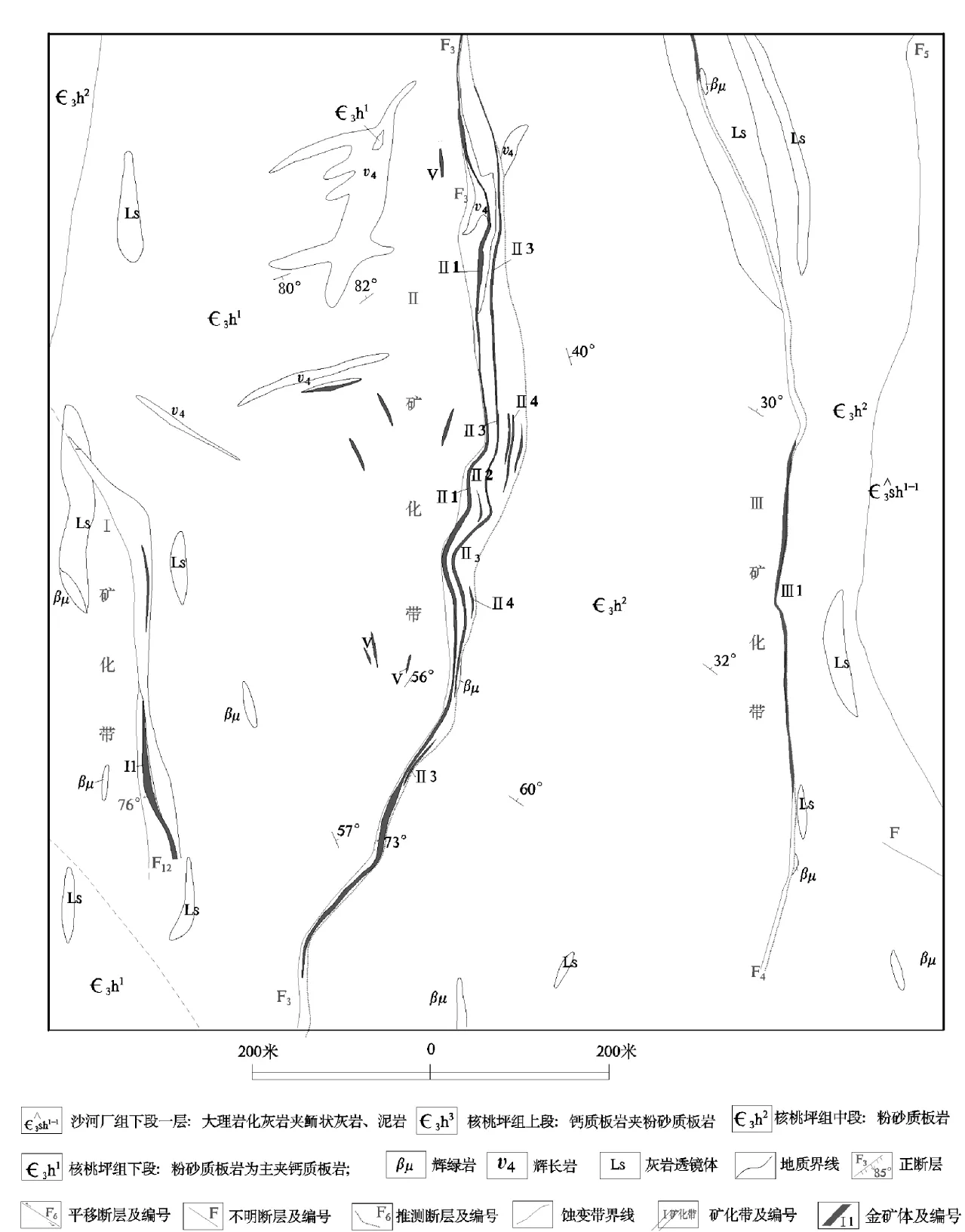

矿区内断裂发育,主要为近南北向组,显示先张裂后压扭具多期次活动特征,南北向断层形成最早,北东、北西向断层次之,各组断层之间有相互切错的现象,两组断裂带均有不同期次基性岩侵入。断裂两侧纵张裂隙和破碎带发育,为矿区主要导矿和容矿构造。矿区内由西向东展布有F2、F12、F13、F3、F4及F5,但与成矿关系密切的主要主为F3、F4和F12断层(图1)。

图1 黑牛凹金矿区地质简图

F3断层:为矿区主要导矿容矿构造,北部近南北向,南部转为北东向,总体走向近20°,走向长约1.5千米,倾向85°~131°,倾角54°~87°,平均77°,局部向西陡倾。破碎带宽1.5~46米。

F4断层:走向南北,倾向东,倾角20°~45°。沿断裂带具硅化、褐铁矿化,且与金矿化呈正相关关系。

F12断层:南北两端被掩盖,可见长大于300米断层倾向西,倾角约76°,属逆断层,沿断层东侧发育辉绿岩,局部岩石破碎、褐铁矿化强烈地段见金矿化。

2.3 岩浆岩

矿区岩浆岩不发育,主要为辉绿岩、辉长岩零星分布,局部发育辉绿(玢)岩。显示具有多期性侵入特点。

辉绿岩:主要近南向北展,呈岩脉、岩枝状产出,辉绿岩体与围岩接触带局部显示有多金属矿化。

辉长岩:在矿区内分布较少,主要呈岩株、岩墙或岩脉状近东西向产出。辉长岩内有磁铁矿(化)体产出,根据重力资料推测矿区深部存在隐伏酸性岩体。

辉绿(玢)岩:呈岩脉、岩枝状与岩层斜交侵入。具似斑状结构、块状构造;斑晶次圆状、大小2~5毫米,含量5~8%,成份为斜长石,基质成分主要为单斜辉石、斜长石,其次为少量角闪石等。

3 矿床地质

3.1 矿化带特征

矿区内共划分出3个金矿化带(见图1),均呈近南北向展布,其中Ⅱ矿化带为矿区的主成矿带。各矿化带特征如下:

Ⅰ矿化带:由F12控制,分布于矿区西部,矿化带中部及北部出露少量辉绿岩及辉长岩、呈岩脉、岩墙产出,I1金矿体则产于F12断层蚀变岩中,沿F12及附近岩石破碎、金矿化、褐铁矿化发育岩,向两侧矿化蚀变减弱,蚀变带走向长280米,宽1~11米。

Ⅱ矿化带:由F3控制,分布于矿区中部,局部见少量辉绿岩,呈岩脉、岩枝状产出,构造较发育,主要见近南北向展布的F3断层及期配套节理、裂隙等,岩石破碎,局部形成构造角砾岩,矿化蚀变强烈,Ⅱ1金矿体则产于其中。构造蚀变带以F3为底界,向上蚀变由强到弱变化,与顶部板岩呈渐变过渡,在蚀变带中的板岩明显具硅化、绿泥石化,灰岩具大理岩化,矿化蚀变主要见黄铁矿化、磁黄铁矿化、褐铁矿化、黄铜矿化、局部见孔雀石化、方铅矿化等,其中硅化、黄铁矿化、黄铜矿化常与金矿化相伴出现。Ⅱ矿化带断续控制走向长1 020米,宽2~42米不等。

Ⅲ矿化带:由F4控制,分布于矿区东部,南部偶见辉绿岩呈脉状产出,构造主要见近南北向展布的F4断层,矿化蚀变相对较弱,板岩中主要发育硅化、褐铁矿化等,Ⅲ1矿体则产于F4断层及其蚀变带中,控制走向长395米,宽1~6米不等。

3.2 矿体特征

区内已控制Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4、Ⅲ1号矿体。其中Ⅱ1、Ⅱ3为主体Ⅰ1、Ⅱ2、Ⅱ4、Ⅲ1为次要矿体,以下分别叙述三个矿化带的主矿体特征。

Ⅰ1号矿体:位于Ⅰ矿化带,产于F12断层破碎带的中部,沿破碎带具褐铁矿化、硅化,蚀变不均匀,矿体呈脉状产出,走向近南北向,倾向西,平均倾角大于70°,矿体产状240°∠76°。工程控制走向长280米,倾斜延深 69 米,矿体平厚度 0.97~ 3.52 米,平均1.87米,品位 0.71×10-6~ 5.60×10-6,平均3.22×10-6,矿化极不均匀。

Ⅱ号矿体:位于Ⅱ矿化带,产于F3断裂破碎带及其蚀变岩石中,为矿区主矿体。分为四个分支矿体(编号Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3和Ⅱ4),主矿体为Ⅱ1和Ⅱ3,在倾向上呈“S”形延伸,产状向下呈现“两缓三陡”,在变缓处矿体较厚,见(图2),局部地段矿体出现“尖灭再现”特点。

Ⅱ1矿体:呈脉状—似层状产于蚀变带中下部,走向近20°,倾向67°~131°倾角35°~86°,平均67°。控制矿体走向断续长1 020米,倾斜延深一般200~250米,最大倾斜延伸440米,矿体厚度 0.58~ 7.12米,平均厚2.09米;品位 1.01×10-6~14.49×10-6,平均Au 3.55×10-6。

Ⅱ3矿体:呈脉状—似层状产于蚀变带中部,走向近20°,倾向67°~131°,倾角54°~87°,平均78°。控制走向长505米,倾斜延深 290 米,矿体厚度0.66~9.82米,平均2.12米,品位 1.01×10-6~ 13.16×10-6,平均6.30×10-6。

Ⅲ1矿体:位于Ⅲ矿化带,走向近南北向,倾向东,倾角较缓,平均约为32°。工程控制矿体走向长200米,倾斜延深 56 米,矿体厚度 1.29~ 2.32 米,平均1.76米,品位 1.01×10-6~1.66×10-6,平均1.32×10-6。

3.3 矿石结构构造

矿石显古铜色,部分呈暗绿色、灰色;自形—半自形—它形粒状结构、交代残余结构、显微鳞片状结构、不等晶粒状结构;在古铜色类型的矿石中,金属矿物磁黄铁矿、黄铁矿等含量在50~60%之间,构成矿石的次块状构造;部分金属矿物含量在5~30%之间,呈浸染状或脉状分布,构成矿石的稀疏浸染状—(脉状)浸染状构造;而在其他类型矿石中,透明矿物集合体之间无序分布,构成矿石的块状构造。

3.4 矿物组成

矿石有用组份为金,黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂、及黄铜矿为其载体。金元素的分配率为:自然金中的金占70.46%,属于自然元素的形式;毒砂中的金占17.45%、黄铁矿和黄铜矿中的金占8.04%、磁黄铁矿中金占3.19%,硫化物中的金均属于类质同象的形式。矿石中的有害元素主要为As和Sb,As主要以独立矿物的形式赋存在毒砂中,毒砂和其他硫化物的连生镶嵌关系紧密。Sb含量较低,主要以独立矿物的形式赋存在辉锑矿中。毒砂与金的关系也较为密切,因此会对选矿或冶炼产生一定的影响。

3.5 矿石化学成分

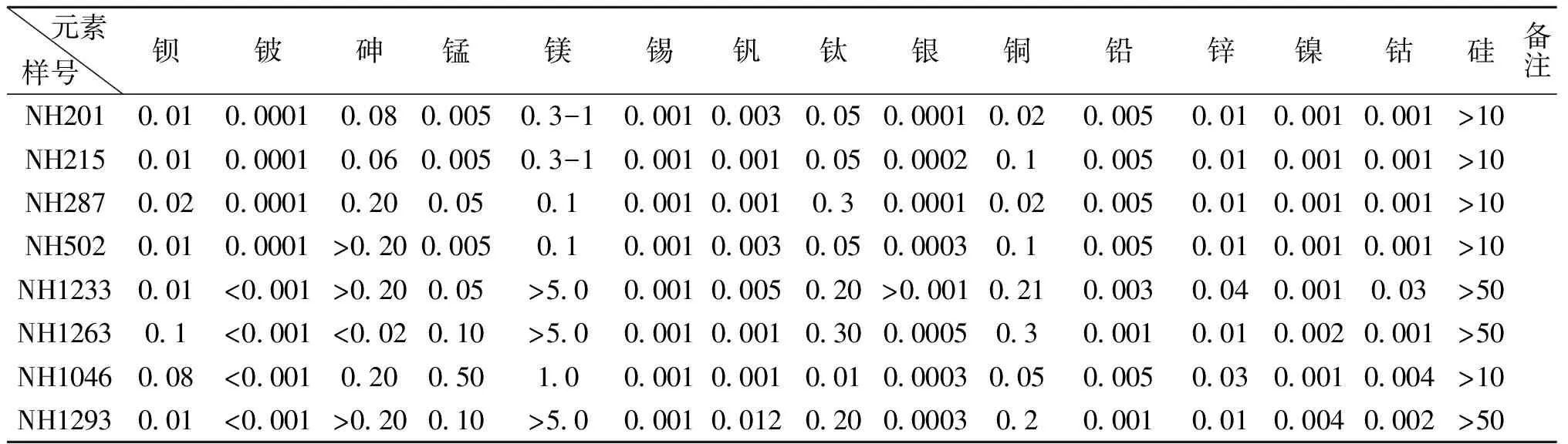

矿石中石英、黄铁矿、磁黄铁矿含量较高,表现出Au元素初始聚集时与基性火山活动及沉积作用有一定的关系。经选择性提取工程中原化分样进行光谱全分析,分析结果见下表。

表1 光谱全分析成果一览表(单位:10-2)

据化学分析成果可以看出,矿区内矿石中除主要有用组份金外,银、铜、砷、硫等元素达到综合评价指标要求,其它伴生组份含量很低,没有综合利用价值。

光谱定量分析:矿石中Cu等元素背景值较高,而Pb、Zn、Ni等亲硫元素含量较低,趋于分散状态。

3.6 矿石类型

根据矿石氧化率测定,矿区内矿石自然类型可分为氧化矿石及原生矿石两种,根地表工程及近地表钻孔控制的基本为氧化矿,中深部为原生矿。矿区内金矿石以原生矿为主,少量为氧化矿石。

根据矿区矿石特征,工业类型初步确定为构造蚀变岩型金矿石

4 围岩蚀变

近矿围岩蚀变有硅化、黄铁矿化、磁黄铁矿化、绿泥石化、黄铜矿化,其中硅化、黄铁矿化较普遍,与成矿关系密切。

硅化:主要沿矿体顶底板和构造破碎带及层间裂隙分布,表现为近矿围岩中有大量碎裂状石英脉或石英团包分布,受构造破碎带及层间构造裂隙控制,与金矿化关系密切。矿化热液沿压扭性构造破碎活动带上升,交代纵张性破碎带或围岩,胶结物、角砾完全为硅质交代生成乳白色石英,矿化初始富集。晚期出现黄铁矿化,金进一步富集形成金矿(化)体。硅化受北西及近南北向构造破碎带、层间构造裂隙控制,与金矿化关系密切黄(褐)铁矿化:多沿矿(化)体或破碎带分布,大多为黄铁矿氧化形成,多呈粉末状,染色后呈褐黄色,较强地段矿化富集,与金铅锌矿化关系密切,当为铁帽时,可直接形成氧化矿体。

另外,在构造蚀变带中普遍见磁黄铁矿和黄铜矿,磁黄铁矿多呈古铜色发育在构造角砾岩、蚀变板岩和辉绿岩中,呈浸染状、角砾状、次块状产出);黄铜矿常与粒状黄铁矿相伴产出,呈铜黄色团包状、细脉状、星点状产出。

5 成因探讨

根据黑牛凹金矿区地质构造背景,矿区地质特征,主要控矿构造为近SN向东陡倾断层,近矿围岩蚀变有硅化、黄铁矿化、磁黄铁矿化、黄铜矿化、绿泥石化、粘土化等,成矿元素Au、As、Sb、Hg及矿物组合显示中—低温热液形成特点,分析成矿过程可能为:富含矿质及活性组份的深部汽水热液沿构造通道运移,不断与地层中的活性矿物质发生交代、迁移富集,在封闭的有利构造空间冷凝沉淀,随着温度、压力的降低,高温元素Fe先与造岩矿物沉淀下来形成矽卡岩型磁铁矿,其后中低温元素Pb、Zn继续沉淀形成矽卡岩型铅锌矿及构造蚀变岩型铅锌矿,铅锌沉淀后还有大量含Au低温硅质热液进一步运移沉淀或沿周围运移充填到较小的构造裂隙中形成热液金矿体。成矿物质可能来源于地下深部的隐伏酸性岩体、基性岩体和围岩。

综合认为黑牛凹金矿成因类型应属中-低温热液交代型蚀变岩型金矿床。

参 考 文 献

[1]云南省地质矿产局.1990.云南省区域地质志[M].北京:地质出版社.

[2]徐志刚,陈毓川,王登红,等.中国成矿区带划分方案[M].北京:地质出版社.

[3]云南省地矿局区调队.1∶20万永平幅区域地质调查报告 [R],1979.

[4]云南黄金集团勘查分公司.云南省保山市隆阳区黑牛凹金矿新发现矿产地报告[R],2011.

[5]云南黄金集团勘查分公司.云南省保山市隆阳区黑牛凹金矿2012年增储报告[R],2012.