福建莆田2013年8月系列地震的疲劳损伤分析①

2014-08-01吴维青

吴维青,李 军

(1.福州大学测试中心,福建 福州 350002;2.福建省地震局,福建 福州 350000)

0 前言

地震是人类面临最严重的自然灾害之一。影响地震的因素十分复杂,这些复杂因素往往涉及多个学科的领域,人们一直尝试着通过多学科的角度来分析地震的发生过程,试图把握地震过程及其规律,以减轻地震灾害所造成的损失。因此对地震过程以及预报研究已成为相关研究领域中最令人关注的重大课题之一。但是到目前为止,地震预报仍然是尚未攻克的世界性科学难题,其根本原因在于我们尚未全面把握地震发展和发生的过程。

周期性是宇宙一切事物运动发展的普遍现象。各种物质运动形式的周期性已逐渐地越来越多地为人们所认识,人们研究发现地幔物质的周期性运动作用、自转速度周期性改变、极移[1]、太阳、月亮、天体等各种各样人们已经认知以及一些还尚未发现复杂因素的周期性变化[2],最终都以作用力的形式动态地作用于各个区域的岩层承力结构中,时常这些动态作用力还超出岩层承力结构的弹性变形范围而出现滑移、断裂即产生地面的震动——地震。

本文从承力岩层疲劳损伤过程的角度出发,对福建莆田地区(北纬25.6°,东经118.8°)2013年8月期间的一系列地震动数据进行分析处理,研究承力岩层疲劳损伤过程的疲劳损伤能量变化与这一系列地震的关系。

1 有关材料的疲劳研究

受力材料在各种动态周期性载荷的作用下,由于局部超出承力结构的弹性范围,而产生错位、滑移、断裂的过程,材料与力学工作者把这一过程称为疲劳损伤与断裂过程。

人们对材料疲劳损伤断裂过程的研究可以追溯到19世纪中叶,1860年德国人Wohler对火车车轴在周期性动态载荷的作用下发生的断裂的过程进行了比较系统的研究。1884年Bauschinger在验证Wohler的疲劳试验结果时,发现了材料疲劳过程“软化”的现象。20世纪初,人们对材料的断裂过程有了进一步深入的观察研究。Ewing和Humfrey在1903年通过他们的实验说明了在动态周期性载荷的作用下,材料中的许多内部组织会出现滑移条带,这些疲劳滑移条带在疲劳损伤过程中逐渐变宽、扩大,并导致材料疲劳断裂的发生,从而确认局部区域的滑移损伤是产生疲劳断裂的先兆。到了20世纪30年代,对疲劳的研究已发展成为一个重要的科学研究领域。1945年Miner提出了疲劳破坏的线性累积损伤模型,1954年由Coffin和Manson建立起塑性应变是造成疲劳损伤的理论,在这一时期,线弹性断裂力学研究方法的出现,使人们能够由远场周期性加载条件和裂纹的几何的尺寸,来确定的应力强度因子范围,应力强度因子因此成为描述疲劳裂纹扩展的一个主要参量。1957年Irwin指出可以用应力强度因子K来表示裂纹顶端应力奇异性的大小,目前人们仍然经常采用应力强度因子来描述疲劳裂纹的扩展过程。在此后的数十年里,对于材料在动态周期性形变和疲劳裂纹产生机制的了解取得了长足的进展,许多研究结果比较全面描述了疲劳形变与断裂的特征,例如材料在断裂过程中的“驻留滑移带”的发现等。[3]

在材料的疲劳损伤研究领域里,最广泛、最活跃和最深入的研究方法是损伤能量跟踪分析方法,由该方法得到的普遍结论是材料疲劳断裂之前,在局部区域都伴随着材料的疲劳损伤能量上升的过程[4]。

当材料发生疲劳损伤时,其应力与应变的周期性关系呈现出滞后回线的几何形态[5],该滞后回线的面积即为损伤发生所消耗的能量[6],这种损伤能量的计算,一直是跟踪分析和研究损伤发生和发展的重要手段[7]。

对于在周期性动态载荷下材料的受力与变形之间关系滞后回线的数学模型,有关数学和材料工作者进行了大量的研究工作,对此进行数学建模比较成功的是Bouc-Wen模型;Dobson在Bouc-Wen模型的基础上,进行了进一步的改进,结果使数学建模的精度有了很大的提高,并提出了Dobson模型[8],但这种精度提高的代价是使所建立的数学模型中的待定参数显著增多,给该数学模型的求解和方程参数的确定带来困难,这在一定程度上也限制了它的进一步应用,Dobson模型表示如下:

式中:μ′和μ″分别是测量点的速度和加速度μ是相对位移;f(t)为系统的随机受力函数;z为方程组的中间变量。

由于随机受力函数的绝对值难以确定,在此选用归一化后的随机载荷谱函数f(t)。根据实际测量点的速度μ′和加速度μ″信号以及相对位移信号μ,确定方程参数B、D、E、C,方程(1)、(2)的确定就确定了滞后回线并由此确定损伤能量[9]。因随机载荷函数f(t)的归一化处理,上述计算所得的疲劳损伤能量是一个相对数值,由于我们最关心的是测量点疲劳损伤能量变化情况的相对比较,因此这一处理方式已能满足疲劳损伤能量相对变化跟踪分析的要求。

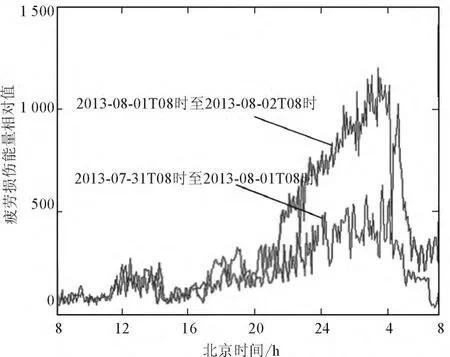

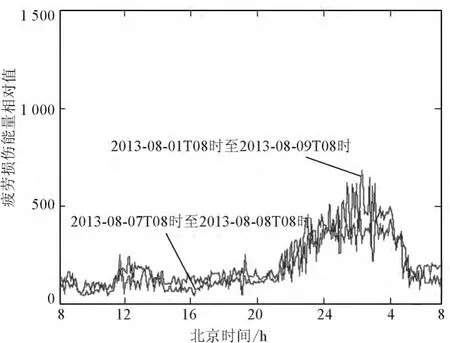

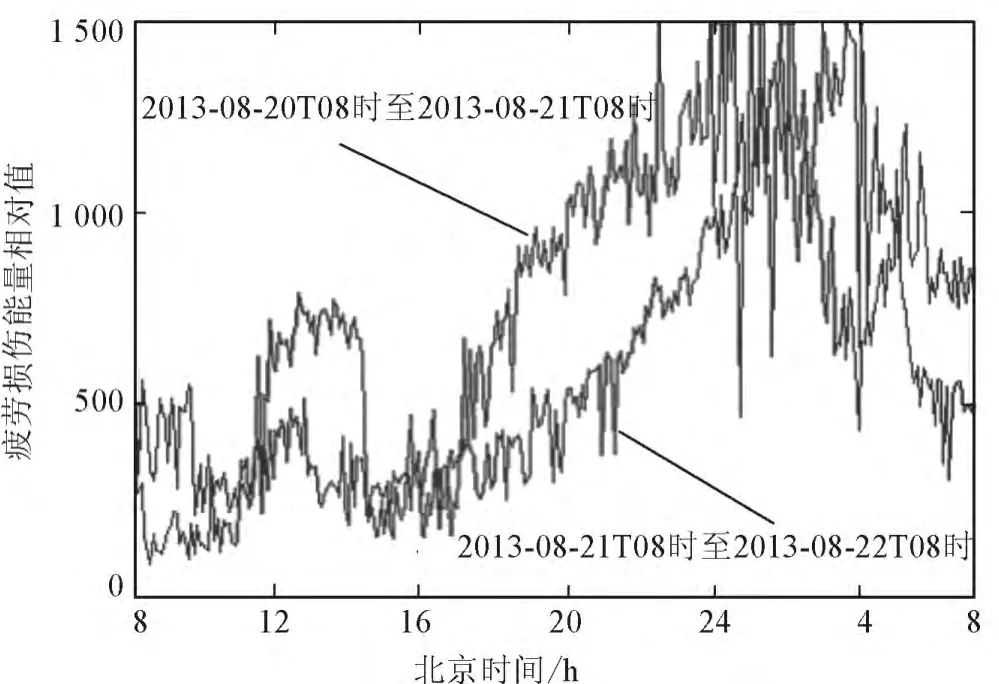

本文采用中国地震台网福建莆田站(距离震源约30km)的地震动数据,该地震观测台站的数据采集频率为100Hz。数据的处理过程是将一天(24小时)的地震动数据共分成288段,每段由30000个震动数据组成,计算得到每5分钟的地震动所产生的损伤能量,这288点组成了测量点这一天的疲劳损伤能量变化曲线,如图1至图5所示。

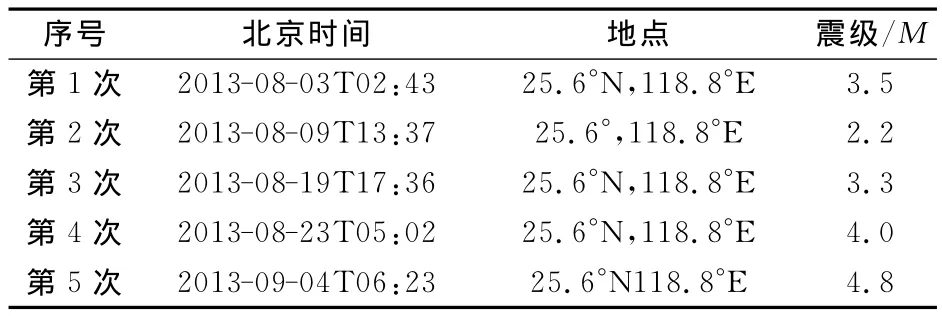

福建莆田地区(25.6°N,118.8°E),在2013年8月期间发生的系列地震如表1所示(表1为中国地震台网正式公布的该地区相关地震数据)。

图1 2013年8月3日M3.5地震前疲劳损伤能量的上升变化曲线Fig.1 The change curves of fatigue damage energy before the M3.5earthquake in August 3,2013

图2 2013年8月9日M2.2地震前疲劳损伤能量的上升变化曲线Fig.2 The change curevs of fatigue damage energy before the M2.2earthquake in August 9,2013

图3 2013年8月19日M3.3地震前疲劳损伤能量的上升变化曲线Fig.3 The change curevs of fatigue damage energy before the M3.3earthquake in August 19,2013

图4 2013年8月23日M4.0地震前疲劳损伤能量的上升变化Fig.4 The change curevs of fatigue damage energy before the M4.0earthquake in August 23,2013

图5 2013年9月4日M4.8地震前疲劳损伤能量的上升变化曲线Fig.5 The change curevs of fatigue damage energy before the M4.8earthquake in September 4,2013

表1 2013年8月期间福建莆田地区的系列地震Table 1 A series of earthquakes at Putian,Fujian during August 2013

2 结构与讨论

对2013年8月期间中国地震台网福建莆田站(距离震源约30km)的地震动数据的疲劳损伤能量分析计算,初步得出结果如下:

(1)在M2.2以上的地震发生前,疲劳损伤能量都表现出明显的24小时周期变化过程。

(2)地震发生前的几天,北京时间约21时至6时都出现一个疲劳损伤能量的较大的峰。对应震级较低该峰值相对较小,对应震级较高,则该峰值较大。

本文从材料疲劳损伤的观点出发,对地震动信号进行了初步的分析,希望能借此与广大的研究人员进行数据交流,为最终实现对地震这一威胁全人类的自然灾害有更全面的认识而努力。

(References)

[1]王恒信,赵晓燕,李艳娥,等.几次强震及震前震中附近地区中小地震与地球自转的关系[J].地震,2011,31(2):33-41.WANG Gheng-xin,ZHAO Xiao-yan,LI Yan-e.et al.A Study on the Relationships between Earth Rotation and the Occurrences of Several Strong Earthquakes[J].Earthquake,2011,31(2):33-41.(in Chinese)

[2]薄万举,王广余.地球自转、断层形变与地震活动关系研究[J].大地测量与地球动力学.2006,26(2):43-47.BO Wan-jua,WANG Guang-yu.Researches on Relations A-mong Earth Rotation,Fault Deformation and Seismicity[J].Journal of Geodesy and Geodynamic,2006,26(2):43-47.(in Chinese)

[3]徐灏.疲劳强度[D].北京:高等教育出版社,1988.XU Hao.Fatigue Strength[D].Beijing:Higher Education Press,1988.(in Chinese)

[4]刘晶波,王文晖,赵冬冬.循环往复加载的地下结构pushover方法及其在地震损伤分析中的应用[J].地震工程学报,2013,35(1):21-28.LIU Jing-bo,WANG Wen-hui,ZHAO Dong-dong.Pushover Analysis Method of Underground Structures Under Reversal Load and Its Application in SeismicDamage Analysis[J].China Earthquake Engineering Journal,2013,35(1):21-28.(in Chinese)

[5]任 隽,陈东柏,戴王强.岩石滞后非线性弹性响应的物理模型[J].西北地震学报,2011,33(3):299-304.REN Jun,CHEN Dong-bai,DAI Wang-qiang.Physical Models of Hysteretic Nonlinear Elasticity of Rock.Northwestern Seismological Journal[J].2011,33(3):299-304.(in Chinese)

[6]Esin A.The Microplastic Strain Energy Criterion Applied to Fatigue[J].J Basic Engineering,1968,90(1):28-31.

[7]Tchankov D S.Vesselinov K V.Fatigue life Prediction Under Random Loading Using Total Hysteresis Energy.Int J Pressure Vessel piping,1998,7(13):955-962.

[8]Dobson S,Noori M,Hou Z,et al.Modeling and Random Vibration Analysis of SDOF System with Asymmetric Hysteresis[J].Int J Non-linear Mechanics,1970,32(4):669-680.

[9]付丽强,林桐,吴维青.神经网络在材料低周疲劳寿命预测中的应用[J].福州大学学报,2001,29(5):57-60.FU Li-qiang,LIN Tong,WU Wei-qing.Neural Network Usedin the Prediction of the Low-periodic Fatigue Life-span of Materials[J].Journal of Fuzhou University,2001,29(5):57-60 .(in Chinese)

[10]杜鹏,姜慧,王立新,等.广东省桥梁抽样调查与地震易损性评价[J].华南地震,2012,32(2):37-50.DU Peng,JIANG Hui,WANG Li-xin,et al.Sample Survey and Seismic Vulnerability Evaluation of Bridges in Guangdong Province[J].South China Journal of Seismology,2012,32(2):37-50 .(in Chinese)

[11]黄强盛,夏旺民.滑坡稳定性评价中地震作用力计算的讨论[J].地震工程学报,2013,35(1):104.HUANG Qiang-sheng,XIA Wang-ming.Landslide Stability Evaluation of Earthquake Force Calculation of Discussion[J].Journal of Earthquake Engineering.2013,35(1):104.(in Chinese)