半是叹息半是尊

2014-07-31阵雨

阵雨

后圆恩寺胡同属东城区交道口地区,是交道口南大街路西从北往南数的第三条胡同,自东向西沟通交道口南大街与南锣鼓巷,长440余米。清乾隆时称“后圆恩寺胡同”,宣统时称“后圆恩寺”,1965年整顿地名时改称“交道口南三条”,“文化大革命”中一度改称“大跃进路七条”,后复称“交道口南三条”,1979年恢复“后圆恩寺胡同”原称。

《顺天府志》载:“圆恩寺,元刹也,在圆恩寺胡同。”圆恩寺胡同今称前圆恩寺胡同,是后圆恩寺胡同南面的一条胡同。据此可知,后圆恩寺胡同因在圆恩寺的背后而得名,却没有按习惯被称作“圆恩寺后身儿”或“圆恩寺后街”,而不是此处原有前、后两座圆恩寺。

参访后圆恩寺胡同,最重要的原因是冲着茅盾先生去的。一则先生的故居就在这里,二则早先读过先生的不少作品。时至今日,我依然能够熟练背诵先生的散文《白杨礼赞》中的精彩片段:“它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝。也许你要说它不美,如果美是专指“婆娑”或“旁逸斜出”之类而言,那么,白杨树算不得树中的好女子;但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫!”可以说,先生对白杨树的赞美,不但影响过少年时期的我,也一定影响过与我同时代的人们。

那天来到后圆恩寺胡同时,正值清明。清明的天气虽还有丝丝凉意,但后圆恩寺胡同的白玉兰早已如鸽绽放,行走在后圆恩寺胡同的人们个个春风得意,尤其是那些穿着时尚的女孩儿们,仿若迎春的花朵,生动在这条古朴的胡同里,吸引着来来往往的目光。

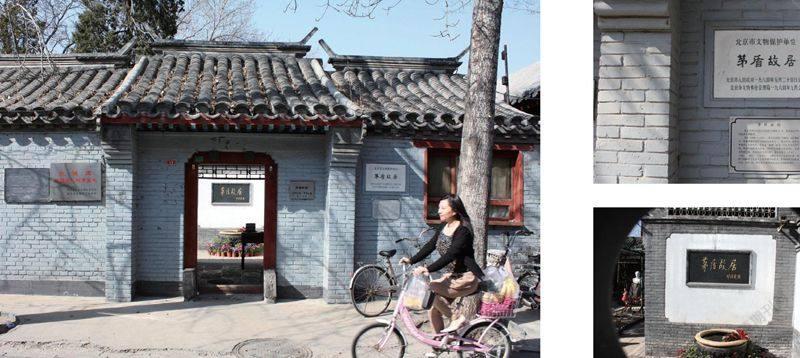

茅盾故居,就位于后圆恩寺胡同13号院。

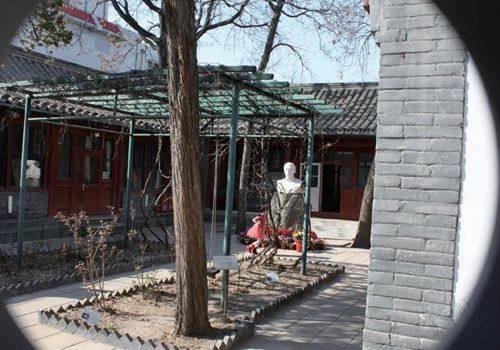

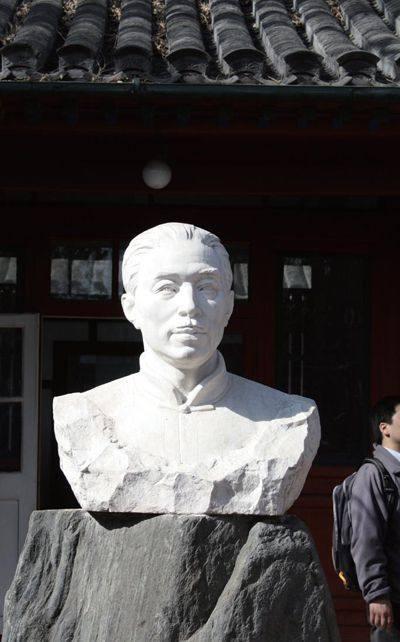

13号院为两进四合院儿,占地面积878平方米。站在院外街道,透过院门,可见门内的影壁上有“茅盾故居”四个金色大字镶嵌在黑色大理石的横匾之上。这四个字是我们深深爱戴的邓颖超大姐生前所题。走进院内,但见院子中央矗立着茅盾先生的半身汉白玉塑像。雕像正前,是一方形葡萄架,岁在四月天,葡萄的藤条虽依旧枯黄,但清明一过,离一叶叶繁茂、一嘟噜一嘟噜葡萄飘香的季节还会远吗?遥想当年,也是这个季节,先生在葡萄架上装上秋千,明媚的春光里与乖孙女荡秋千的场景那是多么的快乐。

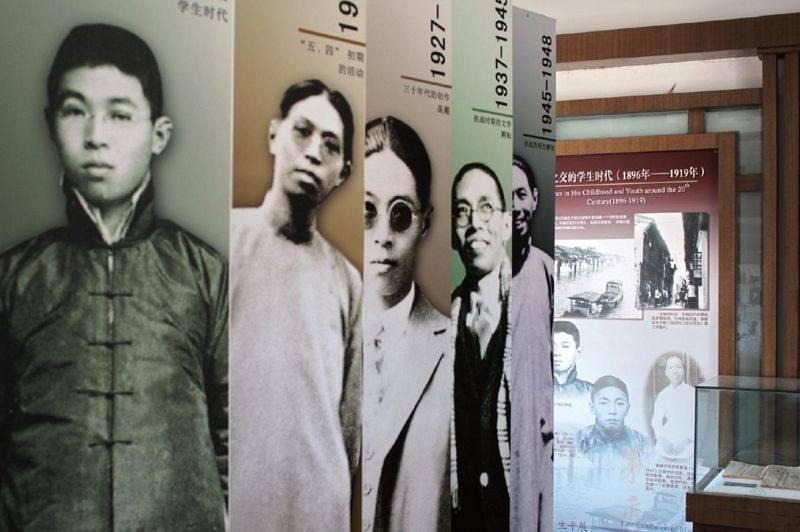

先生的故居前院有北房、东西厢房各三间,倒座房六间。西厢房原是先生的会客室和藏书室。东厢房为饭厅,其余为家属和服务人员住房。后院有北房六间和西厢房两间,北房原是先生的工作室兼卧室。茅盾逝世后,前院开设了2个陈列室,陈列先生生前的实物和图片,包括手稿、作品初版本、信件、手迹和他主编过的文学刊物等,共400余件。

据这里的工作人员讲,故居后院正房室内依然保持原状:进门一间为起居室,北墙为一排书柜,书籍按先生生前原样排放。书橱前为单人沙发一对。室内东侧临窗放写字台一张。起居室东有门通往卧室,卧室内正中横放小床一张,床左侧案几上堆放着写回忆录备查的旧时期刊以及他平时收集的剪报资料和晚年阅读的书籍。卧室的衣橱、七斗柜均为过去旧物。左侧靠墙的一个小衣柜上,安放着夫人孔德让的黑漆镂花骨灰盒。西首北房专辟为“茅盾文库”,内收藏有茅盾著作及其藏书。

茅盾先生的故居,和附近的许多深宅大院相比,显得很普通,很不起眼儿,仅仅是一座不大的两进四合院儿。其实先生解放后一直住在东四头条203号文化部宿舍,与周扬、阳翰笙等为邻。1974年先生搬到后圆恩寺,直到1981年病逝,在这个很普通的四合院儿中度过了他最后的7年岁月。在这座四合院儿里,先生基本搁笔不再写作,只完成了他人生最后一部回忆性作品《我走过的路》。一盏昏黄的台灯下,留下了一位老人一生的“百感交集”。

1981年,茅盾先生结束了自己85年的生命旅程。他走了,却为中国现代文学史留下了不朽的作品,他的创作经验,对繁荣今天的文艺创作仍有着现实意义。

徜徉在四合院儿内,满脑子是先生的影像和《林家铺子》《霜叶红于二月花》《子夜》等他的作品。在他的故居,我不想为先生一生留下的纠结而纠结,也不想为别人因他纠结而纠结。我只想,先生是中国现实主义文学创作的一位大师,他的文学作品,对推动中国文学的发展起到了极大的历史作用。于是,我用诗句串成行,算作对先生的纪念:

你用灌满皮囊的桐乡之水/在龟裂干渴的土地上书写理想/从此/子夜的星火/林家铺子的灯光/春蚕一样/爬上北方英雄的白杨/并于开国大典的喜庆时刻/与千万万支烛光/集合成天安门一枚照亮全球的太阳。那以后/你站得很高/却猝不及防太阳风暴火星飞溅/将你和你的真实/重重烫伤/你便在指鹿为马的氛围中潜居一隅/圆恩寺早已远去的钟声/磨损锋芒/却也提纯信仰。你的夙愿不灭/你的基金/不只是白花花的银子/每一枚/在中国文坛/都闪烁着精神光芒。还有什么比这更可贵的呢/立于子夜/望望星空/虽然夜的温度发凉……

到后圆恩寺胡同参访,不能不去的还有一处超大的院落,那便是7号院的蒋介石行辕了。

蒋介石行辕,坐落在茅盾故居东向的胡同中段北侧。自外看,灰色围墙高高耸立,目光越过围墙,可见到院内绿柳如烟,白玉兰在尽情绽放。倘若能走进院中,风格迥异却是气派而堂皇的古典西洋和中式建筑,可大饱眼福。只可惜紧锁的大门挂着早已褪色的牌匾,“友好宾馆”四个大字虽然依稀可见,但油漆已斑驳脱落,仿若叹息着岁月的沧桑。

据书中记载,蒋介石行辕是一组中西结合的建筑,既有中式四合院儿,又有西洋式楼房。宅院分中、西、东三路:中路为一座西洋式楼房,砖混结构,地下一层,地上两层半;楼前有一个带喷泉的水池,池中叠石为山,池周有刻石点缀,刻石来自遭劫后的圆明园;池东南有一座八柱西式圆亭,中路东侧有南北走向的假山,起着分隔与联系东路的作用。西路为两进四合院儿,院内围廊环绕。东路为休闲区,庭院开阔,有花厅、敞轩、凉亭、游廊等建筑。整个院落,融贯中西,又相映成趣,彰显着中国和西方建筑不同的美。但是这座院落,过去原是清宗室载的宅第。

载是庆亲王奕的次子。奕乃乾隆皇帝第十七子永璘之孙,当过清廷的内阁总理大臣,与袁世凯是姻亲。

奕是敛钱高手,但其子载则堪称“风月场上魁首,赌博局中豪客”。据说,载为讨京城名妓“红宝宝”的欢心,便按照“红宝宝”的意愿建造了这么一座“亦中亦西”的豪宅。岂料,不久载却把全部家当连同这座豪宅输给他人。他那“心肝儿宝贝儿红宝宝”也是楼空人去也。这真是:“奕敛财载抛,青楼魁首赌局豪。家财万贯一日破,谁还与君度春宵?”

及至后来,此宅转手成为一家中法企业的办公处。

抗日战争胜利后直至1949年1月31日北平和平解放,这里成为蒋介石在北平的行辕。这期间,蒋介石在北平的两次重大活动,都住在这里。一是1945年12月来北平,他是以“抗战领袖”身份慰问北方同胞并部署内战;二是1948年9月来北平,以应对辽沈战役。只可叹他初次北平之行,“抗战领袖”荣光尽显,且踌躇满志要消灭共产党。然而,仅仅过了不足两年时间,他第二次来北平时,却焦头烂额,整个十月都疲于应付辽沈战役,最终也没能逃脱失败的命运,直至逃往台湾,魂离故里。

北平和平解放后,中共中央华北局曾在此院办公;中华人民共和国成立后,这里曾先后作为南斯拉夫驻华使馆和“中国人民对外友好协会”所在地,现为友好宾馆。

历史,记录了北京无数胡同真实的故事和悠长的岁月,也记录了曾居住在那里的历史人物的足迹与身影。后圆恩寺胡同就是典型的代表。无论谁走到这里,倘若不是擦身而过,而是进行真正的零距离接触,都会留下深深的感慨,而我行于此,留下的则是一半是仰望,一半是叹息。

(编辑·韩 旭)

hanxu716@126.com