本凤儿的文学梦想

2014-07-31孙德纯

孙德纯

我对黄本凤的印象是她在文友会上哽咽着朗诵她自己创作的诗——《茶》。

我关注这位河南妹子是因为她说:“以一个受伤的心灵所发出的声音来安慰自己,也安慰别人。”

想必她的辍学在她如花的年龄段是一个沉重的打击。

一个农家少女把心中的文学梦从娘家带到了婆家,又从乡下带到首都北京。

当年本凤儿家里穷,初中没念完就回家务农了。那时候,农村没有书可看,一本《古诗百首》让本凤儿在放牛的时候看上数百遍,把那小诗倒背如流。这本书陪伴了她,她也对它产生了感情。贫瘠土地上农民挥洒汗水、泪水,父母起早贪黑劳作的背影,和这山川、河流、泥土融汇在一起,她心中也跳动起诗歌的字符。

“我必须看书!”她看完自己的,又向村子里上学的孩子们借。“我要写!”她21岁投了第一篇稿,让诗一般的《田头》掩盖了所有的辛苦。

“38岁,上北京!”2006年她和丈夫借了点儿钱,带着二女儿来到了北京大兴区,在大兴建新庄工业区工地旁开起了小超市。

两年,她的第一本诗集就在北京出版了,二十几年的渴望,像做梦一样实现了。

说来她很不容易。几年来北京河南两边跑,照顾老人孩子,能吃苦的她抓空儿就看书。她说:“每天等超市关门以后,我就开始一个人的世界,即使凌晨两点关门,我也坚持写上1个小时。”虽然她不会用电脑,那笔耕不辍的劲儿就像在家乡的日月星辰下手握着起落的锄头。

其实她也很幸运。有一个疼她、理解她的丈夫。三个孩子两处生活,父母们一天天老去。学费、房费、柴米油盐酱醋茶,老家和北京哪儿不需要钱?打工的丈夫吃苦耐劳,踏实肯干,养活着全家老少。下了班不管多忙多累,妻子看书写作他从不干涉,默默地承担,表现了中流砥柱的气度。本凤儿像作总结鉴定,骄傲地说:“他是个典型的好男人,地地道道的农夫。他是一个好父亲、好丈夫、好儿子,挣钱养家付出辛劳。最主要的还是老公的宽容和忍耐,如果他反对,我的写作梦早就放弃了。”

是啊,生活虽然很艰苦,但他们很幸福。不然,本凤儿的文稿怎么会摞成了摞?小小超市怎么会笑语朗朗?

“我忙着耕耘,不问收获。”本凤儿说。可是有一天,她忽然接到了一个电话:“我在《中国建材报》看过你的作品……你报名文学班吧?在劳动人民文化宫里。”

她叫王莉媛,也曾是文化宫的学员,虽然没见过面,却用一个电话把本凤儿引进了文学的殿堂。

“我想试一试!”她走进了北京市劳动人民文化宫文学创作研修班。

负责人问她:“你什么文化水平?”她说:“我初中一年级。”又问:“你看我们这儿学习的人,最低的也是大专文化,你初中没毕业怎么学?能听懂么?”她说:“能,我能听得懂!”“那先试试吧。”

拿到学员证,给自己鼓了个劲儿,当她发现同学们都是业余学习,更给自己鼓劲儿了。她专注地听、细心地记笔记。讲台上那些名师们特别提到的书,她只要没读过,一定去找、去买,像学生跳班一样跟着哥哥姐姐们提升着自己。

每周日下午两点上课,她随便吃点儿饭,12点从家动身,一个小时就到了文化宫。一个学年下来,班里180名学员,16个拿到结业证书,她在其中。

黄本凤的努力被同学们认可了。都知道她来自河南农村,都爱她说话直率纯朴,都惊讶她有三个孩子,更赞叹着她捧出来的厚厚稿子。这个说,本凤儿你出本书吧;那个说,本凤儿你把那里面的诗歌挑出来,出本诗集吧。

她蒙了,这就可以出书?怎么出?

热心的同学张骥良、张炬、李大军不辞辛苦,终于帮她联系好了一家出版社。

40岁的黄本凤在2008年的春天读上了自己写的书。

《含泪的微笑》——收集了她200多首诗歌,那首《茶》的声音总在我耳边响起:

在一片迷蒙之中,

听见春的召唤带着嫩绿的遐想。

我来到这个世界上,

是命运之手。

摘我!炒我!烫我!

受尽所有的磨砺,

我无怨无悔。

为了深深的爱,

我愿献出醉人的芬芳。

就像秋天的苹果,本凤儿的诗成熟了。

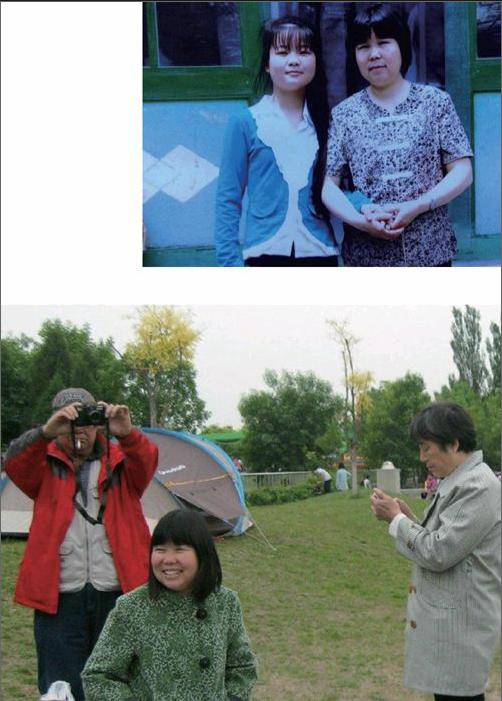

同学们簇拥着她,在小超市门外,搞了一个签名售书活动,邻居们兴奋地来捧场。

黄本凤美美地回忆:就在我们那个超市里,人们排成队签名售书。有些人很意外又很惊奇,直接问她:这真是你写的吗?还和书上面的照片对照。“没错啊,这是她的照片!真想不到,这地儿还卧虎藏龙呢!”

本凤儿在当地出名了!小超市和出书的事儿连在了一起。

左邻右舍以一种新的眼光看待这一家子,尊重、羡慕,更多的是理解,买东西的人也多了,生意自然有了好转。

借此东风,本凤儿第二本书又孕育而生,这是一本散文集,到今天已经积累了散文30来篇。她本意想为这本书起个特别的名字,叫《北京的太阳从西出》,她说:我分不清东南西北,到北京来的时候,我就感觉着北京的太阳是从我这边(大兴)出来的。我一说,周围的人就哈哈大笑,他们都说你这个傻大姐还上北京来做生意呢,像你这么笨的人也想写作?要是能待下去,除非北京的太阳从西边出来。

本凤儿就是想证明一下,这儿就是太阳升起的地方,奇迹般照着她的心路。

不过,一位90岁的老者的建议让这本书搁浅了。

“不好,北京是首都,是党中央所在地,太阳怎么能从西边出来?”

2014年春天,本凤儿又到了北京,二女儿也在大兴新开路经营了两个熟食店铺,她每天边照顾着两岁的孙儿,边准备出书,书名还在犹豫不决中。

本凤儿说:“哪怕我到80岁,也不会放弃心中的梦想,我不在乎地老天荒,只要能够如愿以偿。”

我问:不知道你还走不走?

本凤儿说:“我一直没离开北京,2011年回家去伺候老父亲,把我的超市盘了出去;2012年又为小儿子准备高考回家去了。”

北京,是她的第二故乡,孕育她成长,给她荣誉,给她力量。

我问:你现在很满足吧?

“我眼下梦寐以求的,就是想把这本散文集出了。”

我知道,她还写了小说。写到这儿,我不仅要向本凤儿致敬,更要送去我的期待和祝福。

(编辑·韩 旭)

hanxu716@126.com