李毓昌之死(二)

2014-07-19陈忠国仓渭卿

文 / 陈忠国 仓渭卿

李毓昌之死(二)

文 / 陈忠国 仓渭卿

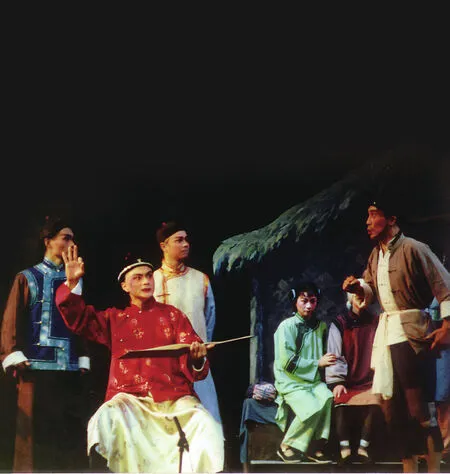

1991年,本剧在上海中心剧场演出时的剧照。(由上海淮剧团提供)

眼下,山阳灾情如火,饥民遍野,当务之急要下乡查赈,不负圣恩。王伸汉今晚会把赈银簿册送来吗?李毓昌思索着,哪顾得这两个随从的不满情绪。他甩开衣袖,头也不回地朝善缘庵方向大步走去。

嘉庆十三年(1808年),江苏山阳(今淮安市)遭受严重水灾,黄水横溢,饿殍遮道,古楚地沦为泽国。朝廷赈灾粮款,被污吏贪墨。饥民卖儿鬻女,几至易子相食。进士李毓昌奉命赴山阳查赈,不意一月余,这位钦命查赈大员竟在住所自缢身亡。案情相当复杂,官场上的斗争相当激烈。整整经过了半年之久,死者家属无数次上诉和抗辩,嘉庆皇帝也下了若干谕旨,几经审理,才终于得真相大白,冤案昭雪。凶手凌迟处死,与李毓昌之死有牵连的官员,都得到应有的惩处。此为清代十大奇案之一。

上次讲到,正当李太清准备吩咐家人移棺厅堂,闭门开验。一家人来报,有位远道而来的壮年男子在灵柩前焚纸祭奠时晕倒在地。李太清甚为惊讶,急至灵棚观看。远道而来的壮年男子该是谁呢?

他是陈玉兴。在山阳,他知李大人棺柩要运往故里,原打算在山阳道上拦车祭奠,与恩人最后一别。不想灵车连夜赶路,两条腿赶不上四个轮子。一路赶来,晚到旬日。在灵棚祭奠时,只为沿途劳累和悲痛过度,竟一时气绝。此时已苏醒过来。他双膝跪地,烧化纸钱,朝李毓昌灵棺不住地磕头。磕完头,又悲声如裂地呼唤道:“恩人呀,我没能在你活着的时候报答恩情,现在只能送来几张纸钱,以慰忠魂,愿你善良灵魂早得安宁……”

李太清呆呆地立在一旁,瞧着这个陌生人突如其来地举动和言语,又是伤心,又是疑惑不解。便问道:“你是什么人?”陈玉兴哽咽着说:“我叫陈玉兴,是山阳县陈家庄人。李大人是我一家的救命大恩人。他在我们那儿查赈,抚慰村民,百姓无不说我们那儿来了青天大老爷,谁知道竟会……真是好人不长命啊!”

李太清悲痛地对陈玉兴说:“难得你一片诚心,我李太清,是毓昌的家叔。出了这样的事,别说你想不到,也是我们李家都没有想到的事啊!”

陈玉兴一听眼前立的这位老者就是李毓昌叔父,纳头便拜。

李太清连忙向前扶住道:“毓昌侄儿生前忠心为民,令我欣慰。可他为何要自寻短见?”

陈玉兴说:“就是啊,李大人在我们那儿查赈精神很好。他不辞辛苦,走门串户,一心为饥民解难,并没有什么烦心的事。事出突然,真叫人痛惜!村里人都在背后议论,说李大人死得有些蹊跷。”

“死得有些蹊跷”,陈玉兴这句话,又一次撞击着李太清的心头。他心中的疑团像天上的乱云,在不断地扩大,不断地翻滚……马夹上的血迹,一张揉碎的纸片,又在眼前晃动……他极力控制住自己。陈玉兴的到来,使他更加坚定了决心:把侄儿的死弄个水落石出!忙说道:“此地不是说话之处,请壮士到舍下一叙。”说罢,挽起陈玉兴向家中走去。

陈玉兴眼见李毓昌夫人林静娴全身缟素,手抚灵牌,精神凄惨,不由无语凝噎,上前跪倒在地,不知如何安慰。

过了好大一会,陈玉兴才勉强稳住悲痛情绪,向李夫人叙说了他和李大人路遇官道,江枫桥救女,陈庄查赈,以及彼此交谈的情景。特别提到曾在善缘庵仔细查看过李大人的尸身,发现李大人嘴角带有血迹,众人闻之大惊。此刻,开棺相验已是李家族人的一致要求了。

于是,李太清即令家人移棺厅堂。

棺柩在众人的簇拥下,复被抬进厅堂,一值更老汉急关闭了大门。

众人围拢在灵棺四周,屏息而待。静娴的手颤抖着,像也停止了呼吸。在这个时候,谁也顾不上这个可怜人了。

棺木被打开了,在几道明亮的烛光下,只见李毓昌面涂石灰,辨不清脸色。掀开寿衣一看,全身青黑色。鼻孔和嘴里,还有凝固的血迹。李家族人全部都认定这是中毒而死的迹象,绝不是什么自缢身亡。

静娴一看到李毓昌的尸身,再听听族人的议论,倍加伤心,止不住放声大哭。

族人看到李毓昌死得不明不白,无不悲伤落泪。

李太清顿时道:“若果真有人暗害,你看破了又能怎样!”

陈玉兴接过话头:“敢于暗害查赈大员,怕是来头不小,绝不会等闲之辈。您老人家还幸亏在那儿没看破,若是看破闹起来,怕是您老性命难保。”

众人一听,陈玉兴说得很有道理。

这时,静娴也停止了啼哭,说道:“如今,就凭血衣、残稿这两件,就可以告到衙门里去。”

“可是,到哪里去告啊?李大人是死在山阳的,告到山阳县衙,那姓王的县官,还会管吗?到淮安府去告,只怕真像我刚才说的那样,他们可就会串通一起,给加一个诬告之罪。”

“这么说,人就这样白白死了不成!”

陈玉兴忙说:“夫人啊,我不是那个意思。这状,一定要告;官司,一定要打。只是要想周全才是。”

众人齐说:“这倒也是啊!”

“叔父,”静娴斩钉截铁地对李太清说道,“你就顶起来打官司吧,就是倾家荡产,侄媳在所不惜。”

“静娴,莫说此话。还有我们李氏家族呢。”众人又齐对李太清说,“打官司告状的银子,我们各家分摊!”

李太清对静娴大声说道:“侄媳妇,你放心,打官司告状,有我这把老骨头撑着呢!”

“夫人,我愿随同老人家行走于州县府衙,做个见证人。为李大人讨个清白!”

“李毓昌冤屈不报,我们绝不罢休!”合族人誓言铮铮。

李太清忙道:“不过,眼下毓昌受害而死一节,万万不可声扬出去,一旦走漏风声,案子就更难办了。”

众人点头称是。

李太清同陈玉兴择日离开山东即墨,直奔江苏淮安而去,走上了漫长而又艰难的告状之路……

前面提到,陈玉兴在厅堂向李太清、林静娴叙说了他路遇李毓昌,江枫桥救女、陈庄查赈,以及他与李大人彼此交谈的情景,这又是怎么回事呢?且听笔者从头慢慢叙来。

嘉庆十三年春天是大比之年,李毓昌稳步进入考场。功夫不负苦心人,他一举考中了进士。榜下以知县用,分发江宁县候补。他一上任就被委派去山阳查赈。因家书来报,静娴染病。他只好先回故里探妻,然后再从故里直抵山阳。

当李毓昌昼夜兼程赶回家乡时,静娴的病却已痊愈了,全家人欣喜万分。

李毓昌重任在身,挂念着淮扬的饥民,不几日就告别了亲人,昼行夜宿,直朝灾难深重、天昏地暗的古楚地而去。

到了山阳,眼下大片洪水虽已消退,但堤颓田荒,一片白茫茫的空野,十分凄凉。路旁各种树上的叶子,早已被饥饿的人们撸光了,有的树皮也被人剥去吃了,露出白咧咧的树干。

大路上,一群饥民背着芦席,携老带幼蹒跚地向南走去。一个个面黄肌瘦、衣衫褴褛。饥儿的啼哭声、老人的叹息声、妇女的呻吟声,不时地随风在耳畔回响。

当李毓昌主仆走到进山阳必经之路——江枫桥附近,一个奇特的情景,引起了李毓昌的注意。沿河沿一边,有一个卖馒头的摊子,蒸笼上是热气腾腾,而站在一旁肩上搭着条素巾的摊贩,却冷若冰霜。他们似乎不像在卖馒头,而是看着一拨拨过去的饥民,在寻找着什么。

奇怪的是,尽管也有饥民从摊旁走过,但没有一个人正眼看过这个卖馒头的摊子。

忽然,逃难的灾民群中一阵骚乱,只见一个头发蓬乱的中年妇女倒了下去。一个壮年汉子欲向前扶住,无奈由于饥饿的折磨,他也已经无力支撑了。结果,两人一起倒了下去。

“腊梅她娘,腊梅她娘……”汉子爬起来,双膝跪在地上,焦急地喊道。

女人有气无力地睁开眼睛,轻轻地摆了摆手说:“腊梅爹,我不行了,你一定要安顿好闺女啊!”

“娘……”

那个叫腊梅的女孩,一下子扑到女人怀里,放声大哭起来。她头上竟插着草标。

“不,我不能丢下你不管……”逃荒的人们围拢了上来,可是,谁又有什么办法救这一家人呢?只能唉声叹气,表示同情。

那两个卖馒头的摊贩见状,完全无动于衷。

这时李毓昌急步走了上来,向跪在地上的汉子开口问道:“你是哪里人氏?叫什么名字?”

“小人乃是山阳县,陈庄人氏。名叫陈玉兴。”

“为什么来到这里?”

“想给这孩子讨个生路,在这里整整三天了。眼下已经断了吃食,妻子饿倒路旁,这孩子也跟着饿坏了……”陈玉兴嗓音沙哑着说。

李毓昌闻言,急向馒头摊走去。“买四个馒头。”

“去!你当你的银子值钱,这馒头不卖。”摊贩用奇异的眼光打量着眼前身穿长袍马褂,举止静雅的中年男子。

“却是为何?”李毓昌不解。

“不卖就不卖,什么为何不为何!”

李毓昌气愤地说:“难道你们是摆样子给人看的?”

“这回你说对了,是摆样子给人看的!”

李毓昌听这摊贩口气,知内中自有原因。遂缓了缓口气道:“看着女人和孩子都饿昏了,你就卖四只吧,不能见死不救啊。”

“山阳县死人遍野,你一个外乡人救得了吗?”

另一摊贩这时也插了进来:“你是山东商人吧?要发善心,就把这孩子买回去,将来做小姨太太。”

“岂有此理!”李毓昌喝道。

摊贩竟上前扯住李毓昌:“你敢顶撞!”

随从李祥趋前一把甩开一摊贩:“大胆,休得无礼!”

马连升道:“打你还算轻的,这是查赈大员李毓昌李大人!”

两摊贩大惊,忙说:“小的该死,馒头你拿去。”

“这银子你也拿去。”李毓昌又追问:“有馒头不卖是何道理?”

一摊贩说道:“小的不是摊贩,而在县衙当差。”另一摊贩忙说:“上面赈粮放了几次,老百姓还是没粮食吃。县太爷说,如今又来查赈大员了,令我们在此装成卖馒头的摆摆样子。”

“哦。”李毓昌似有所悟地应了一声。随即将馒头给陈玉兴。

俩摊贩悄然而去,不见踪影。那还用问,向主子报信去了。

陈玉兴接过馒头,忙不迭掰一块,放入妻子口中。妻子吞下一口馒头,无力地说道:“留给孩子和娘吧。”

“还有,还有,我会留给娘的。”陈玉兴安慰着娘子。腊梅咬了半个馒头,也舍不得再吃了。李毓昌问:“朝廷的赈银不是已经发到山阳?”

陈玉兴叹口气说:“指望朝廷的赈银,早就饿死了。发给饥民的那点粮钱,还不够全家喝顿稀粥哩!”

李毓昌不相信地说:“朝廷发的赈粮,足够你们今冬明春度荒之用啊!”

陈玉兴气愤地说:“朝廷发得再多顶何用,还不都装进了县太爷的腰包!”

“但有一线之路,谁愿意背井离乡。”在场的众人望着这位威严有神的查赈大员,倾吐着一腔苦水。

李毓昌挥手道:“都回村去吧,朝廷的赈银马上可以赈济大家。”

李毓昌正直、沉重、忧愁、憨厚的神色,感染了在场的每个人。有人踌躇,有人欣喜,逃离的人群,终于往回迈步了。

李毓昌近前,拔下插在腊梅头上的草标:“你怎么能忍心干这种事,卖自己的亲生女儿啊?”

陈妻心痛不语,只顾趴在地上哭泣。

陈玉兴的泪水也一下子涌了出来,无不伤感地说:“这样下去,早晚都得饿死,就想狠狠心放这孩子去吧,这年头活出来一个赚一个,何况这闺女家早晚还不是人家的。”

李毓昌正色道:“真是糊涂人的混账话。”

陈妻抬起了头,沙哑着声音说:“有谁忍心卖去自己的亲骨肉啊,家中还有多病的婆母,眼下没有别的办法,就用姑娘换点吃的吧。”

李毓昌一听,暗暗为这老实人的不幸遭遇而伤心,同情地对陈玉兴说:“眼下的日子是难熬啊,可你也断不该卖自己的亲生女!”他丢下草标,对陈玉兴说:“山阳灾民,就像这秋风中的一棵枯草,一旦春风复苏,雨露降临,还是要发芽的……”

多好的比喻啊!

李毓昌转身来到李祥身边,从他背上的包里摸出三两银子,紧紧捏在手里,然后又返回来,弯下腰,轻轻地把银两放进了陈玉兴手心。

陈玉兴一看,又惊又喜,连忙给李毓昌磕头。

“少许银两,只能救急,不能济贫。”

饥荒年月,一口饭,一文钱,都能使五尺汉子动情,陈妻和女儿腊梅跪在那儿早已泪流满面了。

李毓昌忙扶起陈玉兴等人,说道:“天已不早,快设法回村去吧!”

李祥一看急了,忙上来扯住李毓昌衣袖,拉到一边低声说:“老爷,你一出手就是三两呀。”

“我总不能见死不救吧!”

“老爷,这些刁民可怜不得。”

“你胡说些什么!”李毓昌有些生气了。

“只怕好心不得好报!”

“官以民为本,我原本也没有打算他们什么回报的。”

李祥讨了个没趣,躲到一边生气去了。

此时,马连升凑了上去,低声对李祥说:“咱老爷多大方啊,沽名钓誉罢了。”

李毓昌的心头,像压上了一块铅。

这时,刚走了几步的陈玉兴和几个饥民又围了上来。

“老爷,你留个姓名吧!”

“刚到楚地,对民没有半点公德,不敢留名。”

“恳求老爷!”

李祥在一旁没好气地说,我家老爷姓李,就是奉命到你们山阳查赈来的。

马连升不阴不阳地丢下一句:“山阳查赈,惩治贪官,赈济银钱,救民于水。”

陈玉兴顿时不知从哪儿来的这一股劲,挥动着拳头,向人们高声喊道:“新的查赈大员来啦,我们有救了!”

饥民们一边向回跑,一边相互转告着:“新的查赈大员来啦,我们有救了!”不断地重复着这句话。

李毓昌火从头冒,训斥李祥:“大胆奴才,如此放肆!”

李祥狡辩道:“我可全是为了老爷。三两银子扔到河里,还有个响声,老爷留个姓有什么不应该的!”

“胡说,难道我是为了自己的名声,才救济他们的吗?”

“老爷,古人都说人过留名,雁过留声。”

“为三两纹银区区小事,争相留名,岂不使人脸红!而今我是奉命前来查赈,唯有精心办事,不负皇恩浩荡,岂能招摇过市,狐假虎威!”

马连升上前劝道:“老爷,李哥原本也是好意。”

“哼!”李毓昌拂袖而去,暗恨这两个家人是这样糊涂,也后悔在家乡因有碍情面,而没有拒绝这两个家人的引荐者。

主仆三人刚过镇淮楼,只见迎面扛来一顶红绸大轿,煞是显眼。跟在轿旁的那位像是班头样的人物,身材颀长,一副尖嘴猴腮。见了李毓昌一行,便满脸堆笑趋前拜倒。

“啊呀,小人包贵拜见李大人!”

毋庸细想,李毓昌看到那两个抬轿子的,就知道他们是何人派遣的了。那两个抬轿子的就是乔妆卖馒头的摊贩。

“李大人,我家县太爷,已为你备好官轿,迎接大人去官邸,快快有请!”

“山阳县王大人何必这样客气!”

“应该,应该!”

卖馒头摆样子的情景,以及陈玉兴等人对官府克扣赈银的愤怒神情,一下子浮上李毓昌的脑海。山阳知县王伸汉看来不是等闲之辈啊!同时,陈玉兴那挥臂呼喊:“新的查赈大员来啦,我们有救了!”犹在耳畔。更加引起了李毓昌的警觉,不觉打了个寒战,他暗暗在心里打定了主意。

“包班头,王大人的心我领了,不必客气。我昨天就到山阳,已在善缘庵住下了。”

李祥、马连升闻言,感到意外,心想:老爷今天说起瞎话来了,什么善缘庵,没有的事。

包贵道:“还是搬到官邸去住吧,小人这就去善缘庵把大人行李取出。”

“我秉性孤僻,喜欢一个清静的所在,善缘庵正合吾意。”李毓昌赶紧拒绝。

包贵不敢违背,忙道:“小人回去,怎向县太爷交代?”

“王大人盛情领了,本官王命在身,急需快点下乡查赈,请王大人今晚将赈银账册等交于我手。”

“是,是,我即回衙禀报王大人!”包贵挥手让红绸大轿转回。

“我们也走吧!”李毓昌没有把不去官邸的真正意图告诉随从。

“老爷,你要住哪儿去?”

“城外漕院东首有一座千年古刹,小巧玲珑,名叫善缘庵,咱就去到那儿借宿。”

“小得不明白,凭着官邸那么好的地方,咱们不去住,为什么要住到祠庙去?”

“休得多言,我自有道理。”

李祥、马连升心里不乐,可嘴上又不敢说,也不敢上前继续拦挡,只好跟在李毓昌后面,闷闷不语地走着。

眼下,山阳灾情如火,饥民遍野,当务之急要下乡查赈,不负圣恩。王伸汉今晚会把赈银簿册送来吗?李毓昌思索着,哪顾得这两个随从的不满情绪。他甩开衣袖,头也不回地朝善缘庵方向大步走去。

(未完待续)