高校周边文化创意产业集聚区设计思路研究★

2014-07-17康鲁杰

霍 珺 康鲁杰

(1.江苏大学艺术学院,江苏 镇江 212013;2.同济大学设计创意学院,上海 200092)

1 概述

依托高校的知识溢出,发展文化创意产业已成为国家经济与文化创新产业发展中的一个重要模式和前进动力。这种模式建设整合了高校、企业和当地政府三方的资源,不仅有利于高校发挥社会服务功能,为培养创意人才,加快学科快速发展提供了重要支撑,而且有利于企业创意能力的提升、促进了创意产业的发展,同时也有利于政府推动制度创新,带动区域经济活力。我国高校文化创意产业集聚区主要集中在北京、上海、广州,如北京的中关村、中国人民大学文化科技园、上海的环同济文化创意产业集聚区、广州的五山高校区创意产业园等。这些集聚区的建设经历了最初的自发组织到目前政府、企业、学校三方合作的机制的历程已日渐成熟。目前研究大多在宏观层面从经济学、地理学、教育学等角度进行,缺乏以集聚区环境为对象从微观层面对环境规划、建筑设计方面进行研究,无法为中小城市发展同类型集聚区提供可操作的理论指导。因此本文从此类型文化创意产业集聚区形成的环境空间要素出发,总结此类型集聚区的设计思路,进而推动和完善高校周边文化创意产业集聚区设计的相关理论的形成。

2 理论基础

2.1 3T 理论

斯哥特(Scott)最早提出“创意环境(creative field)”的概念,认为地理邻近性会影响企业之间创造力[1]。在此基础上,不同学者从不同的角度提出创意环境的所需条件。其中最为著名的理论是美国城市社会学家理查德·佛罗里达提出的:创意阶层往往出现在“3T”(Technology,Talent,Tolerance)指数高的区域,即城市环境是开放的、多样化的、有活力的,这些区域可以引发更多的文化思想交流[2]。

高校作为文化创意产业集聚区的载体,最大优势是其能够不断提供新的知识和优秀人才,此类型集聚区发展的主要途径是借助高校的学术、科研资源,将其迅速转化为创意产业资源。本文以佛罗里达提出“3T”理论为基础,分析高校发展成为文化创意产业集聚区空间载体的环境要素。

“3T”理论是:Technology(技术),在这里是指科学的应用,尤指为了工业或商业目的;Talent(人才),即人力资本,这里是指受过高等教育及有创意能力的优秀人才;Tolerance(包容),则意指承认并尊重他人的信仰或行为的能力与城市环境对新创意的容纳和接受程度[3]。这三个要素是每一个创意城市发展的必要条件而非充分条件。

2.2 环境艺术设计理论

环境艺术是人们为了获得更适宜的生存、生活空间,通过科学和艺术设计手段对人类聚居环境进行的创造性活动,是以“人的需求”为本质,以“人—环境”关系为出发点,以促进人与环境的和谐发展为目的的学科。从环境艺术设计学科角度出发探索高校文化创意产业集聚区的思路首先考虑到学科和产业以及高校周边城市环境更新的紧密联系;其次,希望从这一空白角度来研究目前城市发展方面的这两个热点问题,取得新的进展。

综上发现,3T理论中所提到的文化创意产业集聚区环境空间需求与环境艺术设计学科宗旨不谋而合,因此我们得出高校周边构建文化创意产业集聚区的设计思路,即围绕“人—环境”这个大范畴,以满足文化创意产业集聚区中使用者——“人”的需求为根本原则,在此基础上环境表现出高度的包容性。

3 满足“人”的需要

3.1 使用人员分析

文化创意产业集聚区中其人员的核心部分我们称之为“创意阶层”。这一概念最早出现在佛罗里达《创意阶层的崛起》一书中。他认为,美国社会阶层构造在劳动者阶级、服务者阶级以外,出现了一个新的阶级,就是创造阶级(creative class)。创造阶级的人虽分属于不同的行业,但有一个共同点:有创新的想法、技术,从事“创造性”的工作。我国创意产业之父厉无畏给“创意人才”的定义就是“掌握有较高水平的知识,具有很强的创新能力,能够运用自己的创作技能和手段把特有的表达内容和信息转换、复制、浓缩到新的创意产品(或服务)中去,并且能够推动该产品(或服务)的生产、流通和经营的人才集合体”[4]。

总而言之,创意阶层主要是知识型劳动者,具有丰富的想象力、敢于创新,并呈现出年轻化、流动性强、智能化、特色化、个性化、艺术化等特征。

高校周边文化创意产业集聚区中“创意阶层”的组成与其他文化创意产业集聚区有很大的不同。在这里,艺术家、设计师不占绝对比例,主要由学生、教师以及其他科研人员组成,他们都是创意知识的输出者,也是集聚区的主要知识力量。高学历的人员占了绝大部分,更加注重知识构成,这也是产学研结合的必然要求和趋势。

3.2 “人”的特征需求

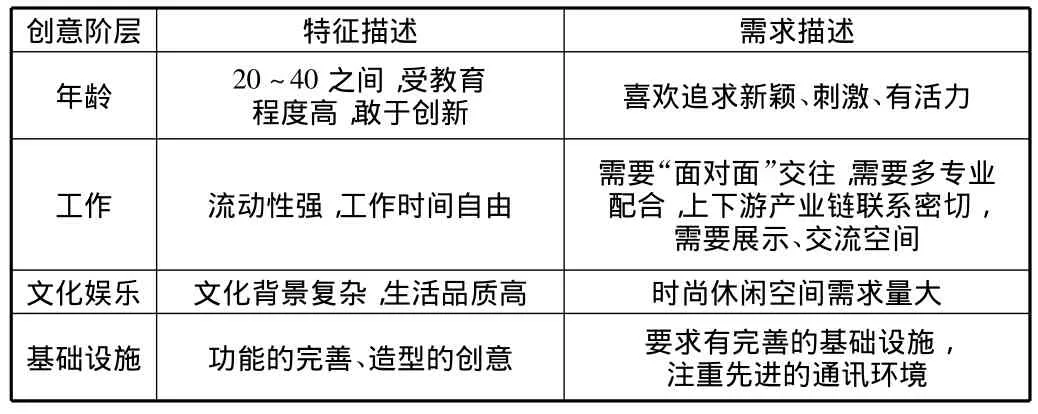

根据马斯洛需求层次论,人的需求从低到高分为生理需求—安全感—归属与爱—尊重—自我实现五个层次。这一理论同样适用于集聚区内人员需求,从集聚区人员的教育层次以及收入物质水平来看,创意人员更关注收入之外获得的满足、个人成就感的实现、与他人的愉悦的沟通、通过周围的环境获取自我评价,获得他人的尊重等等。我们分别从年龄、工作,文化娱乐以及基础设施方面将高校周边文化创意产业集聚区人员特征统计(见表1)。

表1 高校周边文化创意产业集聚区人员特征统计表

理解人员的行为特征和心理需求,才能明确高校周边文化创意产业集聚区在环境规划中的设计思路。具体表现为环境具有较强的向心力和认同感,高度的多样性与包容性。

4 环境具有高度的包容性

4.1 环境包容性的内容

高校周边文化创意产业集聚区环境构建所需的包容性主要包括以下三个方面内容:

1)环境的便利性。

主要指环境中供电、供水、通讯、交通等基础设施是否健全方便,这是创意产业集群形成的基础条件。

2)环境的创意氛围。

创意氛围是指具有软件、硬件基础设施等必要先决条件的集聚区,在这里企业家、知识分子、艺术家、管理者、学生处于开放心态、能互动创造出新的观念、事物、产品等。这种创意氛围主要通过建筑空间以及公共艺术表现出来,体现个性表现力。

3)环境的多样性。

多样性是指具有满足不同人群,不同活动需求的环境,是包容性最直接的体现。创意阶层因为久坐和工作时间的不确定性,所以需要多姿多彩的生活,需要能随时参与的街头文化,需要能够与他人互动交流的场所,需要体育锻炼设施等。所以有活力、刺激的、非正式、街头形式的各种便利设施和各种艺术展等文化活动对创意人具有更强的吸引力。

4.2 环境包容性的具体表现

环境的便利性、创意氛围和多样性等包容性要素最终要通过环境设计中的物质要素表现出来。我们以建筑作为界面将其分成建筑外部环境和建筑室内环境。

1)建筑空间。

高校及周边环境需要提供足够的建筑空间承载文化创意产业集聚区,通常通过以下几种途径:首先,高校内部部分公共建筑可以进行利用发展成为文化创意产业集聚地;其次,提升利用和新建高校周边建筑以发展文化创意产业。工业厂房、旧居住区甚至农田进行功能置换,重新改造设计,形成新的富有活力的建筑空间以发展文化创意产业;此外,高校周边未开发土地相对丰富,加上政府的大力支持,因此在高校周边新建建筑以发展新型产业具有很大的可能性和优势。

2)外部公共空间。

首先,学校本身作为整个社会、城市的较为独立运行的团体,以及政府对高校环境的投入,使得高校在城市设施建设方面比其他空间环境有更好的优势,比如供电系统,通讯系统,给排水系统,道路系统,公共服务系统等,能够为创意产业集群形成良好的基础条件。其次,高校从占地面积上通常占据整个城市很大一部分区域,有的甚至相当于一座城镇,例如英国的牛津、剑桥等。许多学校与城市其他区域的界限也日趋模糊,学校成为一个较为开放区域,在校内、校外,校内外之间的灰色区域具有不同开放程度的公共空间,正好满足了创意阶层的多种活动需求。运用高校自身独特的文化元素以及景观资源为创意阶层留下了足够的创意空间和人文环境。

5 结语

满足“人”的需求、高度的环境包容性是依托高校的文化创意产业集聚区建设思路主要的原则,两者之间相辅相成。“人”要求环境具有高度的包容性,高度包容性的环境又能吸引更多的“人”的集聚,从而形成良好的循环发展机制,促进高校周边文化创意产业集聚区的繁荣发展。

[1]Scott,A.J.Entrepreneurship,Innovation and Industrial Development:Geography and the Creative Field Revisited[J].Small Business Economics,2006(26):1-24.

[2]Florida·R.The Rise of the Creative Class—Why Cities without Gays and Rock Bands are Losing the Economic Development Race[EB/OL].2002[cited;Available from:http://www.creativeclass.org].

[3]刘 润.基于3T要素的上海市杨浦区建设创意城区的研究[D].上海:同济大学,2007:18.

[4]厉无畏.创意产业导论[M].上海:学林出版社,2006:221.