区域反导体系结构超网络建模研究*

2014-07-11夏璐邢清华范海雄

夏璐,邢清华,范海雄

(空军工程大学 防空反导学院,陕西 西安 710051)

0 引言

区域反导作战是一种网络化作战,通过网络获取高效、准确的信息是反导作战决策过程的基本需求,也是获得信息优势和决策优势的关键[1-2]。目前,对于作战体系结构网络化建模主要集中于单一性质节点网络的研究,如指控网络[3-5],或是基于体系对抗背景对作战体系网络区分指控、传感、通信及作战节点加以研究[6],所建立的网络模型能够在一定程度上反映体系结构的拓扑特性,但对于异质网络(如指控网络和传感网络)之间复杂关系的分析和建模稍显不足。超网络理论提供了一种处理节点异质网络及刻画真实世界异质网络嵌套特征的工具[7-9],已在军事通信异构网络复杂性分析中得到了较好的应用[10-11]。

区域反导体系结构关系复杂,其显性关系主要表现为物理通信联络关系以及由于作战单元之间的通信链路而形成的信息关联关系,这种实体之间的作用关系实现了体系内部的信息流动和信息价值增值。而隐性关系主要表现为由于作战单元之间功能耦合作用而形成的能力关联关系,这种虚拟的能力关系描述目前研究成果不多,但这却是引起体系作战能力涌现的根源。本文立足于区域反导体系结构中的异质节点,分析异质节点之间各类连边关系,以建立区域反导体系结构超网络描述模型,并对超网络模型性质加以阐释,从而为区域反导体系结构优化提供研究思路和模型基础。

1 区域反导体系结构军事概念问题描述

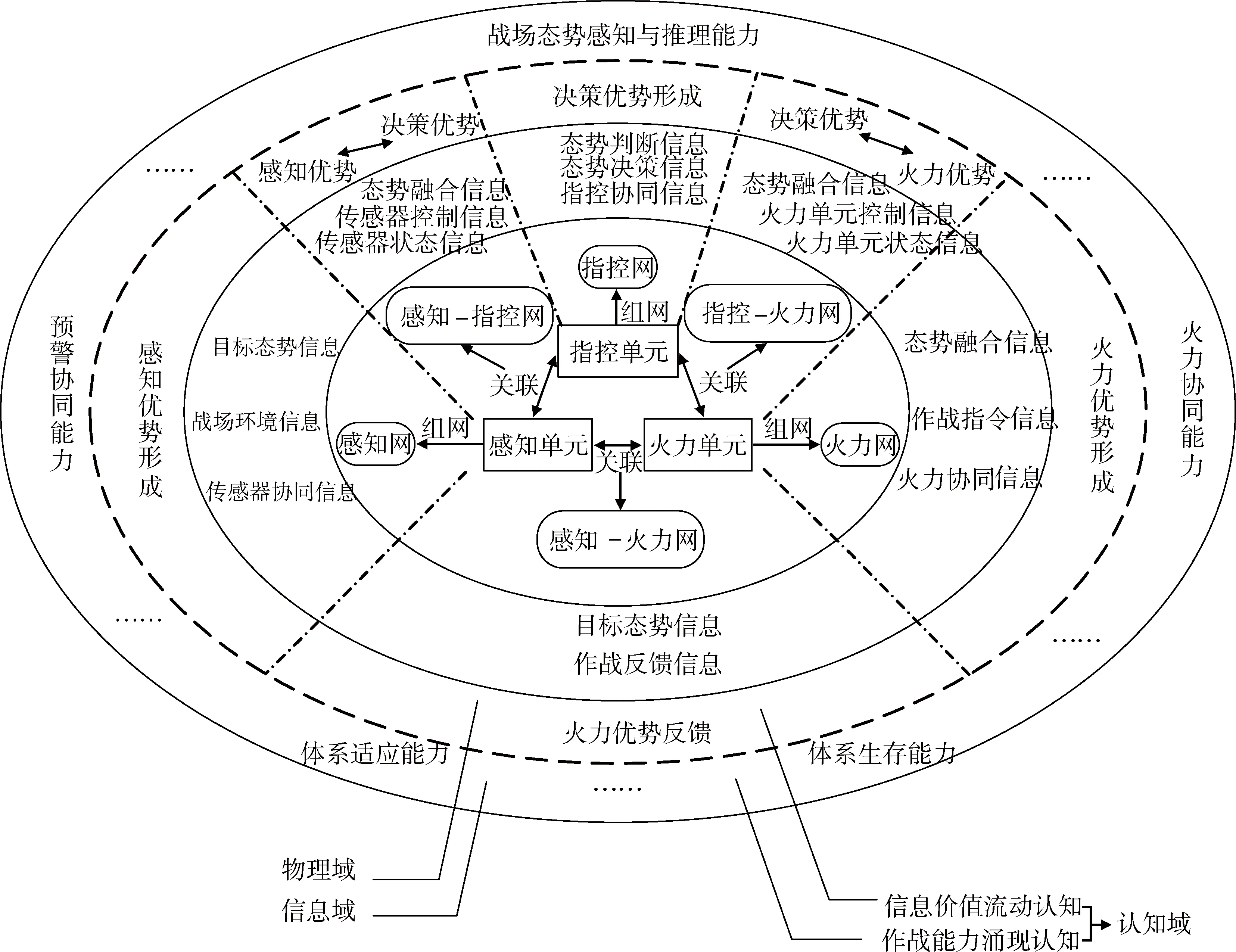

区域反导体系结构应当结合反导作战过程加以研究。其物理域包括感知单元、指控单元、火力单元以及各作战单元之间实现安全、无缝链接和互操作的通信联络手段及数据传输方式;信息域包括反导作战所涉及的各种信息实体要素的类型、位置、状态和行为等,突出作战单元个体拥有或有权使用的信息之间的区别,这些数据或知识信息来源于对外界环境的感知和作战单元自身的控制、状态信息,以及作战单元相互之间通过网络协同共享的信息;认知域包括体系结构设计人员和作战人员所思考的内容(如体系结构的信息价值流动认知及作战能力涌现认知等)。其军事概念框架如图1所示。

图1 区域反导体系结构军事概念框架Fig.1 Military concept framework of AMDSoSA

2 区域反导体系结构节点类型及表示

2.1 实体节点

针对某反导作战任务,区域反导体系必须逐步完成感知战场态势、形成决策指令、实施火力打击这3个基本行动步骤。因此,若将区域反导体系中的通信设备不作为节点描述而只将其通信关联关系归为连边描述,可以将作战单元按完成上述3个作战行动的类型划分为感知单元、指控单元和火力单元。令区域反导体系结构中作战单元的总数为n,感知单元数量为n1,指控单元数量为n2,火力单元数量为n3,则n=n1+n2+n3。若将作战单元看作网络中的节点,可以得到一个节点集合NP,则第i个作战单元节点可以用如下六元组表示:

NP(i)= 〈ID_Number,ID_Attribute,

Capability,Cost,Input,Output〉,

式中:ID_Number为该作战单元节点在区域反导体系结构节点集中的序列标识;ID_Attribute为该作战单元节点在区域反导体系结构节点集中的功能标识;Capability为该作战单元节点的性能参数;Cost为该作战单元节点的成本参数,其值为常数;Input为流入该作战单元节点的信息流包含的信息类型集合;Output为流出该作战单元节点的信息流包含的信息类型集合。

依据节点描述六元组中参量的不同取值情况,可以得到定义1、定义2和定义3。

定义1(感知节点):指用来表示区域反导体系结构中完成目标探测、预警、跟踪或识别等功能的作战单元节点,其集合记作NS。第i个感知节点可以表示为

NS(i)= 〈ID_Number,ID_Attribute,

Capability,Cost,Input,Output〉,

式中:

(1) 令ID_Number=NUMi(S),则NUMi(S)∈{1,2,…,iS,…,n1}。

(2) 若感知节点的基本功能类型包括探测、预警、跟踪及识别等共J1类。令

ID_Attribute=[A1(S),A2(S),…,Aj(S),…,AJ1(S)],

Aj(S)依次表示某感知节点探测、预警、跟踪及识别等功能属性的标识,j∈{1,2,…,jS,…,J1}。若该感知节点具备第j类感知功能属性,则Aj(S)=1,否则,Aj(S)=0。

(3) 假设感知节点的性能描述指标共K1类。令

Capability=[C1(S),C2(S),…,Ck(S),…,CK1(S)],

Ck(S)表示某感知节点的第k类性能参数的指标值。

定义2(指控节点):指用来表示区域反导体系结构中完成战场态势信息共享、分析与解算,发出资源分配与控制指令及决策信息的作战单元节点,其集合记作NC2。第i个指控节点可以表示为

NC2(i)= 〈ID_Number,ID_Attribute,

Capability,Cost,Input,Output〉,

式中:

(1) 令ID_Number=NUMi(C2),则NUMi(C2)∈{n1+1,n1+2,…,iC2,…,n1+n2}。

(2) 若指控节点的基本功能层次包括国家级、战区级、火力单元级等共J2类。令

ID_Attribute=[A1(C2),A2(C2),…,Aj(C2),…,AJ2(C2)],

Aj(C2)依次表示某指控节点国家级、战区级及火力单元级等功能属性的标识,j∈{1,2,…,jC2,…,J2}。若该指控节点具备第j类指控功能属性,则Aj(C2)=1,否则,Aj(C2)=0。

(3) 假设指控节点的性能描述指标共K2类。令

Capability=[C1(C2),C2(C2),…,Ck(C2),…,CK2(C2)],

Ck(C2)表示某指控节点的第k类性能参数的指标值。

定义3(火力节点):指用来表示区域反导体系结构中完成对来袭目标火力拦截功能的作战单元节点,其集合记作NF。第i个火力节点可以表示为

NF(i)= 〈ID_Number,ID_Attribute,

Capability,Cost,Input,Output〉,

式中:

(1) 令ID_Number=NUMi(F),则NUMi(F)∈{n1+n2+1,n1+n2+2,…,iF,…,n1+n2+n3}。

(2) 若火力节点的基本功能类型包括末段高层反导、末段低层反导等共J3类。令

ID_Attribute=[A1(F),A2(F),…,Aj(F),…,

AJ3(F)],

Aj(F)依次表示某火力节点末段高层反导、末段低层反导等功能属性的标识,j∈{1,2,…,jF,…,J3}。若该火力节点具备第j类指控功能属性,则Aj(F)=1,否则,Aj(F)=0。

(3) 假设火力节点的性能描述指标共K3类。令

Capability=[C1(F),C2(F),…,Ck(F),…,

CK3(F)],

Ck(F)表示某火力节点的第k类性能参数的指标值。

这样,区域反导体系结构作战单元节点集合NP可以表示为

NP=NS∪NC2∪NF且NS∩NC2∩NF=∅.

2.2 虚拟节点

能力属性节点依托于作战单元实体而存在,是从作战单元节点映射出的虚拟节点。其描述形式如定义4所示。

定义4(能力节点):指用来表示区域反导体系结构中作战单元能力属性的节点,其集合记作NC。令能力属性类型的总数为N,则第i类能力节点可以表示为

NC(i)= 〈ID,ID_Number,CValue,

RCValue,InputC,OutputC〉,

式中:

(1)ID为该能力节点的序列标识,ID∈{1,2,…,iC,…,N}。

(2)ID_Number为该能力节点所依附的作战单元节点的标识。令ID_Number=NUMi(C),则NUMi(C)∈{1,2,…,i,…,n}。

(3)CValue为某反导作战任务背景下该能力节点对应的作战单元此项能力属性的实际指标值,其值为常数。

(4)RCValue为某反导作战任务背景下该能力节点对应的作战单元此项能力属性的需求指标值,其值为常数。

(5)InputC为该能力节点作用发挥所需依赖的其他能力节点的集合。

(6)OutputC为该能力节点作用发挥后所影响到的其他能力节点的集合。

3 区域反导体系结构连边类型及表示

3.1 物理关系连边

区域反导体系结构物理关系主要是指作战单元之间通过光缆或通信设备等建立的物理连接,它反映各作战单元之间连接与否,是作战单元之间具备信息传输条件或能力耦合的物理基础。

如果将区域反导体系结构作战单元的物理关系看作连边,可以得到边集

EP={(i,j)|ΦP(i,j)=1;i,j∈NP;i≠j},

式中:ΦP(i,j)=1表示节点i,j之间的二元关系ΦP存在,即节点i,j之间存在一条满足关系ΦP的连边(i,j);ΦP(i,j)=0则表示节点i,j之间的二元关系ΦP不存在,即节点i,j之间不存在连边。

针对作战单元之间的物理连接关系,通常只考虑其是否连接,因此:

∀i,j∈NP,若ΦP(i,j)=1,则ΦP(j,i)=1,即ΦP满足对称性。

所以,满足二元关系ΦP的连边为无向弧。

3.2 信息关系连边

区域反导体系结构信息流按照功能划分可以分成4类:目标态势信息、指挥控制信息、协同共享信息和状态反馈信息。目标态势信息是指感知单元获得的来袭目标参数、状态信息及对目标拦截后的拦截效果评估信息;指挥控制信息是指指控单元控制感知单元或是火力单元的指挥、控制指令信息;协同共享信息是指同类作战单元之间传递的共享、协同信息;状态反馈信息是指感知单元或火力单元反馈给指控单元的能否达到自身作战性能要求的状态评估信息。

信息流的传递是通过作战单元之间的各种通信和数据传输手段实现的,如果将区域反导体系结构中所有作战单元之间的信息流传递关系看作节点之间的连边,可以得到一个边集

EI={(i,j)|ΦI(i,j)=1;i,j∈NP;i≠j},

式中:ΦI(i,j)=1表示节点i,j之间的二元关系ΦI存在,即节点i,j之间存在一条满足关系ΦI的连边(i,j);ΦI(i,j)=0则表示节点i,j之间的二元关系ΦI不存在,即节点i,j之间不存在连边。

令

ΦI=Φ1∪Φ2∪Φ3∪Φ4,

式中:

(1) 若二元关系Φ1存在

∀i∈NS,j∈NS∪NC2∪NF,且i≠j,若Φ1(i,j)=1,则Φ1(j,i)=0,即目标态势信息流只能由感知节点发出且不能逆向传递,二元关系Φ1满足反对称性。

则称此时的Φ1为目标态势信息传递关系。

(2) 若二元关系Φ2存在

1) ∀i∈NC2,j∈NS∪NC2∪NF,且i≠j,若Φ2(i,j)=1,则Φ2(j,i)=0,即指控信息流只能由指控节点发出且不能逆向传递,二元关系Φ2满足反对称性;

2) ∀i,k∈NC2,j∈NS∪NC2∪NF,且i≠j≠k,若Φ2(i,j)=1,则Φ2(k,j)=0,即任一受控节点不能同时接受一个以上指控节点的指挥,其二元关系Φ2满足唯一性。

则称此时的Φ2为指挥控制信息传递关系。

(3) 若二元关系Φ3存在

1) ∀i,j∈NS,或i,j∈NC2,或i,j∈NF,且i≠j,若Φ3(i,j)=1,则Φ3(j,i)=1,即任意2个同质节点之间的协同共享信息可以相互传递,二元关系Φ3满足对称性;

2) ∀i,j,k∈NS,或i,j,k∈NC2,或i,j,k∈NF,且i≠j≠k,若Φ3(i,j)=1,Φ3(j,k)=1,则Φ3(i,k)=1,即同质节点之间的协同共享信息可以阶跃传递,二元关系Φ3满足传递性。

则称此时的Φ3为协同共享信息传递关系。

(4) 若二元关系Φ4存在

∀i∈NS∪NF,j∈NC2,若Φ4(i,j)=1,则Φ4(j,i)=0,即状态反馈信息流只能流向指控节点而不能逆向传递,二元关系Φ4满足反对称性。

则称此时的Φ4为状态反馈信息传递关系。

需要说明的是满足二元关系Φ1,Φ2或Φ4的连边为有向弧,满足二元关系Φ3的连边为无向弧。

3.3 能力关系连边

区域反导体系结构能力关系主要依靠作战单元之间功能耦合效应而建立,由于某个作战单元可能具备多项能力属性,而某项能力属性也有可能归属于多个作战单元,因此,能力关系描述不仅应该明确能力节点相互之间的依赖关系,而且应该明确能力节点与作战单元之间的映射关系。如果将这些依赖、映射关系看作连边,可以得到边集

EC={(i,j)|ΦC(i,j)=1;i∈NC;j∈NC∪NP;

i≠j},

式中:ΦC(i,j)=1表示节点i,j之间的二元关系ΦC存在,即节点i,j之间存在一条满足关系ΦC的连边(i,j);ΦC(i,j)=0则表示节点i,j之间的二元关系ΦC不存在,即节点i,j之间不存在连边。

令ΦC=Φ5∪Φ6,

式中:

(1) 若二元关系Φ5存在

1) ∀i,j∈NC,且i≠j,若Φ5(i,j)=1,则Φ5(j,i)=0,即能力节点i,j之间的依赖关系不能逆向关联,二元关系Φ5满足反对称性。

2) ∀i,j,k∈NC,且i≠j≠k,若Φ5(i,j)=1,Φ5(j,k)=1,则Φ5(i,k)=1,即能力节点之间的依赖关系可以阶跃传递,二元关系Φ5满足传递性。

则称此时的Φ5为能力属性关联关系。

(2) 若二元关系Φ6存在

∀i∈NC,j∈NP,若Φ6(i,j)=1,则Φ6(j,i)=1,即能力属性与作战单元之间具有相互对应的关系,二元关系Φ6满足对称性。

则称此时的Φ6为能力属性映射关系。

需要说明的是满足二元关系Φ5的连边为有向弧,满足二元关系Φ6的连边为无向弧。

4 区域反导体系结构超网络模型

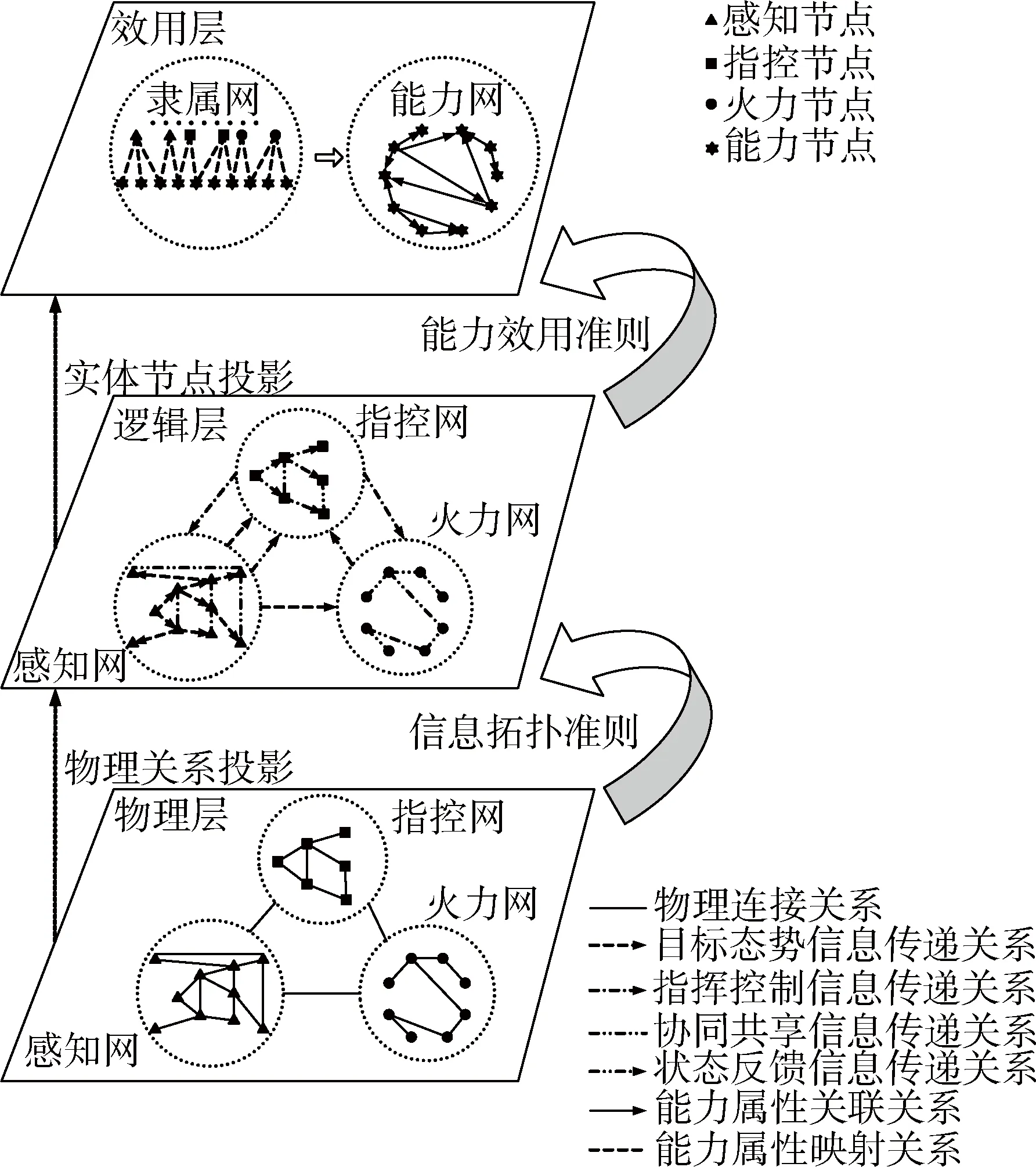

4.1 区域反导体系结构超网络框架

由上述节点和连边的类型及表示可知,区域反导体系结构内部信息传递关系多样,这些复杂关系将异质作战单元关联起来,形成满足特定任务需求的体系作战能力。因为超网络理论在描述多层、多级、多属性及网络嵌套等复杂网络问题时具有优势,结合区域反导体系结构异质节点和多重连边等特点,可以建立一种描述区域反导体系结构的超网络模型。

定义5(区域反导体系结构超网络):指为适应特定区域反导作战任务需求,由多种信息流动关系将不同类型的反导作战平台(感知、指控及火力平台等)连接而构成的、强调作战单元能力属性及体系能力涌现行为的具有多层特征的异构网络。该超网络G可以用网络图的形式表示:

G=(N,E),

(1)

式中:

(1)N为区域反导体系结构超网络的节点集合:N=NP∪NC且NP∩NC=∅;

(2)E为区域反导体系结构超网络的连边集合:

E={(i,j)|Φ(i,j)=1;Φ=ΦP∪ΦI∪ΦC;i,j∈N;

i≠j}

式中:Φ(i,j)=1表示节点i,j之间的二元关系Φ存在,即节点i,j之间存在一条满足关系Φ的连边(i,j);Φ(i,j)=0则表示节点i,j之间的二元关系Φ不存在,即节点i,j之间不存在连边。

区域反导体系结构超网络可以划分为3层:物理层、逻辑层和效用层。物理层网络的连边没有方向性,因而是一个无向图,用来描述组成体系结构的作战单元要素及其关联关系,是实际存在的区域反导体系实体网络;逻辑层网络既有有向连边又有无向连边,因而是一个有向图,用来描述作战单元之间的逻辑信息关系,是以信息为准则对物理连边关系在信息拓扑结构上的进一步深化和抽象;效用层隶属网投影为单模式网后的网络连边具有方向性,因而是一个有向图,用来描述作战单元能力属性及其能力耦合关系,是以能力为准则对物理节点及其连边关系在整体能力效用上的进一步深化与抽象。这3层网络相互关联,相互影响,共同构成了区域反导体系结构超网络框架,其基本构造如图2所示。

图2 区域反导体系结构超网络框架Fig.2 Super network framework of AMDSoSA

物理层、逻辑层及效用层网络模型分别从作战实体及其通信关系、作战实体及其信息关系和作战实体及其能力关系3个视角对区域反导体系结构进行描述。其中物理关系是信息关系和能力关系存在的结构基础,而信息关系属于体系的微观特征,能力关系属于体系的宏观表现。

4.2 区域反导体系结构超网络物理层

由区域反导体系结构超网络框架可知,物理层是逻辑层和效用层的结构基础,它包括作战单元实体节点和物理关系连边。由于节点的异质性,该层网络结构可以看成是由感知网、指控网和火力网组成的超网络,其表示形式为

GP=(NP,EP),

(2)

式中:NP为区域反导体系结构作战单元实体节点集合,NP=NS∪NC2∪NF且NS∩NC2∩NF=∅;EP为区域反导体系结构物理关系连边的集合。

物理层超网络从系统组成角度反映了区域反导体系结构多层、多级及网络嵌套着网络的特征。

4.3 区域反导体系结构超网络逻辑层

由区域反导体系结构超网络框架可知,逻辑层是基于信息拓扑准则对物理层超网络连边关系实施拆分,拆分后的信息关系连边具有多种属性。这种节点、连边均为异质的网络结构是一个超网络,其表示形式为

GL=(NP,EI),

(3)

式中:NP为区域反导体系结构作战单元实体节点集合,NP=NS∪NC2∪NF且NS∩NC2∩NF=∅;EI为区域反导体系结构作战单元之间信息流传递关系连边的集合。

逻辑层超网络从信息流动角度反映了区域反导体系结构信息流量多维以及网络嵌套着网络的特征。

4.4 区域反导体系结构超网络效用层

由区域反导体系结构超网络框架可知,效用层是基于能力效用准则对物理层节点能力属性进行提取,从作战单元实体中剥离出来的能力属性被看作是独立的节点集合。这种由作战单元实体节点、能力虚拟节点,能力属性与其作战单元载体之间的关系所构成的网络结构是一个超网络,其表示形式为

GE=(NE,EC),

(4)

式中:NE由区域反导体系结构作战单元实体节点集合和能力节点集合构成,NE=NP∪NC且NP∩NC=∅;EC为区域反导体系结构作战单元能力关系连边的集合。

效用层超网络从能力关系角度反映了区域反导体系结构物理实体网与能力虚拟网相互嵌套的特征。

5 区域反导体系结构超网络基本性质

区域反导体系结构超网络有着一些特殊的性质,可以据此对超网络结构进行优化。下面给出区域反导体系结构超网络逻辑层和效用层的2条基本性质。

性质1:逻辑层信息流的进项传递关系链作为交战程序链,可以完成基本反导交战功能。

基本反导交战功能要求各作战单元的感知、指控或火力等基本功能类型必须全部具备。这些功能所依赖的基本关系属性包括目标态势信息传递关系、指挥控制信息传递关系及协同共享信息传递关系。

令GChain=(NChain,EChain),

则NChain⊆NP,EChain⊂EI,且

EChain={(i,j)|ΦChain=Φ1∪Φ2∪Φ3;ΦChain(i,j)=1;i,j∈NP;i≠j}.

由实体节点定义可知,某作战单元节点感知基本功能类型为J1类,指控基本功能类型为J2类,火力基本功能类型为J3类,则第i个作战单元节点的基本功能属性可以描述为

则n个作战单元节点的基本功能属性描述矩阵为

式中:第1至第J1列、第J1+1列至第J1+J2列、第J1+J2+1列至第J1+J2+J3列分别表示J1类感知节点属性、J2类指控节点属性、J3类火力节点属性。

(1) 若n=J1+J2+J3,令第1行至第J1行、第J1+1行至第J1+J2行、第J1+J2+1行至第J1+J2+J3行依节点间反导信息传递顺序分别表示J1类感知节点、J2类指控节点、J3类火力节点。当A为单位阵,且ΦChain(i,i+1)=1(i=1,2,…,n-1)时,则称GChain为区域反导体系结构基本交战程序链。

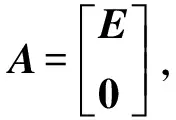

(2) 若n>J1+J2+J3,且A经过初等行变换后可化为标准形:

式中:E为(J1+J2+J3)阶单位阵,且第1行至第J1行、第J1+1行至第J1+J2行依节点间反导信息传递顺序分别表示J1类感知节点、J2类指控节点,第J1+J2+1行至第J1+J2+J3行为J3类火力节点。若ΦChain(i,i+1)=1(i=1,2,…,J1+J2+Jx;0≤Jx≤J3-1且Jx为整数),则称GChain为区域反导体系结构交战程序链。2条或2条以上交战程序链就组成了区域反导体系结构的交战程序组。

性质2:效用层作战单元-能力属性隶属关系二分图的能力投影图即为能力网,能力网为单模式网络图。

能力网中能力节点的点强度取决于该节点的能力贡献度。关于能力贡献度的定义及定量计算详见文献[12]。

能力网中相邻能力节点之间连边的权重取决于同时包含这2个相邻能力属性的作战单元的数目。

6 结束语

区域反导体系结构超网络模型提供了一个分析网络信息流和能力关联关系的工具,在此基础之上可以分别以信息流价值增值和能力正向涌现为目标对区域反导体系结构进行优化。后续工作应当包括:

(1) 由性质1可知:交战程序链上的信息传递过程使得区域反导体系结构获得的战场态势感知优势逐步转化为决策优势,在此基础之上,指控中心及时匹配反导预案,形成拦截策略,从而获得火力优势,完成区域反导作战任务。信息流动使得区域反导体系结构超网络的感知子网、指控子网及火力子网之间满足网络流均衡条件,可以进一步运用优化理论、博弈论等对超网络信息流进行定量分析与计算,并优化网络结构以使网络信息流价值增值达到最大。

(2) 由性质2可知:改变区域反导体系结构作战单元的性能或连接方式会对体系能力产生影响。通过定量分析能力网节点的能力贡献度及边权特征,可以得到能力效用与作战单元网络结构的关联关系,据此优化网络结构形成使网络整体作战能力得到提升的区域反导体系结构超网络方案集,并运用多属性决策方法进行方案优选。

参考文献:

[1] 郭英然,王志敏.基于网络理论的体系作战能力建模[J].火力与指挥控制, 2012, 37(4):26-29.

GUO Ying-ran, WANG Zhi-min. Modeling About Systematic Operational Capability Based on Network Theories[J]. Fire Control & Command Control, 2012, 37(4):26-29.

[2] 姚勇,李智.基于网络中心战的C2BMC信息分发模型研究[J].现代防御技术, 2011, 39(3): 96-102.

YAO Yong, LI Zhi.Research of C2BMC Information Dissemination Models Based on Network Centric Warfare[J]. Modern Defence Technology, 2011, 39(3): 96-102.

[3] 李进军,刘国光,黄谦,等.基于复杂网络理论的作战指挥体系分析模型和方法[J].系统仿真学报, 2008, 20(17): 4712-4715.

LI Jin-jun, LIU Guo-guang, HUANG Qian, et al. Analysis Method and Model of Combat Command Architecture Based on Theory of Complex Networks[J]. Journal of System Simulation, 2008, 20(17): 4712-4715.

[4] 朱涛,常国岑,施笑安.基于复杂网络的指挥信息系统拓扑模型研究[J].系统仿真学报, 2008, 20(6): 1574-1576.

ZHU Tao, CHANG Guo-cen, SHI Xiao-an. Research on Topology Model of Command Information System Based on Complex Networks[J]. Journal of System Simulation, 2008, 20(6): 1574-1576.

[5] 常树春,张东戈,周道安.基于SNA的指挥控制关系及其中心性分析[J].火力与指挥控制, 2009, 34(10): 103-107.

CHANG Shu-chun, ZHANG Dong-ge, ZHOU Dao-an. Command and Control Relation and Centrality Analysis Based on SNA[J]. Fire Control & Command Control, 2009, 34(10): 103-107.

[6] 金伟新.体系对抗复杂网络建模与仿真[M].北京:电子工业出版社, 2010.

JIN Wei-xin. SoS-Ops M&S Based on the Complex Network[M]. Beijing:Electronics Industry Press, 2010.

[7] 王志平,王众托.超网络理论及其应用[M].北京:科学出版社, 2008.

WANG Zhi-ping, WANG Zhong-tuo. The Theory and Application of Supernetwork[M]. Beijing: Science Press,2008.

[8] Anna Nagurney. Supernetworks: The Science of Complexity[J]. Journal of University of Shanghai for Science and Technology, 2011, 33(3): 205-227.

[9] SHANG Yan-chao, WANG Heng-shan, WANG Yan-ling. The Supernetwork Model of Social Networking Services[J]. Journal of Donghua University:Eng. ed., 2012, 29(1):37-39.

[10] 石福丽,朱一凡.基于超网络理论的军事通信网络复杂性度量方法[J].通信学报, 2011, 32(12): 51-59.

SHI Fu-li, ZHU Yi-fan. Measuring the Complexity of Military Communication Network Based on Supernetwork Theory[J]. Journal on Communications, 2011, 32(12): 51-59.

[11] 朱一凡,石福丽,雷永林.网络中心环境下的军事通信超网络结构模型[J].火力与指挥控制, 2012, 37(4): 9-13.

ZHU Yi-fan, SHI Fu-li, LEI Yong-lin. A Military Communication Supernetwork Structure Model in Network-Centric Environment[J]. Fire Control& Command Control, 2012, 37(4): 9-13.

[12] 夏璐,邢清华,邹志刚.面向能力涌现的作战体系超网络模型[C]∥第31届中国控制会议,合肥, 2012: 1442-1446.

XIA Lu, XING Qing-hua, ZOU Zhi-gang. Supernetwork Model of Operational System-of-systems for Capability Emergence[C]∥Proceedings of the 31stChinese Control Conference, Hefei, 2012: 1442-1446.