图书情报学合著网络研究:基于CSSCI基金论文的可视化分析

2014-07-02侯素芳

侯素芳

摘 要 研究发现,图书情报领域的合著率处于人文社会科学的中等水平,且以2~3人的小规模合著为主导模式;同时发现基金论文有着较高的合著率,基金项目、科研团队、论文产出之间有深刻的内在联系,共同承担重大基金项目往往成为团队形成的内在机制。近年来,图书情报学已经形成“三主多辐”型庞大合著网络,跨省区、跨机构合著、区域学术融合仍亟待加强。

关键词 合著网络 基金论文 CSSCI 科研团队 形成机制

分类号 G250.252

Research on the Co-author Network of Library and Information Science:Visualization Analysis Based on the Fund Papers from CSSCI

Hou Sufang

Abstract Study found that in the field of library and information, collaboration rate is in the middle level of the humanities and social sciences, and the collaboration of 2-3 people as the leading mode. At the same time, the fund papers often has the higher coauthor rate and fund project, research team, the paper output has deep ties. So sharing the major fund projects often becomes the internal mechanism of team formation. In recent years, library and information science has formed a huge coauthor network with three primary centers and many secondary centers. Inter-provincial collaboration, inter-agency collaboration, regional academic fusion still needs to be strengthened.

Keywords Co-author network. Fund papers. CSSCI. Research team. Formation mechanism.

0 引言

大科学背景下,学科之间的交叉融合势不可挡。图书情报学对信息科学、计算机技术的依赖与日俱增,科研人员很难独立完成某项课题的研究,合作研究成了必然的趋势和选择。通过文献计量学研究某领域内的合著网络,可以有效地揭示作者之间、机构之间、区域之间的合作关系,同时有助于发现重要作者、重要机构和重要地区,为相关部门的科研管理和决策提供支撑。

查阅文献发现,图书情报领域研究合著现象的文献不多,主要研究方法为文献计量学,样本则多为某几年的期刊论文,分析视角多种多样。笔者大致梳理了一下,发现比较集中在以下几个方面:关于合著者的机构或地域分布、作者合作度与科研产出的相关性分析、国际合作以及合著论文各要素的统计分析等,以邱均平和温芳芳[1-3]、谢彩霞[4-6]、李芳[7]、黄烨[8]等的研究为代表。其中专注研究合著网络的文献较少,样本选择在时间和覆盖面上也有局限,基本把视野聚焦在作者合著网络研究上,有代表性的有孟微和庞景安[9-10]、张洋和刘锦源[11]、余丰民和汤建民[12]分别合撰的文章。因此,我们考虑选择大样本、并尝试从多视角研究图书情报领域的合著网络。

1 样本选择、内容与方法

本着覆盖面广、时间跨度大、充分的代表性和操作便捷等原则,我们选择CSSCI2000—2011年间收录的20余种图书情报学基金论文为研究对象。理由有二:(1)基金论文作为国家各级政府部门、各类基金组织和企事业单位对科学研究进行经费资助而产生的研究成果,是科学研究的一种重要产出形式。基金项目申报往往需要填报若干不同梯度、优势互补的科研人员组成科研团队,故基金论文的合著率普遍偏高,选择基金论文做样本,研究图书情报学的合著网络有先天优势。统计从CSSIC数据库中搜索论文可知:总数62 362篇论文中,合著论文22 165篇,合著率不足36%;基金论文12 709篇,合著论文7 624篇,占所有基金论文的60%;基金论文的合著率远高于非基金论文。(2)CSSCI是精选库,收录的约20种图书情报期刊都是高水平核心期刊,它所发表的基金资助论文代表了我国图书情报学研究领域内的新动向、新趋势,具有较大的难度和较高的学术水准。2000—2011年间,CSSCI收录的图书情报学基金论文数为12 709篇,占发文总量的20%,基金论文和非基金论文数量比合乎二八定律;且有研究表明基金论文的学术影响远远大于非基金论文[13];因此从二八定律角度,基金论文在很大程度上可以代表图书情报学的整体研究。因此样本的选择是有充分依据的。

样本确定后即可轻松获取数据:进入CSSCI(检索时间2012年12月14号),时间选择2000—2011(不包括扩展板及学术图书引文索引数据库等),点击来源文献,“学科类别”下拉框选择“图书馆、情报与文献学”,然后检索、逐屏下载、保存为txt文档,通过自编软件合并所有txt并转化为excel,共获得62 363篇论文的基本信息;最后从excel中筛选出基金资助论文12 709篇,作为本文的研究对象。

拟通过一些自编小软件及社会网络分析软件pajek完成作者合著网络、机构合著网络、区域合著网络三种可视化知识图谱的绘制,旨在围绕合著网络,研究作者与作者、机构与机构及不同区域间的学术关系。endprint

2 研究结果

2.1 作者合著网络:

2000—2011年CSSCI收录图书情报学基金合著论文7 624篇,其中2人合著4 463篇,3人合著2 222篇,4人合著649篇,5人合著271篇,6人合著19篇。2~3人合著占全部合著的87.7%,表明图书情报领域的合著以小范围有限的合作为主,规模小。我们对合著者规范化处理,再通过pajek软件对发表论文在8篇以上的前322个著者之间的合著关系网进行可视化展示(共现阈取2),得图1。图1中,顶点的大小表示作者发文数量的多少,连线的粗细表示合著次数的多寡,与某作者的连线越多表明该作者越是某团队的核心作者。观察图谱可以非常直观地发现,作者合著网络整体上属非联通网络,由若干个大小不一的子网络构成,相互之间连通性不高,证明在图书情报领域各研究团队相互联系不够密切。最大子网络为邱均平团队,该团队成员数量最多、发表论文最多,这与其多次承担国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目以及教育部重大攻关项目有关,研究方向主要是网络计量、知识管理、内容分析法等。

较大团队有张玉峰团队、胡昌平团队、苏新宁团队和毕强团队等。张玉峰团队和胡昌平团队皆来自武汉大学,前者研究方向为数据采集系统和数据挖掘方法;后者主要研究方向为信息服务和图情发展战略;奇怪的是虽然都来自武汉大学,但相互之间合著很少,与邱均平团队也绝少合作。苏新宁团队来自南京大学,苏本人主要作为第二作者出现,说明他在团队中充当的是导师或参谋的角色,研究方向为知识管理、数据挖掘等多元主题。毕强团队来自吉林大学,主要研究方向是数字图书馆及相关的本体、超文本研究。这些较大团队有一个共同特征,就是曾多次承担国家自然科学基金、国家社会科学基金及省部级重大科研项目。较小团队有焦玉英团队、朱庆华团队、侯汉清团队、董慧团队、张智雄团队、孙建军团队、武夷山团队等等。

综观这些团队,来自武汉大学的团队占相当比重,说明武汉大学在图书情报界有绝对的影响力;除了知名的邱均平团队外,我们还挖掘到了一些并不知名、不曾预期的中小团队,这些团队极有可能是未来图书情报学研究的生力军,这是合著网络挖掘重要团队和重要作者的一个例证。从作者合著网络的分析还可知:产量高的作者基本上都属于某个团队,非团队作者产量总体偏低,但不排除个别作者虽不属于某团队但产量很高,如肖希明、马海群、黄如花等。

2.2 机构合著网络

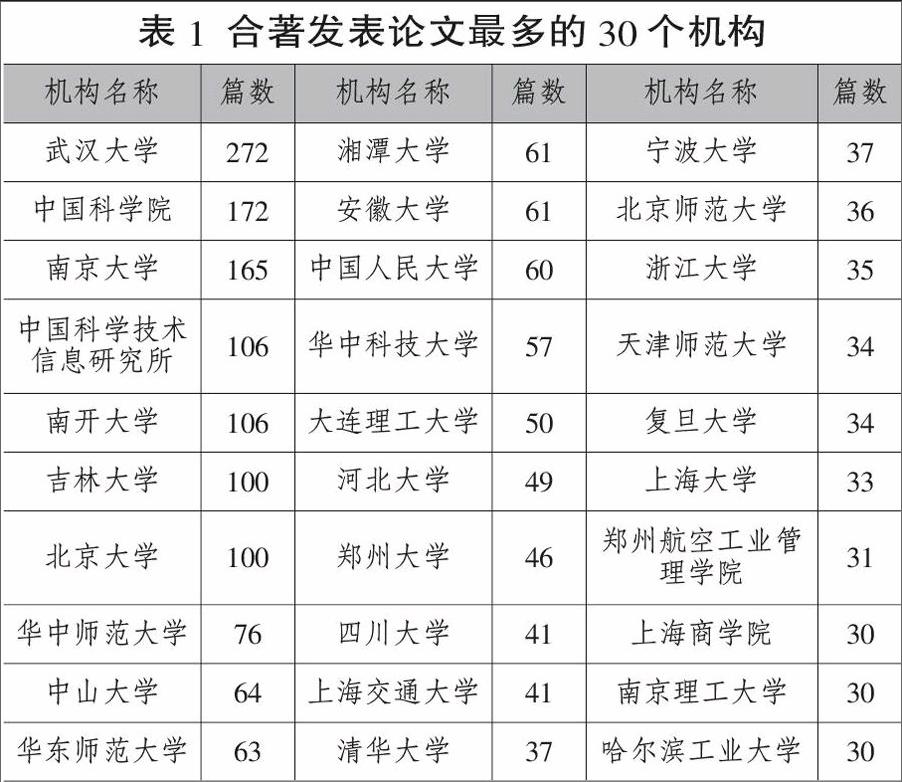

为便于统计,笔者把作者所在机构统一列入一级机构,如将中科院的种种下属机构统一列入“中国科学院”等。这样,所有7 624篇合著论文中,共有一级机构1 035家,发表论文最多的前30家机构如表1所示。

表1 合著发表论文最多的30个机构

经统计,在所有的基金合著论文中,2 037篇是跨机构合作,其余都是同一机构内合作;跨机构合作只到基金合著论文总量的26.7%,占总研究文献的3%,尽管我们没有统计总合著研究文献中跨机构合著的比例,也足以表明图书情报领域的合作仍以机构内合作为主,跨机构合作空间巨大,亟待加强。同样,我们对合著机构进行规范化处理,用pajek软件取发文8篇及以上、合著共现次数≥6的机构绘制机构合著网络,据统计结果可知,2000年以来,图书情报学已经形成武汉大学、中国科学院、南京大学为主中心,以中国科学技术研究所、南开大学、北京大学、吉林大学为次中心的庞大合著网络。从单位性质看,除中科院和中信所外,都是高等院校,说明图书情报学的研究重心在高校;从各研究中心的辐射范围看,武汉大学和中科院更具开放性,辐射地域比较广,其他中心机构的合作对象以辐射自身所在省市为主。

除此之外,还有一些比较显著的顶点,如华中师范大学、中山大学、华东师范大学、湘潭大学、安徽大学、中国人民大学、华中科技大学、大连理工大学等,这些顶点虽然跟其他机构合作较少,确也是图书情报领域重要的研究力量,这些机构可以基于自身的优势主动寻求对外合作,以实现科研成果的最大化,最大限度提升学术影响力。

2.3 区域合著网络

我们以第一作者单位所在地区统计,署名单位为国外的直接以国家或地区名称划分,统计得表2。从表2可以看出,图书情报学的科研产出在我国的分布极不均衡:湖北、北京、江苏、广东、上海、湖南等少数省份的科研产出占基金论文总量的七成左右,三分之二多的省份科研产出只有基金论文总量的两成多点,港澳台、青海、西藏等省区的图书情报学产出更近于无(港澳台的产出结果或许跟我们样本的选择有关)。科技的发展如此不平衡,提醒有关国家部门必须要加大对欠发达地区的科研经费投入,帮助其建立稳定的研究队伍,从而提供科研成果的数量和质量;欠发达地区更要主动地寻求对外合作,与学术产出优异的发达地区建立稳定的合作关系,从而带动本地区的科技发展。

表2 各区域发表论文数量

注:以第一作者单位所在地区统计

统计合著论文作者单位所在的一级机构,并一一列出机构所在省区,发现只有814篇论文属于跨省区合作,占合著论文总量7 624篇的10%。表明绝大多数的合作还是省区内合作,跨省区合作尚有很大提升空间。这814篇跨省区合作论文(或项目)呈逐年增长趋势,表明跨省区合作越来越受到关注和重视;但绝对值依然太小。

为了更直观地揭示各区域之间的合著关系,我们把每个省区的节点大致按照中国行政区划地图放置,得图2。由图2可见,各区域间的合著分布相当不平衡;为了更清晰地感知区域合著网络,我们以北京、湖北、江苏、广东、上海、浙江为中心词分别绘制合著图谱,得到系列子图3。

从图2和系列子图可见,北京和湖北在合著网络方面有最大的影响力和合作广泛度:北京与36个省区(或国家)有合作关系,特别是与江苏、甘肃、湖北、河北、上海、天津、四川等省区的合作达30次以上;湖北与25个省区(或国家)有合著关系,特别与北京、湖南、广东、上海的合著,达20次以上;在国际合作方面,二者表现也比较突出,在总数为60篇的国际合著论文中,北京与美国、澳大利亚、芬兰、荷兰等国家合著达24次,湖北与美国、英国等合著达13次,上海与丹麦、美国、芬兰、法国等国合著达12次。相比之下,江苏、广东、上海、浙江在各自子网络中的合作广泛度就低很多,甚至某种程度上可以说它们成为合著中心点是由于跟北京、湖北的频繁合作才造就的;除了北京、湖北,他们并没有跟其他省区建立稳定的合作关系。从这个意义上可以说,当代图书情报学的研究重心在北京和湖北。endprint

在系列子图中没反应,但合作密切的还有河北和天津等省区,合作次数达33次之多,这可能跟省区的直线距离较近有关。但似乎并不能印证梁立明等人的结论,即认为“省区间的合作强度随省区间直线距离的增大而降低,呈负冥分布”[14]。观察子图发现,合作密切的省区有很多直线距离较远,如北京与甘肃、北京与四川、湖北与广东等,直线距离较近的上海与浙江、浙江与江苏、四川与重庆之间并没有较高的合作强度。因此,我们认为,省区间的直线距离可能对合作强度有一定的影响,但决定省区合作强度的应该是学者间的学术联系。

3 图书情报学领域合著网络特征

通过作者合著、机构合著和区域合著三种类型合著网络的分析,我们总结出图书情报学领域的合著网络大致有如下特征:

(1)图书情报领域合著文献的比例不足36%,参考汤建民先生的研究[15],其合著率在人文社会科学各学科合著率中处于中等水平;基金论文对图书情报学合作研究的贡献很大,其合著率高达60%,远高于总研究文献的合著率;从合作研究的规模看,基金论文与总研究文献有着惊人的类似,即皆以2~3人的小规模合著为主,占各自合著研究基数的90%左右。

(2)从作者合著网络的研究发现,基金项目、科研团队、论文产出之间有深刻的内在联系。基金论文作者合著网呈现高度的非连通性,即由若干个大小不一的子网络构成,相互之间连通性不高,表明团队与团队之间相互合作不多。细查发现,各研究团队有着相似的形成机制,即多由共同承担国家社科基金、国家自科基金及省部级重大课题等高水准科研项目促成;团队作者的科研产出一般远高于非团队作者,印证了“团队科研合作和论文产出之间的正相关关系”[16]。

(3)从机构合著网络的研究发现,大学团队在图书情报学研究领域有重要地位,除中科院和中信所外,合著论文的机构基本上都是高校;近年来,图书情报学已经形成以武汉大学、中国科学院、南京大学为主中心,以中国科学技术研究所、南开大学、北京大学、吉林大学等为次中心的“三主多辅”型合著网络。机构合著以同一机构内合著为主,跨机构合作只占基金合著论文总量的26.7%。同时发现,武汉大学和中科院合著网有极强的辐射性,很多机构争相与其开展合作研究。

(4)从省区合著网络的研究发现,优势机构和优势地区的马太效应明显。有实力的研究机构通常有更广泛的合作机会和渠道,因而在跨省区合著网络中扮演主导作用;湖北和北京因拥有武汉大学、中科院与中信所这样的高产机构而成为各省区争相合作的重点,实际上成为我国图书情报发展和研究的重心。

4 结语

三大合著网络的分析给我们很多启示。首先,从大科学的发展趋势看,因与计算机、信息科学的高度交叉融合,图书情报学在合著率、合著规模及合作广泛度等方面都有极大的提升空间;其次,鉴于高水平基金项目对研究团队的形成和科研产出最大化有深刻的影响,各地区、各机构应该积极主动争取科研项目、并以项目为纽带发展团队,提升学术影响力;最后,图书情报学发展省区分布极不均衡,科研管理部门在政策上大力支持,在基金项目的审批上适当向弱势地区倾斜,最终达到各区域间学术融合的目的。endprint